两千年前河西水利有多硬核 揭秘基建狂魔治水智慧

独家抢先看

原标题:汉简里的河西水利建设与社会生活

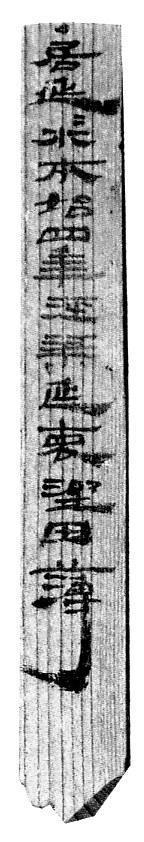

肩水金关汉简(73EJT3:57)

“居卢訾仓以邮行”木简

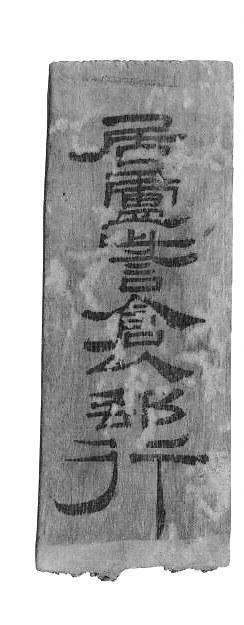

悬泉汉简(V92DXT1311④:8)

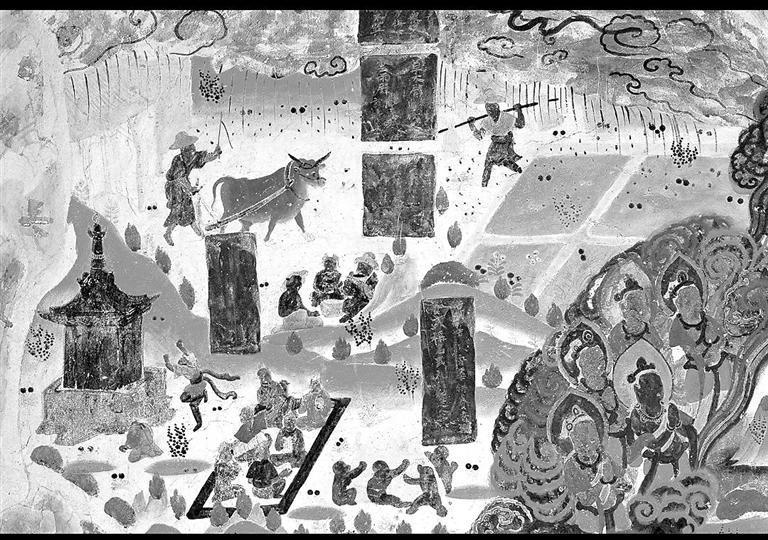

敦煌莫高窟第23窟《雨中耕作与起塔供养》

疏勒河上游玉门市昌马镇段(本版图片均为资料图)

朱建军 苏阳

水利作为农业命脉,是民生之本。从春秋战国到秦大一统时期,我国古代先民就修建了都江堰、郑国渠、灵渠等一系列水利工程。汉代官方同样重视水利的开发与建设,特别是汉武帝时期,水利开发在黄河流域以营建灌溉渠系为主,先后修建了六辅渠、白渠、龙首渠等。《汉书·沟洫志》载:“自是以后,用事者争言水利,朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田。”

河西走廊作为汉武帝新开之地,为了满足大量戍边士卒和移民徙边百姓日常生活的需要,大规模的屯田活动与水利建设相辅而成,同时也为汉代河西地区的繁荣稳定奠定了坚实基础。

穿渠与治渠活动

汉代在河西地区的农田水利开发取得了一定成效。《汉书·地理志》记载张掖郡觻得县有“千金渠,西至乐涫入泽中”;敦煌郡冥安县境内又有南籍端水(今疏勒河)“出南羌中,西北入其泽,溉民田”;敦煌郡龙勒县又有氐置水(今党河)“出南羌中,东北入泽,溉民田”。从出土汉简的记载来看,汉代河西地区已经有一定规模的穿渠和治渠活动。

如居延汉简记载“·谨案居延始元二年,戍田卒千五百人,为骍马田官穿泾渠。乃正月己酉,淮阳郡”。(编号303.15、编号513.17)记载了汉昭帝始元二年(公元前85年)正月朝廷从淮阳郡征调1500名戍田卒为居延骍马屯田地区开凿水渠之事,可见参与此次穿渠人数之多和工程规模之大。再如居延新简中有“发治渠卒”(EPT65:450)的记载,表明当时已经设有专门修治水渠的人员。此外,悬泉汉简中还有对汉代敦煌地区穿渠活动的记载:“民自穿渠,第二左渠、第二右内渠水门广六尺,袤十二里,上广五。”(Ⅱ90DXT0213③:4)这枚简的出土表明,汉代渠道的开浚既有官方组织进行,又有民间百姓自发的行为。简文中的“第二左渠、第二右内渠”是对水渠编号的名称;“水门”则是建于水渠之上用以调节水量的设施。进一步根据水门尺寸和沟渠长度换算可知,这条水渠的水门约合今1.4米,渠道长度约合今5000米,可以说颇具规模。

水官设置与水利管理

河西地区水资源较为紧缺,因此官方对于水资源的分配和管理就显得尤为重要。《汉书·百官公卿表》记载,汉武帝时大司农的属官中有“都水官”,《续汉书·百官志》中也有“都水属官”。这些官吏都是汉代中央为统筹和管理地方郡国水资源而设置的,从而形成了一套自上而下较为完备的水利管理系统。敦煌和居延出土汉简中也留下了不少有关汉代河西地区水官设置和水利管理的记录。

如“都水官、都水守”为负责郡一级水利灌溉的官员,有“陂池灌溉,保守河渠”之责,都水官下还设有水长等。“平水使”的设置则是为了“平治水利”,也就是负责平均分配灌溉用水。“监渠佐史”可能是专门监督水渠修治事务的吏员。由于“监渠佐史”这一官职并不见于正史记载,学者李并成先生提出这一职官可能是为干旱绿洲地区特设的官员,主要负责监督河流渠道水利灌溉的顺畅运行。此外,因疏勒河在敦煌郡境内自东向西流淌,悬泉汉简中又有“西都水”和“东都水”的官职划分,并以此来作为掌管敦煌郡西部和东部地区水利事务的主管官吏。

水利建设与社会生活

自汉武帝在河西地区大规模屯田垦殖,河西地区水利设施也不断增加完善。凡屯田所在之处,必有水渠作为配套设施出现,水利的兴起和使用为农业发展起到了重要作用。从出土简牍中,我们可以清楚地看到汉代河西地区水利建设与百姓日常生产生活之间的密切联系。

在肩水金关汉简中就保留下来了距今两千多年前汉代居延边塞农田灌溉的登记簿。“·居延延水本始四年泾渠延袤溉田簿〼”(73EJT3:57)这枚简是汉宣帝本始四年(公元前70年)居延地区灌溉农田的泾渠长度及灌溉范围的记录簿。表明汉代居延地区已经修建了一定规模的水利工程用于农田灌溉,还揭示出农业用水在河西地区作为稀缺资源往往由政府统筹管理和调配,以此来确保灌溉秩序和有效处理用水矛盾。

同样,悬泉汉简中也发现了有关水渠灌溉田亩的详细记载。“高渠田八顷五十一亩”(Ⅱ90DXT0113①:8)、“官渠田五十八顷卅二〼”(Ⅱ90DXT0113③:18)这两枚简牍,分别记录了敦煌郡“高渠”与“官渠”所灌溉的土地面积。这些记录不仅展现了汉代敦煌地区水利设施的广泛应用,也反映了水利灌溉在百姓日常农业生产中的重要地位。

“民自穿渠,第二左渠、第二右内渠水门广六尺,袤十二里,上广五。”(Ⅱ90DXT0213③:4)“续穿第一渠。东端袤二里百步,上广丈三尺二寸至三寸,丈二尺八寸,深二尺七寸至八尺。”(V92DXT1312③:17)这些以“第二左渠”“第二右内渠”“第一渠”命名的沟渠,显然是通过一定顺序进行排列的。学者高荣先生根据居延汉简中“第五渠”(EPT52:363)的记载,推测认为以“第一”“第二”“第五”命名的渠道为主干渠,而以“左”“右”“内”“外”命名的渠道为主渠道之支渠。

此外,河西地区水渠的日常维护和治理也是官府和戍卒的一项重要考课内容。“积百廿人治渠,往来百廿里,率人治一里。”(73EJT21:142)大意是说政府召集了一百二十人来治理长一百二十里的渠道,平均每人治理水渠一里。“治渠”就是对水渠的维护治理工作,通常为清理河道淤塞,保证渠道的正常灌溉和使用。

从甘肃出土汉简的记载可知,一般河渠治理在春秋两季,具有明显的季节性特征。“永平七年正月甲申朔十八日辛丑/〼春秋治渠各一通出块粪三百桼〼/麦十石文华出块粪少一□以上/亩以上折胡麦十石文华田六亩”(敦煌汉简2418)此简为斯坦因第三次中亚考察时在敦煌所获,大致是说东汉明帝永平七年(公元64年)正月十八,政府组织有春秋两季各治渠一次的活动,并要求在治渠中清理出块粪三百七十余枚,而名叫“文华”的戍卒清理出的块粪并未达到规定要求,因此需要以胡麦作为折算补偿。无独有偶,敦煌悬泉置出土的《四时月令诏条》墙壁题记中同样有春秋两季治理河渠的规定。

季春月令:“·修利堤防。·谓[修筑]隄防,利其水道也,从正月尽夏。·道达沟渎。·谓□浚雍塞,开通水道也,从正月尽夏。”孟秋月令:“·[完隄]防,谨雍[塞]……·谓完坚隄□……[备秋水□……]”从《四时月令诏条》的内容来看,汉代官方要求季春时节(农历三月)“修利堤防、道达沟渎”。而制定这一举措的原因很可能是基于春季北方雨水逐渐增多,为了不使河道壅塞,需要在雨季来临之前疏通河道,以保证水流的畅通无阻;到了孟秋时节(农历七月)又因秋雨连绵,需要修缮完备堤防,防止洪涝灾害的发生,从而再次巩固堤防。这样的河渠治理策略,既体现了古代先民对自然规律的深刻认识,也彰显了政府“不违农时,敬天保民”的治理思想。

水利建设与经略西域

汉代在河西地区的水利建设,除用于农业开发外,还与经略西域紧密相关。特别是敦煌“郡当西域空道”,作为中原王朝与西域各国之间联系交往的必经之地。自汉武帝列置河西四郡以来,敦煌便一直作为通往“西北国”的重要门户。到了汉宣帝时期,由于乌孙内乱而引发的汉匈危机,致使中央朝廷派遣军队,屯驻敦煌。史载:“汉遣破羌将军辛武贤将兵万五千人至敦煌,遣使者案行表,穿卑鞮侯井以西,欲通渠转谷,积居庐仓以讨之。”意思是说朝廷派遣使者作考察标记,在卑鞮侯井以西的地区,引河水沟通渠道,以便通过水路运输粮食等物资,为接下来的军事行动做好充分的准备。

从悬泉汉简的记载中,同样可以得到相关印证。“甘露二年四月庚申朔丁丑,乐官令充敢言之:诏书以骑马助传马,送破羌将军、穿渠校尉、使者冯夫人。军吏远者至敦煌郡,军吏晨夜行,吏御逐马,前后不相及,马罢亟,或道弃,逐索未得,谨遣骑士张世等以物定逐各如牒。唯府告部、县官、旁郡,有得此马者,以与世等。敢言之。”(V92DXT1311④:82)这份汉宣帝甘露二年(公元前52年)四月十八日酒泉郡乐涫县令发出的一份通告,详细记录了破羌将军、穿渠校尉、冯夫人一行人在经过酒泉郡时的情景。乐涫县派出人马送迎,但由于随行人员日夜兼程,导致部分马匹因疲惫不堪而累死或迷失方向。于是乐涫县令发出通告,希望沿途各地都能予以配合,寻找丢失的马匹。简文中提到的破羌将军即辛武贤,冯夫人也就是出使西域的冯嫽,穿渠校尉即主管穿凿水渠,负责水利的官吏。结合《汉书·西域传》的记载,甘露元年(公元前53年)乌孙内乱后为防止乌就屠反叛,汉廷采取了“通渠转谷”的政治策略,利用漕渠在敦煌以西的居卢訾仓为前线战事预备充足粮草。

汉代河西地区的水利建设不仅满足了戍边士卒日常生产生活需要、促进了农业和人口的持续发展、维系了河西社会的繁荣与稳定,还完成了汉武帝“断匈奴右臂”的既定策略,保障着丝绸之路河西走廊沿线的平稳运行。尽管这些河流渠道历经数千年滚滚黄沙早已掩埋废弃,但在甘肃出土简牍为数不多的笔墨下,向我们诉说着那段辉煌的历史岁月和大汉王朝的往昔荣耀。(作者单位:甘肃简牍博物馆)(本文系2023年甘肃省宣传思想文化人才原创成果资助项目“简牍里的万千中国故事”阶段性成果。)

(甘肃日报)

相关新闻:木简寻踪玉门关

【文物简介】

1990年出土于悬泉置遗址。木简一枚(简号Ⅰ90DXT0112②:18),该简完整。长23.4厘米、宽1.8厘米、厚0.2厘米,松木材质。正面两行书写。此简为传信简,简文记载了敦煌玉门都尉“忠”赴任时,于建平四年六月十三日在悬泉置停留的记录。现藏甘肃简牍博物馆。

苏阳

千年丝路,犹如一幅波澜壮阔的历史画卷,在岁月的长河中镌刻下无数璀璨的印记。悬泉置世界文化遗产景区,便是这幅画卷中熠熠生辉的一笔。随着悬泉置世界文化遗产景区对社会公众开放,千年的汉代驿站遗址焕发着新活力绽放新光彩。本文选取出土于该遗址的一枚木简,追溯历史,将出土于悬泉置遗址的简牍中关于玉门关的历史记述娓娓道来。

简牍释文:建平四年五月壬子,御史中丞臣宪,承制诏侍御史曰:敦煌玉门都尉忠之官,为驾一乘传,载从者。御史大夫延下长安,承书以次为驾,当舍传舍,如律令。六月丙戌,西。(Ⅰ90DXT0112②:18)

这条简文可以分为两个部分理解。简文前一段是御史中丞“宪”根据制诏侍御史起草的有关玉门都尉“忠”的任命文书,随后御史大夫“延”将此文书完全抄录和签发,给持传人“忠”开具过所证明,为“忠”和随行人员提供相应的传舍条件。简文最后一句“六月丙戌西”,是指建平四年六月十三日玉门都尉“忠”经过悬泉置后继续向西前往玉门关赴任的记录。

玉门关,作为汉唐时期中原王朝与西域往来交流的重要关隘,在数千年的岁月中承载着太多历史情感和文化精神,引得无数文人吟诗作赋。其中尤以王之涣“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”之句最为脍炙人口,为后世传唱。然而西汉时期玉门关究竟在何处?从其提出疑问至今就一直争论不休,未有统一结论。概括而言主要有以下几种说法:

第一种观点是“东西迁移说”。法国汉学家沙畹根据《史记·大宛列传》中贰师将军李广利初伐大宛失败后,汉武帝下令“使使遮玉门,……贰师恐,因留敦煌”的记载,认为武帝太初二年(前103年)以前的玉门关最先设置在敦煌以东,随后才西迁至今天敦煌西北之小方盘城。在此说法基础上,后世学者不断论证补充,具有相当重要的历史影响。

第二种观点是“小方盘城说”。即自汉武帝太初年间以来玉门关就是在小方盘城,从未有过迁移。如夏鼐、向达等学者,他们利用汉唐传世史料与出土简牍的记载,证明玉门关始置于敦煌以西,小方盘城是其玉门都尉的治所。

第三种观点是“马圈湾说”。我国著名学者陈梦家先生认为玉门关始置于敦煌以西,小方盘城并非玉门关城本身,而是玉门都尉的治所,并进一步推测玉门关口应在小方盘城之西或西北,也就是马圈湾遗址所在处。

随着敦煌西北烽燧遗址的考古调查的进展和敦煌小方盘城、马圈湾遗址简牍中大量出入关的记录,使玉门都尉府和玉门关的位置逐步清晰。甘肃简牍博物馆首任馆长张德芳认为《史记·大宛列传》和《汉书·李广利传》所谓“使使遮玉门,留屯敦煌”,只是当时李广利上书和汉武帝下诏在空间和时间上的错位,而不是导致玉门关位置发生东西迁移的原因。小方盘城周围长城、烽燧密布,两汉时期又与疏勒河相距不远,水源可以得到充分补给,是能够起到“隔离内外,稽查出入”的作用。这也基本证明了小方盘城遗址,就是西汉玉门关所在。

关于小方盘城遗址,其位于东经93°52'、北纬40°21'之敦煌市西北九十公里处的东西向狭长沙石台地上。1907年和1914年,英籍匈牙利人斯坦因曾先后两次考察敦煌西北的汉塞遗迹和汉代长城烽燧遗址,并在其所绘的敦煌地图上编号为T14(甘肃省文物考古研究所编号为D25)。随后1944年,西北科学考察团考古组夏鼐和阎文儒先生到敦煌长城线勘察时,在小方盘城台地上发掘出有“玉门都尉”的半截简和木简削衣、麻绳、碎毡片等物品。到了1979年,甘肃省博物馆文物队与敦煌文化馆合作,对敦煌以北的汉代长城烽燧进行了大规模科学考察,并对小方盘城以西十一公里的马圈湾烽燧遗址进行试掘。1998年,甘肃省文物考古研究所在小方盘遗址维修过程中,再次出土简牍380余枚。2014年,玉门关遗址又以“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点成功列入《世界遗产名录》。

在明确小方盘城为两汉时期玉门关所在之处后,那么彼时玉门关的驻防情况又如何呢?西汉时敦煌郡辖境共有四个都尉,北部自西向东分别是玉门都尉、中部都尉和宜禾都尉,南部有阳关都尉。其中,玉门都尉下有大煎都和玉门两个候官。大煎都候官的防线呈Y字形,沿疏勒河尾闾西走到榆树泉盆地。根据出土汉简的记录,大煎都候官下属有:大煎都候长、万世候长、广武候长、步昌候长等;有大煎都士吏、步昌士吏;有斥地候史、获虏候史、广昌候史等。

玉门候官驻地在大煎都候官之东,从显明燧到仓亭燧,东西35公里左右。此外,根据1979年出土的敦煌马圈湾汉简记载:玉门部士吏五人,候长七人,候史八人,隧长廿九人,候令史三人。(马圈湾汉简·806)

玉门候官下设掾属有士吏、候史、隧长、候令史合计52人。从现在遗留情况来看,玉门候官所属有显明燧、北戈壁墩、二十里大墩、牛头墩西南墩、牛头墩、后坑墩(临要燧)、马圈湾烽燧、盐池湾墩(广汉燧)、墩子湾墩、当谷燧、盐池墩(远望燧)、贼娃子泉东北墩、北苦沟南墩、西泉西墩、西泉墩、西泉东北墩、仓亭燧等17座烽燧和小方盘城(玉门关)、大方盘城(河仓城)两座城障。

至于玉门关的得名由来,传统观点均以玉门关当西域孔道,因西域输入玉石时取道于此而得名。除此说法之外,兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林教授在翻阅敦煌马圈湾汉简和悬泉汉简后发现:两汉时期玉门关并无西域贩运玉石的商人经由玉门关进入敦煌,以及玉门关征收西域商人玉石关税的记载。因此,玉门得名可能与史籍中“汉高祖刘邦与项羽相持于成皋失利,独与滕公共车出成皋玉门”的记载有关,也就是说玉门就是“成皋北门”,城的北门俗称“玉门”,又称之为凶门。汉唐出兵打仗,称之为凿凶门而出。并由此推断:玉门关应是一座北面的关隘,是一个军事性质的塞城。此外,从《汉书·西域传》的记载来看,西域诸国使者行经的关隘都是阳关,而投降西汉政府或与军事有关的行为必须在玉门关外等待批准,没有得到西汉政府的同意不能随便入关。

两汉时期,玉门关不仅是中原王朝守卫边塞的军事关隘,同时也是古丝绸之路南北两道通往西域的咽喉要道。《汉书·西域传》云:“自玉门、阳关出西域有两道。从鄯善傍南山北,波河西行至莎车,为南道。南道西逾葱岭则出大月氏、安息。自车师前王廷随北山,波河西行至疏勒,为北道。北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡焉。”

以玉门关为首的丝路咽喉,见证了古时中西方经贸往来和文化交流的繁盛。与历史对话,与文明交流,这里也将彰显其历史文化价值,为丝绸之路经济带的发展注入新的活力。

简牍小知识

在整理和研究简牍释文过程中,通常需要将简牍中所蕴含的信息准确完整地反映出来,整理者会采用一些特定的符号进行表示:如以“□”表示一字残缺不清,“……”表示模糊不清字数不明者,“〼”表示简牍残缺且字数不能确定者,“A”表示简牍正面内容,“B”表示简牍背面内容。此外,在简牍释文之后的编号分别代表区位、年代、地点、探方、层位等信息。如“73EJT21”表示1973年张掖肩水金关遗址21号探方出土的汉简,“Ⅱ90DXT0213③:4”表示1990年敦煌悬泉置遗址的第Ⅱ发掘区域内,0213号探方中第3层位出土的第4枚简。