7旬“刚强兄弟”95后小伙治沙造林 卫星视角看新画卷

独家抢先看

原标题:黄土塬上建起“小水乡” 走进“刚强兄弟”种树日常

位于黄土高原的甘肃通渭张川村,曾经也是干旱少雨、植被稀少。村里有这样一对双胞胎兄弟,他们50多年如一日坚持种树,义务种树8万余株,让400余亩的荒山变成了绿树成荫的“小江南”。

74岁的许志刚和许志强是甘肃省定西市通渭县榜罗镇张川村人。如今,这里树木繁茂,郁郁葱葱,但在兄弟俩年轻的时候,这里是草木不生的荒山秃岭。

甘肃通渭县榜罗镇张川村村民 许志强:那时候很穷,我们地方没有一棵树,人的生活不行,修房子没有木料,烧柴火做饭没有柴,那个时间很困难,就想着去栽树以后发展。

一开始,兄弟俩种树只是想有点盖房子的木料和做饭的柴火,但没有植被附着的黄土,一下雨就大量流失。看着家里周边的边坡被泡塌,被水冲走,兄弟俩觉得栽树不能仅仅是提供木料、柴火的作用。

从此以后,兄弟俩对自己栽的树再舍不得砍了,一门心思把周边的荒山变成密林。但一开始,从没有种过树的兄弟俩发现,栽树并不是一件容易的事情。

甘肃通渭县榜罗镇张川村村民 许志强:有时候我栽了30棵松树,一棵都没活,那时候成活率很低。咱们没经验,没经验的话树不得活。

种了树却活不了,村里人认为哥俩在白费力气。兄弟俩也不气馁,先后种了杨树、柳树、松树,但成活率都不高。不断摸索后,终于发现了最适合当地种植的云杉。

兄弟俩打算扩大云杉的种植规模,而当时俩人家里并不宽裕,哥俩好不容易挣点钱就去买树苗栽,这让家里人有些抱怨。

甘肃通渭县榜罗镇张川村村民 许志强:养个鸡,下个蛋,孵个鸡娃子,都拿到街上卖掉买树苗。我们两个其实经常在瞒家里人,我买的树苗放在他那里了,他买的放在我那里了,慢慢地就偷着栽上了,家里人就发现不了。

为了让树保住水土,“刚强兄弟”把树种在了每一个角落,特别是最容易发生水土流失的边坡,更是想办法种上树。

种了56年树,兄弟俩对各种树有了深厚的情感。在我们采访过程中,弟弟许志强一下车就找不到人,原来是他看到了一棵过去从没有种过的树,一定要去看看。

甘肃通渭县榜罗镇张川村村民 许志强:看到树,人的精气神就高了,我心里高兴。

56年来,兄弟俩为了栽树,专门修建了挑水用的隧道,用坏了上百把铁锹,在周边400亩地的边边角角种上了50多种、8万多棵树,在黄土高原上建起了一个“小水乡”。

甘肃通渭县榜罗镇张川村村民 许志强:事在人为,人的因素占第一,所以任何发展都在人的因素上。我们说南方是四季常青、有山有水,我们就打造一个四季常青、有山有水的地方,我们从小的这个愿望现在实现了。

(央视新闻客户端)

相关新闻

人民日报:在“三北”治沙造林是光荣的事业(美丽中国)

陕西榆林市榆阳区,曾经的沙丘上已绿树成荫。本报记者 陈斌 摄

周志忠(右)、郝金桃在种植沙柳 张枨 李慧龙 摄影报道

杨福贵在观察曾经的沙丘上自然生长的榆树 本报记者 张腾扬 摄

仲麟行走在梭梭苗间 吴苗 摄(人民视觉)

宁夏灵武市白芨滩国家级自然保护区,昔日沙漠变成今朝绿洲。袁宏彦 摄(影像中国)

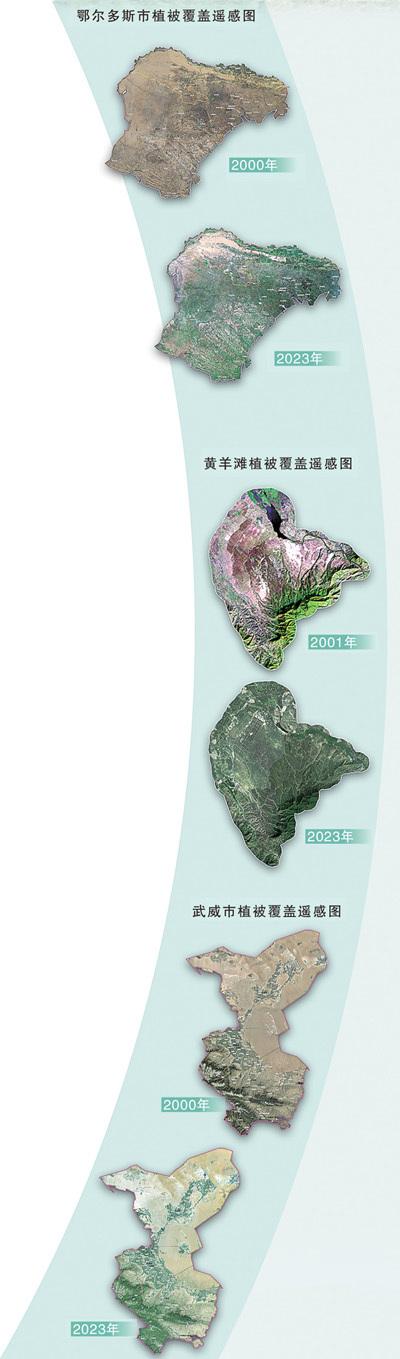

卫星遥感支持:国家林草局、河北省林草局、鄂尔多斯市林草局、武威市林草局

编者按:2023年6月6日,习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话,作出全力打好黄河“几字弯”攻坚战,科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战,河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役的重大决策。

广袤“三北”大地,三大标志性战役区域治沙造林工作正在热火朝天进行,无数扎根一线的治沙人,投身这一光荣的事业,书写着在“三北”种树成林的深情故事。

鄂尔多斯市家庭林场经营者周志忠、郝金桃——

“本地沙柳苗成活率最高”

本报记者 张枨

库布其沙漠南缘,内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇官井村,属于“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战重要区域。

沙柳林边,一块写着“周志忠家庭林场”的蓝色标识牌格外醒目。56岁的周志忠正和妻子郝金桃一起,查看沙柳长势。2007年,响应“三北”工程、京津风沙源治理等国家重点生态工程,夫妻俩承包了5000亩沙地,开始植树造林。

风沙太大,第一年种的沙柳苗多半被连根拔起,只能反复补种。“试了不少品种,发现还是本地沙柳苗成活率最高。”郝金桃说。摸索出经验,夫妻俩带领周边村民一同种树,经过十几年努力,成活的沙柳越来越多。

2019年,鄂尔多斯市推出家庭林(草)场生态治理模式,周志忠家的5000亩沙柳林被评为首批家庭林(草)场之一。达拉特旗林草局局长闫建国介绍:“以户主名字命名家庭林(草)场,推行农牧户包干治沙,让其成为生态治理项目直接承包人,政府给予相应资金与政策支持。”

周志忠的获得感更足了,“被评为家庭林场后,不仅工程项目承包会优先考虑我们,林草部门还免费给配置了割灌机等大型设备,对状态不太好的林草场实施改良修复。”

“沙柳隔两三年就得平茬,我们将平茬下来的沙柳条切割成种条,培育成优质种苗。咱们这儿的种苗成活率高,宁夏、青海等地都有人来买。”周志忠说。

如今,鄂尔多斯市在各旗县区培育、发展了500户家庭林(草)场。看着十几年前种下的沙柳如今长到一人多高,周志忠说:“我们有了家庭林场,治沙更有后劲。”

张家口市宣化林场场长杨福贵——

“黄羊滩的大沙丘不见了”

本报记者 张腾扬

48岁的杨福贵,自小生活在河北张家口市宣化区的黄羊滩边。黄羊滩在北京西北方向约200公里,位于“三北”工程科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战范围内。

过去,黄羊滩上没黄羊,流动沙丘遍布。令杨福贵印象最深的,是一片大沙丘。它矗立在黄羊山北麓、洋河水库东南,高达20多米,面积达百余亩。

本世纪初,我国实施京津风沙源治理工程,张家口市积极响应。2001年,25岁的杨福贵成为宣化县国营林场(现张家口市宣化林场)技术员,开始了迄今20多年的种树之路。

那些年,杨福贵肩挑扁担,桶里装着包着土的侧柏树苗,在沙地上挖坑、栽苗、浇水……黄羊滩地表沙层约40厘米厚,“树苗根系生长到60厘米深处,土壤里有稳定的水分,树苗就能存活。”他说。

杨福贵和同事一起,将黄羊滩分成一块块网格,种上沙柳、侧柏、榆树、杨树。沙丘脚下,他们找了块石头,刻上“防沙治沙”等字样。多年过去,杨福贵长出白发、皮肤晒黑,黄羊滩从沙丘变成林海,森林覆盖率从10%左右提升到78%。

原本高达20多米的沙丘,因为四周绿树屏障,渐渐变矮,面积也缩小了。随着植被逐渐恢复,如今这里几乎看不到裸露的沙地了。

近些年,原来的沙丘上还自然生长出好几棵榆树,有的已高达5米。黄羊滩的绿色越来越多了。

“黄羊滩的大沙丘不见了。”杨福贵十分欣慰。

武威市青年仲麟——

“我们95后,在治沙中成长”

本报记者 董洪亮 宋朝军

早上6点,一名年轻人身披迷彩大衣,向旁边水车上的师傅示意:“好,开始!”

这名年轻人叫仲麟,生于1998年。在甘肃武威市民勤县的沙漠里,他是最年轻的治沙人之一。

民勤县位于河西走廊东北部、石羊河下游,处在巴丹吉林和腾格里两大沙漠交界处,是河西走廊乃至西北地区重要的生态屏障,也是“三北”工程河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战重点区域。在长期同风沙的斗争中,梭梭因根系发达、耐干旱严寒、可在高温盐碱条件下生长的特性,成为民勤治沙的常见树种。

2021年,仲麟大学毕业后返乡创业。“沙漠边长大的孩子,更珍惜这一片片梭梭林。”返乡后,仲麟一边开展电商业务,一边种梭梭。

梭梭苗高不足40厘米,种下简单,种活很难。“500棵梭梭苗种下去,一年不到,就剩几棵活下来。”仲麟说。

毕业后,他跟在村里前辈身边,从治沙志愿者做起,一步步学,对梭梭有了更多了解。此后,一望无际的沙海里,这个年轻人种树的身手越来越敏捷。

现在,仲麟的皮肤晒得黝黑,但他曾参与种植的梭梭林绿意盎然,成活率超过85%。

“我们95后,在治沙中成长。”望着梭梭苗,仲麟说。

如今,仲麟把他和梭梭的故事拍成视频,上传到互联网,很多网友不仅线上点赞,还从各地来到民勤,参与植树造林志愿活动。

千千万万棵梭梭,汇成绿海、锁住风沙;就像千千万万名像仲麟一样的年轻人,挺进沙漠深处,种出更广阔的绿色天地。

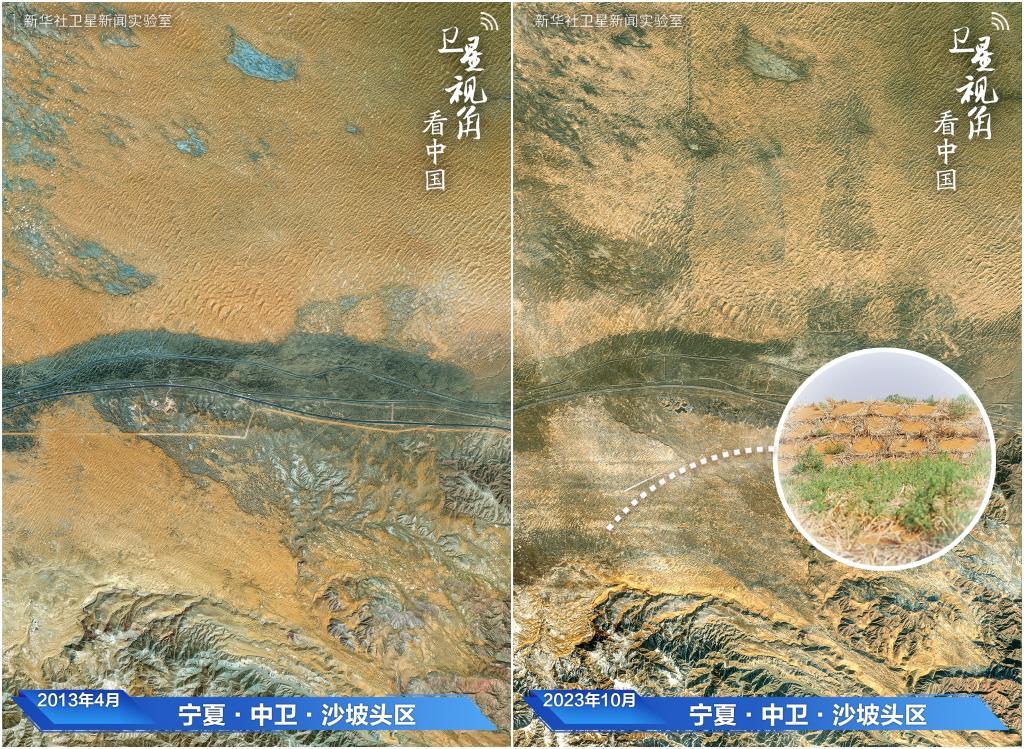

新华社:卫星视角看中国丨“绿色长城”

中国版图上,一条西起塔里木盆地、东至松嫩平原西部的万里风沙带,是中国荒漠化防治和“三北”等重点生态工程的攻坚克难之地。

2023年6月6日,习近平总书记在内蒙古巴彦淖尔市主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会。座谈会上,总书记强调“力争用10年左右时间,打一场‘三北’工程攻坚战,把‘三北’工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障”,并发出全力打好“三北”工程攻坚战、歼灭战、阻击战三大标志性战役的总动员令。

让我们通过卫星视角,走进“三北”工程攻坚战三大标志性战役现场,看绿染黄沙新画卷。

【总书记说】

要全力打好黄河“几字弯”攻坚战,以毛乌素沙地、库布其沙漠、贺兰山等为重点,全面实施区域性系统治理项目,加快沙化土地治理,保护修复河套平原河湖湿地和天然草原,增强防沙治沙和水源涵养能力。

【新画卷】

内蒙古巴彦淖尔市磴口县地处黄河“几字弯”的“弯头”,境内有乌兰布和沙漠426.9万亩,如今已有210万亩沙漠披上绿装。2015年,磴口县开启“借光治沙”,即通过“光伏+生态治理”综合治沙模式,实现“板上发电、板下固沙、板间种植”。

今年以来,内蒙古已完成治沙面积604万亩,是去年同期的近4倍。2024年计划完成造林300万亩以上、种草1300万亩以上、防沙治沙1500万亩以上。

宁夏中卫市沙坡头区地处黄河与腾格里沙漠交汇处,曾是风沙灾害最为严重的地区之一。多年来,当地治沙人通过实践探索出的草方格治沙技术和“五带一体”防沙固沙体系,被誉为“沙退人进的世界奇迹”。

黄河“几字弯”攻坚战打响以来,宁夏实施腾格里锁边固沙阻击战和毛乌素流动沙地歼灭战两个示范性工程,明确2024年完成造林种草150万亩,荒漠化治理90万亩。

【总书记说】

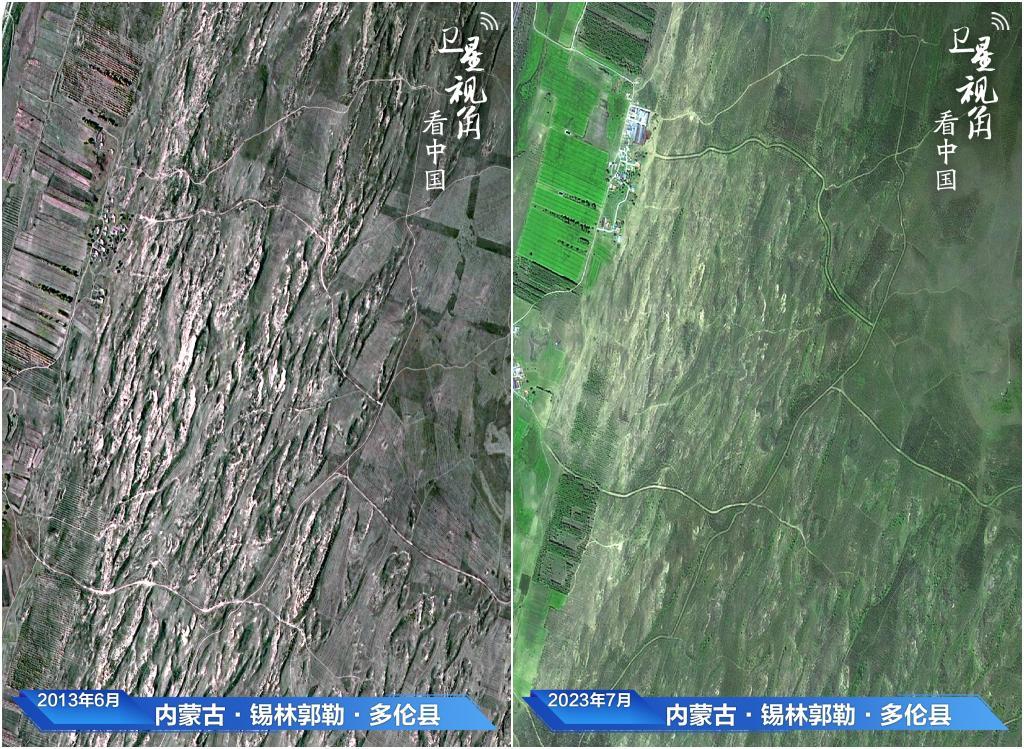

要全力打好科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战,科学部署重大生态保护修复工程项目,集中力量打歼灭战。

【新画卷】

辽宁省阜新市彰武县地处科尔沁沙地南缘,处在沙地南侵的咽喉要道。近年来,彰武县积极推进荒漠化治理工作,实施以树挡沙工程,采用乔灌相结、针阔相融等方式开展造林绿化行动,近10年累计实施造林43.1万亩。

2024年,辽宁计划开展辽宁省科尔沁沙地南缘系统治理示范工程。示范工程建设期为2024年—2026年,规划23个示范项目57处示范点,安排林草建设任务120万亩,耕地治理116万亩,小流域综合治理47万亩。

内蒙古锡林郭勒盟多伦县地处浑善达克沙地南缘。二十多年来,当地在京津风沙源治理工程、浑善达克沙地规模化林场建设项目支持下,通过人工造林、工程固沙等措施,对沙化土地进行治理,生态环境质量明显改善,林草植被盖度大幅提升。

为全力打好浑善达克沙地歼灭战,内蒙古亮出时间表:到2030年,浑善达克沙地新增完成沙化土地综合治理3600多万亩,可治理沙化土地治理率75%以上。

【总书记说】

要全力打好河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,全面抓好祁连山、天山、阿尔泰山、贺兰山、六盘山等区域天然林草植被的封育封禁保护,加强退化林和退化草原修复,确保沙源不扩散。

【新画卷】

甘肃省武威市古浪县地处河西走廊东端,是全国荒漠化重点监测县。五年来,古浪县累计完成造林绿化104万亩,森林覆盖率达到12.75%。全县239万亩沙化土地已完成治理236万亩,剩余3万亩预计今年6月底前可全部完成治理。

2024年,甘肃省计划造林260万亩以上,种草改良400万亩以上,沙化土地综合治理285万亩以上。预计到2030年底,全省大部分可治理的沙化土地将得到治理。

新疆阿克苏地区温宿县处在塔克拉玛干沙漠北缘。在这里,一片被称作柯柯牙的沙海土塬,是肆虐当地城乡风沙的策源地。1986年,柯柯牙绿化工程启动。经过一代代人的努力,柯柯牙完成了从“没有绿”到“一抹绿”再到“连片绿”的绿色蝶变。

围绕塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,新疆现已布局7个重点治理项目、13个子项目,涉及7个地州市46个县(市、区)。随着塔克拉玛干沙漠边缘阻击战锁边固沙工程启动,环塔克拉玛干沙漠边缘的阻沙防护带将逐渐闭合,辽阔无垠的沙海将被有效锁住。

记者:刘紫凌 张宋红 马丽娟 杨植森

新华社:习近平总书记关切事丨为了绿色长城万里长——“三北”工程攻坚战一线见闻

6月5日是世界环境日,今年的主题聚焦土地修复、荒漠化和干旱韧性。

加强荒漠化综合防治,深入推进“三北”等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展。

2023年6月6日,习近平总书记主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话,强调“努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹”,提出“力争用10年左右时间,打一场‘三北’工程攻坚战”。

一年来,“三北”工程攻坚战围绕荒漠化治理的重点、难点加速推进,更加浓郁的绿色在祖国北疆不断铺展。

大家联手打个歼灭战

6月骄阳似火。看着县城东边最后一片流动沙丘也被草方格牢牢罩住,宁夏吴忠市盐池县林草服务中心主任孙果吁了一口气,20多年悬着的心终于放下了。

这片黄沙横跨宁夏和内蒙古两地,属于毛乌素沙地。

20世纪80年代,盐池县沙化土地面积占比超过82%。一夜狂风过境,沙子堆得和房顶一样高。经过几十年努力,全县200万余亩严重沙化土地重披绿装,唯独剩下与内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗交界的这片沙丘迟迟未能治理,明晃晃一片,成了孙果一块“心病”。

“难就难在沙丘跨省了。”孙果说,过去治沙往往以行政区划为单位,各治各的,一些省市县交界处反而容易留下林草带断档盲点,虽然面积不大,却直接影响治沙成效,成为“三北”工程的攻坚难点。

习近平总书记提出,要强化区域联防联治,打破行政区域界限,实行沙漠边缘和腹地、上风口和下风口、沙源区和路径区统筹谋划,构建点线面结合的生态防护网络。

闻令而动,共同攻坚!去年10月,陕甘蒙宁四省区五地共同签订《毛乌素沙地区域联防联治合作协议》,将单打独斗变为抱团共进,从四周向中心织网锁沙。

宁夏吴忠市盐池县和内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗交界处的流动沙丘,今年刚刚完成治理。(孙果 摄)

协议签署次月,盐池县就与鄂托克前旗“双向奔赴”。盐池县投资治理的3000多亩沙地,最近刚刚完工,其中1000多亩在鄂托克前旗境内。不远处的鄂托克前旗毛乌素沙地蒙陕宁联防联治二道川作业区,当地农牧民正忙着栽种沙柳,加速构建上风口阻隔带。

孙果告诉记者,盐池县的治沙队伍刚进入内蒙古时,还曾发生一段小“插曲”。个别村民担心发生地界纠纷,上前阻挡工人:“这是我们的地,你们治了以后就成你们的了?”两地基层干部耐心消除误会:“地当然还是各自的,但沙害面前不分你我,大家联手打个歼灭战,环境好了大家都好。”如今,两地林草部门已协议共同禁牧,管护好来之不易的治理成果。

“三北”工程攻坚战打响以来,在国家林草局等部门协调推动下,联防联治新局面不断拓展:不仅黄河“几字弯”攻坚战区围绕毛乌素沙地开展了联防联治,甘肃和内蒙古共同构筑四大阻击防线,阻止巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠“握手”,青海、甘肃、新疆也围绕各自主要风沙口部署了阻击点,构建同向发力的新格局。

让苗木新品种在沙里扎根

在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗治沙新品种苗木示范区,400多亩草方格里,栽植两个多月的沙木蓼、四翅滨藜大多长到40厘米左右,生出了侧枝,一片绿意盎然。

杭锦后旗治沙站站长杨瑞正在指导技术人员栽种刚运送来的幼苗:“栽苗一定要做到深度够、苗扶正、土踩实、水浇足,要从四周注水,才能保证湿度。”

“这些都是我们引进的新品种,可宝贝着呢!”杨瑞告诉记者,过去部分地方栽种的是单一树种柠条,几十年过去,这些树开始集中进入“退休期”。加上种植的传统灌木品种耐盐碱、耐旱性不强,成活率不高。

“一些老化退化的沙生植物失去了固沙功能,原来已经治理固定的沙丘又会流动起来,我们只能年年在缺株断行的地方补植,但修补的速度赶不上退化的速度,时刻都在担心沙化会反扑。”杨瑞说。

内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗治沙新品种沙木蓼和四翅滨藜苗木示范区 新华社记者 李云平 摄

种什么、怎么种、在哪种,都是攻坚战需要解决的关键问题。

习近平总书记指出,“要坚持科学治沙,全面提升荒漠生态系统质量和稳定性”“要科学选择植被恢复模式,合理配置林草植被类型和密度”。

去年8月,三北工程研究院在位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县的中国林科院沙漠林业实验中心揭牌成立,汇聚了国内防沙治沙领域优势科研力量。杭锦后旗林草局立即请研究院的专家现场“诊疗”,开出“处方”:引进耐干旱、耐盐碱的“先锋”树种,同时增加植物多样性,提升林草系统的稳定性。

杨瑞多次带队到甘肃、宁夏等周边省份考察学习,终于在今年3月与宁夏一家农林种植专业合作社达成合作,共同打造适应西北干旱区的治沙新品种苗木示范区——由对方提供苗木、技术等支持,引进20多种沙生灌木进行固沙试验。

近期,苗木栽种已接近尾声,马上将飞播草籽。“目前看成活率能达到90%以上。”杨瑞满脸喜悦地告诉记者,试种成功的话,今年秋季计划推广“复合型”林草治理模式1000亩,构筑更加稳固的生态屏障。

变“人海战术”为机械“上阵”

在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗西补隆林业管护中心,4台装有履带的压沙机正在沙地里“插秧”——小推车大小的压沙机前方都装有一个直径80厘米的大齿轮,压沙机前进一米,大齿轮就会将早已均匀铺在沙地上的稻草、秸秆精准“植”入沙地里。不一会儿,一条条金黄色的沙障“编织”完成,将沙丘牢牢缚住。

“赶在秋天前扎好草方格,到时就可以种苗了。今年以来我们防沙治沙都是机械化操作,作业速度比以前纯人工提高了3倍多。”管护中心主任杜永军介绍,乌拉特后旗造林窗口期短,夏季高达40摄氏度的地表温度会将幼苗晒死,冬季几场大风就会让树苗被流沙掩埋,只有春夏交接的一个半月和秋季一个月适合种苗。

内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗西补隆林业管护中心职工驾驶机械铺设压沙障 新华社记者 李云平 摄

“过去我们不知道什么样的机械适合在沙漠腹地运行,扎草方格和种苗一直依靠人工,效率很低。”杜永军说,乌拉特后旗沙化土地面积2065万余亩,已经治理的面积仅有459万余亩,剩余治理任务重、难度大,很多地方连路都没有,光靠人工背着草和树进去,耗时太长,“‘人海战术’已经难以满足新时代防沙治沙需求”。

去年10月,国家林草局在西补隆林业管护中心举办了一场“三北”工程攻坚战先进机械装备演示活动,沙障铺设机、无人机、全地形运输车等一批先进适用的防沙治沙机械装备集中亮相。看到压沙机械能在起伏的沙丘上如履平地,杜永军信心倍增:“要攻坚剩下的沙漠,非得上机械不可!”

活动结束后,国家林草局向西补隆林业管护中心捐赠了30台生产设备。之后,管护中心又派人走出去考察市场,先后从甘肃武威、内蒙古呼和浩特等地引进压沙、栽植梭梭等各类机械设备16台,有了科技助力,防沙治沙效率大大提高。

“机械压制沙障不仅速度快多了,稻草扎下去的深度也能统一达到15厘米,抗风固沙能力更强。”杜永军说,截至目前,西补隆林业管护中心通过新型机械设备实施压沙造林已有2600亩。

如今,运输苗木的无人机、沙障铺设机、固沙机等多种机械越来越多地运用于“三北”工程攻坚战区域,科技的力量不断助力提升治沙效能、延伸祖国北疆的绿色版图。(记者 刘紫凌 马丽娟 胡璐 李云平 刘祯)