骆驼自带凉棚麦秆变冰棍 敦煌壁画藏着千年防暑秘笈

独家抢先看

原标题:甘肃之声·文化之旅丨敦煌莫高窟壁画中的千年盛夏

烈日炙烤着鸣沙山,地表温度逼近50℃。当现代游客在莫高窟栈道上躲避热浪时,那些斑驳的壁画正封印着一部跨越千年的“防暑秘笈”。从北凉到西夏,画师们用矿物颜料与生活洞察,在岩壁上书写了丝路盛夏的生存史诗。

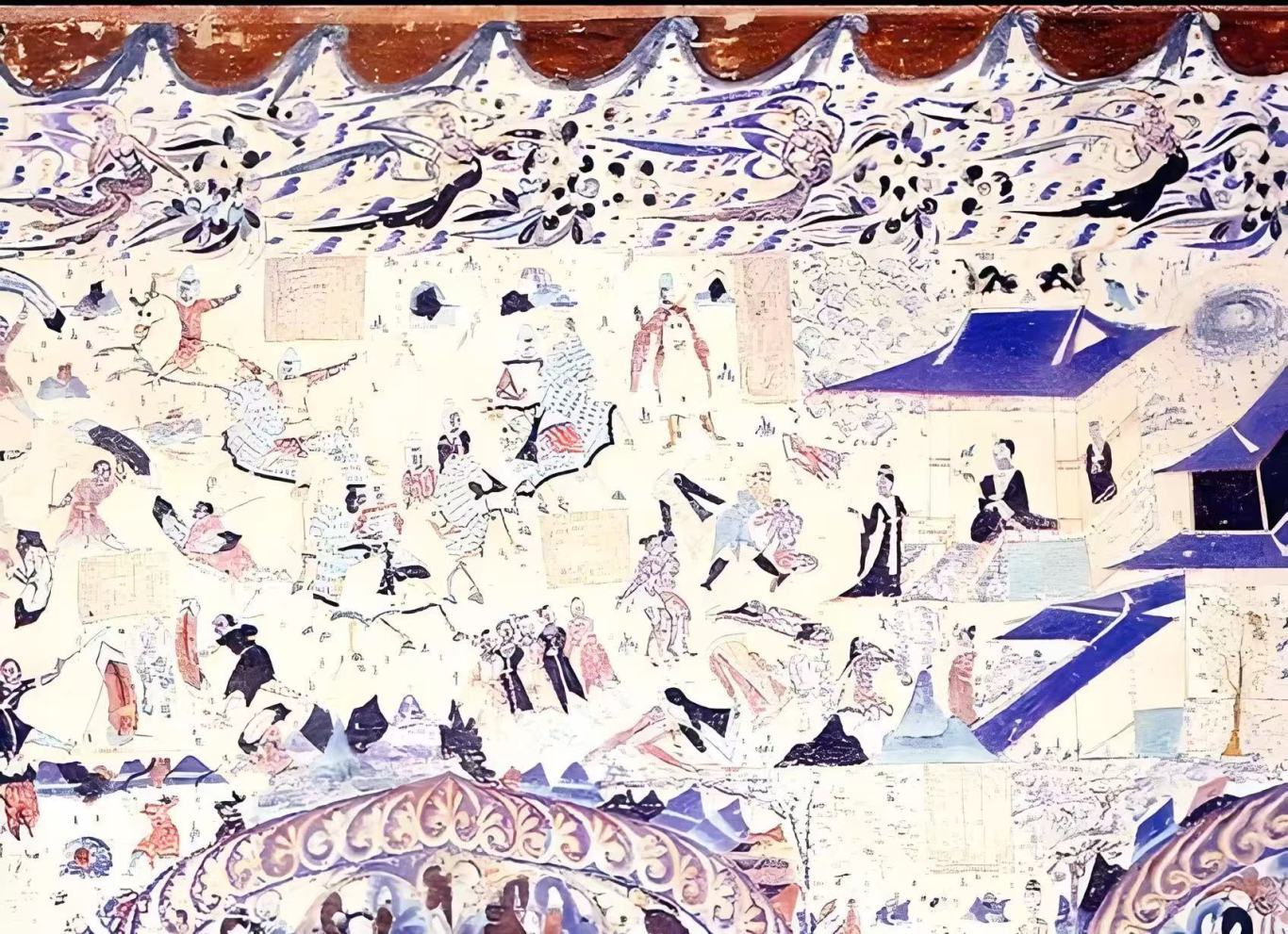

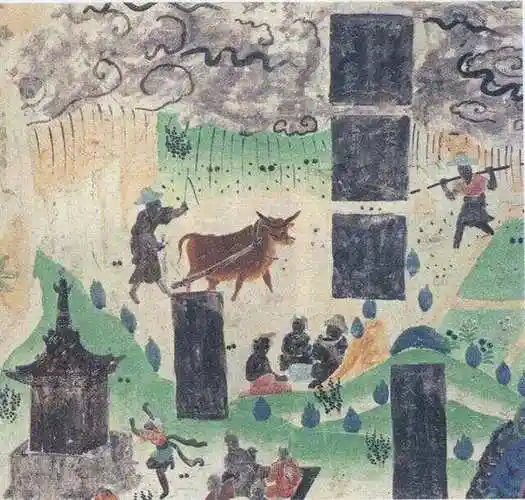

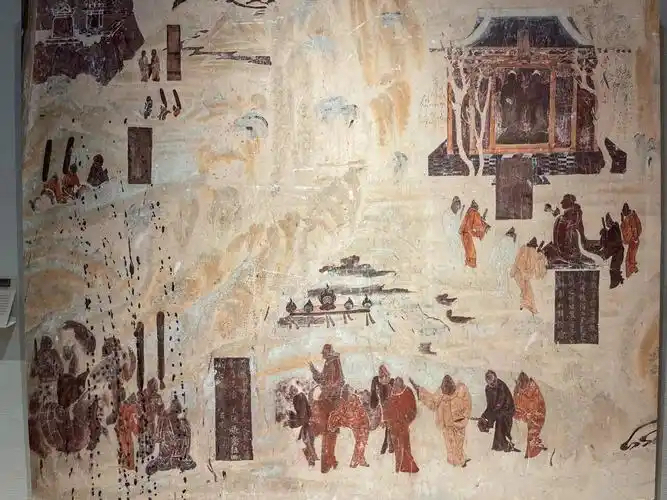

唐代文献记载敦煌“六月地如煎”,洞窟壁画却成为古人对抗高温的视觉实验室:在第296窟《善友太子入海图》中,商队骆驼背负30度斜角的菱形纹毡棚,实测可降温5℃以上,与现代遮阳伞原理相通。第217窟《雨中耕作图》是罕见的降温主题创作:赤膊农夫与戏水孩童被青绿梯田环绕,石膏白晕染的乌云带来视觉凉意。红外扫描显示该窟颜料层含水量异常,暗示画师故意在雨季作画。

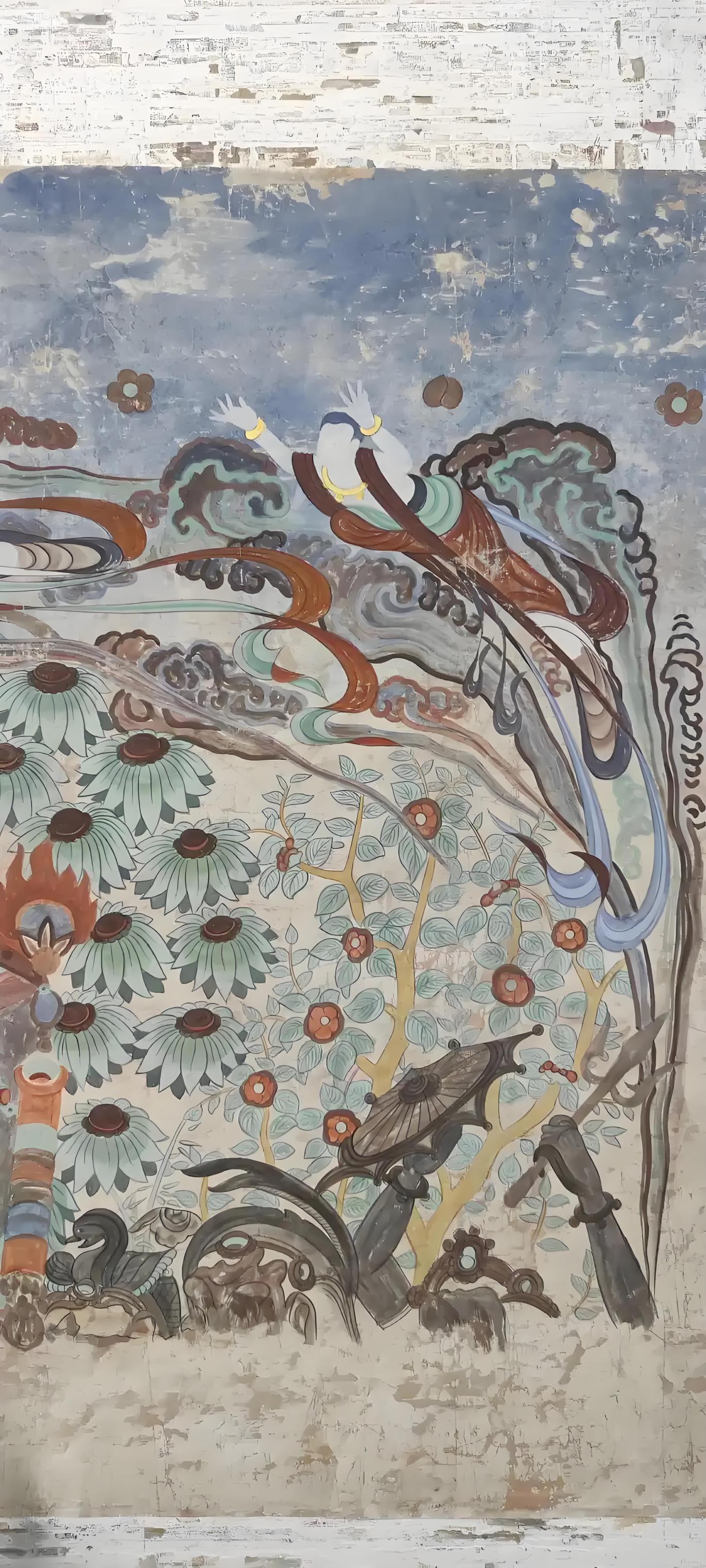

此外,壁画色彩历经千年灼烤,为何仍然鲜艳?这其中暗藏智慧:第320窟飞天的石榴裙赤夺目,颜料取自鸣沙山赭石,需柴窑800℃煅烧三日方显艳色。第172窟雪山使用煅烧石膏,其多孔结构可吸附水汽,在窟内湿度高时释放水分,堪称“生态空调”。

敦煌遗书记载画师“三伏进窟,赤足踏沙”,这其中还隐藏着画师们的生活智慧:第290窟壁画裂缝发现的麦草秆残留唾液酶,揭示学徒含嚼麦秆当“古代冰棍”解暑。第148窟《弥勒经变》中骆驼驮载的“移动水亭”,通过竹帘蒸发水流降温8℃,其复刻装置如今现身鸣沙山。莫高窟北区出土的8世纪杏核与葡萄籽,证实画师享有“冰镇水果”高温津贴。

色彩会对的温度有记忆吗?研究发现,壁画颜料也是古代气候的载体:第323窟《张骞出使西域图》的橘红水囊局部变黑,因铅丹颜料在42℃以上氧化成棕黑二氧化铅,成为唐代极端高温的“颜料温度计”。第254窟朱砂虎躯千年不褪色,因掺入莫高窟岩粉形成纳米反射层,减少40%热量吸收,实为最早的“隔热涂层”……

当我们在风沙中仰望莫高窟,第217窟孩童脚踝的水珠、第296窟驼队掀起的沙尘、第23窟西瓜的渐变朱红——这些被矿物封印的盛夏瞬间,实则是丝路先民对酷暑的温柔反击。如今,敦煌研究院正从壁画中提取仿生遮阳、调湿颜料等智慧,让千年画师的生存诗篇继续为人类应对极端气候点燃微光。

主播:丁可

(甘肃网络广播电视台)

相关新闻:丝路大讲堂丨高温天气 西北特有的消暑秘籍请查收

兰州大学生命科学学院教授李祥锴:最近持续的高温天气,可给兰州孩子热惨了,快快收下这份独属于西北人消暑的饮品清单!

记者:曹延波 杨瑞雪

封面设计:李茂

丝路大讲堂丨浆水的来历

兰州大学生命科学学院教授李祥锴:浆水作为甘肃人的特色美食,有着上千的历史,由蔬菜发酵而成,大家都非常熟悉,但不一定有人知道它的来历。

记者:曹延波 杨瑞雪

封面设计:李茂