他为远古化石搭建一个家 民间博物馆藏着甘肃热带记忆

独家抢先看

原标题:田志云和他的化石宝贝

黄河象化石

海螺切片化石

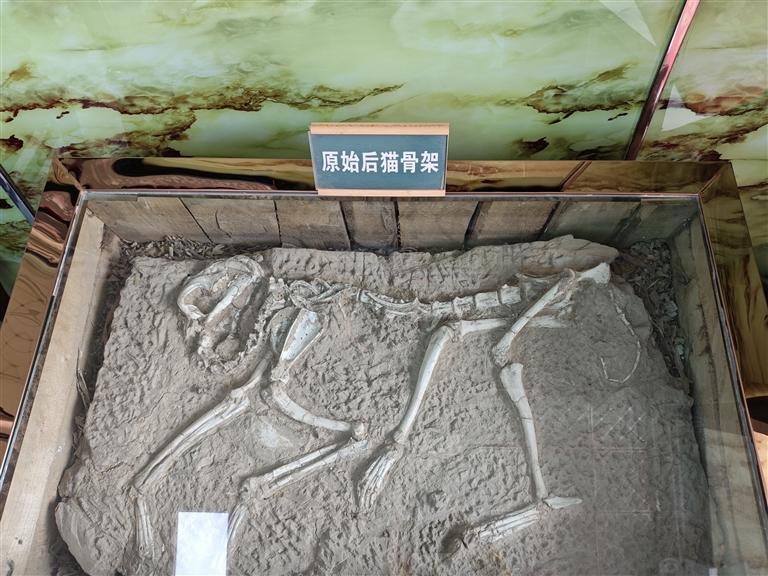

原始后猫骨架化石

陶罐

在兰州市西固区西柳沟街道清水南街,有一座静谧而神秘的民间博物馆——兰州瑞宝圆博物馆。这里珍藏着300余件动物类化石、植物类化石、彩陶文物和各类奇石,仿佛一座时光的宝库,保存着甘肃乃至西北千万年前的地理记忆。

一进入馆内,600万年前的巴氏剑齿虎头骨化石、原始后猫骨架以及色泽细腻、如玉如晶的大型硅化木,彰显出此处的别有洞天。

馆长田志云是甘肃省临夏回族自治州广河县人,他与化石的缘分,要从他的童年说起。广河县这片土地上的古生物化石蕴藏丰富,田先生从小就接触到了这些神奇的“石头”。在人们还未能科学认识这些化石的时代,它们被称为“龙骨”。随着时间的推移,人们逐渐意识到这些化石的珍贵,田志云看着那些逐渐被历史淹没的化石,一份深沉的情怀从心底逐渐涌出:“这些珍贵的动植物化石是大自然留给我们的瑰宝,也是甘肃这片土地的历史见证,如果像这样任由它们被淹没历史,那我们这一代之后的孩子们,又从哪里去了解我们甘肃远古时期的样子呢?”在这份责任和热爱的驱动下,田志云开始收集、保存这些动植物化石,一步步为这些古老的化石搭建了一个温暖的“家”。

在瑞宝圆博物馆里,最受瞩目的是中厅耸立的“黄河象”化石,这是一副少有的完整出土的黄河象骨架,高达4米,长达7米,脊背高耸,四根腿骨粗壮坚实,一对獠牙长度将近2米,向前上方弯曲伸出,即使只是一副骨架,也能让人感受到它生前的强壮和凶猛。黄河象学名“师氏剑齿象”,属长鼻目剑齿象科剑齿象属,生活在至少300万年前,是地球上早已绝灭的一种大象。“这些史前巨象化石的发现,说明我们甘肃在千万年前曾经是一片水草丰茂、炎热潮湿的热带雨林环境,只有这样的环境,才能容纳这些群居的剑齿象生存繁衍。所谓‘沧海桑田’,想象一下我们脚下的土地从几千万年前的热带雨林变成如今的黄土高原,这可太神奇了!”田志云感慨道。

除了黄河象化石,馆内还收藏了从甘肃省临夏州和政县、广河县、东乡县等地出土的远古动物化石,如大唇犀、陆龟、和政羊头、铲齿象头、剑齿虎头等等,主要是距今2400万年至520万年的生物。在展柜里,还有各种远古时期贝壳、海螺、鱼类化石,都无声诉说着千万年前甘肃这片土地的湿润丰茂。

瑞宝圆博物馆收藏的植物化石也同样让人大开眼界。巨大沉重的古木桩在馆内四处伫立,远看是树桩,但走近端详,却能看到切面泛着羊脂一般细腻温润的玉石光泽,手感如同触摸玻璃,纹理却又是树木年轮的形状。这些就是神奇的“硅化木”,又被称为“木化玉”,是被硅质物质石化的植物树干化石。

它们原本是生长在古老大地上的树木,因地质运动、火山喷发等自然事件,被泥沙、火山灰等物质迅速掩埋。在与世隔绝的地下环境中,树木与空气隔绝。随着时间的推移,地下水带着丰富的矿物质渗透到树木内部。这些矿物质中的二氧化硅开始在树木的细胞间隙中沉淀、结晶,二氧化硅分子逐渐取代了树木中的有机物质,细胞壁被矿物质填充,树木的结构被完美地复制下来。这整个过程的形成条件极为苛刻。“首先,树木必须在短时间内被掩埋,以防止其被氧化分解。其次,地下水中的矿物质含量要足够丰富,尤其是二氧化硅。最后,这个过程需要经历漫长的时间,让矿物质有足够的时间渗透和结晶。这个过程极为缓慢,可能需要数百万年甚至上亿年。”看着眼前这些硅化木,田志云感叹道:“硅化木的形成过程是一场自然界的奇迹,树木变成了坚硬的石头,但它们的纹理、年轮、树皮等细节依然清晰可见。”

谈到这些美丽的硅化木,田志云回忆道:“这些硅化木都是我亲自跑去新疆,在当地农民家里一个个收购来的。因为硅化木极其沉重,有几座大型硅化木,甚至动用两辆大卡车才运回来。”当时,田志云的一个朋友在新疆旅游,拍了一些当地硅化木的照片寄给他。这些色泽鲜艳、美丽神奇的造物立刻引起了田志云的兴趣。他立刻动身出发,不远千里跑到新疆。田志云非常珍爱这些远道而来的宝物,如今,这些硅化木都被精心摆放在中厅,围绕着黄河象骨架,共同展现西北远古地理生态的密码。

如今,瑞宝圆博物馆不仅是一个民间收藏化石的地方,更是一个传承历史、教育后人的平台。

2016年3月12日,瑞宝圆博物馆正式免费对公众开放,被批准为甘肃省第二批文化遗产“历史再现工程博物馆”,之后更是被确定为青少年科普教育基地、兰州市二星级中小学生研学教育基地。田志云希望通过这些化石,让孩子们更深入、更真切地了解甘肃的历史地质情况,培养他们对自然科学的兴趣和热爱。

“我们的初衷就是呼吁保护这些古生物化石、保护环境,让更多人了解甘肃的地理历史,这也是我们建博物馆的核心思想。”田志云说。他希望用自己的热爱和坚持,吸引更多的人关注这些珍贵的化石,让它们的故事能够继续传承下去。

兰州日报社全媒体记者 周言文 见习记者 杨嘉琪 文/图

●相关链接

和政羊

和政羊是2000年在中国甘肃省和政地区发现的一种牛科动物化石,因此得名。它是和政地区三趾马动物群中最有代表性的动物之一,也是中国北方特有的一种晚中新世牛科动物,除和政地区之外,陕西府谷、青海尖扎等地也有少量化石发现。

甘肃省和政地区是中国乃至整个欧亚大陆产出哺乳动物化石最为丰富的地区。和政地区所在的临夏盆地处于青藏高原与黄土高原交会地带,是青藏高原东北缘的断陷盆地,其中富含哺乳动物化石。

在和政地区100余个化石地点发现和征集的化石标本已经超过3万件,这些古生物化石记录了该地区古近纪以来生物演化所经历的四个主要阶段:晚渐新世(2650万年前)巨犀动物群、中中新世(1500万-1200万年前)铲齿象动物群、晚中新世(1160万-530万年前)三趾马动物群、早更新世(250万-200万年前)真马动物群。

和政羊的发现不仅丰富了我们对古生物的认识,也为探索这一时期动物的演化历程提供了珍贵的实物证据。

什么是化石

在人类探索地球漫长历史的征程中,化石犹如大自然馈赠给人类的珍贵密码,带领人们寻觅地球生命演变的壮丽史诗。

化石,简单来说,是古代生物的遗体、遗物或遗迹埋藏在地下,经过漫长地质年代石化形成的。在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数的生物,这些生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕迹,许多被当时的泥沙掩埋起来。在随后的岁月中,这些生物遗体中的有机物质分解殆尽,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等被周围的沉积物包裹,生物组织中的原有成分被矿物质逐渐替换,经过石化变成了石头,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着。同样,那些生物生活时留下来的痕迹也可以这样保留下来。我们把这些石化的生物遗体、遗迹就称为化石。

化石一般最少都要经过上亿年才能形成。

中国古籍中早已有关于化石的记载,如春秋时代的计然和三国时代的吴晋,都曾提到山西省产“龙骨”,“龙骨”即古代脊椎动物的骨骼和牙齿的化石;《山海经》也有“石鱼”(即鱼化石)的记述。宋代沈括在著名的《太行山化石》中写道:“予奉使河北,遵太行而北,山崖之间,往往衔螺蚌壳及石子如鸟卵者,横亘石壁如带。此乃昔之海滨,今东距海已近千里。”沈括观察到太行山山岩中夹杂有大量海生动物的化石,这些化石都呈现出带状的沉积形态,从而推断出这里曾经是东海海滨。这表明,沈括对化石和地质变化已经有了正确的认识。

化石是地球历史的见证者,每一块化石都承载着一段古老的故事,每一个故事都让我们对地球的过去有了更深的认识。我们应该珍惜这些珍贵的自然遗产,通过它们去探索地球生命的奥秘。

(兰州日报)