两千年前一斤为多少克 这件铜鼎揭古代度量衡奥秘

独家抢先看

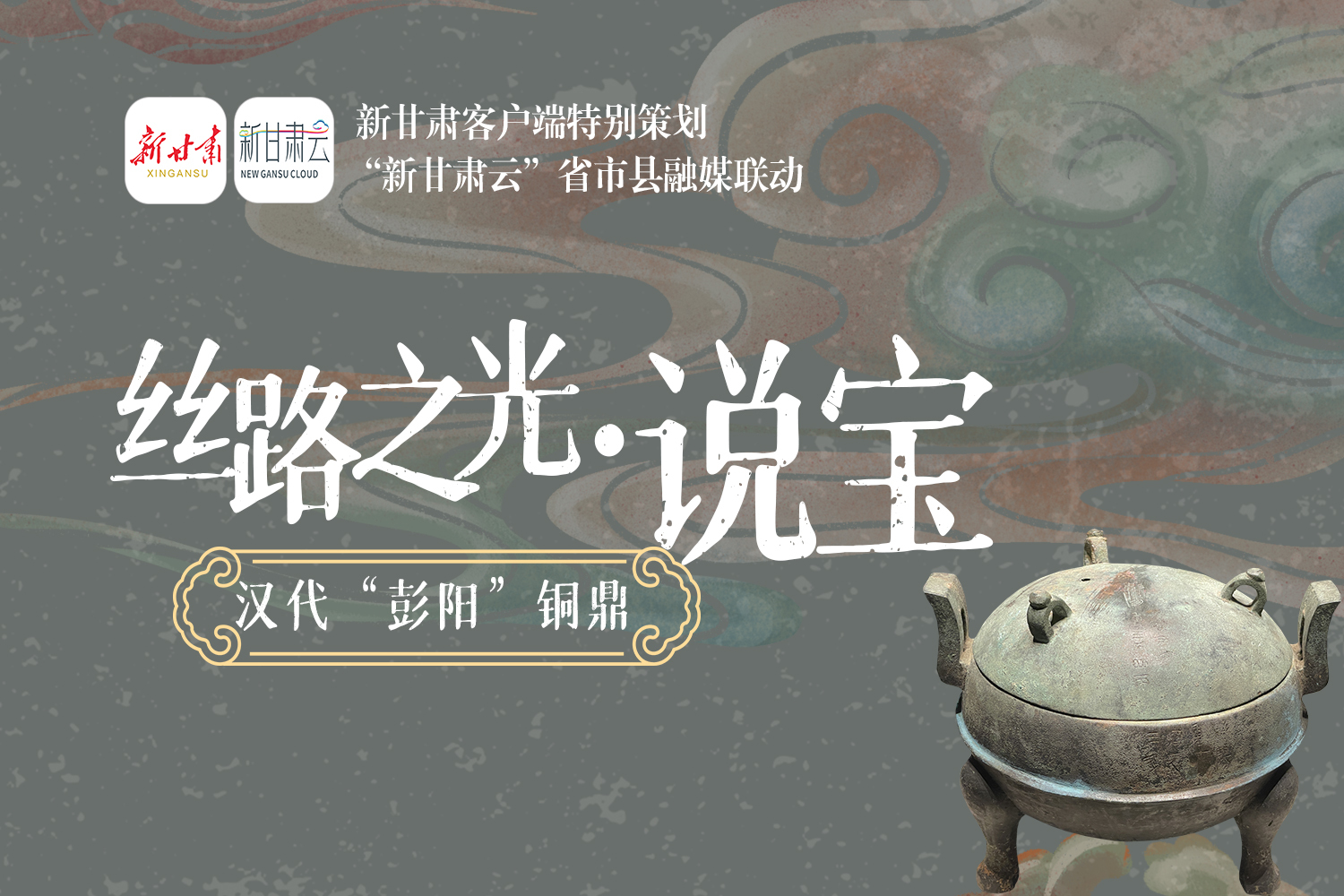

原标题:【丝路之光·说宝】“彭阳”铜鼎:一器藏尽古今风华

丝路漫漫,驼铃声声,马蹄得得。位于丝绸之路黄金段的甘肃,文物遗迹灿若皎月、多如星辰。习近平总书记特别强调:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。”泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。保护文物就是保存历史,就是守望我们的精神家园。让广大群众记得起历史沧桑,看得见岁月痕迹,留得住文明根脉,方能用文化力量助推民族进步和国家昌盛。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【丝路之光·说宝】特别策划栏目,通过各地文物,讲述甘肃故事,传递陇原声音,展现甘肃丰富的历史资源和深厚的文化底蕴,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

本期【丝路之光·说宝】走进庆阳市博物馆,感受“一器多用”的震撼。

视频来源:庆阳市融媒体中心

一

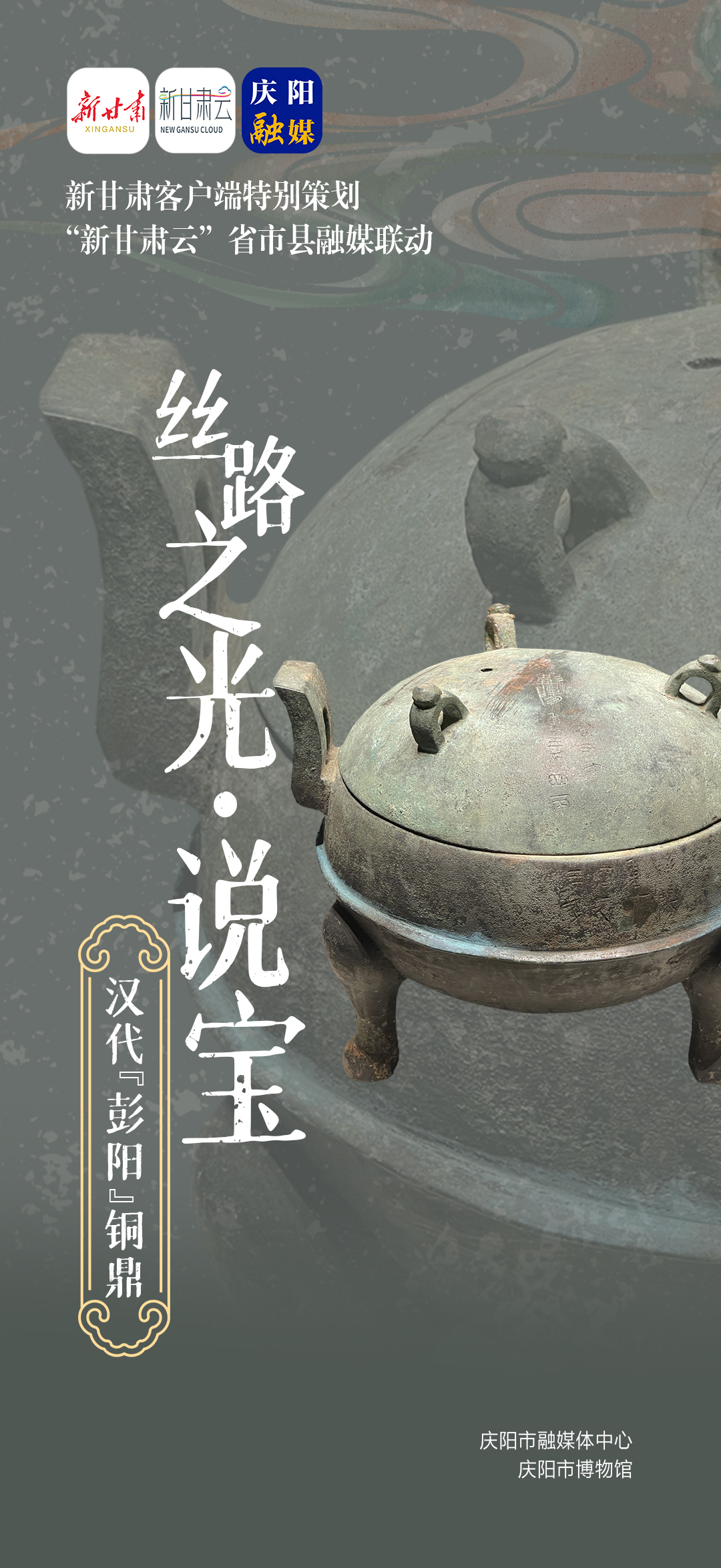

“彭阳”铜鼎为汉代文物,出土于董志乡野林村(今属西峰区辖地),现为国家一级文物。文物工作者曾对铜鼎出土现场进行了调查和清理。这里是一座竖穴土坑墓,铜鼎属墓葬随葬品,与这件铜鼎随葬的器物还有一件铜蒜头壶、八件灰陶罐、一件铁釜、一件铁刀等器物,此墓属西汉早期墓葬。

整个铜鼎通高19厘米,口径14.5厘米,腹深10厘米,形如扁球,子母口严丝合缝,深腹圆底沉稳庄重。盖上有三个菌顶环形钮,钮上又有菌状突起,盖覆置即为盘,三钮便为盘足;子口,平唇内敛,深腹,两侧有长方形的附耳,圜底,三马蹄形足。

腹中部饰凸弦纹一周,铜鼎盖上及口沿上各有阴刻铭文一组,盖铭两竖行,共10字。口沿铭文四竖行,共10字。

二

这件铜鼎珍贵之处,铜鼎的真正价值,镌刻于方寸铭文之间:

鼎盖铭文:“彭阳重三斤四两容三升”

口沿铭文:“彭阳重七斤容一斗三升”

经实测:鼎盖重805克,容625毫升;鼎身重1725克,容2700毫升;按照鼎盖和鼎身所刻铭文的重量、容量计算,可得知这件铜鼎铭记的汉代重量,汉代每斤为247克,相当于现在市斤的一半;汉代的容量每升为207.95毫升,相当于现在每升的五分之一。

这些数据与《汉书·律历志》“一龠容千二百黍,重十二铢”的记载完全吻合,成为中央集权下“以铜器为官方标准器”制度的证据。因此,“彭阳”铜鼎对研究西汉时期度量衡制度和庆阳地区的历史沿革均有参考价值。

三

“彭阳”铜鼎上两组铭文中,均有“彭阳”二字,应当指地名,即西汉时期的彭阳县,属安定郡。由此可知今野林村一带当属西汉彭阳故地。据有关史料记载:彭阳是西汉时期的一个县名,始置于武帝元鼎三年(公元前114年),治所在今董志原上。北魏时期彭阳县治所置于今西峰区彭原乡,隋开皇十八年改名彭原县。

据《资治通鉴》记载,汉文帝十四年(公元前166年)冬,匈奴铁骑曾直扑彭阳,“烧回中宫,候骑至雍甘泉”,从这些文字可以看出,西汉早期,彭阳县一带是西汉的北塞地区,是抗击匈奴的前沿,这里当然有军政要员戍守。

这些将领死后,也将忠骨埋葬在这片故土上。在这片金戈铁马的土地上,铜鼎既是计量赋税的工具,亦是边郡将领身份与责任的象征,最终随主人长眠于黄土之中。

特别鸣谢:庆阳市融媒体中心 庆阳市博物馆

(新甘肃)