阶玉产自阶州 唐宋帝王贵族范围的用玉类型

独家抢先看

原标题:从唐宋御用阶玉到陇南玉文化史源流

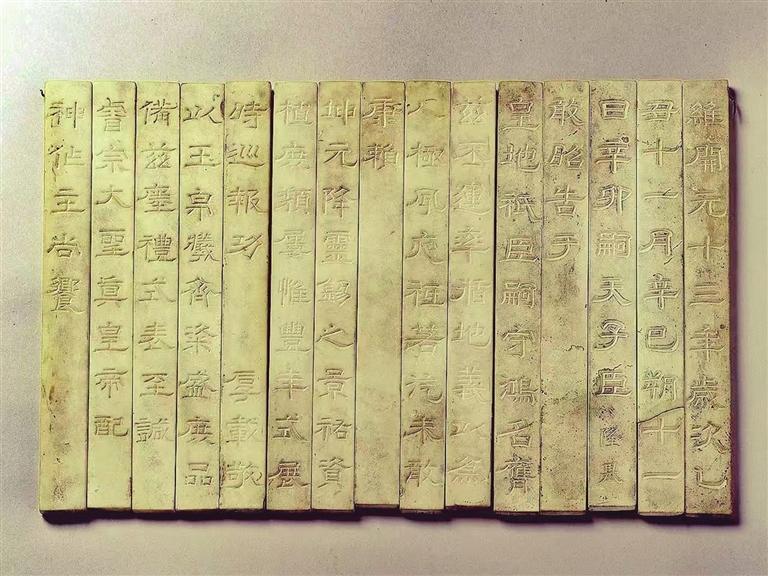

图1 唐玄宗泰山禅地祇玉册

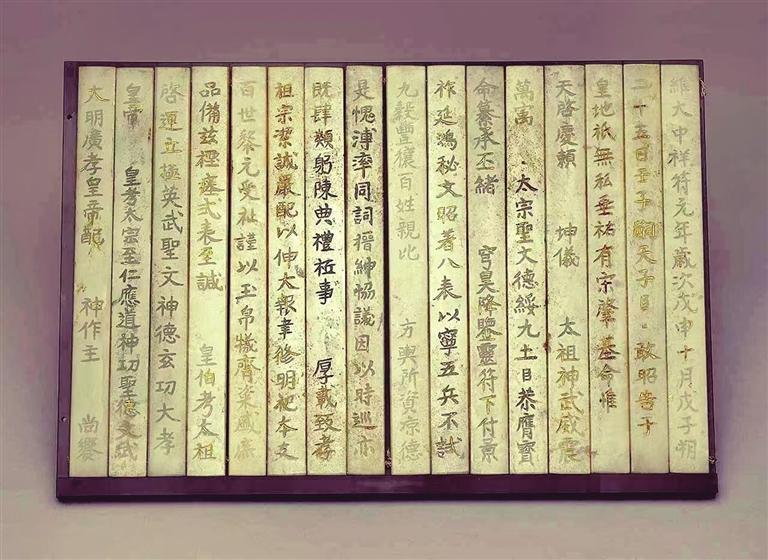

图2 宋真宗泰山禅地祇玉册

图3 礼县西山遗址出土的玉器系列

图4

蒲向明

中国是世界上用玉最早,且绵延时间最长的国家。玉在中华文明产生和发展过程中扮演过十分重要的角色,并有极大的推动作用。玉的一些原始意解逐步演化成了国家意识,形成社会等级制的物化,是古代人们道德和文化观念的载体。玉由于难得和稀有,也成为权力、地位、财富的象征。在表现国家、朝廷、帝王与玉文化的关系方面,唐宋封禅玉册堪称代表。

中国是世界上用玉最早,且绵延时间最长的国家,玉在中华文明产生和发展过程中扮演过十分重要的角色,并有极大的推动作用。玉的一些原始意解逐步演化成了国家意识,形成社会等级制的物化,是古代人们道德和文化观念的载体。玉由于难得和稀有,也成为权力、地位、财富的象征。在表现国家、朝廷、帝王与玉文化的关系方面,唐宋封禅玉册堪称代表。

一、唐宋御用阶玉:唐玄宗、宋真宗泰山禅地祇玉册

唐玄宗泰山禅地祇玉册,从用玉到刻字,不仅规模较大,而且内容也较为丰富。据现存台北故宫博物院的实物研究可知,全部玉册为粉白色阶玉,共15简,每一简长在29.2-29.8厘米之间,宽3厘米,厚约1厘米(如图1)。每简上刻隶书一行,每行9字,共计135个字,第三行末尾有两字楷书“隆基”。在简的上下两端,各横穿一孔用金丝连接。据史料记载,唐玄宗玉册祭文从撰文到书写均由唐玄宗本人完成,书法精湛,结构庄重。

宋真宗泰山禅地祇玉册,质地也是白色阶玉,规模超唐玄宗封禅玉册。该玉册共16简,每支简长计29.5-29.8厘米,宽2厘米,厚0.7-0.75厘米。形制与唐册相同。每简上刻正书1行,每行16字,共227个字,为楷书,书法自然洒脱而又天真拙趣(如图2)。宋真宗玉册祭文是由大臣冯拯撰写,书写则是由宋真宗本人完成。

唐宋封禅玉册材质均为阶玉。民国二十年(1931年),国民军第十五路军宁夏马鸿逵部驻军泰安,在泰安蒿里山施工时于文峰塔故址先后掘得唐玄宗和宋真宗的封禅玉册,后被携至美国。1971年马鸿逵去世时将两件玉册交给台湾当局,并由台北故宫博物院保存至今。唐宋封禅玉册实物的最后一次出土,揭开了其形制、内容、材质方面的诸多秘密。有学者认为唐玄宗禅地玉册石料系用陕西秦岭太白山所产之白石,而宋真宗禅地玉册可能为新疆和阗所产白色闪玉。但考察史料可知,唐宋封禅玉册材质均为阶玉。

《宋会要辑稿·礼二十二》记载玉册制作时说:(大中祥符元年五月)七日,帝(宋真宗)命王旦撰昊天上帝玉牒文,冯拯撰皇地祇玉册文,赵安仁撰祀昊天上帝及泰山、社首二坛配座太祖、太宗玉册文,仍各书之。帝谕旦等曰:“上天降鉴中,玉牒今欲更不读,先入玉匮中,承以案,置于昊天上帝神坐侧。俟皇帝封玉册毕,太尉又跪奏,取玉册进皇帝,封印如仪。庶遵不秘之文,亦协同封之义。”帝曰:“朕之此行,更无他事,惟以昭答上玄、为民祈福为意,其玉牒亦椁中,是玉牒、玉册各匮,同封于石椁中。臣等参详典礼,只载封玉册,不载封玉牒。明皇《开元录》云内二玉匮于石椁、符瑞沓委,次述为民祈福之意。”详定所言:“故事封泰山玉牒书并秘,唐明皇则不秘,封祀毕内二玉匮于石椁,请设于昊天上帝座前。”初议造册,文思院玉工言:“如用真玉,碾字难成,请用阶州玉石,可以速就。”帝曰:“玉册用石,于理未正。况前代已有论议,必须真玉。”王旦曰:“前代诏敕具存,然唐明皇玉册亦止阶玉。”遂命玉工于内府检阅玉材。既而少中度者,复以追琢功大,虑不能就,宰臣以祀期甚近,望依玉工所请。帝不得已,从之。未几,阶州进所采玉石。

《宋会要辑稿》是从《永乐大典》中辑出的宋代官修《会要》之文,可靠性向为学界看重。这段文字所述玉册文撰写、玉册使用和保存,以及前朝材质选择等都极为详细,其中有三点可资我们了解阶玉文化:第一、宰臣王旦依据唐代诏敕指出,“唐明皇玉册止于阶玉”,也即唐玄宗禅地玉册终极版,系阶玉所制,堪为后世样板;第二、文思院玉工作为国家制玉的专业人员,有丰富的经验和高超的技艺,用质地坚硬的真玉碾制玉册,保证不了工期,而用性地温软的“阶州玉石”(别称“阶石”)则“可以速就”;第三、因为“祀期甚近”,宋真宗不得已听从了宰臣和玉工的建议使用阶玉制作玉册,而当时的阶州地方,也以国家要事、急事迅速办理了进贡所采阶玉事务。虽然为赶工时和保证刻字质量,宋真宗不得已采用阶玉(也有文献记载后来用和田闪玉替换的情况),但在当时石(阶石)、玉之分,显然并不是最重要的。

二、文献所载“阶玉文化”及其在历史上的影响

从材质层面看,阶玉是一种限于唐宋帝王贵族范围的用玉类型。我国现存最早的赏石主题著作、宋代杜绾撰《云林石谱》,对阶玉有一段载述:“阶州白石产深土中。性甚软,扣之或有声。大者广数尺,土人就穴中镌刻佛像诸物,见风即劲。以滑石末治令光润,或磨砻为板,装置砚屏,莹洁可喜。凡内府遣投金龙玉简于名山福地,多用此石,以朱书之。”就很好地说明了阶玉为什么会在唐宋被选来做玉册的特别之处:一是在深土中未见风之前,性地温软,阶州当地人就在地穴之中镌刻佛像诸物;二是阶玉见风之后质地变得坚硬,经打磨可变得光润、莹洁,有玉的质感;三是便于磨制成玉板、砚台和画屏条屏;四是唐宋时皇室库藏颁赐给名山福地的碾玉金龙、朱书玉简,多用阶玉(阶石),知名度高。

阶玉,产自阶州,今陇南市武都区,具有多种颜色和独特的纹理,在陇蜀之地与“巴璞”“嘉璞”“栗玉”堪有可比。南宋张世南《游宦纪闻》卷九载:“阶州产石,品第不一,白者明洁,初琢时可爱,久则受垢色暗,今朝廷取为册宝等用。有黄、青、黑、绿数色,取之不穷。而性软易攻,故价亦廉。巴州、嘉定府皆产玉石,曰‘巴璞’‘嘉璞’,坚而难琢,与玉质无异,故价数倍于阶石,其温润略与玉等。”据资料记载,唐宋两套禅地玉册在泰山出土时,还有一具方形的玉匮作为容器,另外还有大小不一,方、长、梯形的各色玉嵌片共52件同时面世。这些玉片上装饰着龙、凤、云纹,属于玉匮各角上的组件。

这些玉嵌片,连同唐宋玉册一起,都成为阶玉文化传承和发展的重要佐证。《宋史·舆服志六》:“册制,用珉玉简,长一尺二寸,阔一寸三分”,就是从阶玉文化角度的另一种解说。清叶恩沛《阶州直隶州续志》卷十四《物产》引宋代苏颂《图经本草》云:“阶州白石,与白玉同体而异色。”“仪州(今甘肃华亭市)栗玉,乃黄石之光莹者,非玉也。玉坚而有理,火刃不可伤。此石小刀便可雕刻,与阶州白石同体而异色尔。”唐置阶州,沿至民国改武都县,今为陇南市武都区。由史料考察,阶玉文化史绵延千余年,有很高的研究价值。经查阅地志和采访民间玉工艺人,所谓“阶玉”实属当地特产的一种大理石,为甘肃观赏名石之一。《武都县志》(1998版)记载说:“阶州白石,与白玉通体而异色……即今白龙江北岸一带白云石,矿藏极丰。”

三、从出土文物探讨陇南玉文化史发展源流

陇南玉文化史的研究,目前还是一个空白,无论是传世文献还是考古发现,都未见陇南史前时期有关玉文化的记载。从考古发现看,最早的陇南玉器实物出土,应该是2005年在礼县西山遗址M2003早秦墓葬出土的玉璧、圭、璋、戈、玦、管等十余件,已经成为系列(如图3),时间断限在西周中晚期(距今2800年左右)。因为对西山遗址的考古发掘报告一直没有发表,而见诸于报刊、书籍的研究成果,重点在葬俗、城址,对陪葬品的研究主要在陶器、青铜器方面,对玉器的产地、质地、磨制技术与工艺、器形特征等系列研究基本没有展开,偶有提及也语焉不详。从图片资料看,这些玉器制作欠精致,均为片状佩饰,未见多种佩件组合的串饰,部分器物有简单纹饰,玉圭数量较多。可以看出受周文化中玉礼器文化影响较大,玉圭地位显高,居其他诸玉器之首。近见陇南市博物馆收藏一些征集玉器,部分出土于白龙江流域,其中角弓镇商周时期玉琮1件、玉璜3件,两水镇战国时期玉璧1件,丰富了陇南先秦玉文化史,进一步研究的价值很大。

陇南春秋战国时期的玉器,代表作出土于礼县大堡子山和圆顶山。1995年大堡子山秦公大墓出土了春秋早期的玉器,总计有玉琮2件,玉玦4件,中小型墓出土玉鱼若干件,玉琀1组3件、碎玉块1件、玛瑙珠1件。今存甘肃省文物考古研究所的2件玉琮出自M2大墓,一件玉琮为深棕色,长宽7.2厘米,高5.2厘米,器形较大,做工较为精细;另一件出自M3大墓,通体为浅绿色,长宽6.8厘米,高6.1厘米,质地细密,打磨规整精到,有一定的代表性。1998年出土于礼县圆顶山秦贵族墓葬的玉器,数量达40余件,时间在春秋中晚期到战国时期,器型多样,有玉璧、玦、圭、璜、环、觹、饰件(四棱形、片状、鱼形、珠)等,整体看玉质比大堡子山秦公大墓出土的玉器要差,制作也不够精致,玉玦数量较多,加工相对要精细些,玉器装饰图案以蟠虺纹为主,多用双勾阴线,有的显现出由蟠虺纹向卷云纹演化过渡的迹象,图案疏散。同时出土的玉圭和石圭数量大,而且石圭占比远超玉圭,反映了当时受到玉材紧缺限制的情况,许多本该用玉制作的器物,则用石、骨、蚌壳等材质所替代。

陇南秦汉时期出土的玉器,以礼县鸾亭山系列祭祀玉器为代表。2004年对鸾亭山的考古挖掘,发现了系列玉器以及若干零散的残玉器和少量兽骨等祭祀用器,总计出土玉器51件,其中有49件为圭或璧,另2件为玉人。这些成组的玉器,基本都为玉璧、玉圭组合,属于秦汉祭天常用玉器组合类型,反映了西汉郊祀用玉及沿用秦西畤国家层面祭祀礼制的一些情况,与文献记载相合,如《周礼·春官·典瑞》载:“四圭有邸,以祀天,旅上帝”“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以赤璋礼南方,白虎礼西方,玄璜礼北方。”《史记·封禅书》:“秦襄公既侯,居西垂,自以为主少皞之神,作西畤,祠白帝,其牲用駵駒、黄牛、羝羊各一云。”《汉书·郊祀志上》:“西畤、畦畤,祠如其故,上不亲往。诸此祠,皆太祝常主,以岁時奉祠之。”可作玉文化史方面的相互印证。

这些陇南出土的西汉时期西畤玉器,核心发现有五组最为精美,组合最为规整,表现的祭祀文化含义也最为丰富。第一组玉器组合为一璧二圭,二圭并列,置于璧的南侧。玉璧系用白色大理石制成,素面,打磨较为精细,反映了以石代玉,石、玉同用的状况;玉圭形制、大小相同,皆为青玉,磨制精细。第二组玉器,由一璧一圭组成,圭在璧上,皆为青玉。玉璧正反两面纹饰相同,由两道阴线圆圈纹将璧面分为外缘、外圈和内圈。外圈内印刻三只凤鸟纹,内圈饰四边形蒲纹。第三组玉器,由二璧一圭组成,两件玉璧上下重叠。圭贴下璧南侧边缘放置,上璧残缺,与圭均为白色大理石制成;下璧为青白玉,均为素面,显示石、玉共存的特征。第四组玉器,由一白璧(裂为两半,大理石材质)和一青玉圭组成,圭压于璧上,皆为素面。第五组玉器组合较为复杂,由12件玉器组成,共计青璧1、白璧1、青玉人2、青圭1、白圭1、墨绿色圭6。最下面的青玉璧,以双阴线为界将璧面分为内、外圈,阴线内饰平行斜线纹,外圈饰四组兽面双身合首龙纹,内圈饰六边形交错网格状蒲纹。白玉璧置于青玉璧之上,素面,其上斜置两玉人。玉人南侧依次放置1件白玉圭、6件墨绿色青玉圭,均放置在青玉璧的边缘上,玉人代表着主持祭祀与神灵沟通的巫祝(如图4);西侧玉人为男性,仰身放置,头顶右侧有偏髻,面部用阴线刻出眉目、阔嘴,上唇饰八字胡,下唇刻有三道胡须,腰部刻有腰带;东侧玉人为女性,俯身放置,形状、大小与男玉人同,头顶无偏髻,腰部刻有腰带。

陇南秦汉玉器存在着文化上的承前继后性。从鸾亭山出土的这五组玉器可以看出,在造型、纹饰、色泽、材质等方面,受春秋、战国时期礼玉文化的影响比较明显:一是本地取材的可能性最大,尤其是使用白色大理石制作玉璧、玉圭,与后来唐宋封禅玉册使用阶玉具有一定的联系或继后关系;二是青玉在陇南有一定的磨制、雕琢历史,从西周到秦汉,陇南青玉文化史的脉络还是较为清晰的。春秋、战国是中国古代玉器发展的高峰时期,礼玉渐少,而佩玉增多,镂空、浮雕等手法普遍应用,这方面的资料整理有待后续进一步挖掘。汉代玉器引人重视的是相继有金缕玉衣、银缕玉衣出土,但陇南目前尚未发现,而生活用玉曾大量制作并在民间存留,后续调查研究的空间很大。

三国、两晋、南北朝、隋、唐时期,玉器风格基本继承两汉传统,但陇南实物流传很少,墓葬出土数量较稀疏。宋、明时期,陇南玉器制作以生活使用器皿为多,其中仿古之作众多,其代表就是栗玉砚的制作。北宋米芾《砚史》载:“成州栗玉砚,理坚,色如栗,不甚着墨,为器甚佳。”清代为陇南玉器制作的振兴时期,曾经的仿古手工艺与民间技艺都有较大发展。截至目前,以栗玉为代表的砚台、饰物、器具还在传承发展中,形成了陇南独有的栗玉文化,其中有三个栗玉雕刻技艺项目被列为省级非物质文化遗产,玉制品行销海内外。

(陇南日报)