深藏闹市无人知 六百岁古寺是如何“起死回生”的

独家抢先看

原标题:广福寺金城六百年古刹

修缮如故 光彩示人

在繁华的正宁路,隐藏着一座鲜为人知的古寺——广福寺(俗称高壁寺),历史上它与白衣寺、嘉福寺、庄严寺、普照寺、接引寺等并称金城10大名寺。

很多年里,这座位于闹市之中的古刹,在四周的高楼遮蔽下仿佛被时光遗忘,与周围的繁华形成鲜明对比。尽管它拥有600多年的历史,见证了兰州城的发展变迁,但直至今天,仍然没有多少人知道它的存在。

2009年,本报曾以《600年广福寺深藏闹市无人知》为题进行了重点报道,首次呈现了这座古寺院的衰败与萧条,引起了文物部门的高度关注。

那时,被世人遗忘的这座古寺几乎成了大杂院,一度仿佛一位垂暮的老人。位于庆阳路221号正宁路北侧的入口也是极为隐蔽,这是一排小平房之间留下的一条窄道,若是同时有两人相向而行,必须侧身才能通过。穿过阴暗的窄道来到一个破旧不堪的小院,有些房屋的后墙被雨水泡得裂缝,房檐屋顶也呈现出即将坍塌的样子。如果沿着院落走一圈仔细观察,还能依稀辨认出寺庙的正殿、侧殿,但已全然没有了大殿的肃严。广福寺曾被当作仓库使用,后又成为民居,建筑被严重破坏。

“广福寺虽小,但历史悠久。”甘肃省政府文史馆馆员、史志专家邓明告诉记者:“明清以来,兰州地界曾经有2000多所寺庙、道馆,而广福寺是兰州城区唯一一处明代永乐年间修建的寺院,周围是当年兰州城的重要‘商圈’之一,享受着往来茶商的供养,见证了兰州发展的繁盛兴衰。”甘肃省文物局二级调研员、省地方史志专家库成员史勇也表示“广福寺地理位置特殊、建筑风格独特、保存彩绘完整,具有很高的文物价值。”

2018年,广福寺修缮工程正式启动,在相关专家的悉心指导下,施工人员严格遵守“不改变文物原状”的原则,尽可能真实完整地保存建筑的历史原貌、建筑特色和文物建筑的赋存环境。

从2022年年底开始,经甘肃省文物局批准,广福寺开始了为期一年的油饰彩画及内部装修,这次的彩画工程本着修旧如旧的文物保护原则,在原有彩画的基础上拓印打底绘制,且保留了部分原有彩画,让整座古刹在焕发生机的同时尽可能呈现出岁月的古朴与沧桑。

面对复杂、严重的损害,承担此次彩绘修复的甘肃安海之弋园林古建工程有限公司负责人王锐刚信心十足。王锐刚本身就是文物专业出身,因此在修复工作中满怀着对这些古建筑的珍视和感情。回想起修复前看到的诸多病害,他感慨地说:“我们多次邀请行业专家到施工现场进行指导论证,经施工团队多次反复试验,最终采用了木基层裂缝处理、石膏裂隙填塞、地仗层软化回贴加固等国内一流的技术进行修复,取得了理想的修缮加固效果,得到了社会和行业高度认可。”

日前,记者怀着激动的心情走进这座修缮之后的古寺。推开朱红色的木门,当天有漫天的飞雪不期而至,漫步石阶上环望四周,天地静谧、如梦如幻,这红砖黛瓦的古刹在洁白的雪花衬托下更显肃穆、悠远、神秘。

深吸一口,清冽的空气令人神清气爽,风烟俱净中好似看到了古寺院落里净雪化凡尘,那飞雪中的碧瓦飞甍、雕梁画栋,更让人领略到了穿越数百年的厚重与静美。偶然间,也会有三两好奇的市民循着无人机的声音步入寺门,于万籁俱寂之中寻找着各自心中的禅境。

“看到广福寺逐渐重现历史风貌,我们深深觉得修缮期间大家付出的辛苦、坚守没有白费,一切付出都值了。”兰州市博物馆副研究馆员、广福寺修缮方案专家组成员娄方由衷地说。

经历过盛世辉煌,也屡历经坎坷,这座古刹不仅寄托了人们的怀旧情怀,也承载着沉淀下来的文化,是兰州城市人文历史的见证。多年后的今天,曾经杂草丛生、污泥横流的情景一去不复返,这座陇上名刹终于迎来了“新生”。

兰州日报社全媒体首席记者 李超

(兰州日报)

相关新闻:深藏闹市 阅遍金城岁月沧桑

鸟瞰广福寺全景

修缮一新的广福寺古朴典雅

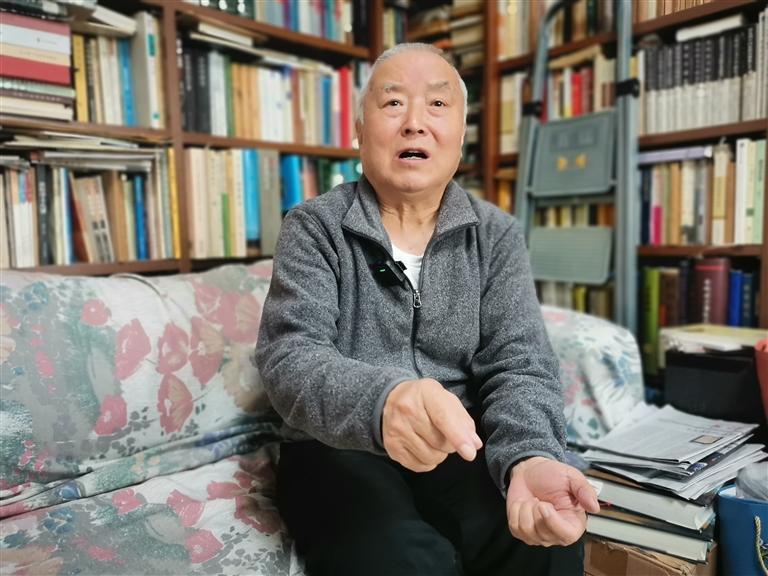

古寺是中国传统文化的重要组成部分,更是历史文化的载体和见证。就如同兰州广福寺,其历史和文化价值在很大程度上反映了兰州人文历史的特点。近日,甘肃省政府文史馆馆员、史志专家邓明接受了记者采访,讲述了这座600铝合金年古刹鲜为人知的前世今生。

陇上名刹之一 距今六百余年

广福寺位于庆阳路221号,为陇上名刹之一,也是历史上与兰州市的白衣寺、嘉福寺、庄严寺、普照寺、接引寺等齐名的金城10大名寺之一。俗称高碑寺,因有一高大丰碑而得名。亦称高壁寺,因墙壁高耸而得名。它是兰州城区唯一一座明代永乐时修建的佛寺,为市级文物保护单位。

广福寺始建于明代永乐十四年(1416年),距今已有600余年,坐落在当年兰州城南关大街中段,坐南朝北,山门靠大街,按中轴线依次排列为山门、戏台、前正殿,后正殿,其间还有钟楼一座,在东陪殿中间。

“此外,东、西陪殿等也都曾有精美对联点缀,每副对联都用木板精刻悬挂于门两边。”邓明告诉记者:“当年,广福寺是南关街坊和民间会社聚会的场所。每逢香灯会办会,山门前张灯结彩,两侧插上三角龙凤旗,大殿正门大开,善男信女次第进香,即午散福,会众可以吃一顿简单酒席。”

嘉靖十五年(1536年),广福寺进行了重修,当时还镌刻了一块石碑,高5尺宽2尺5寸,上面刻有“嘉靖十五年造”字样。

悠悠古韵 古寺建筑别具特色

据邓明介绍,因受地形限制,广福寺的建筑别具特色。其一,它一反寺院坐北朝南的仪轨,而取以坐南朝北的格局,这是因为寺在南关大街南侧,背靠南城墙,便于从正门出入大街的不得已举措所致。其二,山门六间宽,呈偶数,突破佛寺大门奇数的规范。其三,山门的正门三间居东,常年封闭;戏楼三间居西,楼下正中有门,供人出入。

戏楼檐下置竖匾,上书“广福寺”三个大字。戏楼台口檐下,悬挂一块大横匾,系唐琏所书“神听和平”四个大字,并悬挂唐琏撰书楹联:“今世观古人,勿当作镜花水月;新声传旧事,须认为暮鼓晨钟。”关圣殿悬挂封士衡楹联:“正则扶奸则诛,这便是春秋学问;始以仁终以义,已到了圣贤工夫。”

邓明说:“几百年过去了,今时今日这座古寺依然能基本完好地呈现于世人面前,也成全了这座古寺的悠悠古韵,真是善莫大焉。近年来,各级政府把对文物保护的重视提升到了前所未有的高度,各处文物遗址都得到了较好保护利用,为古老金城平添了几分古朴气息。”

地处喧嚣街市 与繁华相依相伴

广福寺虽然算不上壮观精美,但其背后却也有不少鲜为人知的故事,为其增添了浓厚的文化色彩。这座古寺至今保留了与繁华相依相伴的和谐格局,任街市喧嚣,这里却很安静。

据说,当年这座佛寺坐南向北,一连六间宽,三间是正门,在东面,一年到头紧闭着;三间是戏楼,楼下有门,平时半掩着,作为出入口。唯独有戏上演时热闹起来。

邓明告诉记者:“那时候,南关商贾云集,晋商占了一半,茶商居多。晋商会社在寺里聚会,必会请来晋南梆子献演,观众自然多了,也就热闹多了。卖小吃的乘机在戏楼底下摆满摊子大声吆喝,很是热闹。”

“据记载,一次晋南梆子名角孙广胜登台表演,踩着跷子唱《挂画》,场面十分热闹。”在邓明绘声绘色的描述中,记者的脑海中也浮现出当年兰州街市热闹场景:“其饰演的妙龄少女耶律含嫣,身段优美,舞姿妖娆,引得众人连连叫好。台下观众为了看得真切,一会儿挤向东面,一会儿拥往西面,戏场几至失控。会首怕挤倒墙,闹出人命,急忙停止演出。由于当时的街道狭窄,正月里南关商家、市民集中在寺里,闹社火,跳火堆,是一年最红火的时候。”

邓明还讲述了关于广福寺的一段有趣故事。20世纪二三十年代,广福寺里有一位住持田广仁,人称田和尚。田和尚三绺胡子,富态,儒雅,常穿一袭墨色长领僧袍,分外素静,为人随和,爱与邻居拉家常。他喜好武术,善舞长柄大刀。1932年,陕军换防,两个火头军强拿香积厨的果木案板,田和尚不许。火头军欺他年老,还要动粗。田和尚将头左右一摆,将二人撞翻,火头军看见风头不利,只好落荒而逃。

“兰州没有拳,撕炮拳当先。”这是老兰州人形容兰州武术的一句打趣的话,但从中也不难看出撕炮拳在兰州当地所拥有的影响力。据说,田和尚当时就是兰州出名的拳师之一,一身功夫就是源自撕炮拳,得自兰州北园的龙四爷相传,后又将其传给了兰州著名老拳师刘玉轩。田和尚摆弄的一手长柄大刀自称是“定宋刀”,据说是赵匡胤传下来的。

抗战初期,寺内大殿由原甘肃省科学教育馆租赁为仓库,考古学家夏鼐将西北考察团所发掘的文物,暂存这里。1945年驻入宪兵通信连,令搬出文物,将大殿改为无线电收发处。中华人民共和国成立后,花纱布公司入驻,后来又成为原兰州市商业局驻地。其间,拆除寺院山门及一座大殿、若干配殿,修建简易楼,剩余另一座大殿、后殿,配殿成为大杂院。

1984年8月,广福寺被兰州市人民政府列为市级文物保护单位。

古寺“无主” 陷生存困境

据了解,在修缮前的很多年里,广福寺几乎从未进行过维护和修缮,居民长期居住使用,破坏情况严重。修缮前,广福寺地块产权属于原兰州市百货公司,曾分给公司职工居住,后公司职工大多搬出,空出的文物建筑由原住户出租给来兰打工人员,整体处于无单位无物业管理状况。除现有的两座主要大殿还幸存,当年的戏楼和四座侧殿都被拆除。

当时,寺院的瓦件损坏率已经达到八成,因广福寺院内地坪低于周边,院内又无排水设施,雨季时积水严重,曾经出现墙体坍塌事故,院落无消防通道,火灾隐患极大,文物遗存本体病害极度严重,已成为危险建筑。

为此,城关区文体局曾多次以劝说和下发通知的方式让院内住户搬离。为了防止危险发生,城关区文体局开始对广福寺长期进行安全监督工作,并对院内居民反复进行安全知识宣传。2016年年初,曾提议将广福寺进行易地保护。

抢救性修缮 古刹焕发生机

2018年,白银路街道网格员在日常巡查时发现,庆阳路221号广福寺内居民院落地基发生下陷,墙体出现倾斜裂缝,存在较大安全隐患。经城关区文体局委托兰州河陇文化遗产规划设计有限公司鉴定,结论为:5座文物建筑状况极差,为Ⅳ类建筑,文物本体存在极大结构安全隐患;广福寺内新建建筑稳定性极差,建筑存在极大结构安全隐患,属危房。

针对此情况,城关区人民政府依据《中华人民共和国突发事件应对法》《城市危险房屋管理规定》等有关法律法规规定,对广福寺内全体住户进行了疏散,并以货币安置和异地期房安置两种方式对全体30户居民进行了应急避险安置。至此,广福寺在多方努力下获得了一线生机。

同年,广福寺修缮工程正式启动。在相关专家的悉心指导下,施工人员严格遵守“不改变文物原状”的原则,尽可能真实完整地保存建筑的历史原貌、建筑特色和文物建筑的赋存环境。在维修过程中,不再像多年前一味地追求修缮见新,而是更加科学慎重地以本建筑现有的传统做法为主要修缮措施,尽可能地使用原有的建筑材料,完整保存了原有的建筑构件。

从2022年年底开始,经甘肃省文物局批准,广福寺开始了为期一年的油饰彩画及内部装修,这次的彩画工程本着修旧如旧的文物保护原则,都是在原有彩画的基础上拓印打底绘制,且保留了部分原有彩画,让整座古刹在焕发生机的同时尽可能保存了岁月的古朴与沧桑。

兰州日报社全媒体首席记者 李超 文/图

修旧如旧 精心呵护城市记忆

工匠小心翼翼、细致入微地进行彩绘修复

“文物不只是旅游资源,更是文化的承载,我们必须全力守护。”对广福寺文物本体及彩绘的整体保护修缮历时6年多的时间,城关区文化体育和旅游局党组书记、局长冯兰印用一句话,说明了是什么力量支撑该项目得以圆满完成。近日,记者走访了相关部门和参与修缮项目的专家,深入了解这场强强联手挽救珍贵古建背后的故事。

保护古建 启动修缮工程

2009年3月,市文物部门组成的古建筑文物安全调查小组对兰州广福寺进行了检查,发现这座深藏在闹市的金城名寺到处堆满杂物,墙上的电线横七竖八,居民用小煤炉做饭、取暖,明火和易燃生活用品随处可见。特别是通往广福寺只有一条狭窄小道,且用水不方便,也没有消防通道,如果发生火灾,后果不堪设想。同时,诸多难以解决的问题让保护工作举步维艰。

广福寺是兰州市现存为数不多的明代建筑之一,修缮前仅存5座文物建筑:中殿、东配殿、后殿、西厢房、东厢房。同时,院落格局增建改动较大,因城市建设抬高周边地坪,院落地面标高低于周边地面约1.8米,院内无排水沟、排水口,仅一处渗水井,排水效果较差,严重威胁广福寺文物建筑安全。

2017年11月13日至17日,兰州市城关区文化与体育局委托兰州河陇文化遗产规划设计有限公司,对摇摇欲坠的广福寺其文物本体病害、安全隐患进行了现场详细勘察、测绘,并在此基础上开始编制修缮工程勘察设计方案。

其间,何双全、娄方、孟祥武等省内知名专家应邀对工程的设计和实施进行了全程把关,力求确保修缮工程严把工艺关,坚持按照原工艺、原材料、原做法,尽量利用原构件最大限度保持和恢复古建筑的历史风貌。

科学修缮 完整保存原有建筑构件

经过细致评估后发现,广福寺各建筑因长期有住户居住,对建筑改造较多,使建筑在形式、材料、功能等方面均发生变化,真实性差;建筑仅剩正宁路北侧两高楼间一窄小入口,山面墙体与梁架虽然破损严重,但建筑形制依然清晰可辨;院内红砖构筑物错乱,局部紧贴古建筑;现存后殿、中殿、西厢房、东厢房、配殿屋面均破损严重……

兰州市博物馆副研究馆员、广福寺修缮方案专家组成员娄方告诉记者:“现场测量测绘、进行病害调查、开展建筑结构评估、收集原样老照片……修缮工程正式实施前,我们也协同施工设计单位进行了慎重、严谨、周密的准备,严格遵守科学的总体修缮设计思路。所有人尽心尽力,就是为了能让兰州广福寺真正重获生机。”

2018年,广福寺修缮工程正式启动,在维修过程中,不再像多年前一味地追求修缮见新,而是更加科学慎重地以本建筑现有的传统做法为主要修缮措施,尽可能使用原有的建筑材料,完整保存原有的建筑构件。

“修缮期间,我几乎每周都要去,及时解决现场问题才能确保工程实施达到预期的要求。”可能是由于当时广福寺的状况实在堪忧,专家的智慧对于此次修缮也是格外重要,而娄方对现场的每一步进展更是格外地牵肠挂肚。

彰显古城兰州别具特色文化底蕴

“广福寺地理位置特殊、建筑风格独特、保存彩绘完整,具有很高的文物价值。”甘肃省文物局二级调研员、省地方史志专家库成员史勇告诉记者:“匠师借鉴官式建筑艺术,将地方特色完美地融合于建筑构造、砖雕、内外檐装修、彩画绘制等方面,其建筑整体彩画艺术风格和谐统一而又富有变化与传承。此外,其油饰彩绘制作工艺因历史时期的不同而不同,反映了不同历史时期的匠人工艺和颜料的更替变化,因此也是研究甘肃地方明式彩画的重要资料。”

“兰州广福寺就是佛教文化在中国形成和演化的历史见证。”修缮工程勘察设计方案中也对其文化历史价值进行了明确认定。

“广福寺是兰州地区佛教发展史的一个缩影。”娄方表示:“建筑的平面布局手法和营建构思多样,建筑结构精巧新颖,在一定程度上彰显了古城兰州别具特色的文化底蕴。现存建筑代表了古时兰州地区的建筑风格和细节变化,为社会学、建筑学等各学科提供了不可多得的研究范本。”

“有效保护广福寺和相关环境并合理利用其优势,对弘扬兰州的历史文化具有特别重要的意义,对于满足群众日益增长的文化生活需要也具有潜在价值。”他说:“此外,对古建筑的保护也有利于促进社会主义精神文明建设,提升兰州历史文化品位,增进民众对当地历史文化的认识。”

建筑工艺和彩绘技艺堪称金城双绝

娄方说:“广福寺的建筑应用了十分少见的‘减柱’工艺,虽然在亭式建筑中比较多见,但在我市现存的殿式古建筑中却几乎是绝无仅有的。而且,其保存下来的诸多彩绘也十分珍贵,完整保留了明代彩绘的技艺和特点,目前在我市范围内也仅在位于五泉山古建筑群的庄严寺可以看到。”

非常值得一提的是,广福寺大殿前后两端出抱厦,东侧相连朵殿一座,为清代遗存,这也是在兰州现存众多古建筑中仅有的。

记者了解到,此次广福寺修缮工程中,对中殿、配殿、东厢房、西厢房、后殿五座文物建筑进行了全面防护加固和现状修整,并对现有院落进行了规划整治。工程包括建筑整体抬升、院落抬升并铺装、重新砌筑围墙、东侧设消防通道、对建筑进行揭修屋顶、拆砌墙体、重做建筑地面及台明、加固并修配大木构件、补配木装修等。

同时,整体修缮施工严格遵守了“最小干预”“可再处理”以及保护文物及其历史环境真实性及完整性的原则,保护修缮措施尽量减少了对完整、稳定构件的人为干预,对补配构件采用原材料、原工艺,按照原形制补配,极大地保护了现存实物原状与历史信息。

科技助力 取得理想修缮效果

“广福寺建筑彩画分为明代彩画、仿明代彩画和甘肃地方清式彩画,其彩画艺术风格多样,色彩丰富,但却遭受了大面积污染,彩画起翘严重,局部纹饰已不能辨识。”承担此次彩绘修复的是甘肃安海之弋园林古建工程有限公司,其负责人王锐刚回忆道:“还有木构件彩画裂隙、颜料层剥落、颜料粉化、积尘、结垢、水渍、油烟污染等病害,露出大面积白色石膏单披灰地仗,使得原有彩画清理加固修缮难度特别大。”

“在保留的前提下,还要做整体的除尘、去污处理,局部空鼓、剥离的彩画层和地仗层要采取针对性的回贴加固保护措施,以科学的方法和适当的技术手段妥善修复和保护这些珍贵的文物。”他告诉记者:“我们多次邀请行业专家到施工现场进行指导论证,经施工团队多次反复试验,最终采用了木基层裂缝处理、石膏裂隙填塞、地仗层软化回贴加固等国内一流的技术进行修复,取得了理想的修缮加固效果,得到了社会和行业高度认可。”就这样,从2022年10月19日开始,广福寺开始了为期半年多的木结构油饰彩画修缮工程。这次的彩画工程本着修旧如旧的文物保护原则,都是在原有彩画的基础上拓印打底绘制,且保留了部分原有彩画,让整座古刹在焕发生机的同时尽可能呈现出岁月的古朴与沧桑。

古寺复杂的病害也十分考验工匠师傅们的功力,施工公司几乎派上了所有拥有顶尖修缮工艺的“老手”。2023年5月15日,始建于明永乐十四年(1416年)的广福寺终于彻底摆脱了岁月侵蚀的枷锁,重新焕发出勃勃生机。

古寺获新生有望变身城关区博物馆

“古建筑是一种文化的载体,因此通过古建筑,可理解丰富的文化内涵。”邓明感慨地说:“就如同广福寺,在一定意义上便是兰州‘历史记忆的符号’,因为,它见证了古老金城六百余年历史的沧桑变化,一旦破坏,就再难以恢复和接续。而且,古建不管如何破旧,其内在的文化内涵与历史痕迹也是无法被替代的。”

他说:“因此,将广福寺的文化价值、历史印记进行完整地传承与表达,便是此次整体修缮的真正意义。而且,希望未来经过精心设计,能够让这座古寺不仅仅只是展示其外在的美学特征,而是能够透过砖墙呈现出其内在的文化魅力。”

由此可见,重获新生的广福寺下一步如何保护利用,已成为了专家们的关注焦点。对此,冯兰印告诉记者:“2024年,我们计划在广福寺原址建设兰州市城关区博物馆,完成相关报批手续,开展原有建筑的维修工作以及博物馆配套设施建设,完成博物馆管理、维护、运营人才招聘,加强与政府部门的合作,整合现有资源,为今后良好的运营打下基础。可以说,做好下一步广福寺的保护利用,也是保护以民俗文化为主的文化遗产,必将更好地传承中华文明,传播科学文化知识,丰富人民群众的文化生活。”

兰州日报社全媒体首席记者 李超 文/图

赓续文脉 助推古寺活化利用

陆杰仁

邓明

娄方

史勇

古建筑的保护利用,一方面要保存其原有的历史文化风貌,另一方面也要顺应时代发展潮流。因此,对于修缮完毕并通过验收的广福寺古建筑群来说,如何让下一步的保护利用更好地与兰州城市建设发展并驾齐驱成为亟待解决的问题。为此,记者采访了文物保护、史志研究等相关方面的专家,探寻助力这座金城古刹再焕新姿的良策。

已具备开放条件 建议进一步申报提升文物级别

——访省文物局高级工程师、专家委委员陆杰仁

广福寺是兰州市区保存稀有的明代古建筑群。由于历史的原因,虽然位于闹市区,但成了十多户居民居住的大杂院,十分可惜。

此次保护修缮不仅妥善安置了原有的住户,更清除了严重的文物建筑火灾隐患,保障了该处文物的安全。同时,通过修缮使该处古建筑群的院落格局得到了恢复,使人们能够看到规则对称的古代寺院建筑布局,对普及和研究中国西部地区古建筑知识提供了较好的案例。特别值得一提的是,此次修缮完整保留了古建筑木构架,延续了这一处珍贵古建筑的生命,对于研究和佐证兰州城市建设史、建筑演变史和宗教交流发展史有重要的作用。

其间,通过对建筑彩画的清洗、回贴、补绘等措施,使我们看到了生动活泼、气象非凡的明代彩画,直观领略到古人充满浪漫气息的绘画艺术和精湛的工艺技巧。

历史文化是城市的灵魂。通过保护修缮,留住了城市的文脉、留住了城市的记忆、留住了城市的乡愁,也留住了城市的骄傲,看到它,使我们油然而生乡土自豪感,激发我们奋发向上的内生动力。而且,未来还可为到兰州的中外游客提供一处具有深厚文化底蕴的游览参观点,使游客直观感受到兰州悠久的历史文化和珍贵的文物瑰宝,从一个局部说明泱泱中华文明的灿烂辉煌。

令人惊喜的是,在保护修缮工程中,发现了明代永乐、嘉靖、万历,清代乾隆等年代营建、重建、修缮的墨书题记,毫无疑义地证明了该处古建筑的建设和重建年代,为今天研究确定其价值发现了确凿的证据。同时,保护修缮工程还完整保留了建筑珍贵的木雕装饰,补配了糟朽、虫蛀等构件,较好延续了建筑所承载的历史信息。此外,修缮中还原汁原味保留了珍贵的明代彩画,对新构件按照原彩画纹样进行补绘,彩画的修缮补绘使用了中国传统的矿物颜料和光油等植物材料,保证了油饰彩画的稳定性和耐久性。

目前,广福寺已经具备了向观众展示开放的条件,应尽快完善配套设施向观众开放。我觉得,展示开放应按照《文物建筑开放导则》要求,根据建筑的所处位置、空间布局和结构特点,在保障文物建筑安全的前提下,作为公共建筑向观众开放参观。

一是可开辟为博物馆供观众参观,博物馆类型可为综合类或者专题类均可,但所展出的展品一定要有特点要有高的品位,代表较高的历史文化价值或者艺术水平;二是可开辟为艺术馆使用,展出某一位大师级艺术家的作品,以提高城市的文化艺术品位,像深圳的“关山月美术馆”等。

从目前该建筑群所处的环境来看,建议在庆阳路打开参观通道和入口,完善游客服务中心、厕所等参观配套设施,实施古建筑消防、安防工程。

最后建议,结合目前开始的全国第四次文物普查,进一步申报提升该古建筑群的文物级别,使这一处珍贵遗产得到更加有效更为规范的保护。

打造专而精的文博场馆

——访甘肃省政府文史馆馆员、史志专家邓明

甘肃有着历史悠久、丰富灿烂的文化,而各地的古建筑艺术更是东方艺术的代表,形成了本土古典建筑体系。和其他物质文化遗存一样,广福寺也是兰州城发展遗留下来的实物,甚至可以从研究中看出同一时期其他学科的发展情况和当时所达到的水平。

广福寺位于庆阳路221号,始建于明永乐十四年(1416年),俗称高碑寺,因有一高大丰碑而得名。亦称高壁寺,因墙壁高耸而得名。它是兰州城区唯一一座明代永乐时期的佛寺。

对于本土建筑史的研究来说,广福寺更是直接的实物例证。因为这座古刹也是在当时的历史条件下产生的,所反映的是当时社会生产、生活方式及科学技术水平、工艺技巧、艺术风格、风俗习惯等。因此,研究兰州建筑史,广福寺是一个极好的例证。

如今,随着城市的发展,兰州人的物质生活水平在不断提高,人们对文化的需求更为迫切。在新的历史时期,如广福寺这样有丰厚历史文化艺术价值的古建筑,便可担当起当代百姓文化休闲场所这样一个新的历史使命。这样一座保护完好且具有独特代表性的建筑,便可以形象地扮演一个非常重要的角色。

对于兰州的文化旅游发展来说,保护完好的古建筑资源本身就拥有良好的人气,甚至可以吸引越来越多的国内外游客前来参观游览,为促进兰州旅游事业的发展创造良好条件,进而带动服务行业等相关行业的迅速发展。由此可见,未来的广福寺不仅可以成为市民的文化休闲场所,更可以成为我市发展旅游事业的重要物质基础。

目前,广福寺北部已建起大楼,不可能开通道路。南部临正宁路,但有一座简易楼阻挡。建议拆去简易楼,建起山门,便于游客参观,利于消防车进入。广福寺虽小,但历史悠久,可利用殿宇不定期举办展览,展示省市博物馆未曾展示的内容,追求小而精。例如,广福寺曾为清代茶务局及茶商、晋商、陕商供养的场所,因此,展示兰州茶商行茶大西北的历史,应该也是一个不错的选择。

文化解读要深入浅出才能更接地气

——访兰州市博物馆副研究馆员娄方

广福寺的建筑特点十分鲜明、独特,为了充分利用建筑空间采用了“减柱”的做法,整个大殿里没有多出一根柱子,这样在空间使用方面更加完整。由此可见,当年的建筑师也是充分利用了东方建筑力学的智慧,很是令人敬佩。

“减柱”这种做法在辽、宋时期就已经出现了,比如山西的华严寺,五台山佛光寺的文殊殿等等,都有使用。明清时期,这种技艺在我省也多有使用,尤其是体量不大的戏楼、亭台比较常见,但在体量普遍比较大的殿式建筑里很少看到,因为体量越大减柱后的受力关系就越难解决,十分考验修建者的专业水平。目前所知,在兰州现存殿式古建筑中大概也是独一份。

广福寺的彩画也十分有价值,既完整保留了明代彩画的特点,又融合了兰州本土建筑彩画特色,代表了地方特色与时代特色的传承与交融,与人们熟悉的官式彩画走了不同的传承之路,非常珍贵。在此次修缮中,广福寺的整体地面还抬高了1.47米,又增加了专业的排水设施,完全解决了下雨积水的问题。

每个人对于古建筑的欣赏角度不同,有的喜欢看建筑,有的喜欢看彩画,还有的喜欢听故事。广福寺经过修缮后,在这些方面的呈现都兼而有之,十分难得,只是缺乏进一步的整理和挖掘。但是,要想让其得到社会的广泛关注,还是需要下大力气进行深入浅出的解读,特别是要在宣传方面多想办法多下功夫,这样才能让大众从中找到自己欣赏的点,也让这座600多年的古建筑在未来可以更接地气。

为世人揭示古建筑真正的价值,一定是很讲究方式方法的,在这方面,敦煌莫高窟是做得最成功的。展示古建筑真正的价值,绝不是把研究得到的成果资料摆在那里就行了,绝大多数人是看不懂也提不起兴趣的。很多地方在古建筑保护利用方面,都存在宣传方法单一,展示内容过于专业,对外推广力度不够的情况。如果人们不能欣赏,又何谈对其文化价值的理解、感悟和喜爱。

打好活化利用与周边夜市互联互通的“组合拳”

——访甘肃省文物局二级调研员、省地方史志专家库成员史勇

如果能够依托广福寺古建筑环境,以博物馆的形式做好活化利用工作,与兰州历史文化名城的定位相吻合,应该是兰州市及城关区贯彻落实“三抓三促”和强省会行动的重要文化举措和民心工程之一。同时,此举也必将为城关区乃至兰州市增添一处独具特色的历史文化展示弘扬场所和优质的公共文化服务场馆,在省内树立一个闹市区古建筑活化利用的典型。

中华人民共和国成立后相当长一个时期,依托古建筑设立博物馆,是我国博物馆建设发展领域的一个显著特征。近年来,从城市到乡村,“将博物馆建在古建筑里”成为文物活化利用的主流之一。实际上,城关区范围内依托历史建筑等文物保护单位设立的再生型博物馆亦为数不少,如依托白衣寺遗址及白衣寺塔设立的兰州市博物馆、依托八路军驻甘办事处旧址设立的兰州“八办”纪念馆、依托白塔山古建筑群设立的甘工委纪念馆等。

特别值得一提的是,广福寺地处兰州著名“网红”打卡地——兰州正宁路夜市黄金地段,可以说所处位置“自带流量”。这也是很好的宣传推介亮点之一。将来,在确保观众和古建筑安全的前提下,结合正宁路及周边夜市经济推行夜游广福寺活动,打好活化利用与周边夜市互联互通的“组合拳”,这也将成为提升城关区知名度和文化影响力的重要举措之一,有助于经济和社会效益双丰收。

与此同时,也应该认识到,修缮后的广福寺,作为目前兰州市内为数不多的明代建筑遗产,自身固然有不少亮点和看点,但还需要解决文物藏品不足和陈列展览形式的问题。考虑到广福寺实际建筑面积和有效陈展面积相对较小,建议未来结合自身定位着力打造“小而精”的接地气的专题陈列展览。

最后,关于广福寺本身的学术研究与文化弘扬应抓紧跟上。建议整理出版广福寺保护修缮工程报告,结合未来规划将广福寺与城关区其他标志性文化景观有机串联,打造城关版“City Walk”文化旅游品牌,因地制宜开发相关文创产品。

兰州日报社全媒体首席记者 李超 文/图