陇上千百年兴起两大盐业"巨头" 这里成秦人战略资源

独家抢先看

原标题:【奔流文化·寻陇】煮土为盐,杜甫感叹过这里的盐业盛景

探寻陇原盐井文化①

在甘肃,以礼县盐官和漳县盐川为代表的盐井文化,一部分是与食盐相关的生产场地、工具器物、生活场所、运输道路和建筑遗迹等有形文化遗产;一部分是在食盐生产、运输、交换和盐政管理过程中形成的口头传说、社会风俗、礼仪节庆、经验技能、传统工艺等非物质文化遗产,其中蕴含着丰富的人文历史信息。

礼县盐官镇古称卤城,位于陇南市礼县东部,是礼县、西和通往天水方向的东大门,有着十分重要的地理地位。早在先秦时期,地处西垂的秦祖先在与周的交流中,吸收了先进的生产经验,陶器、青铜器的制作工艺有了发展,具备了熬制加工井盐的能力。历经沧海桑田,这里依然保存着独特的制作工艺。

定西市漳县盐井镇因盐业的兴盛而名声远扬,故又称盐川。漳县因盐而立,先有漳盐,后有漳县。漳县手工制盐始于商周,战国已成规模,秦在盐井镇设盐川寨,此为漳县建置之始。漳县因盐而兴,东汉章帝元年初置“障县”,治所设在盐井镇;漳县因盐而盛,元明之时,漳盐远销陕、川、甘等地,清代仍销及天水、陇南、甘南等地。千百年来漳县商贾云集,百业兴旺,为当时西北最大的井盐场之一。

礼县和漳县的井盐制作技艺于2006年、2017年分别被列入甘肃省非物质文化遗产名录。

(1)

地处礼县东南部的盐官镇,是《三国演义》中诸葛亮与司马懿斗智——“卤城割麦”的故事发生地。

走在盐官镇的盐井古街,长长的街道用青石板铺成,两侧的民居古色古香,风格独特。以盐井祠为核心,钟楼寺为节点,秦汉风格的建筑颇有特色。

要了解盐官井盐制作技艺的奥秘,需要到镇旧城南门外的“盐神祠”。

盐神祠占地660平方米,由前、中、后三院组成,前院为汉龙阁,中院为古盐井所在地,后院为盐圣母殿。前院保留着一眼古盐井,后院的殿阁供奉着一尊“盐圣母”的神像,每年农历四月十二,盐官周围都会有上万人为她过庙会。

前院的古盐井,深达15米。听工作人员讲,盐井下有两根水眼,一眼甜水,一眼为咸水。旁边堆的大堆水泥状的盐土,则是过滤盐巴留下来的。

杜甫西行入川时,曾经过这里,作过《盐井》一诗:“卤中草木白,青者官盐烟。官作既有程,煮盐烟在川。汲井岁榾榾,出车日连连……”

诗圣远远看到这里加工盐业时黑色烟柱直入云霄,满川都是青烟缭绕的情景,描写了“盐井”生产之规模,而“卤中草木白”的情景,则说明过去这里曾是一片白茫茫的盐碱沼泽地,盐泉里的水满得到处流走,牛马的肥壮与当地的牧草多盐大有关系。

“盐神庙”是当地人心中最神圣的地方。

“盐神庙”的工作人员从盐井里打上来一桶盐水,用帚将盐水洒在土堆上,即刻土堆上面落了一层层厚厚的“白霜”,这就是“盐土”,过去的盐要经过用铁锅“熬土”沉淀晾晒再细加工才成为真正的“盐”,这就是“煮土为盐”。

(2)

盐官井盐制作工艺与《天工开物》中深钻汲制井盐的记载不尽相同,《中国盐业述要》这样介绍盐官制井盐的方法:

“先将盐水汲出洒于粘土上,干后再洒以盐水,如此者数次,再将此粘土塑为甑形,置于特制之木架上,复将盐水倾各甑中,使其徐徐渗出,后将渗出之水,收集而熬煮之,即成盐。”

“煮土为盐”的具体过程可以分解为四个步骤:

一是拌土。将已淋漏过的成为黑色软泥状的滤盐土堆放在盐土台边角,稍加晾晒,用镢头挖开劈成小块,铺撒开晒干,用刨子打碎,用铣翻酥,用耙子耙平,反复多次,直至生土变细,成为重新可用的滤盐土。

二是浇灌盐水。用大小马勺把从盐井里汲取的盐水向滤盐土均匀泼洒,待晒干后反复泼洒,七八天后,生土吸附大量盐分,成为“熟土”,搬回盐房存放,以备淋用。

三是滤盐。将熟土用竹篓装成鸟窝状,然后将装好的“篓子”整齐地排放在槽板上。篓子多少不等,一锅盐大体需要三四十个,再把井盐盐水缓慢地添加在篓子中,待其慢慢渗出,槽板下置步桶盛接滤下的盐水。

四是熬盐。把淋滤出来的盐水添满一锅,用木柴煅烧,先用大火,将水煮沸,再改成小火,慢慢蒸发,再添加盐水,又改大火。如此反复,待锅中起泡,加进玉米面约一两,锅中水分蒸发成泥沙状,继而盐分析出,用粗瓷碗捞盛放入桶中储存。

这种选用当地岩土经过反复淋浇卤水,以提高卤水的盐分,降低制盐成本,在井盐制作过程中以土为媒介来节减成本的方法,除盐官之外绝无仅有。

(3)

盐官的井盐制作历史悠久。据史料记载,生活在西汉水流域的先民早在周代就发现这里水中含盐,并开始井盐生产。

而在秦时,盐官所在西汉水是早期秦文化的发祥地。在此广开卤池,马饮卤水是秦人先祖非子牧马成名不可或缺的因素。

盐官地处西和水与西汉水交汇之地,地势平坦开阔,宜农宜牧,形成水草丰美的河谷盆地,特别是盐官一带水中含有大型牲畜健康成长必须的盐分,是非常理想的繁畜之地。

秦人的“独特本领”也与这里的资源优势得到绝佳配置,那些经过悉心驯养的精良马匹成为秦人在战场上杀敌制胜的“秘密武器”。同时,这里的井盐也是秦人始终苦心经营的重要战略资源。

到了汉元狩四年(前119年)置盐铁官时,因此地有盐井故设盐官管盐,历代相承,营煮不辍,久而久之,“盐官”官名易为地名并沿用至今。

据史料记载,宋代,盐官的盐业已成相当规模,每年达70余万斤。

元初,据现存的当年一些大户(石氏等)的家族家谱记载,盐官和店子川变为牧马草场。盐业的开发成了马饮卤水。

明代,《明史·食货志》记载:“陕西灵州(今宁夏灵武县)有大小盐池,又有漳县盐井、西和盐井,洪武时,岁办盐西和十三万一千五百斤。

清光绪年间,当地有盐民250户,盐年产销量23万斤。民国时期到新中国成立初期年产井盐13.5万斤,最多时达40万斤。

到了1952年,盐官还有盐户256口,全年产销盐80多万斤。

二十世纪七八十年代后,随着盐官盐业制作成本提高,价格低廉的河西雅盐逐步取代盐官产盐,历时两千多年的盐官盐业逐步走向衰落。

但盐官井盐的制作工艺,至今仍旧完好保存着古代手工制作的基本原貌,由此可从中品味到盐井文化的最初始形态。

文丨奔流新闻记者 刘小雷

(奔流新闻)

相关新闻:【奔流文化·寻陇】盐井非井,一口“宝瓶”隐藏的秘密

探寻陇原盐井文化②

【1】

盐官镇盐神祠的这尊“盐圣母”的神像慈祥端正,身披彩绸红带,感觉让人亲近,当地人便称呼她为“盐婆婆”了。

传说在古时候,盐婆婆去漳县找盐爷爷相会,盐爷爷就把盐婆婆留在当地,不让她回来。两人感情日益倍增,盐婆婆也不愿回家了,此后这里的盐水就渐渐干涸了。

当地百姓祭祀祈祷盐娘娘,让盐娘娘把盐婆婆叫回来,盐娘娘叫盐婆婆回卤城,盐婆婆怎么也不想回,盐娘娘无奈,只好叫来手下的神,把盐婆婆用铁索捆绑了强拉回来。

盐婆婆回到盐官后,盐水又“咕咚咕咚”冒出来了。为了百姓的生计,盐娘娘只让盐爷爷和盐婆婆一年见一次面。

在盐神庙,有这样一副对联:“天上牛郎织女七夕银河相遇;人间辖盐夫妇四月漳邑重逢。”盐娘娘自此成了专管盐神的“盐圣母”,当地百姓为她修建了“盐神庙”。

“盐婆婆”家在西汉水,而“盐爷爷”却住在数百公里之遥的漳河上游盐昌河畔。

特意去往漳县的盐井镇,就是去探望饱尝思念之苦的“盐爷爷”。

在古代却有许多文化名人对盐井有着一种难以割舍的情怀。除了“诗圣”杜甫之外,“书圣”王羲之的《十七帖》记载了他向益州刺史周抚询问“盐井、火井皆有不”。表述了一睹蜀中盐井的愿望。

令人深思的是,盐井有什么魅力吸引王羲之的目光?是盐井的深邃,还是盐井的文化味道?

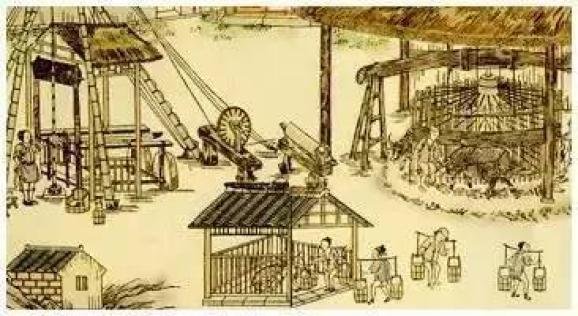

王羲之想去探访的自贡盐井采用中国传统的冲击式顿钻凿井法凿成,目前仍在生产井盐。生产区域建有碓房、大车房和灶房,主要生产设备有天车、碓架、大车、汲卤筒等,都是记载井盐历史的活标本。

那么在漳县盐井镇,它的盐井是怎样开凿的呢?它传统的生产工具、生产方式又是怎样的呢?

【2】

盐井镇政府所在地地处漳县的西南方,和漳县县城隔河相望,从山谷深处奔涌而来的盐昌河纵贯全镇。

盐井镇现在保存下来的古盐井还有两眼,一是上井,一是下井。上井就在盐井镇的盐史博物馆中,按照地方志的有关记载,它应该是秦人所开凿的,距今已经两千多年了。而另外一眼是下井,就在小镇的正街,也是先秦的一眼古井,上井出的一担盐水可熬盐15斤,下井的则只有10斤。

在盐史博物馆可以看到一座小小的碑亭,碑亭前面是一座并不起眼的水井。

石碑之上书写“宝井汲玉”,诗意地描写了它在盐井镇人心目中的位置。在暗弱的灯光下,我们揭开罩在井上的铁栅栏,向下望去,只见井壁似硅化木砌成,看起来木纹犹现,敲之铮铮若磬。从井口往下看,幽幽反光像是折射着更为久远的历史,八角形层层叠叠砌出的木质井壁下,一泓浑黄的井水犹自水波潋滟,看着让人有点目眩。

这口井目前的深度已经是27米深,难道它以前的深度不是这样的吗?在大殿只见到水桶、笊子、木匣、戳记、“水牌”等简单的物件,想想记录中自贡盐井那些巧夺天工的天车、碓架和复杂的生产工艺,两者似乎不可同日而语。

随后工作人员揭开“盐井非井”的奥秘却让人大吃一惊。这口盐井并不是古时的人们开凿出来的,实际上它是在大地之上天然的一眼盐泉。漳县古盐川的先民们在收集和食用硝盐的活动中,发现了这处露头盐泉,便从中取卤食用,逐步形成盐井,这便是漳盐开发生产的前奏。

【3】

人们先把盐泉用木板围成井,然后安装上井口,既保护了水源又顾及自身的安全。

这里正是河道边上,后来一次次的洪水不断袭击这里,层层淤积的泥沙将井台逐渐抬高。最后就已经达到了27米。木头经过盐水浸泡后,坚硬如铁,所以老井才能保存至今。

那方木头的“水牌”也大有玄机,它就是旧时官府发放的可以生产井盐的“许可证”,盐工们凭此物件就可以到盐井汲取卤水,然后在家中的作坊“煮土为盐”。

“宝井汲玉”,列为漳县的八景之一,成为漳县的标志性景观。

手工制盐首先是从盐井中取水倒入大铁锅中,然后用木柴煅烧,大火使水沸腾后改用小火使水分慢慢蒸发。待锅中起泡,水分逐渐蒸发完,盐就沉淀而出,最后用粗瓷碗舀到木圈中定型、储存。经过六个小时的熬制,50斤水就熬出了14斤半的食用盐。

“万灶青烟皆煮海,一川白浪独乘风。”这是描绘盐业生产盛景的诗句。盐川古寨“万灶青烟”的热闹景象,在创造了可观经济收入的同时铸就了人们意想不到的繁华盛世。

在新中国成立初期,还能看到以盐川古寨盐水井为中心,分布着上百家熬盐的作坊,称盐锅房,一律半敞篷式,高的矮的,各具形态。工坊内熬盐大锅大灶、提炼盐的工具以及陈列整齐的各类成品盐蔚然成观。

漳盐开发二十世纪九十年代进入黄金时期。如今现代化的制盐企业早已崛起于盐川古镇。土法手工制作的井盐渐渐淡出了人们的生活,但非遗的传承与保护,让其中蕴含的井盐文化仍然保持着生命力。

文丨奔流新闻记者 刘小雷

相关新闻:【奔流文化·寻陇】马铃声远,九条“盐马古道”的前尘往事

探寻陇原盐井文化③

【1】

这些将这座盐井村落和外界联系在一起的纽带到底有几条,里程有多长?

古人踏出了从盐井镇蜿蜒伸展五州十县、辐射四面八方的九条“盐马古道”。东西两条:往秦州、长安方向的孙家峡、石墙沟古道;西南四条:往兰州、岷州、洮州、阶州、四川方向的木寨岭、东扎沟、分水岭、黄家山古道;走北三条:往巩昌府、兰州府方向的烟波沟、裴家沟、照世坡古道。

从盐井镇所处的地理位置来看,它地处漳河沿岸,其交通四通八达,沿漳河南岸,一条古老的大道顺着漳河河谷向西延伸到漳河的另外一个古驿三岔镇,在这里有三条道路通往周边。向西北沿烟波沟而去。穿沟过峡,在缭绕的烟波云雾中到渭源、会川、临洮,直至兰州。这条商道同时沟通了洮河、黄河水系。向西穿越东扎沟就与如今的迭部县相接,漳县的盐商就进入了甘南。向西南而去,经洮州、宕昌等地,古盐商就打通了下四川的古盐通道。从盐井镇向东,顺漳河而下,穿过孙家峡,古盐道就接通了渭河水系。

在诸多古盐道中最具影响的要算去往四川盐道了。漳盐顺漳河河道而上,盐商的骡马队伍就到了现在漳县大草滩乡的酒店村,估计行程得一天,酒店村地处海拔三千多米的木寨岭,当天翻越也就不太现实了,为了迎接第二天更艰苦的行程,盐商们得在这木寨岭山脚下养精蓄锐,准备更充足的体力。

由于盐商们常年四季都是这样的行程与习惯,这个古老的山村也就成了盐商马帮的常住之处,歇脚之后,饮上几杯水酒祛祛风寒解解乏气,人们索性将这个山村直接命名为酒店了。由于漳县盐商常年四季下四川,跑成都,如今漳县的社火秧歌剧里仍然以《下四川》最为流行。

人们将漳县的这些已经消失在历史长河中的古道命名为盐马古道,向四川贩盐的商人们到了四川后,会让大队的骡马空返吗?他们一定会捎上那里的茶叶、布匹、日用器皿和本地产的井盐一起运到迭部卓尼等地,自然是俏货,而这里的马匹、毛皮、药材到了汉地那一定是利润可观。盐马古道实际上仍是茶马古道的一部分。

在元明时期,运送漳盐的“盐道”向东直达关中平原、黄河以南、潼关以西,这是何等广阔的区域。

【2】

到了清末至民国晚期,小小的盐井镇从几百户人家发展到了1000多户,成为陇原繁荣的商埠。全盛时期常住着十三省的客商。

盐井古镇的制盐业也带动了百业的繁荣。据地方志记载,时有各种字号铺面180多家。“复盛恒”“德兴茂”“天顺东”“世盛西”“忠信公”“全兴福”“正丰泰”“世兴元”“复盛堂”,听听当时这些响当当的字号,那种繁华的气息是不是有扑面而来之感?

漳县是与它的盐业一道走进历史的。先秦时期,在今天的盐峰山麓,漳水之滨,人们就已开始了汲水煮盐,“盐川”之名传遍陇上。

公元前648年,秦穆公先后灭掉西戎20多国,势力扩展到甘肃中部的洮河流域,被后世称为春秋五霸之一。就在这一过程中,漳县一带被秦国占领,在发现了当地盐井生产上等食盐后,为保证秦国权力机构及军队用盐,便在盐井镇设立县一级军事建制的“盐川寨”;西汉时,昭帝刘弗陵曾于公元前83年主持召开了著名的盐铁会议,会上御史大夫桑弘羊以甘肃盐铁官营的成效为论据,发表了著名的《盐铁论》,提出了“盐铁之利,所以佐百姓之争,足军旅之费,务蓄积以备乏绝,所给甚众,有益于国”的理论,他的这一理论和治盐方略,两千年来对中国历史产生了深远的影响。

东汉时,章帝建初元年(公元76年)在盐川正式设置障县(漳县汉时的古称),并在全国28个郡设专职盐官,障县盐产归陇西郡盐官管理。可见,漳县是跟随这方土地的盐业走进历史的。

从新石器时代至今,已经历了至少4000多个春夏秋冬。在这漫长的岁月中,人们从盐井中汲取了多少卤水,熬制了多少食盐,已无法统计出一个准确数据。但就漳县盐业源远流长、从未间断、经久不衰、持续发展而言,足可以用“取之不尽、用之不竭”来形容。

【3】

为什么盐井镇的地下有这么丰富的盐矿?

查阅到一份《甘肃省漳县盐井镇岩盐及盐卤水详细普查报告》,按照这份报告所述,早在1985年至1986年的一次地质勘探中,人们就发现盐井镇的地层中,“岩盐D级为1216.21万吨,其中钻孔控制范围内宜于边采边探储量715.6万吨;芒硝D级储量715.6万吨;卤水存储量120万至144万立方米。”

而这些数据并不完整,以上的矿藏量仅仅是在矿区中心0.96平方公里地方的勘探结果,事实上,岩盐及卤水储量沿矿区中心四面延伸,在离盐井镇矿区中心东南2.5公里的小井沟(原小井遗址,在学田坪、豆家坪之间西南1公里,元墓群东南斜对面)、东南10公里李家沟门村东岳庙后、东北4公里陈家磨村的盐水屲,都有天然的盐水泉(当地人称盐碱泉)。

几年前,曾去过青海的一些盐湖,临近湖边,一片偌大的雪白瞬间蹦入视野。站在山麓极目远眺,浩瀚的盐湖变成了天边一条淡蓝色的飘带,在薄絮般的雾霭深处若隐若现地蜿蜒伸展,这一刻,大自然为我们生动呈现了其高阶跃变的曼妙身姿。

而在我们的脚下,让时光无限悠远地过去回溯,直到远在2亿8000万年以前的白垩纪时代,在漳县一带就曾存在一个数百平方公里的烟波浩渺的内陆咸水湖,在漫长的地质演变中湖面最终像梦一样蒸发了,只有它的象征物,大范围大面积的岩盐矿藏保留了下来,被埋入地层中。

盐井古镇的岩盐矿藏属内陆湖相沉积,探明有开采价值的就有10多层。而为什么在这里会有盐泉随随便便出露?这是因为地质作用沿漳河河床将地壳和盐矿折断,致使盐井镇一带地壳翘起,埋层较浅,使岩盐表层的卤水顺地质裂缝渗出,出现了较大的露头盐泉。

于是便有了古代先民和盐泉的那一次无意的邂逅。

文·图丨奔流新闻记者 刘小雷