嘉峪关两翼长城"修缮记":各方大佬把关 精心保护素颜

独家抢先看

原标题:从三份档案

看嘉峪关两翼长城的修缮

●胡杨

一、档案中关于嘉峪关的修缮始末

图① 奏为查看嘉峪关边墙情形折

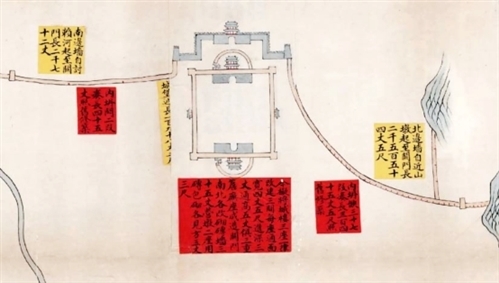

图② 改建嘉峪关关门图

图③ 嘉峪边墙图

乾隆五十四年(公元1789年)闰五月十八日,工部侍郎德成会同陕甘总督勒保对嘉峪边墙、壕沟进行了初步勘察。查得关之正墙一道,南至讨赖河尽边墩止,高一丈五尺,长二千七十二丈;北至近山墩止,高一丈二尺,长二千五百五十四丈五尺;又自西闇门墩起,折而往东边墙一道,至下古城之古闇门止,高一丈二尺,长二万二千二百七十九丈二尺,均顶厚五尺,底厚一丈,排墙高三尺。

自古闇门东,分为两壕,南为鹾壕,至盐池止,长一万二千七百八十七丈五尺;北为山壕,至黑河平山墩止,长一万七千七百四十五丈,均宽二丈五尺,询之土人,约深一丈五尺。

古闇门位于今酒泉市肃州区三墩镇临水办事处(原临水乡)暗门村四组(刘家庄),临水河东岸修筑有闇门墩。从该墩台起,壕堑在酒泉市肃州区三墩镇临水办事处(原临水乡)暗门村四组(刘家庄)分为两道,一道向东北经鸳鸯池村一组(秦家庄)、肖家牛庄子草滩等地至黑河北岸,此为长城主线。另一路向东经灰泉子草滩、碱泉子草滩、黄泥堡裕固族乡下黄泥堡村界牌墩、高台县罗城乡双丰村、罗城乡常丰村等地界至黑河。

嘉峪关周边,他们看到的情形是地势浮松,难以筑墙,以挑挖深壕,以为拦阻过此。东西边墙一道坍塌,仅存十分之一二,山鹾两壕存有形迹者甚少,大半为积沙所壅,竟成平陆,行人车马在上可通。该处情形,一片浮沙,旧式墙垣概系取用客土筑成者,今坍废过多,若全行修补,即用此处沙土,每丈需银七两一钱七分二厘,共计银十五万九千七百八十余两。若再远运好土,所费更属不赀,且沙性浮松,断难经久,日下情形即将来明验。至于山鹾两壕,紧接边墙,俱系一片戈壁,现已尽为浮沙填塞。使众一律挑挖,按例核算,每丈需银七两五钱,共计银二十二万八千九百九十余两。加以登高远运,费用更为繁多。特恐旋挑旋壅,亦属徒劳无益。

郎德成和勒保认为,嘉峪关已非边境,防卫功能丧失,再修边墙、壕沟已属多余。又有乾隆二十九年(公元1764年)报修山海关长城,因其失去防卫功能而且费用过高被否决的先例,勒保、德成二人不建议大规模修缮边墙壕沟。但考虑到嘉峪关乃西北门户,为外藩朝贺来往通衢,非规模宏整,不足以壮观瞻,进而将修缮重点转向了城关关楼及紧邻城关的关墙。

七月初二日,乾隆皇帝批复“知道了!钦此”,原则同意二人得出的修缮原则与思路,并发布上谕。

由此可见,嘉峪关在新中国成立之前最后一次最大规模的修缮中,放弃了对嘉峪关两翼长城的修筑,这是一个历史的缺憾。

有学者认为,明代嘉峪关统辖区域有一个庞大的系统,可以称之为嘉峪关防线。它是明代甘肃防御体系至关重要的组成部分,嘉峪关关城只是防线的核心和指挥中枢,连接嘉峪关南、北长城,东长城,与延伸的烽燧和营堡等组成了完整的防御体系。地方志记载:“嘉峪关长城起于卯来泉之南,讫于野麻湾之东北。”嘉峪关防线西南起祁连山北麓红泉墩,南至肃南县境内卯来泉堡,西至玉门市境内骟马城以东,北至花城湖以北金塔县境内,东至肃州银达两山口堡以西,东南至肃州金佛寺堡,整个防线宽阔纵深百里多。防线上的人工长城倚凭嘉峪关境内及其周边峡谷、崇山、湖沼等天险,与地理地势紧密结合,浑然一体,构成庞大军事防线——河西锁钥。关城是防线的指挥中枢。嘉峪关防线从南、西、北三个方向卫护肃州,卫护明朝国土西端。

十五、十六世纪,嘉峪关“三面临戎,势甚孤悬”,围绕嘉峪关对峙、攻守的战争时有发生。每次战争后,明军都在防线上极易突破的地方增筑长城,安置警戒,弥补薄弱,加强防守。经过200多年加固扩建,最终形成长城依地理梯次分布、层层设防、有广阔纵深的嘉峪关长城防线。

因为依凭天险、位置冲要、建设周期长、工程体量庞大、长城形态丰富、纵深广阔、久历战争等原因,嘉峪关防线作为成建制的长城单元,成系统的防御区间,有学者认为,这是世界上冷兵器时代最重要的国家防线之一。

嘉峪关防线跨嘉峪关、肃州、金塔、玉门、肃南。明代人利用峡谷、险山、湖沼等天然屏障,嵌筑以边墙、壕沟、墩台、营堡等人工长城,构成“中外巨防”。“所”级建制辖域无出其右,是万里长城沿线辖域最大边关防线之一。

二、长城修缮全面展开

图④ 奏为估修嘉峪关城台楼座工程银数事

图⑤ 奏为查验嘉峪关工程情形

如此重要的军事防御体系,恢复它的容颜,应该是一件功在当代、利在千秋的大事,尤其是嘉峪关两翼长城的修缮,更不应该忽视。那么,嘉峪关两翼长城是什么时候修旧如初、重整雄风的呢?

我们知道,嘉峪关是明代万里长城的西端起点,是我国长城遗址中保存最完整、规模最宏大、景色最壮观的古代军事防御体系,也是嘉峪关历史文化最璀璨、最耀眼的核心部分。嘉峪关关城自明朝洪武五年(公元1372年)建成以来,六百多年的沧桑,在它的躯体上留下了累累创痕,虽然关城的主体和大部分建筑基本完好,但人为和自然的破坏仍十分严重,两翼长城因风吹日晒,洪水冲刷,墙体破损。天下雄关,历史文化的光彩渐渐暗淡。

新中国成立特别是改革开放以后,嘉峪关长城的修缮,一直为党和政府所关注。

时任嘉峪关市委书记李天昌在回忆录中写道:1983年,他从敦煌调任中共嘉峪关市委书记,上任伊始,就多次研究修缮嘉峪关城楼、维修两翼长城等问题,但限于资金和其他原因,长城维修工程一直没有落实下来。1985年6月25日,省委书记李子奇一行来嘉峪关视察工作,听取了市委关于维修嘉峪关长城的汇报,并前往关城进行了实地考察。他看到关城破损的状况和游客在城墙上留下的“远听天下雄关,近看破烂城圈,看了非常扫兴,还得自己花钱”的打油诗后,当即表示同意市上关于维修嘉峪关长城的计划,并指示嘉峪关市委、市政府“为了长久完整地保存关城,要对关城和两翼长城进行全面维修,要恢复被毁的嘉峪关城楼和关城内的建筑,要对所有木架城楼进行彩绘。”6月30日,市委召开了常委扩大会议,就修复嘉峪关长城的问题提出了初步方案。7月4日,市委在嘉峪关城楼召开了现场办公会议,边看边议,决定先安排26个修复项目,从即日起开工,争取在三至五年内全部完成。从这一天起,大规模修复嘉峪关长城的工程正式拉开了序幕。

嘉峪关长城的维修由当时的嘉峪关市文物保护旅游开发委员会(即长城维修指挥部)负责实施,遵照《文物保护法》“修旧如旧,恢复原貌”的原则以及文化部文物局有关规定、指示精神,结合嘉峪关实际,又分为维修、恢复、整治三大类。具体的工作中,自定项目先上,报批项目批准一个上一个,这主要是为了争取时间。每个项目都经过了设计、资金、材料、队伍、技术、报批等手续。经过近一年时间的准备,先后有十多个项目陆续开工。同时,经国家文物局推荐,邀请罗哲文为技术总顾问,杨烈、朱希元为古建技术顾问,西安古建园林规划设计处主任、高级工程师郑灿扬为关城维修现场技术总指挥,省文化厅王勤台、吴礽骧、赵之祥为督导,市财政局局长、总会计师刘永寿为财务顾问。

时任嘉峪关市市长孙一峰也在回忆录中介绍,当时的长城维修项目共有八大工程,可谓工程浩荡、资金甚巨。那时候,他作为主管文化工作的主要领导,嘉峪关长城的维修工作,自然而然地落在了他的肩上,他知道,这是历史赋予他的光荣和责任,来不得丝毫马虎和怠慢。在他的亲自主持下,嘉峪关长城的维修工程轰轰烈烈地展开。每一个工程,从立项、审批、设计,他都严格把关,文化人出身的他,最知道这个项目的重要性,因此,事必躬亲之外,他总是不厌其烦地一次次召开专家论证会,使嘉峪关长城的维修百分之百地锦上添花,而不是百分之一地画蛇添足,事实证明,这一点,已经做到了。

三、嘉峪关两翼长城的修缮

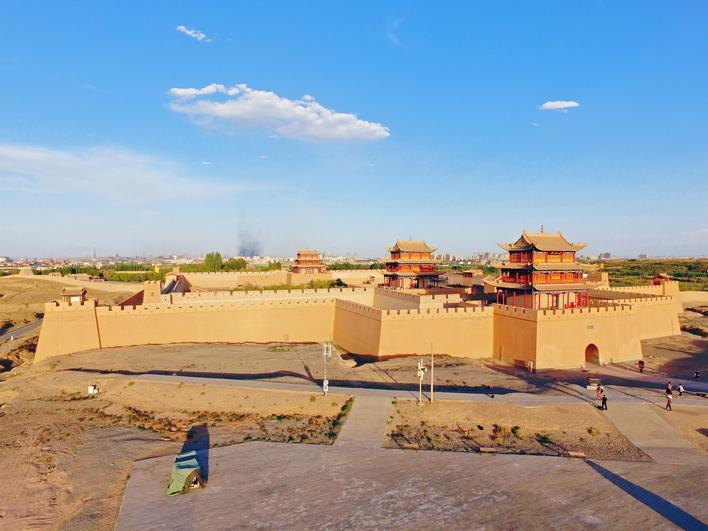

天下雄关——嘉峪关

当时,所有的工程项目中,除了嘉峪关关城墙体加固维修,两翼长城的修缮是重中之重。

两翼长城又称明墙暗壁,即肃州西长城,北抵黑山,南悬大河,全长三十华里,同关城构成坚固完整的防御体系,在历代兵战中发挥过重要作用,为世人称颂。两翼长城始筑于明嘉靖十八年(公元1539年),十九年完工,由肃州兵备道副使李端澄监筑。

两翼长城实际总长度为15259米,高6米,宇墙0.5米,垛墙1.2米,上宽1.5米,底宽5米。每二里筑一墩台,12米见方。墙身为黄土夯筑、黄土夹沙夯筑、片石夹土夯筑不等。现存遗迹比较连贯,残高2.6-4米不等,断缺3375米,风蚀严重,墙基风蚀高0.5-1米,深0.5-0.7米。两翼长城修补,使整个嘉峪关长城如虎添翼。

在嘉峪关城墙的修缮中,虽然条件简陋,但嘉峪关文物人克服重重困难,攻克了一个又一个难关,修缮后的城墙保持了“修旧如旧”的原貌,令人赞叹。

土质选择与处理:经化验,拟用关北黑山峡粘性土(70%)和羊肠子沟亚粘性土(30%)拌和,再以7∶3的比例将土与河沙合成夯筑用土。对土过筛、去石、除杂处理后,洒15%的水拌匀,一层湿土加一层干土闷三个月,去性、熟化,增强密合度。夯筑前,适量洒水、翻拌,闷7-10天,进一步熟化,方能达到不裂纹。

墙基处理:据计算,每米城墙基础的荷载为17.1吨。为防止基础下沉,设计高1米、宽1米的200#砼带型隐蔽基础,而且形成外高内低的坡度,高低差在15-20度左右,可以将整个墙身托住。调整土质配比,增加粘土量,保证密度和粘合力,减小下沉率。砼基础之上刷一道冷底子油或谷草灰加木炭末,厚度0.3厘米,形成防水层,以防潮湿。防水层以上,砌37厘米机制砖五层,做隐蔽处理。

墙面处理:清除墙面松土、修补旧墙裂缝。方法是先用草泥填充裂缝,后将碎砖块加力打进,防止干后再裂缝。将墙面铲成不规则台阶式,下浅上深,逐渐增加台阶,厚度一般为30×15厘米或30×30厘米。用热水喷洒,湿土深度5-10毫米,边夯打边洒水,以利于新旧墙体粘结。夯筑墙体以25米左右为一段,6根椽,7根架杆。椽长2.5米,直径14厘米。为保持墙体稳定,每段分6架,每架20根椽。边筑边从下部抽、上部架,流水作业,保持抽椽不掉土,打墙不震动。椽面挂水平线,层层校正,±差在25米内不超过5厘米。椽与椽的缝隙不得超过3毫米。打墙前测定四角的水平线,±差不得超过10毫米。这样才能增加墙体密度并使墙面平整。夯打时,每层上土16厘米,夯实为12厘米。用木榔头打砸两边沿,平底杵夯两遍,尖头杵打梅花础一遍。每夯筑3米停歇5-10天,使墙土沉实后再夯筑。夯墙要做到基础实,土质细,干湿匀,椽要直,夹杆端,椽质硬,线吊准,夯筑实。

垛墙处理:墙垛高1.7米,其中墙高95厘米,垛高75厘米,宽1米,厚35厘米,垛口间距42厘米,设有瞭望孔。采用长33厘米,宽14.5厘米,厚6.6厘米青砖垒砌。用水泥沙浆砌体,白灰浆勾缝,砖缝保持平直。

宇墙处理:宇墙按原来高度,用长城砖横砌九层,墙顶磨为圆弧形。用水泥沙浆砌体,白灰沙浆勾缝,砌面保持水平,砌体要直。

甬道处理:平整甬道。甬道平整后,外高(3厘米)内平,略成斜坡,以便自然排水。铺5厘米厚的200#稀释混凝土,上涂0.3厘米胶质防水油膏。道面铺长城砖,白灰沙浆勾缝。每10米对准排水槽修一排水孔,排水孔式样同罗城排水孔。

施工监督:长城帮夯尚无先例,而且新旧土层粘结在一起比较难。为确保施工质量,一是请省文化厅文物处派员现场指导夯筑工作,并负责质量检查监督。二是强化验收规划,坚持夯筑一层验收一层,合格签字后再夯筑。验收时,将10厘米见方的铁块提高1米下夯墙体,坑深浅于5毫米,密度达到95%为合格,否则为不合格,须重夯。三是长城维修指挥部设现场施工管理小组,全权负责工程质量监督,并做好施工日志。四是墙体夯筑工程全部完成后,由指挥部请技术顾问、财务顾问、法律顾问和工程技术人员共同验收。

两翼长城的修缮,使整个嘉峪关长城显得更加雄伟壮丽。弥补了历史的缺憾,把万里长城西端起点的嘉峪关带入了新的时代。

(嘉峪关日报)