弹起心爱的土琵琶,疲惫和烦恼全跑光!

独家抢先看

“双扇门大开,天官赐福送财来……摇钱树来聚宝盆,早落黄金晚落银;富贵出在勤劳门,勤劳勤俭永不贫。”下午七点半以后,姗姗来迟的夜色下,陇南文县公园,白水江水声涛涛,热闹的琵琶弹唱开演了,毋庸置疑,它在展现“中国民间文化艺术之乡”的人民昂扬向上的精神文化风貌。

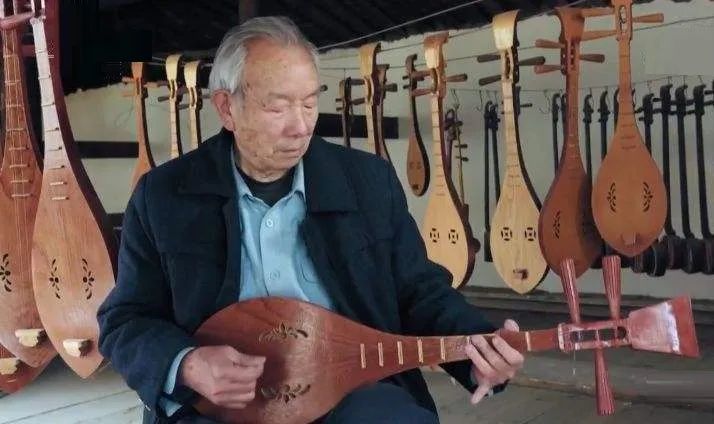

琵琶弹唱是地处甘川陕三省交汇处的文县人民宝贵的文化财富和精神食粮,不论婚丧嫁娶、逢年过节,都有固定的曲子演唱,并由口耳相传发展为有了词谱、书籍传承,成为市民群众不可或缺的文化娱乐活动。”土琵琶”是由当地人自己制作,一般采用上好的椴木等制作材料,上面安装的3根弦,其中,距离较近的两根弦同音同高称“啷弦”,另外一根弦叫“子弦”。“啷弦”与“子弦”之间为五度关系。”土琵琶”多用骨角做的拨子弹奏,也有用指甲弹奏的,看上去古朴典雅,造型独特。

土琵琶弹唱在文县各乡村广为流传,据考证已有4500多年的历史,它起源于汉代,发展于唐、宋、元时期。现在,文县土琵琶弹唱遍布全县各乡镇、各村寨,弹唱参与者上万人,并已流传到武都区、舟曲县和四川九寨沟县、青川县、平武县等地区。土琵琶弹唱是文县城乡群众,尤其是农民群众的主要娱乐活动,不论婚丧嫁娶、年关社火,还是节日喜庆,都有专门的弹唱活动和词曲。民间百姓不论春夏秋冬农闲之时,还是劳动归来的夜晚,都要弹唱一阵,从中寻求无穷的乐趣,消解疲劳烦恼。

土琵琶在弹唱表演时配以二胡、三弦、笛子、瓷碟、竹瓦、碰铃等乐器,其表演形式多样,有自弹自唱,一人弹多人唱、多人弹多人唱等形式,其唱词内容丰富,有反应男女爱情、民间苦乐、神话传说、劳动休闲以及歌颂古代人物、劝善说教、祝福庆贺等等,代表性曲目有《釆花》《皇姑出家》《福禄寿喜》《庄稼曲》《王祥卧冰》等,曲目及内容丰富,曲调非常优美,都是用当地方言演唱,具有浓厚的乡土气息,体现了一种单纯、朴实、风趣的音乐性格,是民族民间文化中独有的瑰宝。

土琵琶弹唱的音乐十分独特,小曲大多使用5 2弦6 3弦和2 6弦演奏。凡是2 6弦演奏的曲子叫“背工调”,一般用三弦加二胡伴奏。曲调悠扬婉转、千变万化。“背工调”在唱腔上也有差异,多采用小嗓(假声),音高比实际记谱要高八度,如《福禄寿喜》。一般小曲称“花调”,唱腔以民歌风格为主,其中又分高腔与平调,高腔多用于男声,平调男女均可。

女声唱腔多采用人的本嗓,如《庄稼曲》,有两种唱法,即高腔与平调,两种唱腔截然不同,而曲目、唱词完全一样。如高腔唱法的《庄稼曲》,前四小节是用本嗓唱,后几小节随音域的加宽而改用小嗓;平调则不同,自始至终均用本嗓唱,曲调起伏不大。“花调”用土琵琶演奏,配上碟子作打击乐,在曲式结构上多为单曲体,即一个曲目只有一个曲牌音乐,反复数遍,构成一个完整的曲目,其内容多为历史故事中的某一片段,如《王祥卧冰》。

土琵琶弹唱蕴藏着大量独特的音乐元素,是民族文化中独有的瑰宝,是文县人民在长期农耕生活中形成的别具特色的文化表现形式,反映了当地农民生活、生产、思维方式以及思想情感的方方面面,保留着阴平许多历史文化和大量原始农耕信息。据已采录到的曲谱分析,琵琶小曲有近百种之多,它以赋为主要表现形式,或抒情、或叙事,歌词感人,语言生动、旋律优美,上世纪六十年代四川音乐学院来文县采风时记录整理出著名的《采花》,唱红神州大地。

原创:唐伊

(陇上非遗)