曾是清代兰州元宵节金曲 这款西北民歌“非”一般

独家抢先看

原标题:太平歌:兰州民间艺术的又一瑰宝

引吭高唱太平歌的安宁人朱自清

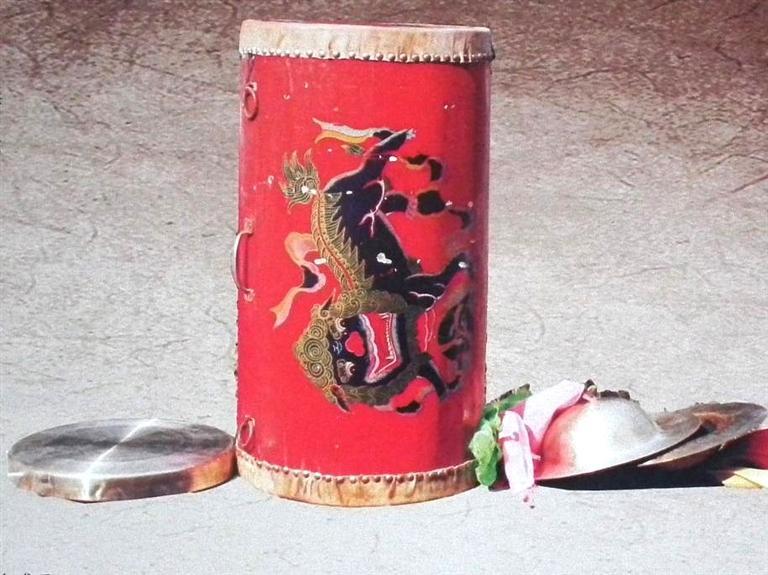

兰州太平歌伴用的鼓、锣、钹

朱自清在农家院落演唱太平歌

在黄河蜿蜒流淌的兰州,有一种独特的民间艺术——兰州太平歌,它承载着这座城市深厚的历史底蕴和浓郁的地方风情。作为甘肃省非物质文化遗产,兰州太平歌以其古朴的曲调、丰富的内容和独特的演唱形式,成为西北民间艺术宝库中一颗璀璨的明珠。它不仅是兰州人民文化生活的重要组成部分,更是地域文化的生动写照,见证了这座城市的岁月变迁与精神传承。

声声传唱 演绎兰州民俗

兰州太平歌是兰州地区春节时以地方方言演唱的独具艺术特色的一种娱乐形式,旧称“皋兰太平鼓武曲子”“社火武曲子”等。太平歌曲调古朴,粗犷豪放,仅以鼓、锣、钹等打击乐器伴奏。通过简单而有力的节奏,营造出热烈的艺术氛围。这种伴奏形式不仅突出了歌曲的节奏感,也与西北人民豪爽、质朴的性格相契合。

兰州太平歌的历史可追溯到清道光年间。回族诗人马世焘在《兰山竹枝词》中描写道:“金钱再买乐如何,路转星桥灯火多,疑是人间春不夜,满城都唱太平歌。”明清时期兰州元宵夜的热闹场景跃然纸上。那时,太平歌已融入城市血脉,成为节日庆典不可或缺的元素。直至20世纪60年代前,每到元宵,兰州街头巷尾都会响起太平歌的旋律,人们以歌会友,共庆佳节。

《兰州市志·民俗志》对太平歌的唱法有这样的记述:“太平歌唱法有单唱、对唱、合唱等形式。歌声高昂,每唱一段均击鼓伴奏。唱词内容如同秧歌,有古有今。好的歌手能唱多种内容,并且能够即兴发挥,随意点唱,妙趣横生。”

太平歌表演时,先以激昂铿锵的鼓、钹为前奏,吸引路人驻足。场面起来后,歌者不拘形式,或坐或立,随性而歌。演唱时,乐队奏完一通鼓、锣、钹后,人群中便有捷足先登者亮了嗓子。当歌手演唱完第一句后,就有一声鼓、钹相随;用拖腔唱完第二句时,就连敲三声鼓、钹,然后一句一句唱下去;唱到最后则须两字、三字拖腔到两句节拍,这时,伴奏者知道歌手的唱词要结束了,接下来又是一通鼓、钹声;鼓、钹一停,便会有人接着再唱。整个曲调用兰州方言唱出,诙谐的歌词常引得围观者笑声不断。

兰州太平歌歌词题材广泛,有三国、水浒英雄的传奇故事,也有才子佳人的爱恨情仇,更不乏百姓日常生活的鲜活写照。例如:

哀怨、相思小令:“太阳上来照山坡,山坡上有个唱曲的哥。一天不唱了由不得,晚上不唱了睡不着。白天唱着去干活,夜里唱着相思歌。”“一根谷草十二节,我丈夫出门十二个月;刮了一场北风下了一场雪,不知我丈夫冷么热?”道尽了相思之苦。

英雄人物:“太阳上来一杆子高,周仓抬的老爷的刀。我问周仓你到哪里去?他言说在灞桥上等曹操。曹操一听事不好,给老爷许下了大红袍。大红袍在刀尖上挑,老爷勒马不下桥。”展现了忠义豪情。

赞鼓歌:“花鼓红,花鼓红,花鼓两边两条龙,有一日犯在我的手,打一个八门套九宫;花鼓圆,花鼓圆,花鼓两边铁钉子盘,有一日犯在我的手,打一个狮娃儿滚绣球。”彰显了西北汉子的豪迈气魄。

兰州春节耍社火,还要唱“烟歌子”。它是“秧歌”的音变,用兰州小曲子演唱。大体有三种形式:一种是煞古曲,在社火表演间歇演唱;另一种是竹马曲,竹马子小演员边跑场,边演唱;第三种《上香曲》,祈求神灵保佑、风调雨顺、消灾免祸。这些是另一类太平歌,只能一人独自站唱,伴奏鼓点和唱法也都很规范。自古以来,人们对这种被“放养”的民间曲艺,常常存在许多误区。甚至艺人也常常会将太平歌与小曲混为一谈,直至在非遗项目的普查中,太平歌才被正式划为民间曲艺的范畴。

博采众长 艺人传颂乡音

“西瓜本是王中帅,头顶南瓜一朵云。胯下瓠子能闯阵,手提丝瓜枪一根。它和金瓜商量要搬兵,搬来葫芦大将军。气得苴莲埂垄上蹲,闷头番瓜不吱声。茄子地里父子兵,收拾辣子毛毛兵。韭黄子百合齐显嫩,正月里卖的是羊羔葱……”这是一首根据安宁朱自清演唱的《兰州蔬菜》整理出来的太平歌,其诙谐的风格和浓郁的乡土气息,在兰州地区广为流传。

1926年,朱自清出生于兰州市安宁区河湾村一个富裕家庭,三岁时父亲不幸去世,祖父对他千疼百宠,七岁把他送到私塾读书。他熟读《三字经》《百家姓》《弟子归》《四书》《五经》,懵懂之中识了字,成为村上的文化人。

“枯燥乏味的文言文晦涩难懂,我父亲有了厌学的念头,几次表示不愿去学馆。曾祖父不得已就让他跟表叔应魁学唱小曲子,还专门为他抄写了两本唱词。”“我祖父朱有琨在世时,就喜欢秧歌小曲,我父亲走上此路应该是遗传基因的缘故吧!”朱自清的儿子朱延才说。

在祖父的支持下,朱自清一边读书一边学唱小曲子,在表叔那里学到了不少曲子,知道了历史,知道了做人的道理,学习了很多故事,更加爱唱小曲了。

每年玩社火时,朱自清便成了香饽饽,被各村请去唱太平歌。“到了鞭炮迎接社火的人家门口,我父亲一看院子里的情况,就会即兴为房主唱上祝福的太平歌:‘门神虎威两扇里排,你把我的社火放进来,虽然不是贵重的物,一切富贵带进来;这一座房屋四四方,金盆养鱼的好地方,前院里有一个摇钱树,后院里是一个聚宝瓶。’”朱自清的儿子朱延才诉说着小时候跟着涌动的人群,看着父亲一家一家地送社火,过了晌午也不回家吃饭的事情。

“好学,识字,再加上家境殷实,朱自清在博采众长的基础上,逐渐自成一家,他的演唱字正腔圆、声音洪亮、情感丰富,难能可贵的是还能推陈出新。”安宁区文化馆非遗项目负责人贾晋在对艺人们做了大量的调查后这样评价。1965年春节,兰州市有关部门在白塔山公园举办太平歌演唱会,场面壮观,唱家荟萃,听众云集。表演者在演唱内容上赋予歌颂新时代、畅想新生活的主题,受到市民们的欢迎。

兰州太平歌在沉寂多年后于20世纪80年代再次兴盛,但此时的歌手主要集中在了安宁区一带。

时代变迁 传承面临挑战

作为兰州太平歌非遗项目仅存的两位传承人朱自清和朱德祖两位老人,在将近90岁高龄时首次相遇。之前因为各自固定的圈子和歌友,艺人之间的互动很少。当朱自清来到腿脚不太便利的朱德祖家中时,两人把酒言欢,兴之所至,不忘切磋技艺,先后对唱了十余首太平歌曲。老人记性真好,三五百字的歌词烂熟于心,韵味醇厚。围坐在一起的两个大家庭以及慕名而来的邻居、亲戚,对两位老艺人投去赞许的目光。

“朱(德祖)老师唱腔圆润,比我爹唱得似乎更有味道。我爹唱腔里‘就’字太多了。”朱延才说。朱延才的媳妇赶紧为老公公讨“公道”:“贾(晋)老师说我爹这样的唱法才最正宗。”

如今,安宁已成为兰州太平歌的主要保存地和流传地区,演唱活动主要在安宁堡和沙井驿河湾村一带。

2008年4月,在安宁区非物质文化遗产保护成果展演中,朱自清的《兰州蔬菜》《十想》等精彩唱段,使人们对兰州太平歌有了一定程度的了解。也就是这一年,安宁区文化馆举办了兰州太平歌培训班,成立了安宁区兰州太平歌传习工作室。

“随着社火的减少,太平歌的舞台在萎缩。我们曾经尝试过让太平歌登台表演,结果观众反响平平。”“我最担心的还是这门技艺会失去传人,目前,朱自清的儿子和朱德祖的儿子都被寄予传承人的厚望。”贾晋说。

兰州太平歌,这门流淌着黄河血脉的民间艺术,正站在时代的十字路口。它不仅需要家族传承的坚守,更呼唤社会各界共同参与,让这份千年音韵在新时代焕发新生,继续传唱陇原大地的岁月故事。

孙华嵘 文/图

(兰州日报)