铺进莫高窟贴上嘉峪关 非遗传人这波操作太“砖”业

独家抢先看

原标题:铺进莫高窟、贴上古城墙、走出甘肃、远销海外……白银古建青砖的“出圈”与“扩圈”之路

搭乘互联网快车,省级非物质文化遗产白银青砖青瓦制作技艺在刚步入不惑之年的强安兴手中焕发勃勃生机。作为该技艺非遗代表性传承人,强安兴从借助博客敲开莫高窟修复大门,到运用短视频开拓国内外市场,再到如今聚焦文创研发,他让这门古老的技艺在时代浪潮中不断拓展边界,实现了从“出圈”到“扩圈”的跨越式发展。

晾晒中的仿古青砖砖胚

博客“引路” 白银古建青砖“出圈”

时间回溯至2006年。彼时,博客盛行,高中毕业不久的强安兴为自家青砖厂创建了名为“古建青砖”的博客。这个看似自娱自乐的举动,却在两年后给他家经营平淡的砖厂带来了重大转机。

2008年夏,敦煌研究院通过博客联系到强安兴,想要定制一批300mm×300mm的仿唐代地砖,并寄来半块文物实物样品,要求花色、硬度、强度均要接近样品。这对习惯了烧制传统民建青砖的砖厂而言,无疑是一次巨大挑战。刻模、选土、炼泥、制坯、晾坯、装窑、烧制、洇窑……一道道繁复的工序,强安兴和父亲强生卫在半年多的时间里反复揣摩、研究、试验,最终于2009年4月成功烧制出首批3000块符合要求的文物仿古地砖。

强安兴介绍为莫高窟定制的地砖

“首批地砖用在了敦煌莫高窟标志性建筑九层楼的地面修复上。”强安兴说。这不仅是对技艺的认可,也为砖厂打开了承接莫高窟定制文物仿古用砖的大门。此后十余年,他们为莫高窟烧制了十余批次、涵盖多个朝代的青砖,不仅成为敦煌研究院的固定合作商,还是甘肃省内唯一一家为莫高窟烧制文物仿古地砖的企业。

互联网带来的“第一桶金”让强安兴家的古法青砖窑重焕生机。2012年7月,嘉峪关关城景区管委会经考察,选定强安兴家的砖厂为嘉峪关城墙修缮建材供货商。截至2014年秋,砖厂分四批供应仿古城墙砖7万余块。值得一提的是,嘉峪关城楼的脊兽、瓦当、滴水等关键部位的修缮也采用了砖厂的定制建材。“如果大家在嘉峪关旅游时,看到城墙砖上刻有‘白’字,那就代表这块砖是我们白银的企业复原生产的。”强安兴自豪地说。

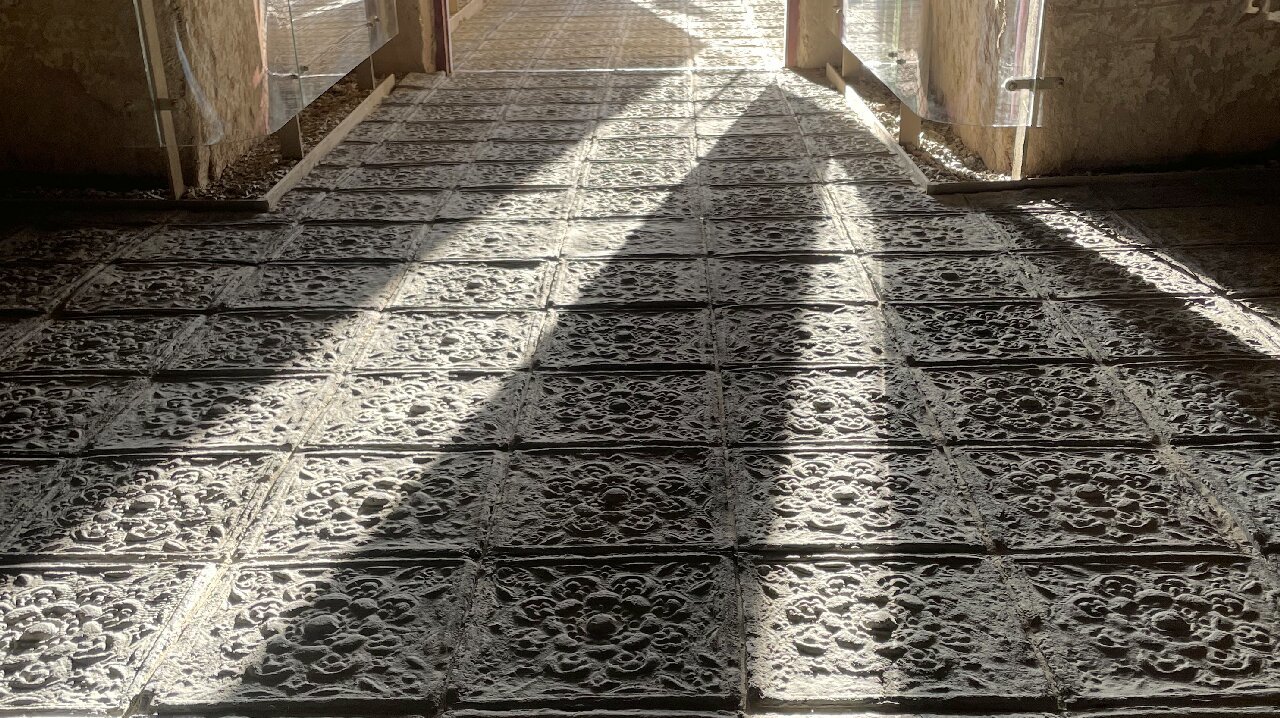

铺进敦煌莫高窟的文物仿古青砖

互联网的传播与实际案例的积累,推动着白银古建青砖逐步出村、出市、出省。自2013年起,宁夏银川志辉源石酒庄、宁夏固原古城墙遗址公园、青海西宁丹葛尔古城等工程项目都使用了白银古建青砖。更有外贸经销商通过网络联系到强安兴,将白银古建青砖切片批量出口至日本市场。

互联网赋能 短视频拓宽发展赛道

2016年,随着移动互联网和短视频的兴起,强安兴也注册了自己的短视频平台账号,为“强龙古建青砖”宣传。炼泥脱坯、开窑瞬间、工艺历史、复古元素、古建风貌……这些生动的短视频打动了众多古建爱好者。

“这是互联网时代下我们迎来的第二个发展机遇。”强安兴说。短视频的助力,让砖厂的业务不仅拓展至北京、西安、新疆、浙江等地的老胡同、四合院、古建筑等的修缮及建材供应,还延伸至庭院设计、施工指导等领域。2017年,一位福建客户通过短视频平台与砖厂达成合作,将3万片仿古青砖切片出口至美国用于火锅店仿古装修,双方的合作延续至今,累计发货量超百万片。

强安兴介绍古建青砖系列产品

机遇伴随挑战。2019年,砖厂为浙江温州一项目烧制的1500块700mm×700mm×70mm地面砖,创造了砖厂最大单体地砖的烧制记录。2022年,在新疆阿克苏地区的一仿古建筑项目中,砖厂不仅承担着深化设计的工作,还供应20类上百种材料,并首次应用GRC复合材料做成的高强度仿木斗拱,有效解决了木结构易燃、易裂及承重性、坚固性弱等问题。

窑火不息 守护创新与传承之路

百年窑火,四代传承。在白银市区向南约13公里的一处山沟里,作为第三、第四代传承人的强生卫、强安兴已将昔日古旧的青砖作坊,发展为占地50亩、拥有15座砖窑、具备年产900万块标准砖生产能力的大型专业古建青砖生产企业。强生卫、强安兴父子二人先后荣获白银市“民间艺术大师”称号。以他们为非遗代表性传承人的白银青砖青瓦制作技艺,分别于2020年、2024年被列入白银市第四批市级非遗保护项目名录、甘肃省第五批省级非遗保护项目名录。

烧制出来的古建花砖

如今,借着文旅融合的东风,强安兴又将创新焦点投向古法烧制文创产品的研发上,并在自己的新媒体账号上预热推广。“我们现在属于生产性保护与传承。在创新保护与传承方式的同时,我们利用古建青砖烧制技艺,已研发出了壶承、茶宠系列,敦煌艺术花砖、青砖汉瓦及微缩景观摆件等系列共30余种文创产品,目前部分产品已进入样品烧制试验阶段。”站在新建的小型电窑前,强安兴一边查看新出炉的壶承样品一边介绍,眼中充满信心与期待。

强安兴介绍文创壶承样胚

从传承到创新,从困局到“破冰”,白银古建青砖的窑火生生不息。它见证的不仅是一项省级非物质文化遗产的传承之路,更闪耀着一代代传承人在新时代守护与创新的智慧与勇气。

兰州日报社全媒体记者 王万盈 文/图

(观澜新闻)