甲骨文打开上古“发明家”故事 羲皇故里魅力值满分

独家抢先看

原标题:【创意视频】假如用甲骨文打开伏羲故事

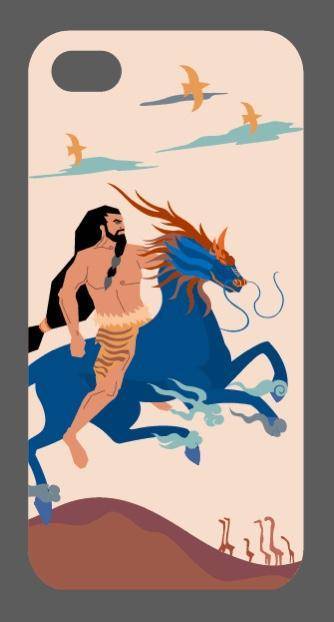

穿越时空,甲骨为证!史书记载中有关伏羲氏的历史功绩多达14项,是一位伟大的“发明家”,他的智慧至今仍影响着你我生活。今天,让我们一起通过甲骨文领略伏羲风采→

(新甘肃)

相关新闻:2025年公祭伏羲大典丨寻根伏羲:伏羲十二时辰

新甘肃客户端记者 尹黛 李静

【文化·生活】【2025公祭中华人文始祖伏羲大典】伏羲故里烟火气

文\薛俱增

渭水汤汤处,人间烟火起。

在陇山脚下,渭水之滨,一簇篝火照亮了八千年前的夜空。伏羲钻木时迸出的火星,在暗夜里划出金红的弧线,引燃了干燥绵软的草叶,升腾起人类文明史上第一缕真正属于炊事的烟火。当伏羲第一次尝试着将捕获的野味架在篝火上炙烤,焦香与鲜美在夜风中交织,中国饮食文明的基因密码就此开始镌刻下来。女娲捧来新烧制的陶罐,将白天采集的野菜投入沸腾的鱼汤,这缕穿越时空的烟火气,至今仍在陇上人家的灶台间缭绕。

德国赖因哈特·沃尔夫在《中国与中国菜》一书中说:“中国的烹调,起源于东皇伏羲氏。”伏羲和女娲,既是肇启华夏文明的始祖,同时也是中国美食文化的开创者。他们不仅用八卦推演天地玄机,更以舌尖考量万物滋味,在渭河两岸播撒下中华美食最初的基因。这对人文始祖或许不曾想到,他们钻木击石时冒出的火星,捏制陶器时旋转的指纹,终将化作华夏大地上永不熄灭的文明火种,在渭水滋养的天水城,绽放出璀璨的饮食之花。

渔猎时代的味觉启蒙

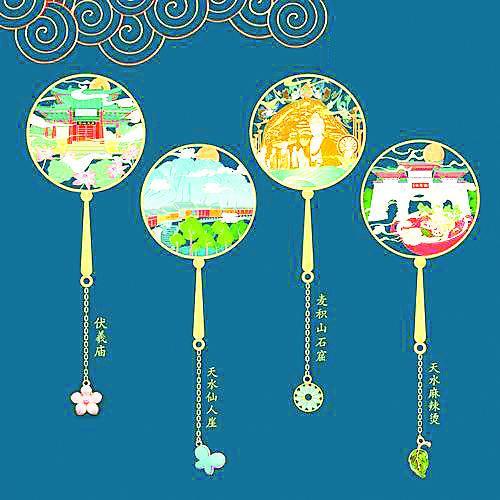

伏羲文化元素的文创明信片

民以食为天。远古时代,人们的饮食方式极为原始,主要靠采集野果、猎取野兽为生,生活简单而艰辛。伏羲诞生后,这位智慧的化身,开始仰观天象,俯察地理,从自然万物中汲取创造的灵感。

古代典籍之中,伏羲的称谓非常之多,但从伏牺、包曦、庖犠、炮羲、庖牺等许多最常见的名号来看,伏羲的首要功绩与“庖厨”有关。他首创“取牺牲以充庖厨,以食天下”,无疑是中国历史上第一位伟大的厨师。《易·系辞下》说:“古者包牺氏之王天下也……作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸离。”这也是伏羲对人类的巨大贡献,他也因此被认为是我国原始渔猎经济时代最杰出的代表人物。

当伏羲使用网罟的智慧开始在渭河上下激荡,中国饮食史掀开了划时代的篇章。从此,食物的来源变得更加丰富、稳定——渭水流域的细鳞鲑在罟网中翻腾,陇山脚下的獐鹿在陷阱里挣扎……当先民们懂得野味可经篝火“烤熟”,人类第一次掌握了将自然馈赠转化为美食的密钥。

考古学家在秦安大地湾遗址发现的鱼骨堆积层,恰与传说中伏羲“教民以畋以渔”的记载相合。那些斜插在灰烬中的烤鱼木签,碳化鱼鳞上残留的粗盐结晶,实证着先民们围火啖食的原始狂欢。在大地湾遗址的灰烬层里,考古学家还发现了碳化的黍粒与烧焦的兽骨。这些六千年前的“厨房垃圾”,无声诉说着伏羲时代先民的饮食革命。

饮食结构的历史演变

伏羲文化元素的文创书签

网罟的发明,虽然提高了渔猎效能,使捕获的食物渐渐有了剩余,但仅凭网罟捕鱼猎兽,还是无法摆脱大自然造成的丰歉之虞。为解决这一问题,伏羲氏又引导人们开始了驯养牲畜的尝试。《礼记·月令》载:伏羲“执伏牺牲”;《路史·后记》载:伏羲“豢养牺牲,伏牛乘马”;《史纲评要》也说伏羲“养六畜,以充庖厨”。伏羲这一创举,开辟了原始畜牧业的新时代。那些原本被捕获的野兽,经过驯养,逐渐变成稳定的肉食来源。从单纯依靠大自然的馈赠,到主动养殖家畜,这是人类饮食史上的一次重大变革。先民们不再仅仅追逐着野兽的踪迹,而是有了随时可以获取新鲜肉食的“肉库”。

渭河两岸的沃野,伏羲教民以田的身影开启了农业文明的新纪元。他改良野生狗尾草为粟,驯化野麦为穄(又名糜子),这些耐旱作物在天水特殊的半干旱气候中茁壮生长。他命粟陆为水龙氏,繁滋草木,疏导泉流,勿怠于时;命阴康为土龙氏,治田里,刀耕火种,种谷植蔬,形成了原始农业的雏形。从此,人们有了粮食和蔬菜,饮食结构更加多样化。人们围坐在一起,品尝着用谷物和蔬菜制作的美食,享受着丰收的喜悦。

在大地湾一期文化中发现人工种植的“黍”和“油菜籽”,是我国最早的旱作粮食品种和油料作物,距今约8200年,恰是传说中伏羲时代饮食生活的物证。这种饮食结构的革命性转变,使华夏先民摆脱了“饥即求食,饱即弃余”的原始状态。

烹饪方式的伟大革新

甘肃博物馆推出的文创版“天水麻辣烫”

有了充足的食物,烹饪方式的变革也随之而来。在燧人氏发明燧石取火之后,伏羲进一步发展了对火的利用。他教会了人们钻木取火,并用火来制作熟食,结束了之前茹毛饮血的时代。当先民们发现火焰能让坚硬的根茎变软、使腥臊的肉食生香时,这种炙烤出来的饮食智慧便深植于民族记忆之中。想象一下,在那个蛮荒的时代,人们第一次将肉放在火上烤制,火焰升腾,肉香四溢,那是一种怎样的惊喜与满足!火不仅改变了食物的口感,而且让人们的身体得到了更为安全和健康的滋养。时至今日,在大地湾,在卦台山下的村落里,老人们仍会用燧石打出火花。这种传承自上古时代的取火术,不仅点燃了文明的火种,更是催生了中国最早的烹饪哲学。

伏羲推演八卦时感悟的阴阳之道,在饮食领域化作“水火既济”的烹饪哲学。而对火候的精微把控,在后世的天水饮食中化作“武火攻,文火守”的口诀。天水麻辣烫,这种非常普通的“烫涮”食品数千年之后的爆火,生动诠释了中国烹饪艺术“鼎中之变”的无限可能。

以伏羲为代表的先民们还可能开启了中国烹调对“味”的追求。他们发现,不同材质的炊具会改变食物的滋味:陶罐慢炖能激发谷物的甜香,石板炙烤可锁住肉类的鲜嫩。传说伏羲察觉到暴晒在海边的食物,经烧烤后更具美味,进而发明了“煮海水制盐”。盐这种看似普通的调味品,却有着神奇的魔力。它能让食物的味道更加鲜美,激发人们的食欲。从此,中国美食便踏上了追求五味调和的道路。

女娲作为伟大的创世女神,她对人类的关怀,也体现在美食文化的创造与传承上。女娲炼石补天的神话,实则是制陶文明的诗意投射。她在清水河畔发现了特殊的黏土,经过反复试验,最终烧制出一种耐受高温的夹砂陶。用陶器做炊具,让“煮”这种烹饪方式登上了历史舞台。大地湾遗址出土的彩陶三足罐,腹部至今残留着黍米糊化的淀粉颗粒。

女娲部落制作的陶器,代表着当时陶器生产的最高水平,也开启了“蒸汽”烹饪的先河。有一种三层结构的陶甑,可以下层煮水,中层置黍,上层蒸菜。其底部有许多透蒸汽的孔格,类似先天八卦图式,印证着《易传》“制器尚象”的深邃哲思。当第一缕蒸汽从陶罐孔窍中袅袅升起,中国烹饪正式告别了单纯的炙烤时代。这种“一器三用”的智慧在天水演变为独特的饮食传统。今天的天水暖锅,依然可以看出分层烹饪的古法:底层蔬菜、中层豆腐、上层肉类,在炭火的加持与蒸汽的循环间完成了滋味的交融。

天水美食的始祖印记

天水人至今保留着“炙”的原始烹饪记忆。伏羲庙前的烧烤摊上,铁签串起的羊肉在果木炭火中嗞嗞作响,油脂滴落激起的火星,恰似上古先民围猎归来时的篝火。如今那些挂在农家屋檐下的风干野味,与大地湾遗址中出土的兽骨遥相呼应,诉说着永不褪色的渔猎基因。

伏羲殿前的祭祀宴席,浓缩着中华美食的终极密码——阴阳调和的饮食之道。“太极宴”以黑白两色食材演绎阴阳相生,“八卦席”按乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤的顺序排列八味珍馐……这些穿越时空的味觉图腾,让每一次举箸都成为文明的朝圣。

天水传统宴席流行“四盘子,六君子,八大碗,十全”的说法。孩子过满月就是“四盘子”,儿女订婚就是“六君子”,男女婚嫁大事就上“八大碗”席面以示隆重。正宗八大碗,桌子必须用方形“八仙桌”。先上四碟凉菜,再上八大碗,寓意四平八稳。一碗里脊,一碗红烧肉,一碗酥肉,一碗黄焖鸡,一碗杂烩,一碗粉条,一碗豆腐,一碗八宝甜饭,荤菜不油腻,素菜不寡淡,八种菜式暗合八卦方位,构成滋味流转的味觉宇宙,无愧是当地美食的“扛把子”,舌尖上的“绝绝子”。

天水呱呱的诞生,堪称上古饮食智慧的活化石。老人们说,呱呱表面的那些孔洞,是女娲指尖留下的印记。正如黄土需要雨露滋润方能塑形,呱呱的制作与女娲抟土的传说确有相似之处:先用石碾将泡“醒”的荞麦糁子磨浆,提取的淀粉过滤后加上温水,放入锅中用小火慢煮,不停地搅动,直至凝结成形。一锅好呱呱,要反复搅动上千次。只有搅拌均匀,稀稠得当,火候掌握及时,一锅色泽金亮、口感筋道、自然醇香的呱呱才宣告成功。然后出锅,捏碎,装碗,调入“灵魂汁子”,端上餐桌。

天水呱呱

天水凉粉的制作与呱呱类似,只是最后不是捏碎食用。人们将锅内的淀粉顺时针反复搅拌煮熟后,置于盆(碗)中冷凝成圆圆的“碗坨坨”。最后用特制的礤子(捞捞)逆时针划成长面条一样的,就叫“捞捞”;用刀刃顺着边沿削成片状的,就叫“削削”。这种充满仪式感的制作过程,暗合阴阳相生的宇宙规律,堪称饮食版的“河图洛书”。当人们调入佐料,浇上香醋或浆水,用木筷搅动碗中晶莹的凉粉时,竟是在复现八千年前的文明推演,麻辣鲜香之中仿佛能尝到创世之初的混沌气息。

天水凉粉

“春酸、夏苦、秋辛、冬咸”,是陇上厨娘们一直遵循的调味古训。这种源自《易经》的时令饮食观,在羲皇故里演化成独特的风味图谱:清明时节的荠菜馄饨,夏至时节的浆水面鱼,重阳时节的核桃扁食,冬至时节的羊肉火锅……从少阳初生的微酸,到太阴收藏的咸鲜,每个节气对应的特色美食,都是流动的八卦图腾。

在天水广受欢迎的浆水面里,隐藏着伏羲时代的保鲜智慧。陇原特有的苦苣菜在陶瓮中与面汤共舞,乳酸菌的魔法将时间转化成美味。这种巧妙发挥微生物作用的饮食创造,比《周礼》记载的“醯人”(官名,掌供醋及醋制品等)早了三千年。天水人家至今还遵循这种古法:用花椒木棍每日搅动浆水来保鲜,这种“流水不腐”的理念暗合了乾卦中“天行健”的生生不息。一碗浆水面配上烧烤,恰是农耕文明与游牧文化在味觉上的完美融合。

浆水面

从前,在天水大地上,每个新娘出嫁前都要学会“七十二样面”。臊子面的浇头文化更是暗藏玄机:豆腐丁代表补天的白玉,胡萝卜象征炼石的丹砂,木耳则是凝固的雷火,黄花菜化作流动的云霞……一碗面里承载的不仅是滋味,更是完整的创世叙事——拿铁锅当丹炉,重演一回炼石补天的壮举。五色斑斓的浇头,再经油泼辣子粮食醋激活,普通食材里汇聚的日月精华便在青花瓷碗里升腾。老人常说吃面时要“三搅九转”,这仪式般的动作,恰是对天地开辟的虔诚摹写。

伏羲女娲设立的婚姻制度,让家庭成为美食传承和发展的重要场所。人们在家庭中将美食的制作方法代代相传,每一道菜肴都凝聚着家族的记忆和情感。母亲会教女儿如何制作家乡的特色美食,父亲会在节日里亲自下厨,为家人烹制美味佳肴。美食,成了维系家庭关系的纽带,也成了文化传承的重要载体。

从渔猎到畜牧,从生食到熟食,从简单的烹饪到追求五味调和,伏羲女娲开启了中国美食文化的先河。他们的功绩,如同璀璨的星辰,照亮了华夏文明的历史。而在天水,这座与他们有着深厚渊源的城市,美食文化更是蓬勃发展,将他们的精神传承至今。

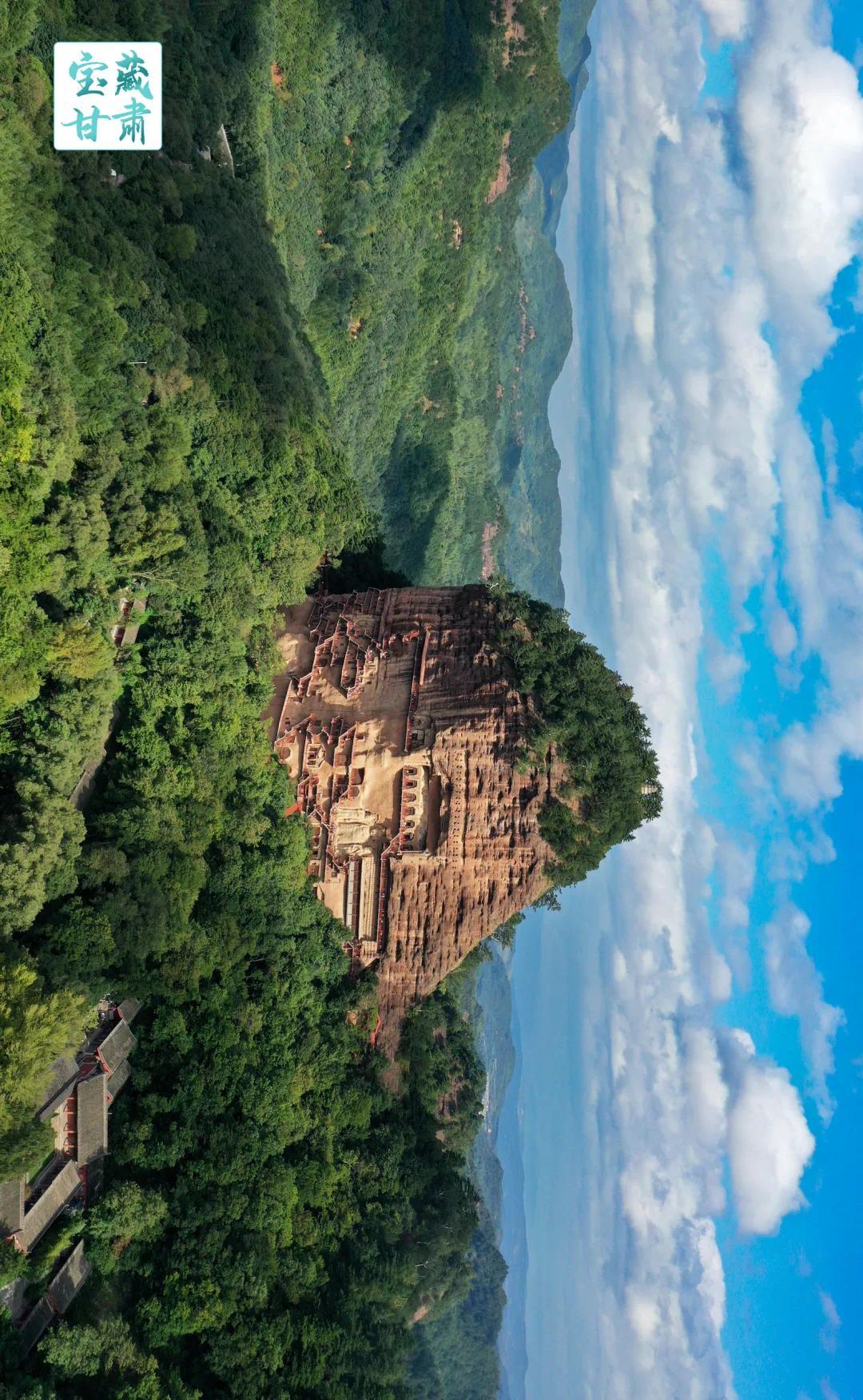

站在麦积山巅俯瞰秦州大地的“莽莽万重山”,但见现代天水的街巷间依然跃动着人文始祖的饮食基因。夜市上的烤鱼传承着渔猎时代的豪迈,早晨的罐罐茶延续着陶烹文明的智慧。那些穿梭于食摊间的身影,何尝不是在传承延续了八千年的文明盛宴?伏羲和女娲或许早已预见,当他们教会先民用柴火烤熟第一条鱼,用陶罐煮沸第一锅汤,就为华夏文明注入了永不衰竭的生命力。当我们在清晨咬开一个烫面油饼,在正午啜饮一碗浆水面鱼,在黄昏分食一只暖锅,舌尖跳动的不仅是浓郁的陇原风味,更是中华民族的文化基因。在这片诞生了人文始祖的天河热土上,每一道菜肴都是活的文物,每一声煎炒烹炸都是远古的回响。

在天水,与千年文明对话

当互联网的浪潮裹挟着麻辣烫的香气涌向陇上,这座古城只是报以千年沉静的眸光。

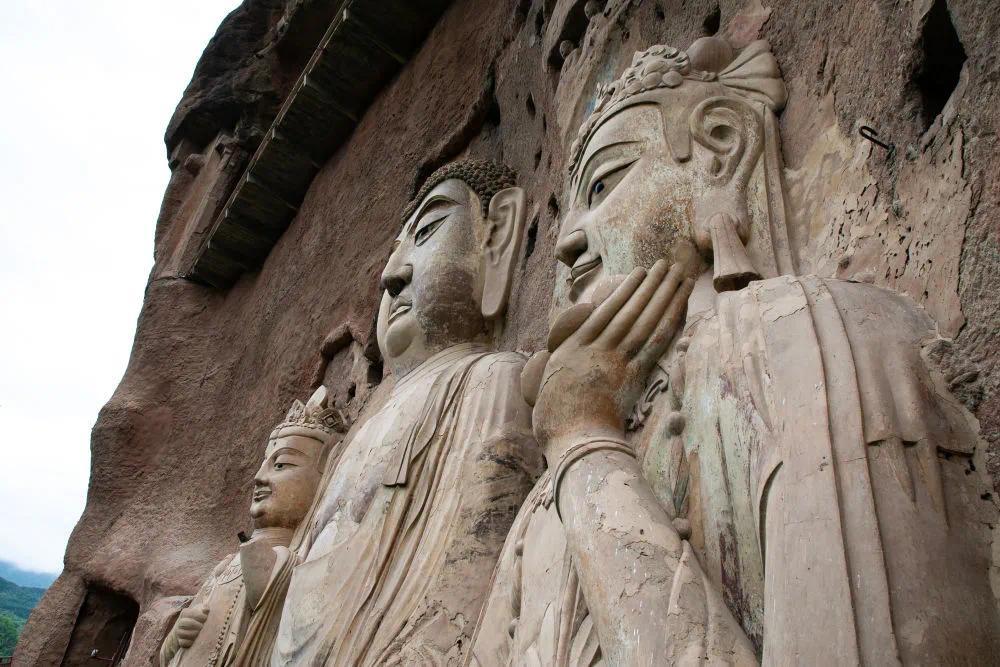

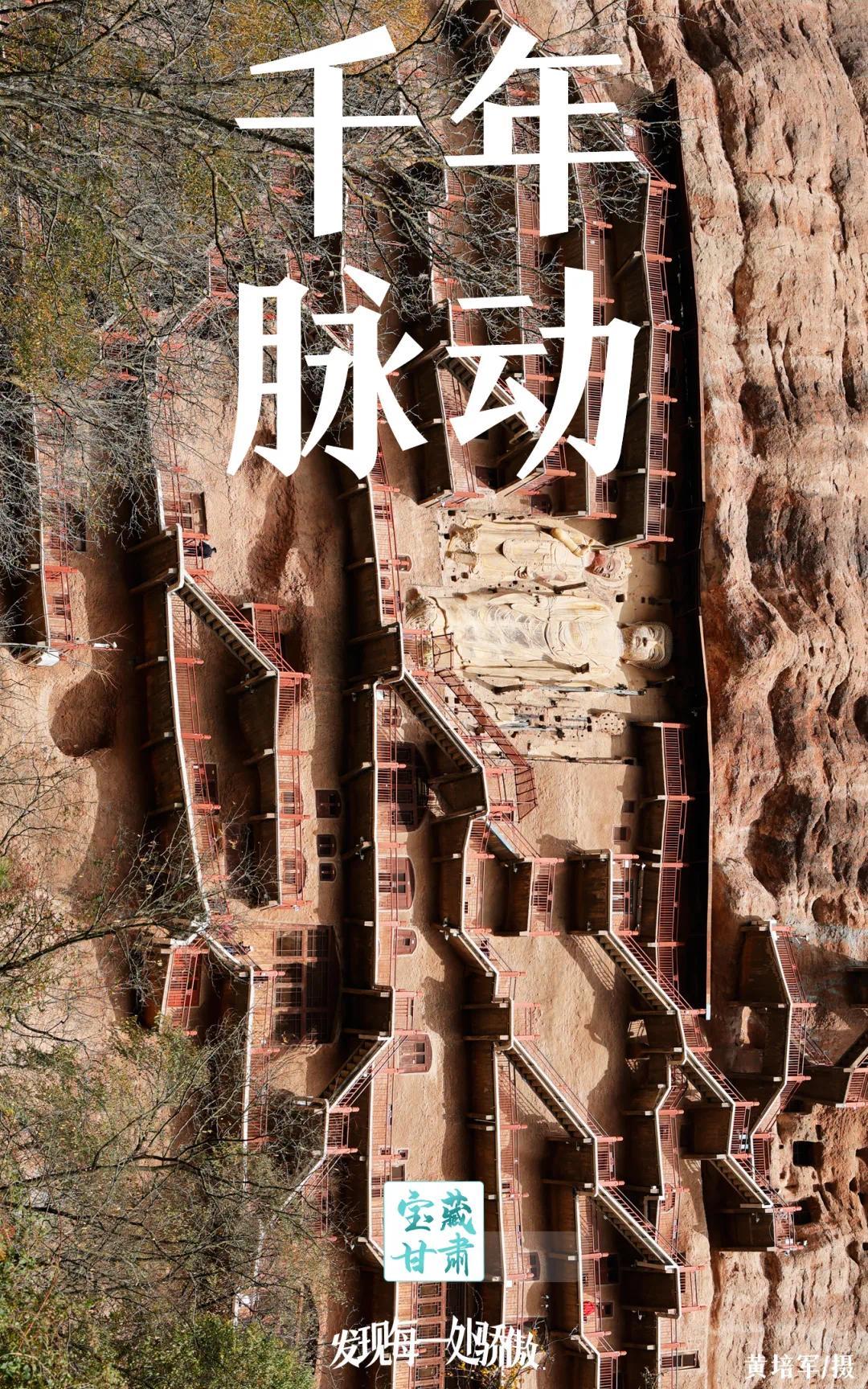

麦积山石窟摩崖大佛 新华社记者 郎兵兵/摄

麻辣烫、花牛苹果、秦安蜜桃……这些舌尖上的符号,先于“天水”这个历史文化名城闯入大众视野,被人们熟知。

但若只停留在味觉的浅尝辄止,那你就未曾真正读懂这座城。

天水,绝非舌尖的片刻欢愉所能定义。

这座城市的真味,在于感受那册页已然泛黄但回音彻响的文明长卷。

孤峰上的时间琥珀

自天水城东出发,穿越秦岭的葱茏山峦,一座奇观陡然撞入眼帘——麦积山石窟。

其以麦积烟雨位列“秦州八景”之首,被誉为“东方雕塑陈列馆”。

麦积山石窟 新甘肃·甘肃日报记者 丁凯/摄

2014年,麦积山石窟作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”的遗产点之一,被纳入《世界遗产名录》。

它并非寻常山岳,而是造物主遗落在秦岭的一枚时间琥珀,其形其质,仿佛专为铭刻匠心而设。

麦积山景区人潮涌动,人气爆棚。新甘肃·甘肃日报记者 田蹊/摄

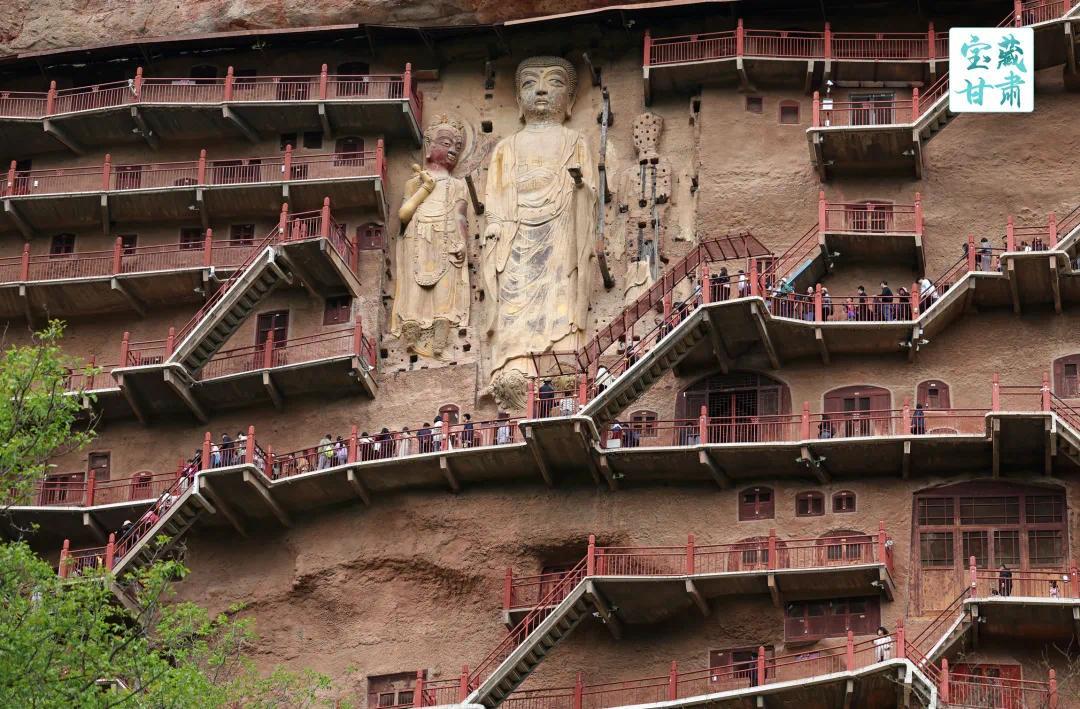

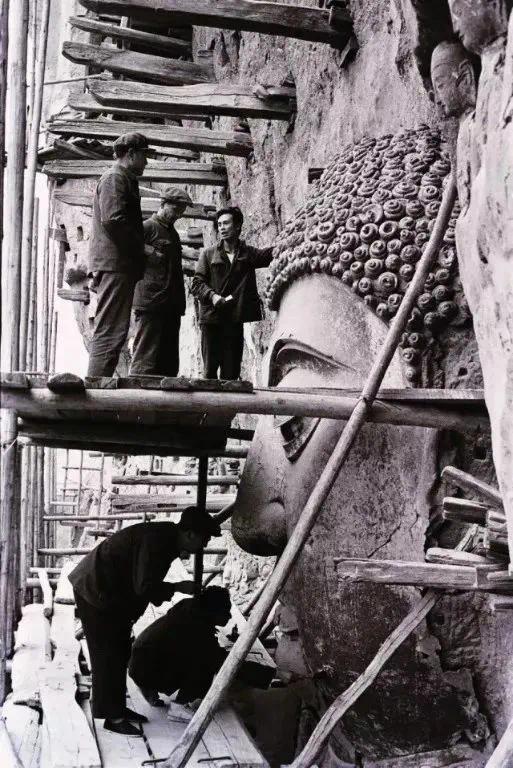

1600多年前的十六国时期,一代代匠人便在这陇右奇峰麦积山上凿石为窟,塑泥成佛。

那些蜂巢般密布的窟龛,每一道刻痕都是历史的印记。

时间的洗礼、自然的侵蚀、人为的损毁,都未能磨灭其承载的文明密码。

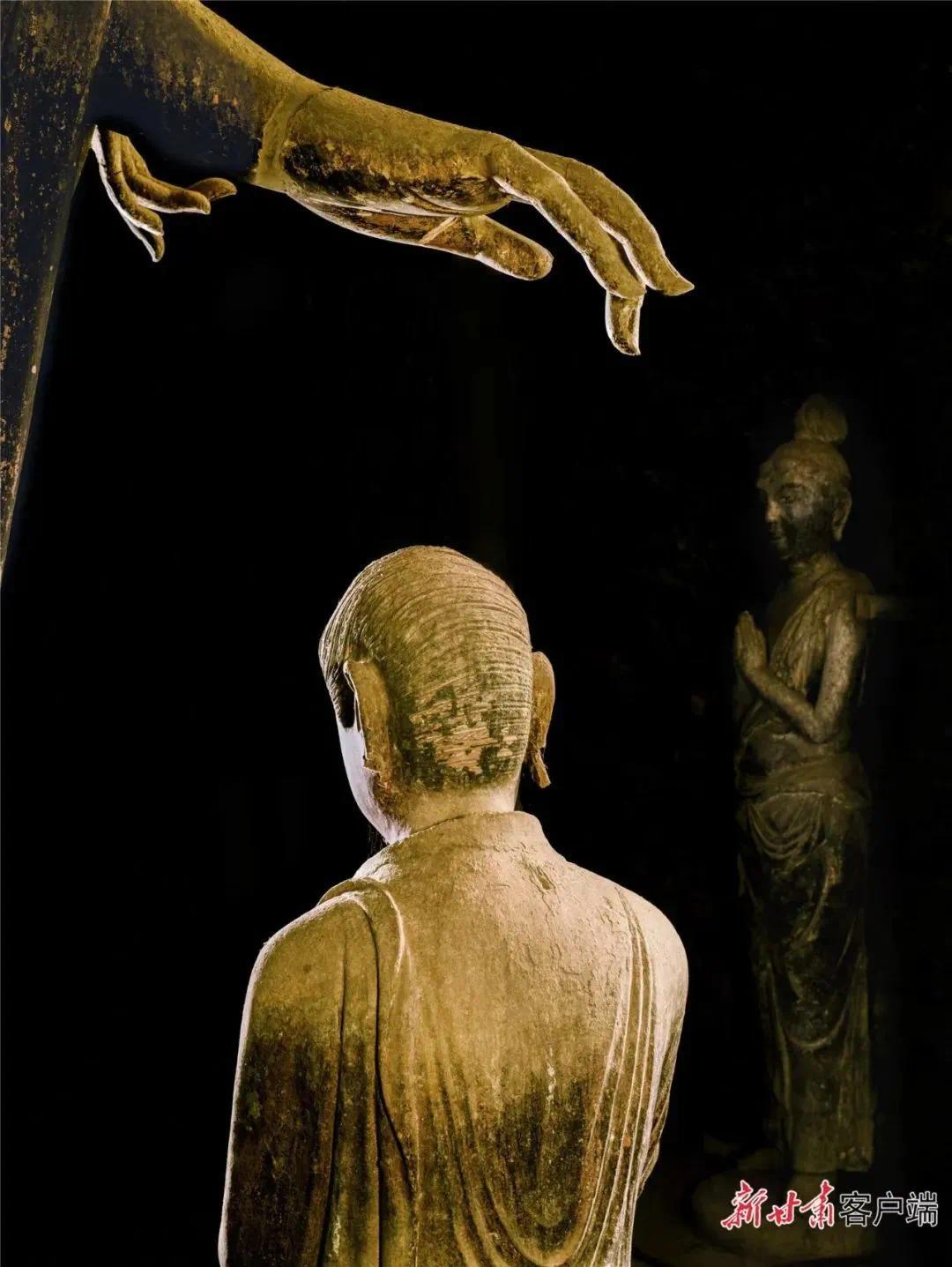

麦积山石窟东崖大佛修复前调查 图源:新华社

孤峰如麦垛,崖壁作画布。

1600多年前,后秦第二位皇帝姚兴在麦积山开窟造像,后经10余个王朝的接续营建与重修,现存大小窟龛221个、造像3938件10632身、壁画1000余平方米。

图为麦积山石窟第062窟正壁的佛与菩萨造像 图源:新华社

在这里,每一尊造像都是凝固的历史。

驻足凝望时,仿佛能听见岁月的低语,看见历史正透过斑驳的塑像,娓娓道来。

攀上悬空的云梯栈道,贴近那些千年洞窟细细端详——每一尊泥塑都仿佛被注入了生命,眉目间的神韵流转千年。

游客在麦积山石窟参观游览 新华社记者 郎兵兵/摄

在千年斧凿之声与山风林涛的交响中,我们看到了无声的文化交融:

第133窟“东方微笑”小沙弥,稚嫩中透悟禅机;

第121窟菩萨与弟子“窃窃私语”,衣袂间流淌温情;

第4窟窟顶之上,少见的“薄肉塑”飞天,似破壁欲出……

图为麦积山石窟第133窟小沙弥立像,因微笑迷人,被誉为“东方微笑”。图源:麦积山石窟艺术研究所

自1600多年前于后秦始凿,佛陀的面容也在此悄然嬗变。

或高鼻深目、肩宽体健,或秀骨清像、褒衣博带,或雍容庄重、丰润饱满……其演变发展保存了千余年来中西文化交流交融的印记。

走出麦积山,沿渭河溯源而上,一条“石窟走廊”豁然呈现。

图为天水麦积山第133窟彩塑-唐 吴健/摄

麦积山、大像山、水帘洞……这些散落在丝路锦带上的艺术明珠,默默见证着千年驼铃、万里风尘中,人、物、信仰穿越时空的壮阔迁徙。

而天水,正是这传奇丝路永恒的守望者。

八千年前的久久回响

当麦积山石窟群以绝壁上的千年佛光,勾勒出东西方艺术的交汇坐标,大地湾遗址则用8000年的文明积淀,为这座城市镌刻下时间的年轮。

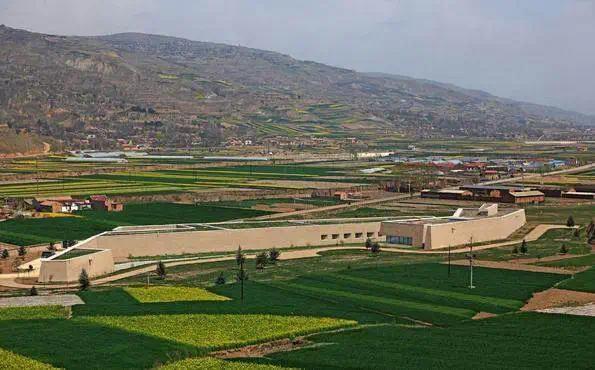

数千年前,渭水河畔先民们辛勤劳作,繁衍生息孕育出史前文明的瑰宝——大地湾遗址。

大地湾是一处距今8000年~4800年的史前遗址,是我国新石器时代目前发现的早期重要遗址之一。

大地湾遗址(资料图)

那些保存完好的房屋遗址、精致的彩陶、炭化的谷物,无不诉说着一个远比我们想象中更为发达的史前社会。

大地湾遗址出土的陶碗和圆足碗(距今约7800~7300年) 新甘肃·每日甘肃网记者 郭林玉/摄

站在遗址之上,仿佛能看见八千年前的炊烟袅袅,听见先民劳作的声响。

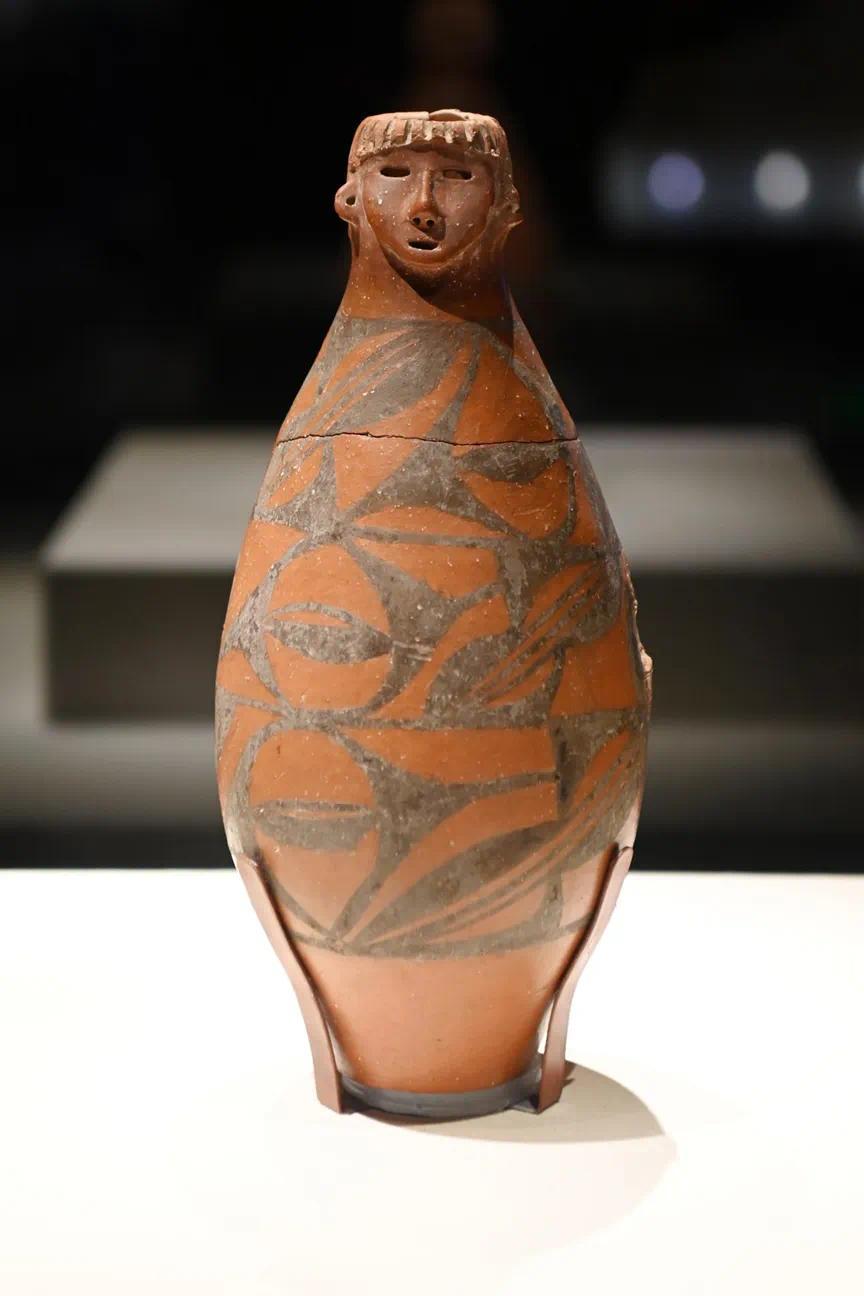

在大地湾遗址出土的文物中,最令人瞩目的就是人头形器口彩陶瓶。

这个留着齐刘海的“史前少女”,如今已成为甘肃省博物馆的镇馆之宝之一。

图为大地湾出土的人头形器口彩陶瓶 新华社记者 范培珅/摄

从彩陶到农业,从乐器到建筑……大地湾遗址以其领先时代的建筑技术、农业文明和文化成就,将天水的文明史推至八千年前。

从先秦到今天,天水始终站在历史舞台的中央:

渭河中游、西汉水上游流域见证了秦人崛起的全过程,从这里出发,他们跨越秦岭,最终完成统一大业。

清水县非子牧场 新甘肃·甘肃日报通讯员 陈莉 王永强/摄

公元前890年,周孝王将秦亭(今天水一带)赐予善于牧马的嬴非子,这个看似寻常的分封,却在陇山渭水间埋下了日后统一六国的文明火种。

历经二百余年的牧马练兵,积蓄力量,秦人于公元前762年东迁陕西关中,开始了统一六国的步伐。

清水县山门镇壮美云海胜景 新甘肃·甘肃日报通讯员 周文涛/摄

而中国最早的县——邽县、冀县(今清水、甘谷县境内)的设立,更彰显了天水在早期国家治理中的重要地位。

今天的天水大地,依然留存着毛家坪遗址、牧马滩秦墓遗址等散落在黄土沟壑间的早期秦文化遗存。

矗立于天水市秦州区市区的“秦风在兹”牌坊 新甘肃·甘肃日报记者 冯乐凯/摄

这些珍贵的文化印记,不仅诉说着“秦源”之地的历史荣光,更见证了一个伟大民族从陇原走向中原的壮阔历程。

在三国鼎立的历史舞台上,天水也扮演着举足轻重的角色。

图为东汉·掐丝焊珠蟠螭纹金带扣 图源:天水市博物馆

作为蜀魏交锋的战略要冲,这里的每一寸土地都浸染着金戈铁马的传奇色彩。

从诸葛亮六出祁山的壮志,到马谡痛失街亭的遗憾,天水大地上演了一幕幕动人心魄的历史活剧。

位于天水市秦州区西南的木门道遗址(资料图)

在这片兵家必争之地,诸葛亮以智谋收服姜维,为蜀汉增添一员大将;张郃命丧木门道,为蜀魏之战再添悲壮;马谡的刚愎自用,让街亭要塞毁于一旦……

游客在位于天水市秦州区的天水古城参观游览 新华社记者 范培珅/摄

当今人漫步在古老街巷,那些耳熟能详的三国故事仿佛就在眼前重现,让人不禁感叹:

天水,这座千年古城,无疑是解读三国文化最生动的注脚。

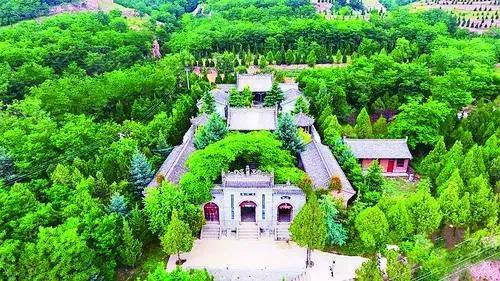

古柏森森下的文明脉动

天将破晓时,古柏最先醒来,晨光轻洒在青石板上。

这座始建于明成化年间的古老庙宇,是我国保存最为完整、建筑年代最早的祭祀伏羲氏的庙宇。

它静默地守护着一个民族的古老记忆与信仰。

伏羲庙 新甘肃·甘肃日报记者 郁婕/摄

相传人文始祖伏羲诞生于天水,他以龙为图腾,点亮了华夏文明的曙光,“龙城”的称号由此镌刻进天水的血脉。

伏羲文化,是天水悠远历史长卷中最瑰丽的底色。

天水卦台山景区 新甘肃·甘肃日报记者 高樯/摄

传说人文始祖伏羲氏,以开天辟地之姿,画八卦、造书契、取火种、作甲历、制嫁娶、创礼乐、立九部、制九针,引领华夏先民走出洪荒。

天水,也因此被尊为“羲皇故里”。

在天水市内,你会看到一座古柏掩映,散发着历史幽香的古老庙宇静守繁华。

2024(甲辰)年公祭中华人文始祖伏羲大典在天水隆重举行(资料图)

穿行其间,每一方斑驳碑石,每一座巍峨殿宇,连同那高悬的匾额、精妙的木雕,都仿佛在低语着伏羲的悠远渊源。

每年夏至,当阳光穿过门框精准地落在伏羲塑像上,庄严的公祭大典便拉开帷幕。

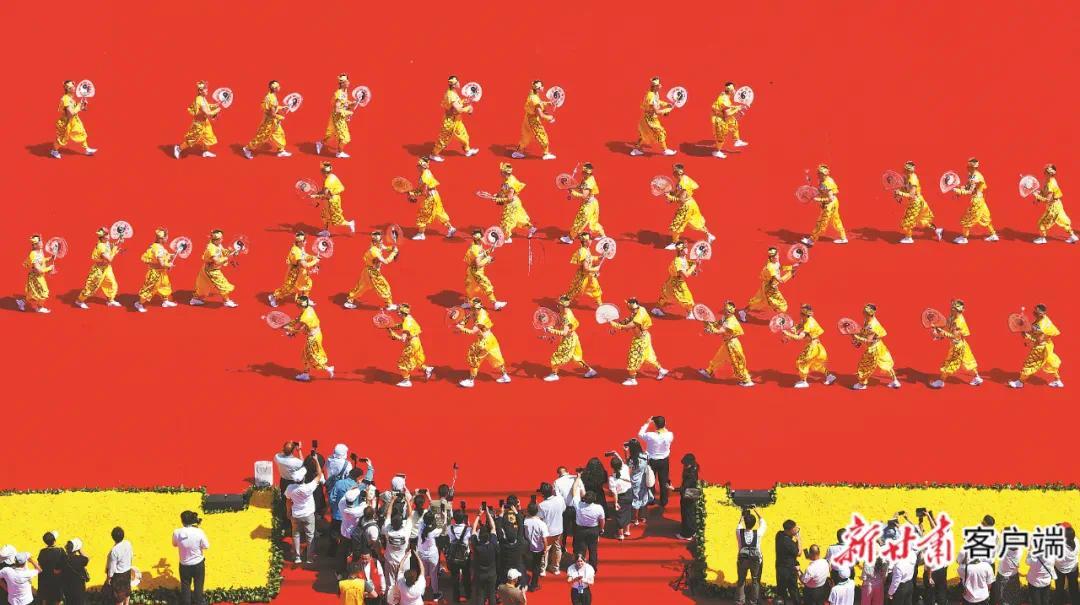

武山旋鼓舞表演(资料图)

来自世界各地的华夏儿女齐聚天水,在袅袅香火中完成一场跨越时空的文化寻根。

这一刻,伏羲不再是遥远的神话,而是融入每个华夏儿女血脉的精神图腾。

那一株株苍苍古柏,一直都见证着一个民族对文明源头的永恒守望。

天水,绝非流量的浮光掠影所能概括。

大型室内情境体验剧《天水千古秀》 新甘肃·甘肃日报记者 丁凯/摄

大地湾遗址炭化黍稷中的“华夏童年”,伏羲卦台上“一画开天”的创世回响,西汉水畔“蒹葭苍苍”的秦风古韵,街亭古道“风起陇西”的三国烽烟……

这片土地最动人之处,永远是那绵延流转、未曾远去的人文底色。

秦州万达广场打铁花表演 新甘肃·甘肃日报通讯员 陈治平/摄

在这里,历史从未远去。

它正透过每一缕风、每一块砖、每一尊像,娓娓道来一个关于起源、交融、传承的宏大叙事。

撰写:李丹

【2025公祭伏羲大典】传承与保护——羲皇故里 瑰丽非遗

寻根问祖、慎终追远,是中华民族的优良传统。天水作为人文始祖伏羲的诞生地和伏羲文化的发祥地,自古以来就有祭祀伏羲的传统,相沿成习、延续至今。

龙城天水 温润风物

非遗传承 文脉绵绵

古琴悠扬 剪纸纷飞

小曲雅丽 旋鼓奔腾

匠心雕琢 多彩花儿

……

一张张笑脸

一声声惊叹中

天水非遗魅力张扬

活力焕发

一起走进天水

看伏羲故里的非遗魅力

天水市融媒体中心

共赏非遗里的技艺之美

目前,天水市700余项非物质文化遗产中,有国家级非遗代表性项目8项、省级非遗代表性项目73项。丰厚的文化遗产,在不断地传承与发展中,擦亮了天水传统文化的底色,也成为人们领略秦州大地风采的生动韵脚。

武山县融媒体中心

武山旋鼓舞:刚柔并济 旋转自如

近年来,旋鼓舞与其他非遗项目互动,更显文化张力。武山旋鼓舞,又称“羊皮鼓舞”或“扇鼓舞”,是流传于天水武山一带的地方民间舞蹈,表演道具羊皮鼓其形似扇非扇、如芭蕉叶面,半圆形外圈用铁铸成,上面蒙着去毛的羊皮,鼓面直径一般为30厘米,槌柄缀着9枚看似古币的铁环,俗称“九连环”,鼓槌由藤条或羊(牛)皮编织而成。2025年央视《来我家乡过大年·甘肃天水篇》直播中,武山旋鼓舞与捣蒜罐等非遗同台,形成了独特文化景观。

甘谷县融媒体中心

甘谷木雕:“活”在木头上的艺术

甘谷木雕刻工细腻,想象丰富,工艺精巧。甘谷木雕分圆雕、浮雕、透雕三种。题材主要有龙凤呈祥、二龙戏珠、骏马奔腾、百鹤延年、八仙过海、蟠桃盛会、花卉以及戏曲人物、民间故事等,体现了歌颂盛世,寓意吉祥的主题。2010年,甘谷木雕被甘肃省人民政府公布为甘肃省第三批非物质文化遗产保护名录项目。

张家川县融媒体中心

张家川花儿:听着,听着,它就开在心里了……

甘肃张家川花儿,2014年被国务院列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。经过400多年传唱,从行腔、唱调、风格上来看,“张家川花儿”均有别于我国其他地区的花儿,自成一派、独具一格。张家川花儿唱出张家川人对家乡故土的无限热爱,唱出历史变迁中张家川人的聪明智慧,唱出新时代中张家川人对美好生活的无限向往。

秦安县融媒体中心

秦安小曲:音起音落,唱小曲 演小曲

秦安小曲,又称"秦安老调",是采用秦安当地方言演唱的古老民间曲艺,相传形成于唐代,流行于宋元,鼎盛于明清。至今已有一千余年的发展历史,与南音、京韵、兰州鼓子并称为“中国四大雅曲”,具有很高的历史和艺术价值。秦安小曲的音韵、曲牌、行腔,既有典雅细腻的江南音乐风格,又有委婉缠绵的戏剧音乐特点,是一个非常完整而风格独特的说唱艺术种类。2008年被列为国家级非物质文化遗产名录。

秦州区融媒体中心

秦州古琴:斫琴三千年 古风指尖传

羲皇故里天水,历史悠久,文脉昌盛。在这里,至今还流传着伏羲削桐为琴的故事——相传上古时期,伏羲看见朵朵祥云托着两只大鸟缓缓降落在一棵梧桐树上,众鸟绕而齐鸣,呈现出一派祥瑞之象,于是便以此树制成了一种能够弹拨出优美之音的乐器——古琴。也许是因着美丽的传说,流传至今的天水古琴形制独特,音质苍古旷远。天水古琴的制作有大小300多道工序,工艺复杂,做工考究,传承规整。天水古琴制作技艺是甘肃省秦州区传承的手工制琴技术体系,于2017年10月被列入第四批甘肃省非物质文化遗产名录。

清水县融媒体中心

清水剪纸:一剪开世界 一纸韵真意

剪纸是清水当地人民为满足自身生活需要而创作的一种艺术形式,其剪纸风格古拙质朴、粗犷奔放、手法简洁、线条明快,有着强烈的乡土气息。清水剪纸更是历史悠久,题材广泛,风格独特,是清水民间文化艺术的瑰宝。