陇原探宝:4900年前黄土高原先民造出中国最早陶水管

原标题:【陇原探宝】镇原县博物馆惊现古代“黑科技”!

在“5·18国际博物馆日”来临之际,带大家穿越到4900年前,看看陇东黄土高原的先民如何用陶水管点亮人类城市的第一缕智慧之光。

先民以夹砂红陶作为材料,用泥条盘筑和轮制技术,创造出中国最早的陶质排水管——每节长50—60厘米,节节相扣,暗藏地下。它们深埋于铺满白石的地下沟渠中,将雨水与生活废水引向城外。不占空间、不扰防御,却让城市从此告别内涝,这是华夏文明最早的“地下管网”。(视频来源:镇原县融媒体中心)

相关新闻:【陇原探宝】解码战国“豪车”,马家塬车乘重构丝路文明拼图

两千三百年前,陇山脚下的西戎部族,以金玉为饰、匠心为魂,在丝绸之路上铸就了震撼古今的文明丰碑。

今天,让我们走进张家川马家塬车舆博物馆,来看看尤为瞩目的编号“M16-2”的复原车乘——车身覆盖率达90%的金银饰片,车轮镶嵌玛瑙与料珠,车厢侧板装饰着草原风格的虎与大角羊,车顶的蟠螭纹则流淌着中原文化的血脉,堪称“中国古代第一豪车”。(视频来源:张家川县融媒体中心)

【陇原探宝】铜做成的佛像,为何要“以檀为名”?

明宣德·铜鎏金旃檀佛铜像,左侧铜像身着通肩袈裟,衣纹为阴刻“U”形波纹,无铭刻。佛经记载,释迦牟尼成道上仞利天宫为母亲摩耶夫人说法,人间的优填王十分想念佛陀,就命工匠用旃檀木雕造了佛陀像,称旃檀佛像。旃檀佛像东晋十六国时传入中国。佛像跣足立于覆莲台坐上,莲瓣肥厚,下缘饰联珠纹。面容安详,慈眉善目。左手下垂结与愿印,表示满足众生愿望;右手曲臂举于胸前,结施无畏印,表示能除众生恐怖。身着通肩袈裟,衣袖肥大。右侧铜佛衣纹阳刻“U”形波纹,如出水之状。正面莲座上刻铭“大明宣德年施”。整躯造型华贵高雅,表现了宣德时期造像的风格。后世不论材质,凡是雕造成这种式样的释迦牟尼佛像皆称旃檀佛。(视频来源:岷县融媒体中心)

【陇原探宝】庄浪县博物馆:蛇纹响铃罐

在甘肃省庄浪县的博物馆展厅里,有一件陶罐,它高14.8厘米,口径9.5厘米。罐体为红泥橘红陶,轮制而成,表面光滑细腻。肩部刻有蛇形龙纹缠绕其间。龙为蛇首,身细长、卷尾,龙身刻箭矢状鳞纹。因为罐内巧妙地设计,上层可盛水,下层内置陶丸。轻轻摇晃罐身,陶丸撞击器壁,发出清脆悦耳的声音。因此,它被称为蛇纹响铃罐。(视频来源:庄浪县融媒体中心)

观澜新闻:在千年的回溯中,倾听风中的故事

时光的褶皱里,总有一粒沙尘藏着星河。兰州市博物馆明肃王妃的金丝观音簪,以0.1毫米金丝织就虔诚祈愿;500岁狮子香薰吞吐着明代贵族的雅趣,4000年前陶制“摇滚乐器”藏着史前先民的生命律动。甘肃简牍博物馆里,两千年前的出关简以49字写尽“句句不提爱”的深情,戍卒家书里赊欠布裤的窘迫堪比古人“朋友圈”,而标注山川驿道的木简竟似汉代“GPS”……

文物中有国之重器,也有烟火人间。跟随观澜新闻《小澜探馆》的镜头,触摸历史褶皱里跳动的温度,每一次凝视都是与五千年文明的深情对望。

鸮面鬲(xiāo miàn lì)

这个三千多岁

长相还有点呆萌

神似猫头鹰的陶器

名为鸮面鬲(xiāo miàn lì)

是古代的炊具

三足为空心

可以扩大受热面积

蕴含着古人炊煮的智慧

唐代观音头像

唐代经济繁荣

佛教也得到空前发展

唐代造像也带有了当时的审美特征

更加具有人的特征

这尊观音头像

头部饰五方佛、配如意连枝纹

面部丰满圆润

眉目俊秀

具有典型的唐代特征

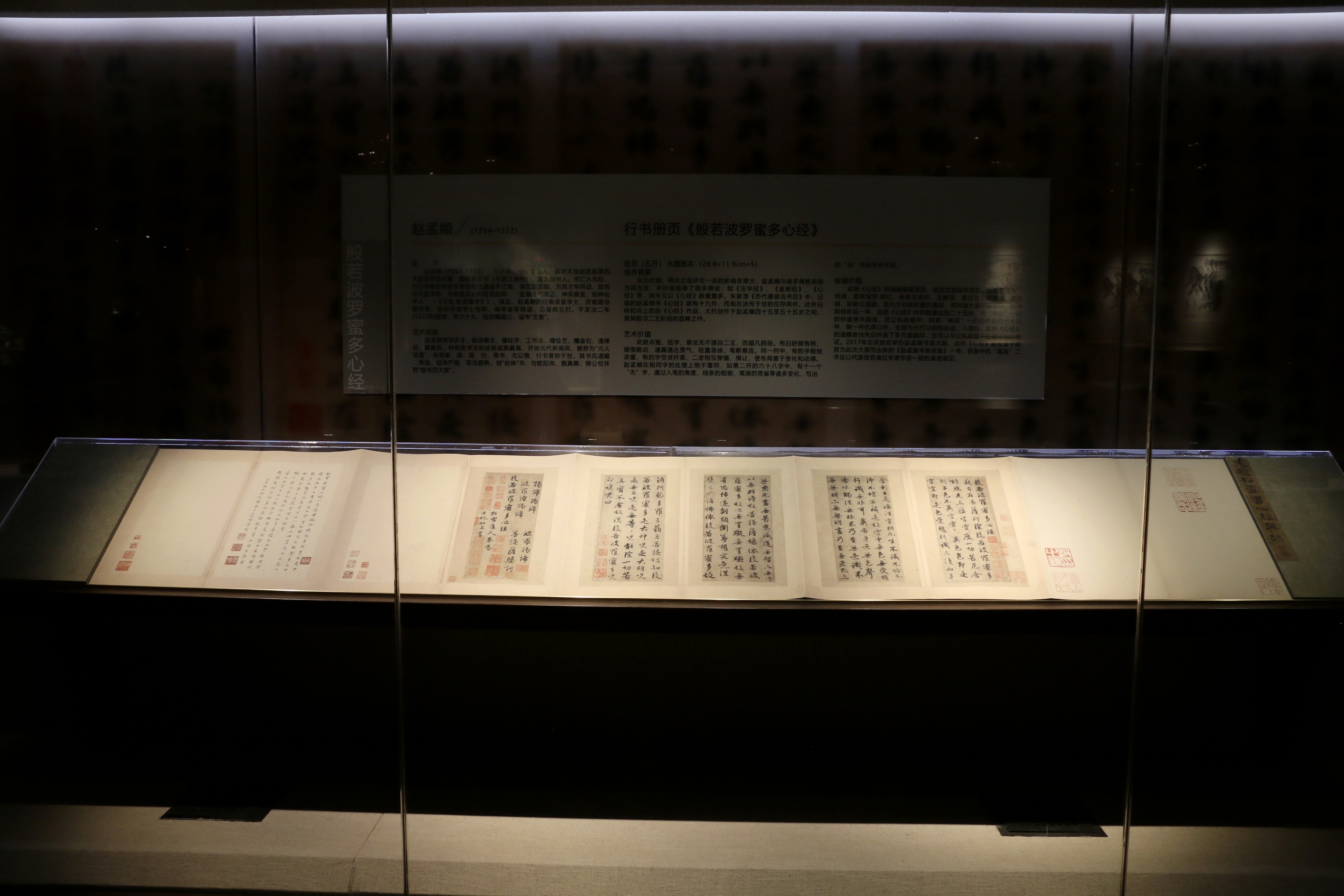

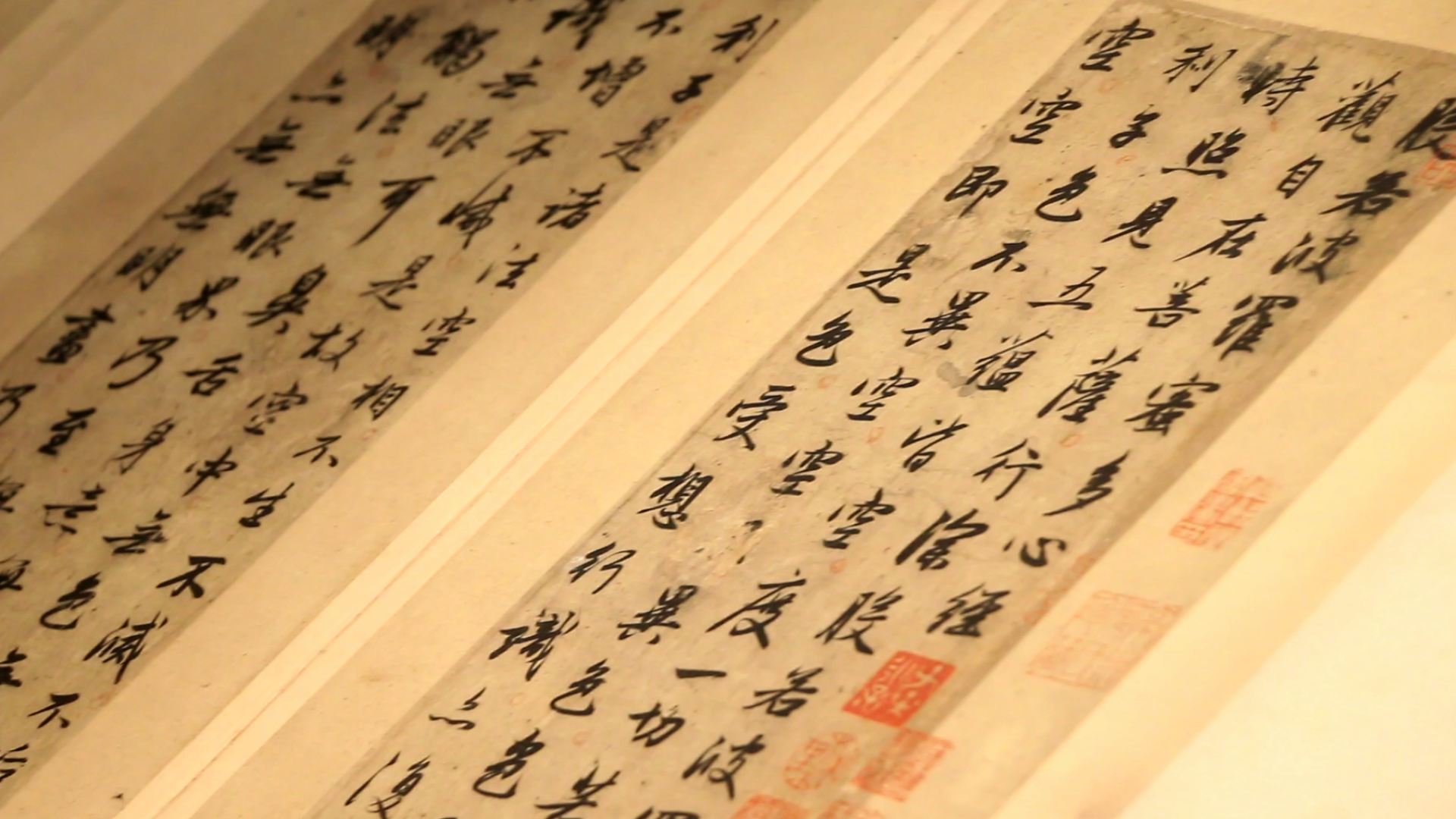

《般若波罗蜜多心经》

在流转七百年的墨香里

我们遇见了赵孟頫最温柔的笔锋

赵孟頫一生抄过的心经共有19件

现存留于世的只有两件

整件《心经》作品260个字

共五开

第二开里面68个字

有11个字

每一个“无”字都不相同

天宝九如御墨

此组御墨共九枚

皆为圆饼状

质地细腻

墨色纯正

此组墨原配大漆墨盒

中有游龙

盘身于云丛之中

九块墨留存至今没有缺失

实属难得

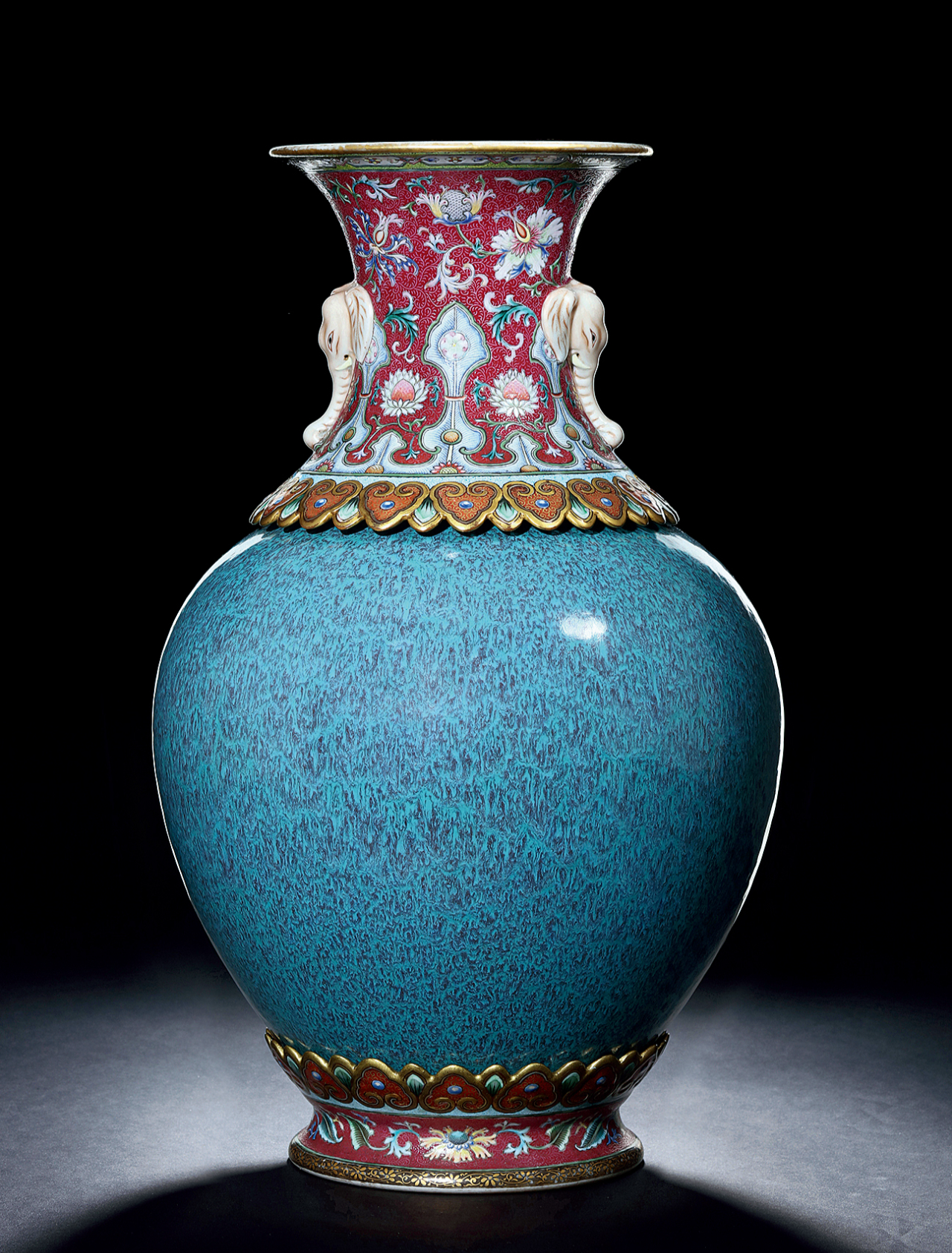

清乾隆御制胭脂红地番莲花卉套炉钧釉太平有象转心瓶

高40.2厘米

撇口束颈衔接丰肩鼓腹

外撇圈足托起两侧象耳

此瓶最精妙处当属可以360度旋转的瓶腹

工艺复杂、成品率低、耗费工时长

故留存下来的转心瓶极少

如今看来

这件转心瓶价值斐然

更蕴含着一代督陶官的智慧与苦心孤诣

与鼎盛王朝的审美与追求

下期《小澜探馆》

我们带大家云游金城关“五馆”

我们不见不散哦!

兰州日报社全媒体记者 安周霜 费勇玮

见习记者 吴雪皎 石艳钰 文/图/视频

苏祥/设计