为筹经费骑驴赴兰州 抗战岁月常书鸿坚守敦煌有多难

独家抢先看

原标题:敦煌莫高窟守护神常书鸿

莫高窟盛唐第45窟彩塑·菩萨

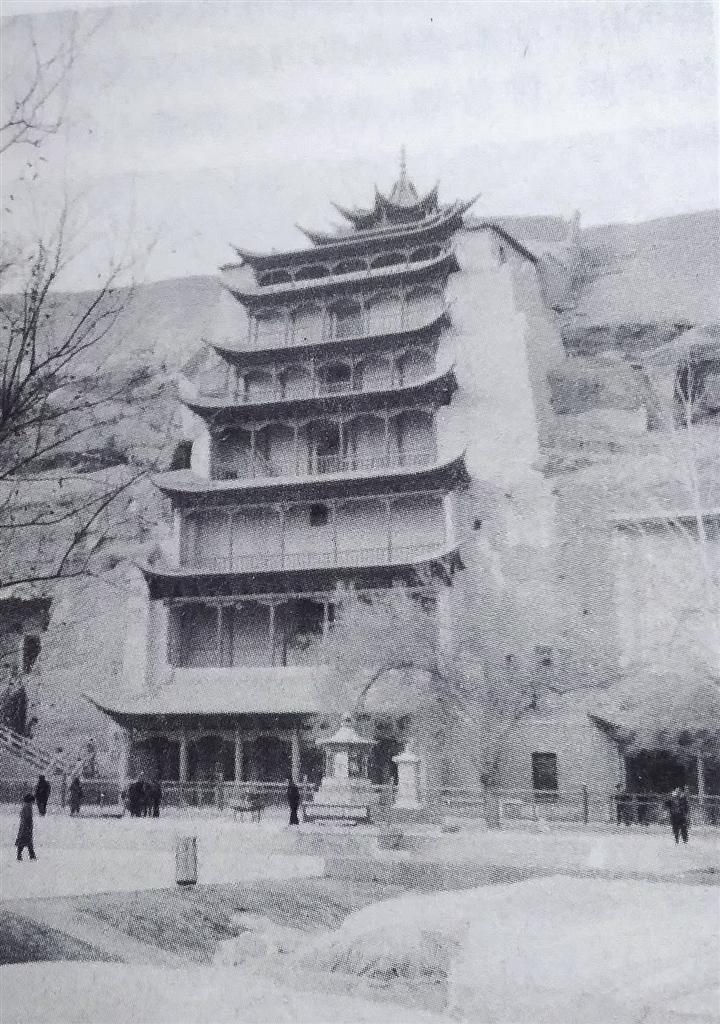

莫高窟九层楼

1941年,国民政府监察院长、文史名人于右任,以65岁高龄行程千里,一路风尘来到敦煌,查看莫高窟之后痛心疾首,返回重庆,写出《关于成立国立敦煌艺术研究所》提案,交当时最高国防会议公决。提案通过后,由谁来任首任所长,承担起这个在国难时期相当困难的责任和义务呢?当时,有一个在法国留学学习油画享有很高声誉、名唤常书鸿的学子,回国后正在重庆办画展。这是一个有责任、有担当、有学问的人。于右任与常书鸿一番推心置腹的长谈后,常书鸿欣然领命出任刚成立的“国立敦煌艺术研究所”的首任所长。

1944年,一切准备停当后,常书鸿与配备的五名助手远赴千里之外的敦煌莫高窟上任就职。来之前想到过大西北的荒凉和孤寂,但没有料到敦煌莫高窟格外地灰暗沉闷,荒凉而又单调,生活条件十分艰难。没水没电,房子是土垒的,门窗是透风的,顶棚是纸糊的,日常用品和粮食蔬菜要到很远很远的一个小镇上用毛驴车运回,就是有钱也买不到想要的东西。唯一的人烟是上寺的一老一少两个喇嘛,下寺的一个道人。清扫洞窟后查看,发现壁画、彩塑等,虽然残缺不全,但仍然光彩依旧,风姿旖旎。北魏时期的彩塑造像高大威武,隋朝的壁画华丽柔美,唐朝的书画豪迈大气,让他们眼前一亮。还有不少的经卷竹简还保留着墨香韵味,也让他们爱不释手。常书鸿和助手选择留下来,不走了,与黄沙为伴,与莫高窟为伍。他们一心扑在工作上,忙得不亦乐乎,苦亦快乐着。

常书鸿一头扎到保护、整修、复制、临摹国宝的繁忙工作中。为克服生活上的困难,常书鸿把在酒泉上学的女儿常沙娜接到敦煌莫高窟,随他学习临摹壁画。常沙娜非常聪慧乖巧,继承了父亲的艺术细胞和刻苦血脉,很快学有成就,样样学得有模有样,样样拿得出手。父女俩在兰州举办过一次“常书鸿父女画展”,一部分是常书鸿的油画、速写,一部分是常沙娜的壁画摹本,获得轰动效应,特别是小沙娜尤受热捧。

在艰难的抗战岁月里,敦煌艺术研究所的日子过得也相当难,很难,非常难。经费时断时续,有时不得不靠借贷过日子,好在研究所对洞窟内的彩塑、壁画等的修复、临摹、整理、登记、编号一直没有停,经卷、文书、竹简的整理归类颇有成效,研究成果也很受关注。好不容易熬到抗战胜利的那一天,突然收到重庆政府教育部一个命令:“敦煌艺术研究所”撤销,交由敦煌县代管。这好比五雷轰顶,毫无征兆地砸下来,让痴迷于保护国宝的艺术工作者们呆了傻了,想哭都哭不出声。

常书鸿急得什么似的,写信、打电报给当初推荐他来敦煌的于右任。然而,当时的国民政府急着迁回南京,重庆乱纷纷,哪能联系得上。求急信和电报经朋友在重庆一公开,引发震动效应,各界人士纷纷响应声援。常书鸿骑上毛驴先赶到兰州,在甘肃教育厅的关照下,乘上一辆卡车又往重庆赶,终于找到中央研究院的临时院长傅斯年。常书鸿汇报情况后,傳斯年对他们坚持保护修复莫高窟历史文物十分钦佩同情。经过努力,首先确认“国立敦煌艺术研究所”重新划归中央研究院,成为下属的一个研究所,有了这个归属,就争取到一笔经费和拖欠的部分经费。常书鸿用这笔经费收购了一批图书、画笔、纸张、颜料,以及一台小发电机、一架照相机、胶卷。还意外地招收到数名刚从艺术学校毕业、有志于到敦煌莫高窟工作的学生,随后乘着一辆临时调配的大卡车返回。

中华人民共和国成立后,“国立敦煌艺术研究所”更名为“敦煌文物研究所”,常书鸿仍任所长。后来,常书鸿加入了中国共产党,当选为全国人大代表,除担任“敦煌文物研究所”所长职位外,又兼任刚成立的兰州艺术学校的校长。1994年,常书鸿仙逝于北京,遵其遗愿部分骨灰葬于敦煌莫高窟对面山坡上的一块墓地,这位敦煌莫高窟守护神魂归永远的敦煌!

甘继祖 文/供图

(兰州日报)