曾是明代边陲第一站 西方使臣笔下的肃州国际范拉满

独家抢先看

原标题:明代丝绸之路上的“肃州角色”

自公元前138年张骞率使臣“凿空”西域、开通丝绸之路以来,历史便顺理成章地将肃州推到中国对外开放交流的前沿。西汉元狩二年(公元前121年),汉武帝派遣霍去病实施了两次“河西之战”,降服匈奴浑邪王,西汉先后在河西走廊设置酒泉、张掖、武威、敦煌等“河西四郡”,在敦煌设立玉门关、阳关。至更始二年(公元24年)窦融保据河西,西汉共控制河西走廊及肃州145年。东汉从建武五年(公元29年)窦融归汉后光武帝任命其为凉州牧,到建安二十五年(公元220年)灭亡,共控制190年。唐朝从武德二年(公元619年)割据凉州的李轨被灭到广德二年(公元764年)吐蕃攻占河西走廊,共控制145年。明朝自洪武五年(公元1372年)冯胜攻占河西走廊到明朝灭亡,控制河西走廊及肃州270年。为了更好地隔绝蒙古高原和青藏高原各种势力的联合,防御北部元朝残余势力的侵扰,综合考量元末以后西域诸多乱局,明朝被迫收缩防线,放弃敦煌,置嘉峪关并以此为界,设肃州卫于酒泉,拱卫和经略明朝的西部边境。

经证实,明朝控制河西走廊的270年中,丝绸之路一直是畅通的,肃州成为明朝与西域国家对外交流和朝贡贸易的边关重镇与军事要塞,在丝绸之路上发挥了无可替代的作用。

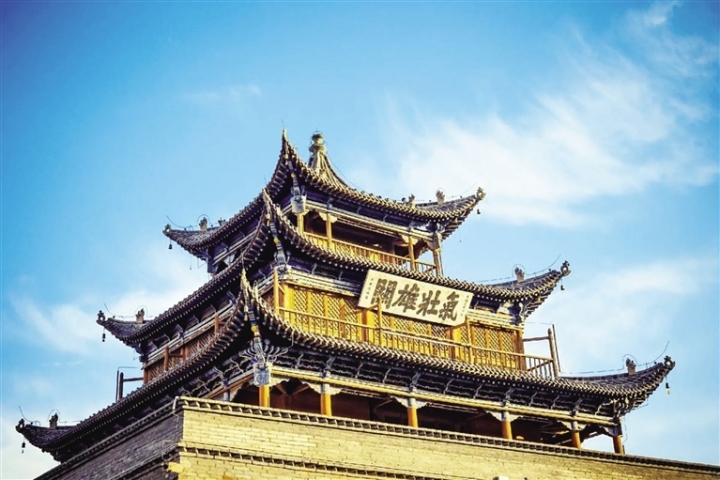

嘉峪关是明朝控制西北边疆的重要关隘

实施战略防御是明朝一贯奉行的军事方略,这一策略是建立在当时明廷与残元势力长期对抗的基础上的。因此,边防问题尤其是西北边镇问题始终是明廷军事战略布局的重中之重。明朝初期以来,明廷先后设立辽东、甘肃、大同、宁夏、宣府、蓟镇、山西、固原(陕西)、延绥等“九镇”,逐步构筑起明朝的边镇防御格局与体系。

在明代“九镇”之中,甘肃镇位于最西端,是设镇最早的边镇之一,驻扎地在甘州。据《重修肃州新志》载:“明洪武五年(公元1372年),宋国公冯胜将兵略定河西。甘肃镇,即汉河西四郡地。明初,下河西,弃敦煌,划嘉峪关为界。由庄浪(今甘肃永登)迤南三百余里为姑臧地,置镇番卫。又设甘州等五卫于张掖,肃州卫于酒泉。”西北师范大学田澍教授认为,甘肃镇北有蒙古,西有诸番,朱元璋担心两者若联合起来共同对抗明朝,将会造成严重的军事危机,西北地区永无宁日。而甘肃镇内外复杂的民族关系,使其在“九镇”中更具有特殊的政治地位。

从明朝洪武年开始,朱元璋在平定西北的过程中,先后在各地设立卫所,以此强化对占领地区的有效管控。在嘉峪关以西、哈密以东,包括青海湖、柴达木盆地在内的广大区域,先后设置安定、阿端、曲先、赤斤、罕东、沙州、哈密等“关西七卫”。其中,赤斤、沙州卫在今甘肃境内,安定、阿端、曲先、罕东卫在今青海境内,哈密卫在今新疆境内。“关西七卫”内附甘肃,外捍达贼,有力拱卫甘肃镇西部。明代甘肃守臣说:“我朝创设哈密、赤斤、罕东诸卫,授官赐赦,犬牙相制,不惟断匈奴右臂,亦以壮西北藩篱。”

明廷在甘州设置“九镇”之一的甘肃镇,在肃州境内设立重要军事关隘——嘉峪关,在嘉峪关以西设置“关西七卫”,肃州的军事、政治地位由此彰显。以嘉峪关为明朝西界和重要建筑标志,明廷加快修筑起由城堡、墩台和边墙(长城)为主的规模宏大的军事防御体系。甘肃镇长城西起嘉峪关,向东经肃州区、金塔县,然后东南向经高台、临泽至张掖。再从山丹之扇马湖墩起,东南行经永昌,再折向北至民勤,又折而南下经武威、古浪,东南向进入景泰县至黄河岸边接宁夏镇长城。另一条复线自武威黄羊镇以东的东滩从主线分出,直向南穿古浪峡、越乌鞘岭,沿庄浪河纵贯永登县全境,至河口沿黄河而下,经安宁堡至兰州。再东北行,经桑园峡入靖远县境接固原镇长城。甘肃镇长城的修筑时间为洪武五年(公元1372年)至万历二十七年(公元1599年),总长1738公里,为全国之首。

田澍认为,在明廷构筑的这一严密的军事防御体系中,哈密卫是第一道防线,嘉峪关内的肃州卫是第二道防线,驻扎甘肃镇总兵的甘州是第三道防线。第二道防线是明朝的生命线,需要严防死守,不能像哈密卫那样任由西域部族和瓦剌侵扰与践踏。在两百多年间,处于要冲之地的嘉峪关经受住了考验,总体上确保了关内的和平与安宁。顾祖禹论道:“都燕者固以肃为右掖矣,乃其地孤悬绝域,四顾丛梗,经略未可易也。”“中外巨防”嘉峪关的崛起就是明代成功控制河西走廊的一个缩影。

肃州是明朝河西走廊贡使贸易的边境重镇

肃州是明朝经略西北乃至西域广大地区的边陲重镇,嘉峪关便成为明朝通往西域的前沿哨所和重要窗口。田澍认为:“终明之世,西域贡使通过河西走廊与明朝所从事的朝贡贸易未曾中断。”究其原因,是明廷通过开放边境与西域诸国发展经济贸易,进而修好与西域国家的政治关系与友好往来,能有效阻止西域诸国与蒙古贵族的联合,大大减轻西北边疆地区的军事压力,有利于明朝边疆地区的稳固与安宁。对此,明嘉靖朝臣唐胄说:“外帮入贡,乃彼之利。一则奉正朔以威其邻,一则通贸易以足其国。”

西域贡使无论是入关进入肃州,还是出关离开肃州,都需严格造册登记、查验关文、核对人数、检查携带物品等。从严核查的目的是防止从明朝带出违禁物品,违禁物品将一律没收。按照明朝规定,西域贡使只要经嘉峪关进入肃州,河西走廊沿线的官员们必须热情接待。在法国阿里·玛扎海里所著《丝绸之路:中国—波斯文化交流史》一书中,记述了盖耶速丁对贡使初入河西走廊所受到热情接待的场景:“肃州是中国边陲地区的第一座城池。一直到那里,都需要穿越一片辽阔的瀚海。在这一站,有一片风景秀丽的草地,中国官员前来迎接使臣。中国人在很短的时间内就于草地中心为他们准备了一次丰盛的宴会。眨眼之间,他们就在那里建起了一个以大顶棚遮蔽阳光的高台,下面放置了大量桌椅。中国人为他们端上了羊肉、鹅肉、鸡肉及盛放在瓷盘中的干鲜果品。”又说:“总而言之,他们在空旷的沙漠中带来了高低桌和一次宴会所必需的一切,甚至比在一个京城做得还要好得多。在用餐快结束时,他们又向使臣奉上了各种烧酒和米酒。所有准备好的这些东西均来自肃州。”

在西域贡使入关后,按照规定将其分为“起送”与“存留”两类。所谓起送,就是选取使团中的10%至20%成员甚至更少,经河西走廊前往北京觐见皇帝。非起送者,便是存留。存留使臣分别留居肃州、甘州两城。当起送使臣从北京返回甘州、肃州后,便与留存使臣一同出关返程。

据《明世宗实录》记载:“故事,贡使入关,半留肃州,半留甘州。”在肃州城里,建有专门的区域和房舍可供西域使臣及商人居住,并由甘肃镇选派官兵负责警备工作。据张星烺编注《鄂本笃契丹记》载,这些人“皆来自西域喀什噶尔等地,专业营商,多有在此娶妻生子者,家室缠绵,因贸于此,不复西还,遂籍入土人之列”。还有“万历四十年(公元1612年),在肃州居住的西域贡使将近400人,岁支粮食2000余石”的记载。利玛窦著《利玛窦中国札记》载:“每天晚上,他们都被关闭在他们那部分城区的城墙里面。”这些西域贡使若在肃州居住满9年将不得不返回本国。葡萄牙人曾德昭在《大中国志》中说:“陕西行省西境的两个城市甘州和肃州,如同广东省南端的澳门一样,各国各地成千的商旅,从那里到来。使团大多在上述两个城市驻留(两城属于边境)进行商品贸易。”在明代欧洲传教士鄂本笃的描述中,明末肃州具有国际性都市的特征,是陆上丝绸之路的咽喉。

嘉靖二十六年(公元1547年),明廷允许使臣所带物品经甘肃镇批准可入市交易。据《利玛窦中国札记》记载,鄂本笃在留居肃州期间,由于粮食昂贵,他不得不以半价出售他的大玉石。他卖了一千二百金币,大半都必须用来偿还他所借的债,余下的用以维持一群人生活。在西域朝贡贸易的影响下,肃州城区各种行业人员开设的店铺林立,商业热闹而繁荣。同时,明廷严厉打击贡使贸易中的违规交易、商业贿赂、敲诈勒索等行为,使甘肃镇守臣“不敢私取番物,番人贡不绝至今”。

西域诸国的贡使人数常达数百人之多,多者甚至超过三千人。如沙哈鲁使团的贡使就达五百多人。据《明太宗实录》载,永乐十七年(公元1419年),哈密向明朝进贡,派出的使者及商人有二百九十人,贡马三千五百多匹,还有貂皮、硇砂等物,明廷回赐的钞达三万二千锭、文绮百匹、绢一千五百匹。景泰三年(公元1452年),瓦剌对明朝进贡遣使达三千零九十五人,进贡马驼四万零二百余匹。明朝“通赏各色织金素纻丝二万六千四百三十二匹,本色并各色阔绢九万一百二十七匹,衣服三千八十八袭,靴袜毡帽等件全”。明廷就是利用这种“厚往薄来”“宁厚毋薄”的手段来羁縻西域诸国,使“远方万国无不臣服”。但这么庞大的使团及众商人进出嘉峪关,中转驻留肃州,其接待任务该是何等的繁重。

空前凸显的“肃州角色”

丝绸之路是中国与中亚、西亚及欧洲各国相互联系的政治连谊、经济贸易、文化交流和宗教传播之路。汉唐达到繁盛,宋元次之。敦煌研究院人文研究部研究员杨富学认为,明代丝绸之路是汉唐丝绸之路的继续和发展,路线与之前相比较有所变更,丝路上的贸易往来更加频繁。尤其是明成祖“锐意通四夷”,使明朝与西域各地的联系空前加强。

明代丝绸之路的繁盛,使肃州成为明朝对外开放的前沿阵地,其政治军事、经济贸易地位空前高涨。洪武五年(公元1372年),征西将军冯胜决定在嘉峪山麓西北余脉处,九眼泉冈塬上建关筑城,扼控咽喉。于次年筑成一座周二百二十丈、高二仗余、宽丈余的无楼土城关隘。比“天下第一关”山海关早建9年。嘉峪关作为肃州卫的前哨,南据祁连山,北凭马鬃山,中间一带戈壁平畴,关城正设在两山夹峙之中,确有“烟笼嘉峪碧岧峣,影拂昆仑万里遥”的气势。弘治七年(公元1494年)谕令肃州整修嘉峪关,在城堡西门外增筑坚固之重关和关楼三层,城墙加宽为三丈五尺。《敦煌杂钞》记载:“兵备道李端澄构大楼以壮观,望之四达。”《重新肃州新志》记载:“嘉峪关楼,在关城西门上,副使李端澄建。”

洪武九年(公元1376年),设立肃州卫。洪武二十八年(公元1395年),肃州卫指挥裴成扩建肃州城,增筑今鼓楼以东半城四里八十步(2048米)。成化二年(公元1466年),巡抚徐廷璋增筑东关厢土城。正德十三年(公元1518年),兵备陈九畴于东北、东南二隅增筑敌楼、敌台。万历二年(公元1574年),砖包肃州大城完工。历经近200年的扩建整修,肃州城成为明朝西部边境地区的军事经济重镇,先后任用王越、马文升、彭泽、王琼等朝廷重臣经略肃州。

永乐十七年(公元1419年),西亚哈烈国国王沙哈鲁过肃州,在其游记《沙哈鲁遣使中国记》中记述:“肃州城市极大,城墙为四方形,有坚固炮台。”“肃州城有四门,每面有一门在中央(即今鼓楼四洞),东、西、南、北各相对峙,街市皆矢直,自此门可望他门,似若相近,然自城市中央至各门之路程,实甚远也。”“城内庙宇甚多,大小不一,大者占地十五亩之多,院内皆扫除清洁,地面皆铺以琉璃瓦,光耀如琢磨之大理石也。”肃州城的宏大坚固,由此可见一斑。据美国人J.M韦勒著、赵辛而译的《戈壁驼队》一书记载:“肃州,1937年9月19日,肃州的城墙全是用砖修筑的,又完整,又雄伟。”据《利玛窦书信集》记载:“肃州与甘州是中国最西北的城市,出了此地就进入了鞑靼国境,那里是中国两座设防坚固的边城,总督坐镇在甘州,知州驻扎在肃州,有重兵镇守在嘉峪关内。”

明朝由于边境的收缩与贸易政策的调整,肃州、甘州成为明朝在西北方面的两个最重要的口岸,新疆与中亚、西亚商人的许多贸易活动被指定在这两座城市中进行。明朝除在肃州、甘州大力发展贡使为主的官方贸易外,明代的市场贸易和私商贸易也相当频繁。当时新疆北部的瓦剌人就经常在明境内“市其私马”。哈密与明廷的市场贸易数量更大,永乐元年(公元1403年),哈密一次就与明政府“市易马四千七百四十匹”。明廷主张“用茶易马,固蕃人心”的军事贸易策略,使茶马贸易成为明朝市场贸易的最大宗。朱元璋每年用茶五十万斤,易马一万三千八百多匹,这些马匹大多配给肃州等地的守边将士。西域诸国对中原地区的丝绸特别感兴趣,丝绸是他们希望得到的最重要的中国礼品。正统十二年(公元1447年),瓦剌朝贡,明廷一次性回赐“彩缎表里、布帛共一万三千四十五匹”。西域诸国商人带回的货物都有大量的丝织品,可见西域与明朝商业贸易的繁盛程度。

毫无疑问,明代无论是官方倡导的贡使贸易、茶马互市,还是民间开展的市场贸易和私商贸易,肃州及嘉峪关都在其中扮演了重要的历史角色。对明代丝绸之路而言,肃州嘉峪关开放,则丝路畅通;肃州嘉峪关关闭,则丝路绝域。弘治六年(公元1493年)十月,明廷派人规劝阿黑麻归附,遭拒绝。明朝对其战而无力,和而无望,便于弘治七年(公元1494年)第一次关闭嘉峪关。禁绝关外贸易,固守肃州,沙州、瓜州居民大部分相继迁入肃州。嘉靖十八年(公元1539年),为防止吐鲁番回鹘与瓦剌入侵内地,明朝将赤金蒙古卫所全部内迁,明朝第二次关闭嘉峪关。对明廷而言,毫不松懈地经略好地处西北边陲的肃州,持续加强对以嘉峪关为中心的军事防御体系建设至关重要,肃州在明代丝绸之路上扮演的历史角色和发挥的重大作用无可替代。

杨永生

(酒泉日报)