守艺人56载雕刻时光 刀笔生花凿出立体伏羲卦象

独家抢先看

原标题:甘肃天水木雕老艺人:56载木艺生涯立体展现伏羲卦象

3月中旬,年过七旬的甘肃省天水市木雕老艺人梁宝宝,在工作室内展示毕生心血木雕作品《天地开宝照 日月风水明》。李亚龙 摄

3月中旬,年过七旬的甘肃省天水市木雕老艺人梁宝宝在工作室内进行木雕创作活动。梁宝宝从艺56载痴迷木雕大半生,作为正高级木雕艺术师,他对天水木雕技艺传承贡献颇多。凿子、锉子、刻刀、电锯,从最初的手工工具到如今电动化工具,梁宝宝在坚守传统手工工艺的同时也不断与时俱进。为了了解和掌握天水木雕技法,他曾花大量时间对天水古建筑上的木雕图案悉心学习,先后参与修复和雕琢了天水市城隍庙牌坊《八仙庆寿图》、伏羲庙正殿背窗《双龙太极图》、文庙大成殿《孔子雕像》以及李广墓文匾等设计制作。

木雕作品《天地开宝照日月风水明》是梁宝宝及其徒弟毕生心血。该作品可由一块木板分解成两块,两块再分解成四块,四块再分八块,整个作品用剔雕工艺通过多层次分解,总体分解为175块,配有六十四卦卦符、河图、洛书、五行、二十四节气、十二生肖等内容,每个部分都附二维码进行讲解,立体直观地展示了伏羲卦象的哲学理念,其灵感来自于伏羲庙先天殿里的伏羲八卦及先天殿顶上的六十四卦。

图为梁宝宝用刻刀雕刻作品 李亚龙 摄

图为梁宝宝进行木雕创作活动 李亚龙 摄

图为梁宝宝进行刨木料工作 李亚龙 摄

图为梁宝宝观察材料切割形状 李亚龙 摄

图为梁宝宝在材料上划线进行切割 李亚龙 摄

图为梁宝宝进行打孔工作 李亚龙 摄

图为梁宝宝展示毕生心血木雕作品《天地开宝照 日月风水明》 李亚龙 摄

相关新闻

中国甘肃网:【甘快看】陇人相丨庄浪“守艺人”:刀笔生花 让枯木逢“春”

一木一春秋,一木一浮生。木雕,是木制品中最具形之美、器之味的工艺品,是传统文化之瑰宝,有着“非遗之花”的美誉。虽历经数千年,但木雕这门古老的手艺仍然以其独具魅力的匠造,装点着人们的生活。雕琢,依旧传达着人们对幸福美好生活的向往。

李丁合,是平凉市级非物质文化遗产木雕传承人,在木雕行业已经整整浸润了三十多年,自小受父亲的影响,一直喜爱钻研木雕这门手艺,他的生活里除了木头还是木头。

“主要做的就是木雕,画桌、方桌、圈椅、灯壁灯这些,第一批活得到了村里人的交口称赞,为我树立了信心。这个手艺也是祖辈流传下来的,再加上我自己的爱好,所以喜欢钻研,不懂的就看书、学习、摸索及想象。”李丁合说。

隆冬的早晨,暖阳初升。李丁合来到自家后院,打开刨床机,开始了一天的创作。

伴随着轰鸣的机器声,一张张凹凸不平的木板在机器的切割下变得规则平整,李丁合每次工作的第一件事,就是下料。从盖房到制作传统家具,对于每一块木料,他都慧心巧思、成竹在胸,发挥它们最大的价值,将它们的生命用另一种鲜活的形式延续下去。“一块木头拿在手里,我脑海中就可以浮现出它成品的样子。”

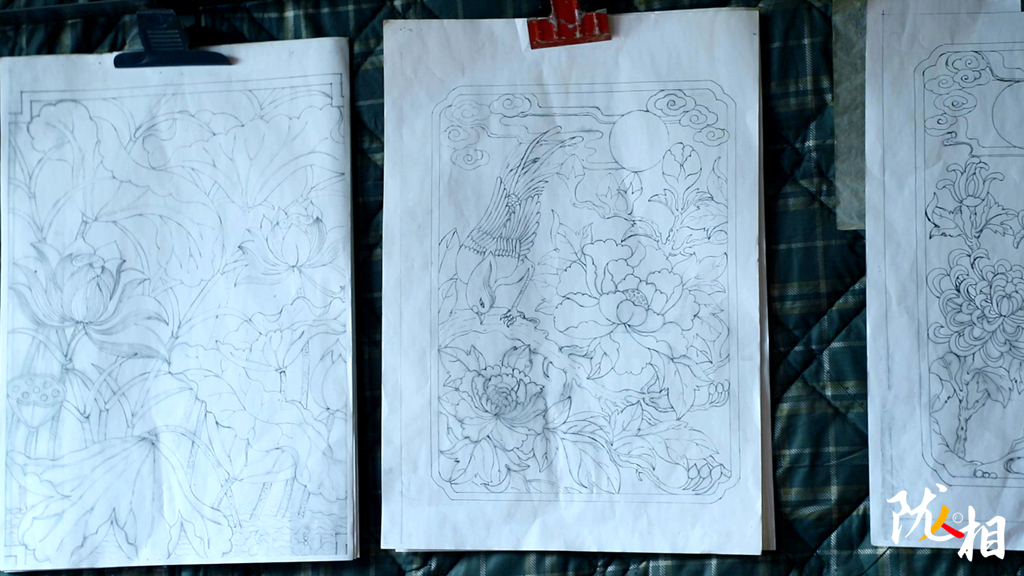

打初稿时,一支普通的铅笔捏在手中,仿佛被赋予了生命,在白纸上,驰骋出峥嵘传奇。将所有的灵感与构思变成手绘图纸,印在木板上,雕刻的准备工作才算就绪。

李丁合说,“图案画成之后,就是雕刻了,刻刀有半圆、全圆、平刀、立刀、铲刀、斜刀,大的小的,总共八十多把,各种各样的作品就是在这些刻刀的相互合作中从木头中‘取’出来的。”

眼准手稳、锤锤有力、刀刀见效,李丁合如同“武林高手”驰骋于江湖之中一般得心应手。分层次、观远近、看高低、分块面,打坯对于塑造整体造型起着关键性作用,也决定着一件木雕作品的成败,必须循序渐进,不得急于求成。

“第一道工序是打坯,根据设计图样用刻刀雕刻出大致形状;第二个工序是修光,就是在粗坯的基础上精细雕刻,需要特别小心,一刀错,全盘输;修光完毕之后就是打磨了,刨光打磨之后刻上字,一个作品就完成了。”李丁合介绍。

木头为纸,刀为笔。百转千回的思量,一刀一刻地落下,木质的清香中,沉屑飘溅,一把刻刀在木头上自如地游走。刀刀合缝,更深藏设计全局的慧心。“这些东西都是榫卯结构,没有用一颗钉子,没有用胶粘,包括槽、大卯、小卯、燕尾式卯、对角卯、尖卯主体上都是纯手工。”

各种形态的刻刀,在木头上雕刻力度的不同,使木头上折射面发生变化,从而形成各种各样的造型,让每一幅作品,既有巧夺天工的张扬,也有不起眼的熨帖自然,不动声色地呈现出最佳的透视效果。

木雕刻录着中华文化的传承与家族梦想,在李丁合看来,这是一门很宝贵的手艺,寒来暑往、日出日落,他一直在图案的创作中思考。“设计图样的时候,就是根据自己积累的经验,自己对于美好的感知进行创造,需要大量的思考。雕刻的时候需要注意力集中,费眼费神,正因为制作成品很难,所以才有意义。”

时光走笔,岁月成章。一把刻刀,一段木头,李丁合用作品记录着世间万物的美轮美奂,而一件件作品,也在他的精雕细刻中被赋予深厚的寓意。“《鹤荷如意》里面有四句话,水中荷花白鹤在,和合如意带富贵,祥云中间一点红,祖祖辈辈不受穷。”

李丁合说,“作为市级非遗传承人,我希望有更多的年轻人喜欢上雕刻这门手艺,把咱们祖祖辈辈流传下来的这门古老的工艺流传下去,把民族文化发扬光大。”

从一张张粗犷的木板到一件件蕴含百样故事的木雕作品,在一刀一划中,李丁合与木雕的光阴故事将会在更多年轻的血液中上演。

西北角·中国甘肃网记者 孙珩力 通讯员 李鼎

甘肃日报:河州蛋雕上的精妙世界

光波

复刻马家窑彩陶

杨星国在制作蛋雕作品

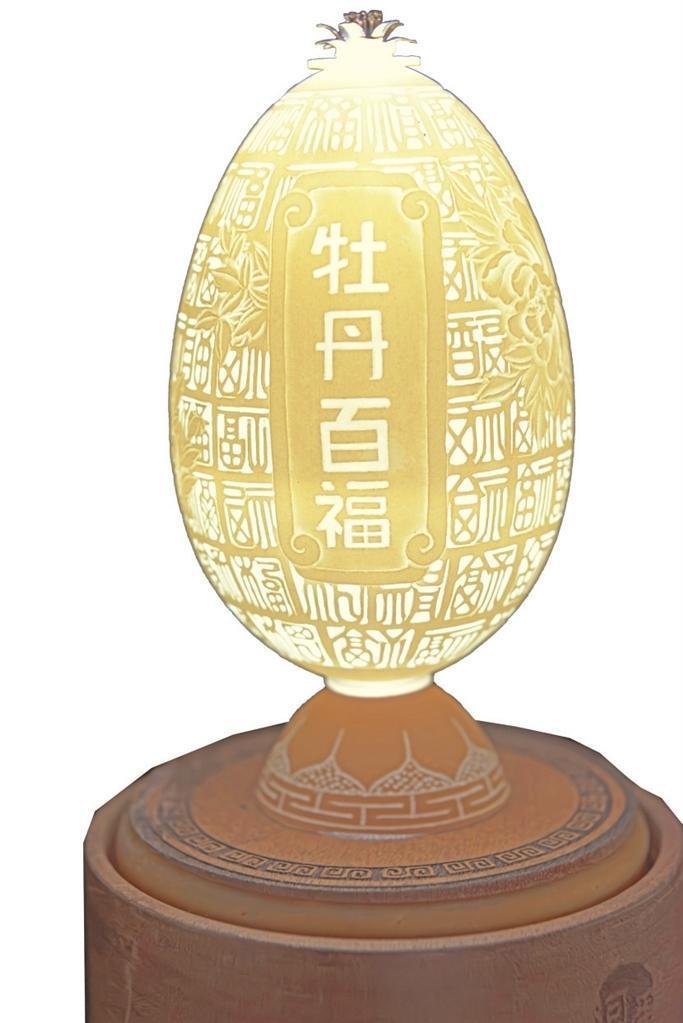

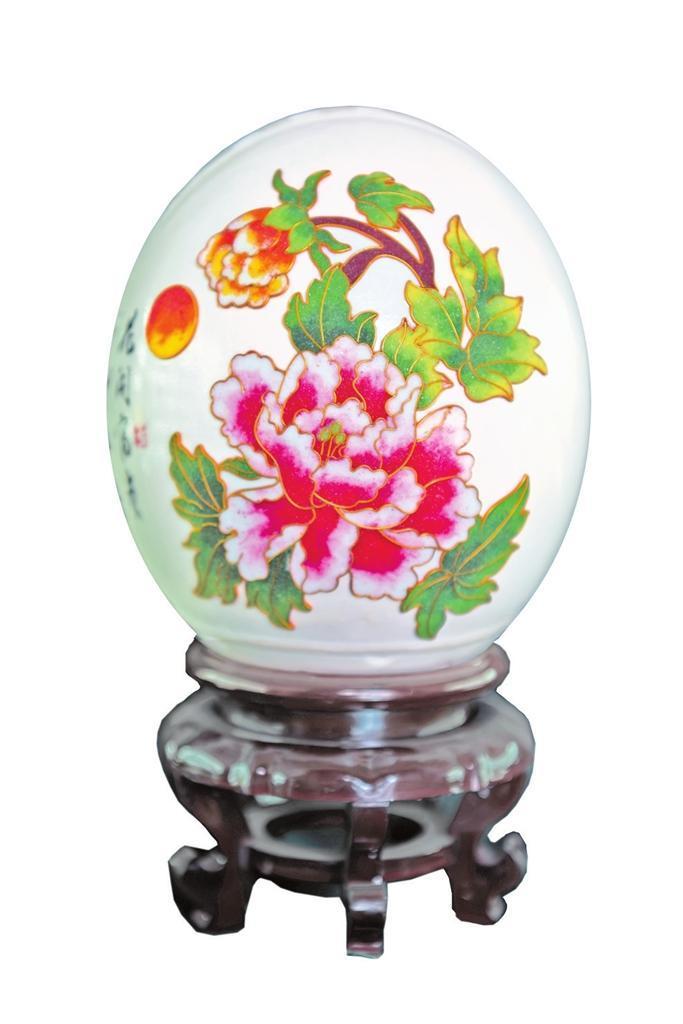

鹅蛋《牡丹百福》

掐丝珐琅《河州牡丹》

河州牡丹小夜灯

李萍 严海萍 包蕾

以蛋为纸,以刀为笔,刻刀起落间,蛋雕艺术像河州牡丹与“花儿”一样纷繁盛开、娇艳绽放。古人善于从生活中发现艺术,南朝《荆楚岁时记》里的“镂鸡子……古之豪家食,称画卵”,唐代白居易《和春深》里的“玲珑镂鸡子,宛转彩毬花”,这些记载中的“镂鸡子”就是现在的蛋雕。

杨星国是河州蛋雕艺术的创始人,甘肃省工艺美术协会会员,他传承家乡的雕刻文化,把砖雕、木雕、葫芦雕刻的图案和雕刻技法成功融为一体。他开创的河州蛋壳雕刻工艺受到广泛赞誉,赋予河州文化独有的特质,以精彩纷呈和通透精妙凸显出别样的艺术气息,跃然于大众视野。

1978年,杨星国出生于临夏市的一个普通家庭,初中毕业后,他开始长达十多年的长途货运生涯。八年前一次偶然的机会,他在电视上看到一串雕刻在鹅蛋上的葡萄,惊叹不已,小小蛋壳上怎能雕刻出那样好看的艺术?他被折服,从那时起,他就对蛋雕艺术产生了浓厚的兴趣。

虽然没有老师教授蛋雕技艺,但是杨星国依照网上搜索到的视频,自学成才。他自己也没想到接下来的日子会与蛋雕息息相关,也没想到会在蛋壳上雕琢艺术人生。

谈及初试蛋雕的种种,杨星国记忆犹新:“刚开始雕刻时,发现要想在蛋壳上雕刻简直难如登天,又脆又薄的蛋壳没有任何的柔韧度,用力稍有不当蛋壳就会被刻透、碎裂。一次、两次、三次……很多个蛋壳、很多次破碎之后,我终于刻成了第一件作品。”

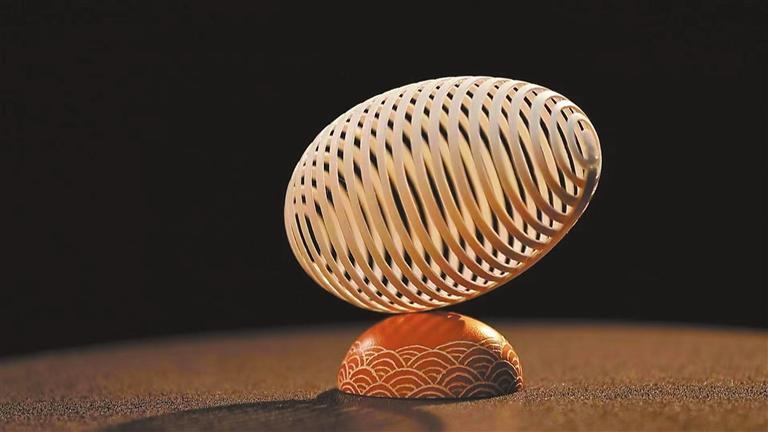

镂空雕刻,灯光下,几何图形凸显的美,犹如一朵异样的花,盛开在他的心田。他感动于小小蛋壳带给他的惊喜和内心的悸动,至今还保存着那件处女作的照片。

有了第一件作品就有了第二件,并越来越多。杨星国的生活开始改变,他出车回家,便沉浸在自己的世界里,忘记了时间忘记了疲惫,满心欢喜地扑在蛋雕上。起初家人不理解,埋怨过他,但他没有放弃,一边跑车一边学习摸索雕刻技术,花花草草之外开始慢慢尝试人物肖像的雕刻。他发现人物雕刻与花草雕刻一点也不一样,第一次成功雕刻的人物肖像作品是他依照姐姐的照片雕刻的,家人看到后都说非常像。那次的成功,使杨星国更加喜欢蛋雕。

对于雕刻过程,杨星国深有体会,他说:“蛋雕基材由于薄、脆、材质不匀称等原因,稍不小心就会前功尽弃,所以以刀代笔自始至终都要保持心静、手稳、下刀准。因此,在蛋壳上作画是个考验,是对手法技巧的考验。”

一颗对蛋雕艺术执着的心,让杨星国的生活变得多姿多彩,也升华了他对蛋雕的喜爱。

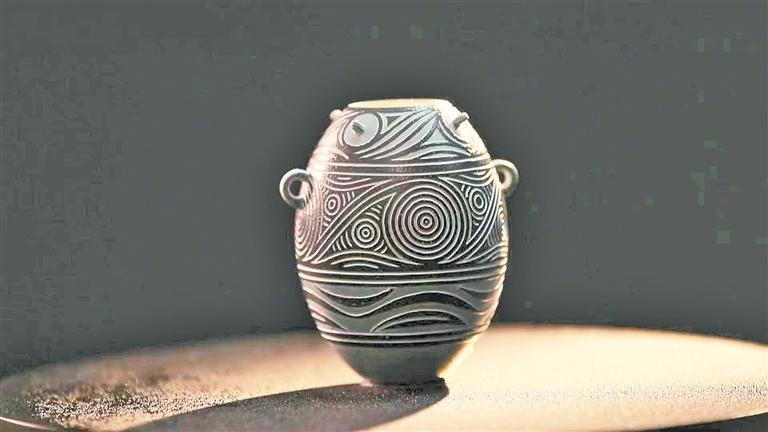

一款款唯美的蛋雕艺术品,要经历选蛋、构思、布图、雕刻、修整、装裱的过程,其间所付出的精力只有蛋雕艺术家自己知晓。为了精益求精,杨星国努力学习,仔细钻研关于蛋雕艺术的种类、流派、雕刻手法等各方面的知识,从把蛋雕当作一种业余爱好到术业有专攻的技能大师。2015年是杨星国难忘的一年,那年,他凭着长期的锤炼,以古老丰富的河州文化为载体,把临夏独具特色的砖雕、木雕、葫芦雕刻的图案和雕刻手法,以及阴刻、阳刻、线刻、浮雕、影刻、拼雕、套雕、衬雕、镂空等丰富多彩的雕刻技法,经过反复尝试和钻研,融会贯通。同时,他借鉴吸取西方蛋雕的透视技法,使作品一步一个台阶,层层递进,最终给大家呈上了一件件形态各异、栩栩如生的艺术珍品。

那些艺术品完全是蛋壳本身的色彩,只是通过特殊的技法分层表现,从而呈现不同色彩,彰显蛋雕的精妙,使作品充满民族文化元素与现代时尚。他的作品被誉为“可以带走的八坊十三巷”。

杨星国的蛋雕作品惊艳了众人。2016年,他在临夏市的八坊十三巷有了自己的工作室,将河州蛋雕作为临夏特色手工艺展现给来自全国各地的游客。同年,采用临夏砖雕图案和雕刻手法设计雕刻的一件鸵鸟蛋作品应邀参加拍摄了2017年CCTV1春节宣传片。

2017年,他将马家窑彩陶图案雕刻在鸸鹋蛋壳上的作品参加了第14届甘肃省工艺美术百花奖,获创新创作一等奖。同时,作品《富美临夏》获制作技艺一等奖,《蛋中蛋镂空笼中鸟》获得中国工艺美术文化创意奖铜奖。此后,一组作品又在第七届甘肃省旅游商品大赛中获金奖。鸸鹋蛋雕刻作品《伯乐相马图》参加深圳文博会冬季工艺美术精品展,获得中国工艺美术文化创意奖银奖。

2018年5月,鸵鸟蛋作品《牡丹亭》和鸸鹋蛋作品《八坊印象》在第14届深圳文博会上获得中国工艺美术文化创意奖铜奖……

随着蛋雕技艺的精进,杨星国的名气越来越大,去年3月,他被吉林卫视邀请参与拍摄高手在民间栏目的节目录制。

由于杨星国雕刻时对力度的掌握恰到好处,且十分讲究握蛋的手法,因此,他的《蛋中蛋镂空笼中鸟》《童年》《拼雕蛋中蛋牡丹亭》《梅兰竹菊》等诸多作品,以“脆弱”的艺术赋予河州文化珍贵的记忆。

生活在重复,杨星国沉浸于蛋雕艺术的美好,他说:“宁静的午后或深夜,我总是埋首案前,在蛋壳上雕刻着那片属于自己的天地。手中的刻刀在那一刻被赋予了生命,让蛋壳与手艺人实现了今生最完美的相遇。在我看来,蛋雕不仅仅是一门艺术,更是丰富生活、修身养性的补充。”

蛋雕改变了杨星国的生活,也改变了他对人生的追求。源于蛋雕艺术品呈现的精妙,慕名拜访他的人很多,去他的工作室参观或学习,并向他请教问题时,他都会细致、耐心地讲解或演示,有时候还会让游客自己上手体验。

过去的几年,杨星国一直把自己的蛋雕手法、技巧等发到网上,分享制作经验,提供远程辅导。后来又对制作过程进行直播,对每一个步骤进行详细讲解,让更多的朋友通过网络交流来体验和感受蛋雕艺术的奇妙之处。值得一提的是,他的抖音原创作品《河州蛋雕》一经发布,短短一周时间,单条点击量超过7900万,点赞量537万,使河州蛋雕技艺被更多的人所熟知……

为了将蛋雕艺术更好地传承下去,为了让更多喜欢蛋雕的孩子们掌握蛋雕技艺,临夏市青少年活动中心成立了杨星国蛋雕艺术大师工作室。同时,他开展蛋雕艺术课,毫无保留地与大家分享他的蛋雕技艺,他说:“艺术灵感的激发、艺术才华的养成,很多时候来源于思想的交流、技艺的切磋。”

杨星国雕刻过的作品达两千多件,作品《牡丹亭》是他用最新的拼雕手法创作的,鸵鸟蛋壳细分成300片,打磨成“瓦片”样,逐片贴成古建筑中亭顶盖状,形成牡丹亭之样,做成外层的“亭”;内层的“牡丹”则用鸸鹋蛋壳,利用其自然色,依照牡丹层层雕透,第一层深墨、第二层墨绿、第三层淡绿、第四层白色从外到内雕刻,作品既有国画的神韵又有雕刻的立体艺术之美。浮雕、阴雕、阳雕、镂空雕、拼雕等手法,在《牡丹亭》作品里全部显现。为了让作品表达的效果更充分,杨星国又加了一些机械原理让其旋转,还加了灯光,于是,3个鸵鸟蛋壳与1个鸸鹋蛋壳在杨星国的巧妙构思中有了全新的生命。

今天,蛋雕深受大家喜欢,而杨星国也取得了一定的成绩,有了更多的身份。从一名货车司机到工匠,再到客座教授,他钻研蛋雕,传承河州的雕刻文化,开创河州蛋壳雕刻工艺,锲而不舍地续写着“河州蛋雕”的故事。

当夜深人静时,一盏灯亮着。那盏灯下,一支铅笔与一把刻刀,让杨星国摒弃浮躁,在一枚枚蛋壳上开启一个又一个丰富精妙的世界……

(本文配图均由赵宇、朱国辉提供)

甘肃日报:丝线慢捻点缀生活

孙筱娜

她以针为笔,以线作色,书写不一样的布艺人生——她,就是灵台非物质文化遗产手工布艺传承人成玉琴。

从缝补到布艺,是生活的样子,是时代的变迁。

走进成玉琴的工作室,她正和学艺的伙伴姚小红制作“鲤鱼跃龙门”,打版、剪样、缝制,针线在她的手指间自如穿梭,老粗布通过她灵动的双手,被赋予了安宁吉祥的寓意和生命力。

在成玉琴家里,到处都是她创作完成和正在创作的作品,电视柜上摆放着她制作的鲜花、盆栽,沙发背景画上挂着她编制的香囊,形态各异,既贴近生活,又反映现实,民俗味十足。

选料上乘,精工细作。成玉琴在传统技艺上大胆创新,为了追求心仪的布质纹理,呈现更好的产品效果,她自己更是动手染起了布。

工作台上布置出的各色布艺鲜花、项链、耳坠、胸针、动物、香包香囊,还有特意为春节设计出的连年有余、鲤鱼跃龙门、五福贺春……一件件制作精美的布艺作品俏皮可爱、活灵活现。

从领悟传统到创新选材,成玉琴力求每一件作品针脚整齐、配色清雅、自然生动,将自己美好的情感倾注到细针缝制之中,一针一线将色彩点缀于生活之中,让陪伴在身边的每个物件都有温度。

她热爱布艺,光阴在这丝线慢捻间,走过了二十多年。

为了将这份优秀的民间文化传承弘扬下去,成玉琴免费为布艺爱好者教授布艺制作技术、参加各类民俗艺术活动,向更多人推广这项技艺。

看着一堆布料在成玉琴手中像变戏法一样,变成了充满灵动的布艺品,这份喜欢便注入到了姚小红的内心。退休以后,有了闲暇时间的她便随着成玉琴一起做起了手工布艺。

2022年,成玉琴的手工布艺被列入县级非物质文化遗产名录。她整理图样,设计画稿,制作了一批批传统布艺作品,充分发挥布艺技巧。手工布艺历经时光淘洗,如今正走在春天里。

兰州晚报:剪纸非遗传承人柳荣西

一方水土一方人 一刀一剪绘人生

柳荣西

扫码看视频

春日温暖的阳光透过玻璃窗洒在农家小院的堂屋内,一位老人正坐在台桌前,用剪刀裁剪着一幅窗花,手指翻飞间,纸屑徐徐落下,纸张便有了故事和生命……这位老人叫柳荣西,他是红古剪纸的非遗传承人。

四十多年来他立足乡土,以剪纸艺术为家乡代言,他说一方水土养一方人,剪纸作品就应该有兰州的本土特色。因为对艺术有着这样的理解,他的作品一直以来都能反映出西北农村独特的日常生活,仿佛能让人身临其境。

“我的灵感来源于日常生活”

剪纸是中国的传统民间艺术,也是世界非物质文化遗产,距今已有两千多年历史。而红古的剪纸更是取材广泛,技法精细,可称作“刀刻下的绘画艺术”,尤其是俗称剪毛功和细丝线条高超出神,要剪出一幅优秀的作品,往往需要制作者极具耐心和想象力,坐得住,耐得住,但这些对于柳荣西来说,不过是寻常事。他告诉记者:“剪纸需要你集中精力,沉下心来,慢慢地、仔仔细细地做。除了技巧的练习,更重要的还是观察生活。”这是一种完全从土地上、锅炉边、苹果树下生长出来的艺术,是乡村生活在劳动人民眼中最真实的样貌。

走进柳荣西的家,各式各样、大大小小的剪纸作品满满当当,有贴在天花板上的、有挂在墙头的、有放在台桌上的,就连喝茶的茶杯都印着剪纸图案。被问及创作灵感从哪里来?他表示,正如画笔之于画家,剪刀让他在灵感来临时自由自在地创作剪纸艺术作品。他说:“我的灵感来源于日常生活,可以是动物、植物,或者我见到的任何生活中的物品,只要认真观察,都能让它们跃然纸上。”柳荣西以自己的方式构建起了独一无二的纸上世界,无穷的创造力都来源于最贴近大地的生活之中。

剪纸已成为他生命的一部分

如今的柳荣西在红古地区已是名声鹊起。但他还是每天坚持不懈地练习剪纸,常与各种艺术人才切磋交流如何提高剪纸技艺,学其所长。他觉得剪纸已成为他生命的一部分。并且他还热心地为喜欢剪纸的人们传授剪纸技艺,教他们如何剪出灵动美丽的剪纸,使剪纸艺术、民间文化发扬光大。他说:“在教学的时间里,学生每学会一种剪法,我心里都特高兴!我认为,非物质文化遗产的传承是对历史流传下来的技艺操作过程的传承,一旦失传,也许就永远没有了。”他的所作所为是为了使剪纸艺术发扬光大,传承这项传统艺术,他无私地奉献着,是一名真正的工匠,对于剪纸艺术也是独具“匠”心。他的剪纸作品《党在丰收的人民心中》《喜庆的菊花》《山沟中欢乐的鹿》《岩羊训山》在兰州市纪委监委和市妇联联合举办的兰州市妇联清廉家风主题剪纸作品展中获得广泛好评,同时部分作品收入了《甘肃当代剪纸集锦》。

在历史的长河中,太多文化的脉搏轻轻跳动,少数的人们,历经千年,将古老传承,不懈记录着从前的诗与远方。而柳荣西则是用最朴实的方式表达生活的本质内核。他用剪纸记录自己的生活,也让我们看到了生活的另一种可能。

兰州日报社全媒体记者 李沛珂 文/图