1/3时间在世界屋脊 兰大人探十万个为什么之冰川病毒

独家抢先看

全年近1/3时间在"世界第三极"打卡上班!

其构建的第一个

全球冰川表面生态系统DNA病毒数据集(SgVG)

将原有冰川DNA病毒基因组数据扩大了15倍

并发现冰川表面潜在的

与人类相关病毒序列检出频率极低

兰州大学这一宝藏团队

再出新成果!

•冰川中是否存在未知的病毒?冰川消融所携带的病毒是否会对人类健康产生威胁?

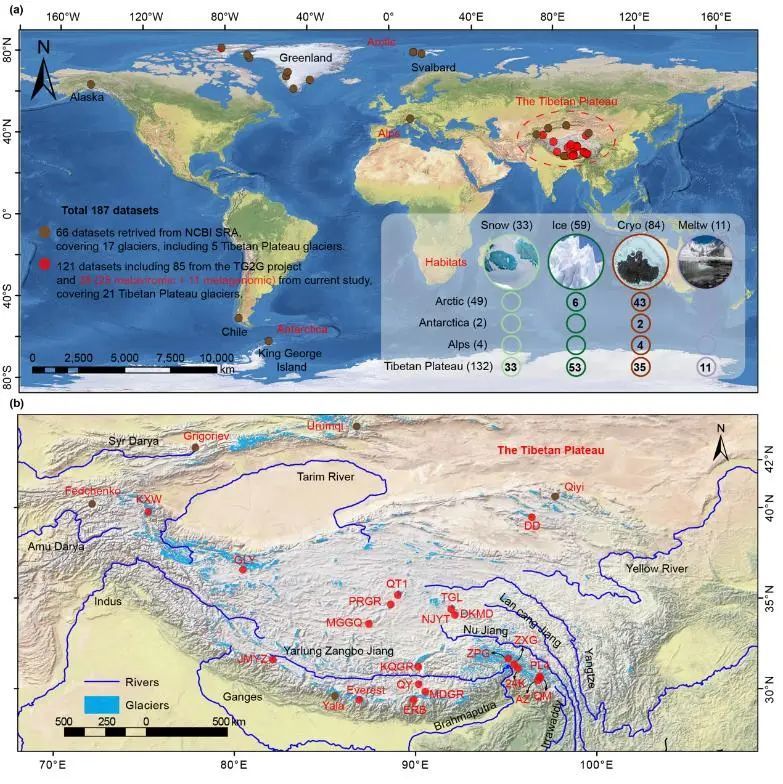

近期,以兰州大学泛第三极环境中心、中国科学院青藏高原研究所和厦门大学为主的研究团队,在Science Bulletin发表了题为“Diversity and function of mountain and polar supraglacial DNA viruses”的研究论文。该团队通过对全球38个冰川表面雪、冰、融水和冰尘多生境187个宏病毒组和宏基因组数据的挖掘(图1),获得10,840个冰川DNA病毒基因组,构建了第一个全球冰川表面生态系统DNA病毒数据集(SgVG),系统揭示了冰川病毒的物种多样性、独特性和生态系统功能,获得了对冰川DNA病毒物种、功能和生态安全的新认知。

图1 冰川表面DNA病毒数据集(SgVG)涵盖的冰川区域和冰川表面的冰、雪、融水和冰尘

请跟随小兰的脚步一起探索

十万个为什么之冰川病毒!

Q1: 冰川中是否存在生命体?

答案是一定的!

作为地球上比较特殊的一种环境,冰川具有低温、强辐射、寡营养的特征,不利于生物存活。在很早以前大家对于冰川环境当中是否存在生命还存在疑问,随着相关研究的推进,发现即使在这样严峻的生存环境里也存在生命体,而且存在非常活跃的生命。

刘勇勤教授团队的刘鹏飞教授告诉我们,“先前研究发现冰川当中比较多的或者说占主要的生物类型可以分为三类,包括细菌、藻类和真菌。小时候我们在生物课本上看到的大象虫这种低等原生动物也可以观察到。”

Q2: 冰川中是否存在未知的病毒?

存在!

在2019年甚至更早时候,有一些科普文章热衷探讨“将来冰川消融是否会把冰川中千万年前的一些物质释放出来?”由于缺少系统的研究,这种论调存在的不确定性带来了一些社会恐慌,加之近些年COVID-19造成的影响,“冰川病毒”成为了公众高度关注的对象。

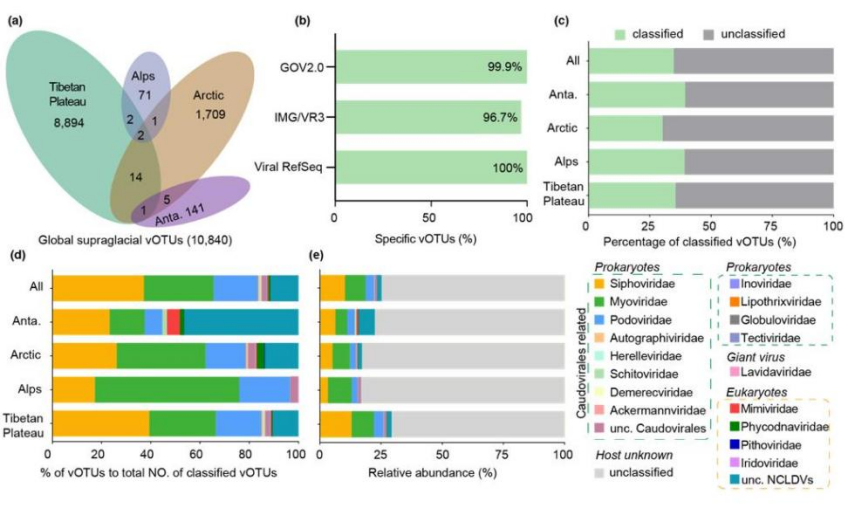

刘勇勤团队基于先前的研究基础和研究背景,联合中国科学院青藏高原研究所和厦门大学等研究团队开展了冰川生态系统DNA病毒相关研究,其构建的第一个全球冰川表面生态系统DNA病毒数据集(SgVG)包含了8894个从青藏高原冰川获得的病毒数据和1709、141、和71个分别源自北极、南极和阿尔卑斯山冰川的数据。SgVG将原有冰川DNA病毒基因组数据扩大了15倍,为全面认识冰川生态系统奠定了坚实基础。

根据研究团队的发现,冰川表面病毒物种新颖性高,存在大量新型病毒和待发掘的病毒功能。高于65%的冰川表面病毒无法被分类(图2),很可能代表新的病毒谱系。功能分析显示,72%病毒基因组编码的蛋白生物学功能无法得到注释,超过39%的蛋白簇未在公共数据库中找到同源蛋白。

图2 冰川表面生态系统DNA病毒物种组成

Q3: 猜想与假设:冰川中的病毒有可能会

带来什么样的影响?

刘鹏飞教授告诉我们:“关于冰川病毒的生态效益和生态影响,该研究关注的第一个方面是针对冰川生态系统本身,由于这些病毒具有很强烈的活性,因此可能影响冰川中生活的我们原来就知道的一些细菌、藻类这些相对简单的生物,这也就意味着病毒会改变冰川这样一个极端环境中的生命过程:比如说细菌的繁殖、进化、光合作用过程等;

其次是对于下游生态系统,青藏高原是“亚洲水塔”,冰川是下游河流的重要水源。如果冰川消融,部分物质会随着融水进入到下游的河流湖泊,这就意味着其具备着一定的风险程度,需要具体研究验证。”

Q4: 从研究结果看,冰川病毒真的会带来

以上假设中所提出的影响吗?

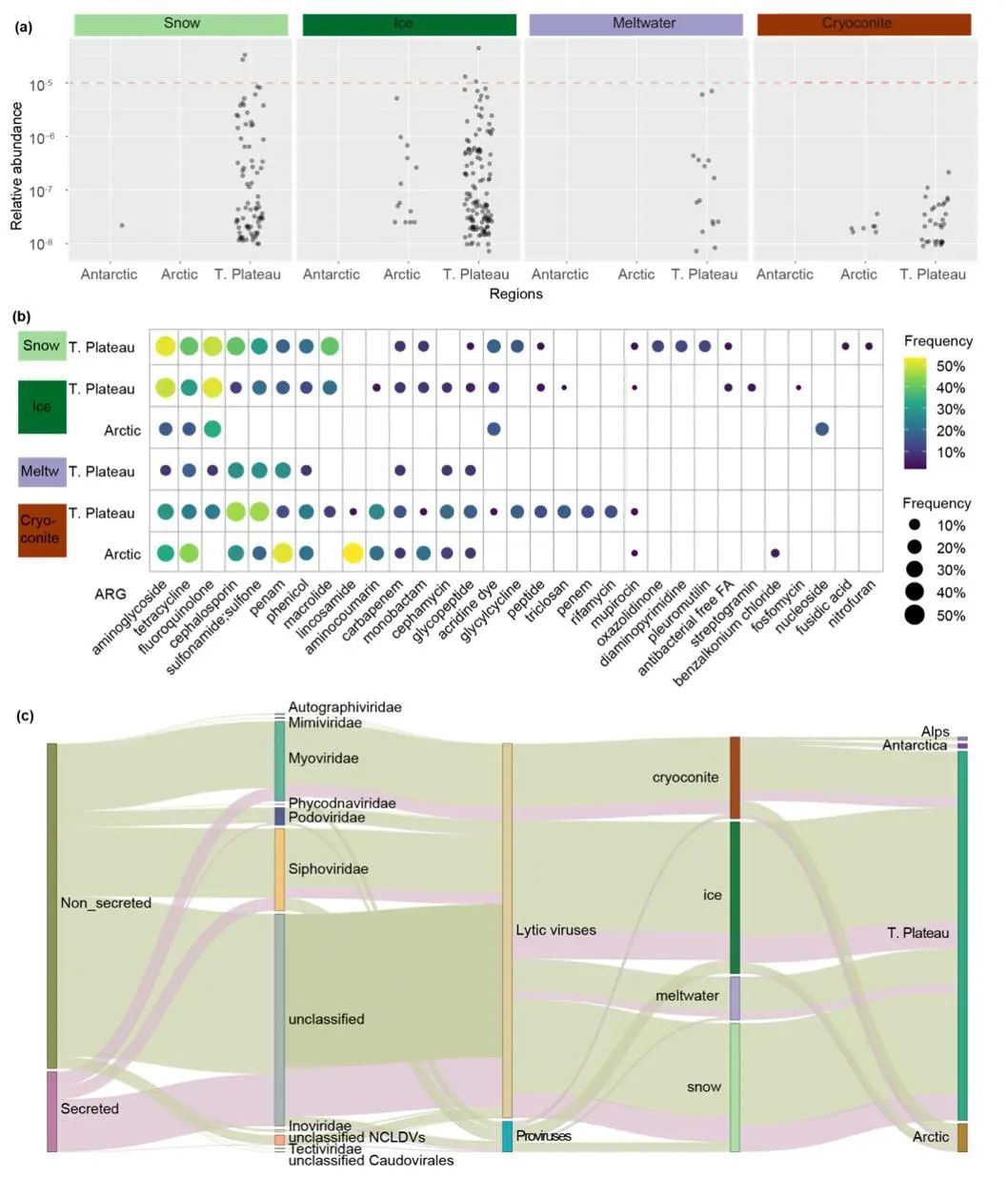

研究发现,在 DNA 病毒的层面冰川系统对于生态安全的威胁几乎是可以忽略的,冰川消融对于下游的人和动物的影响是极其微小。冰川表面潜在的与人类相关病毒序列检出频率极低,冰川表面DNA病毒主要侵染原核生物和低等真核生物,而不是植物、动物或人类。将冰川病毒序列与数据库中相关病毒进行比较发现,人类、动物和植物相关的病毒信号检出频率极低,低于10⁻⁴,绝大多数在10⁻⁵–10⁻⁸(图3a)。

但是由于其具备影响藻类、细菌这样一些微小生物的可能,它可能改变区域的元素循环的过程。比如说在冰川当中能够影响光合微生物的病毒,当它进入到河流存活下来,必然会改变或影响河流当中一些能够进行光合作用的藻类,从而改变碳的固定、二氧化碳的释放等过程。

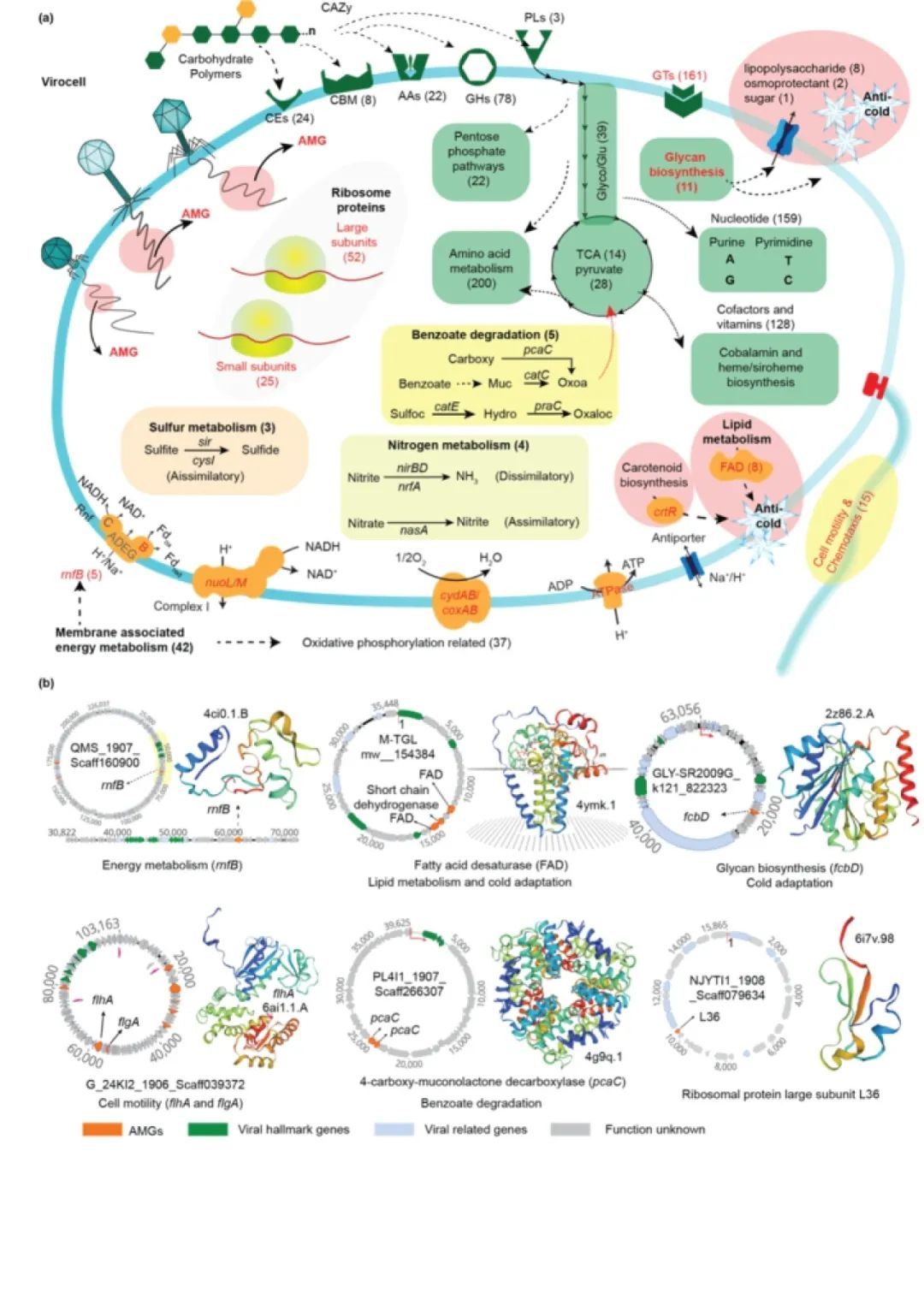

冰川表面病毒调节细菌群落代谢并影响冰川碳组份,野外原位培养发现青藏高原冰尘中病毒具有非常高的活性,病毒丰度和生产力与海洋和土壤环境相似。冰川DNA病毒能够感染83%的冰川原核生物类型,感染变形菌、蓝细菌和拟杆菌等冰川表面丰度高且驱动碳-氮循环的核心类群。冰川DNA病毒编码了1332个辅助代谢基因(AMG),AMG涉及代谢、细胞过程、遗传和环境信息处理等57 条途径,帮助宿主将冰川中难分解的有机质转变为易降解的类型,从而改变冰川有机质组成(图4)。

图4 冰川表面DNA病毒编码多种类型辅助代谢基因(AMG)

Q5: 那么冰川病毒会不会携带其他风险遗传

因子,进而影响其宿主呢?

病毒作为一个类似于公交车的传递系统,可以携带不同的DNA片段,由于病毒本身也可以在不同的宿主之间跳来跳去,所以它同时也会把它携带的遗传物质(DNA片段)注射到这个宿主体内去,进而改变环境当中的基因流和遗传物质的流动。

因此研究也进一步探讨了病毒所携带的移动元件,这里面就涉及“是不是会存在比较重要的具有潜在生态安全风险的移动元件的基因的传播?比如我们比较关心的抗生素抗性基因(ARG)和毒力因子(VFs)这两大类因子。”

研究发现,冰川病毒其实几乎很少携带抗生素抗性基因,所以它移动的过程当中去传播抗性基因的能力是有限的,只有1.1%的冰川病毒基因组编码ARG,包括氨基糖苷类、四环素等31类抗生素抗性基因(图3b),冰川病毒通过携带ARG对公众健康构成的风险较低。但是我们发现它携带了很多潜在的毒力因子,8.6%的冰川病毒编码VFs(图3c),因此在未来应评估冰川消融释放携带VFs的病毒感染下游微生物导致新病原体出现的可能。

图3(a)冰川表面与人类相关病毒序列的相对丰度;

(b)DNA病毒基因组携带的抗生素抗性基因类型及其在不同冰川中出现频率;

(c)病毒携带的VFs类型及其分布特征。

揭秘!冰川背后的科研团队

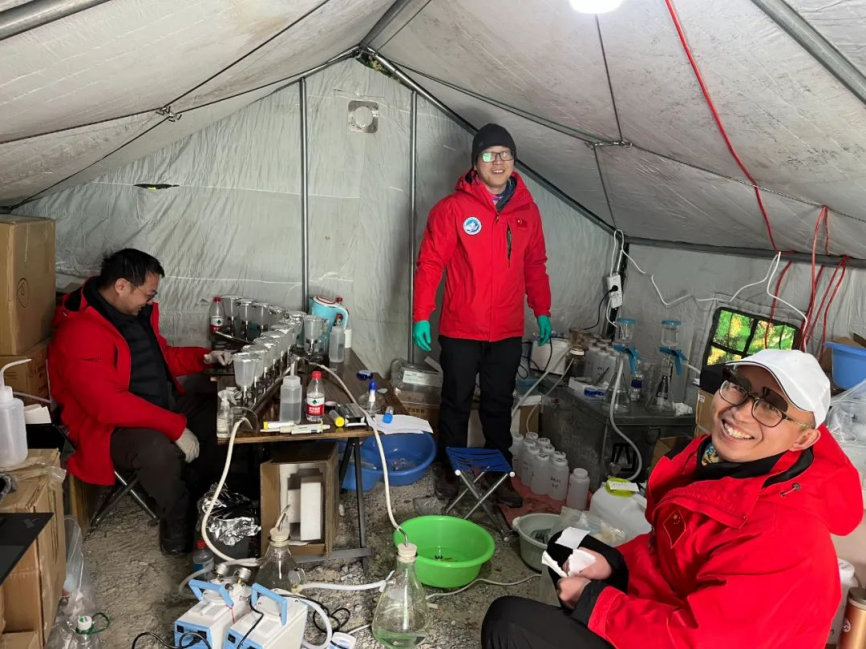

研究中心成立近三年,团队成员的足迹已经遍布青藏高原的主要冰川,团队的“大姐”刘勇勤教授已经踏足三极。“高原虽苦,但是和对的人在一起,总是甜的。”他们踏足的不仅是高原冰川,更是一片用热爱和坚持浇筑的热土。

刘鹏飞教授介绍,“基于不同的研究方向,团队每年会不同的学生和老师有 1/ 3 到 2/ 3 的时间都会在青藏高原以及附近冰川地带工作,基本上在海4000m-6000 m这个范围。在国内的很多冰川,比如在距离拉萨约4小时车程的枪勇冰川等我们都会长期驻点,定期按月或者按季度在那个地方进行从冰川一直到下游生态系统的连续采样。出野外工作环境虽然相对艰苦,但总能发现别样乐趣。”

兰州大学泛第三极环境中心

兰州大学泛第三极环境中心成立于2021年,立足以青藏高原为核心的第三极,联动南北极,围绕三极气候环境变化与生物地球化学循环的前沿科学问题,面向国家重大需求,研究三极极端环境多圈层物质与能量循环过程及其与气候环境变化的耦合机制,揭示全球变化对生态系统关键过程、生态安全和人类健康的影响。

文字丨刘鹏飞 冯杨敬

图片丨受访者提供

(兰州大学官方公众号)