“问诊”珠峰冰川:在万米冰芯里寻找气候“密码”

独家抢先看

原标题:逐冰而上①|珠峰冰川密码:来自海拔6530米的气候警钟

澎湃新闻特派珠峰记者 廖艳 王选辉 邹桥

【编者按】

作为地球之巅,珠穆朗玛峰是感知全球气候变化的前哨。

刻画冰川形态变化,破解冰芯所携“密码”,可以重建珠峰地区千百年来气候环境变化的历史。

今年4月至5月,澎湃新闻跟随中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室的科考队,登上珠峰绒布冰川,在海拔6530米记录极限环境下的艰难科考,与气候变化对冰川的显著影响。

澎湃新闻关注冰川保护系列纪录片之《珠峰冰川密码》,记者跟随科考队抵达海拔6530米的珠峰绒布冰川,全程记录这次在高海拔地区极寒环境下的科考行动。(29:54)

珠穆朗玛峰地区正在以每10年0.33摄氏度的速度不断升温。

在珠峰北坡海拔约5443米处,中国科学院西北生态环境资源研究院博士研究生汪少勇和澎湃新闻记者邹桥一起按下了快门。他们拍的这张照片,与102年前英国探险家乔治·马洛里拍摄的中绒布冰川照片,几乎是同一区域位置和角度。

不同的是,百年之后,对比两张照片中的中绒布冰川冰塔林,末端已退缩数公里。

中绒布冰川冰塔林末端相比百年前退缩数公里 澎湃新闻记者 邹桥 图

由于珠峰地区的特殊地理位置和环境,这里成为感知全球气候变化的前哨。而破解这里的冰川冰芯“密码”,研究者就可以重建珠峰地区几百年甚至几千年以来气候环境变化的历史。

为钻取珠峰东绒布冰川透底冰芯,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室(下称:冰冻圈科学国家重点实验室)主任康世昌领导的科考小组再次攀至海拔6530米垭口,开展了为期30天的“珠峰地区冰川变化与冰芯气候环境记录考察”工作。

澎湃新闻特派珠峰的记者随队记录此次科考全程。这次科考队不仅要在东绒布冰川垭口钻取冰芯,还要给珠峰中绒布冰川、东绒布冰川做地形扫描,测量冰川表面形态。

“我们将利用此次钻取的冰芯,重建微塑料等污染物的变化历史。”康世昌介绍,他们希望获取更多基础数据,对冰川未来如何变化,作出更准确的预估。

无风的约会

极寒、缺氧,随时可能出现的暴风雪天气,在珠峰极高海拔开展科考绝非易事。

今年5月,2023“巅峰使命”珠峰科考在西藏珠峰地区开展。康世昌团队是科考小组之一。为了完成这次艰巨的科考任务,科考队提前数月开始准备。

4月23日清晨,天微微亮,科考队员陈鹏飞一行18人从拉萨自驾出发,一路沿着318国道转入珠穆朗玛峰国家自然保护区,翻越海拔5300米的加乌拉山口,再经过108道弯,辗转十余小时来到珠峰脚下。

珠峰地区位于我国和尼泊尔边界,是全球中低纬度地区冰川分布最集中的区域之一。根据我国第二次冰川编目和尼泊尔冰川编目显示,珠峰地区南、北坡有2438条冰川,总面积3271.4平方公里。其中,我国境内珠峰自然保护区分布有1476条冰川,面积为2030.5平方公里。

为提前适应极高海拔地区,科考队驻扎在海拔5200米的珠峰大本营。营地正前方,是高耸入云、金字塔般的珠穆朗玛峰。这里的天气变化莫测,昼夜温差大,时而狂风不停,时而小雪纷纷。

据康世昌介绍,今年,他们将利用高分辨率的先进技术给珠峰中绒布冰川、东绒布冰川做扫描,测量冰川表面形态,通过与2022年的同类型数据及遥感资料进行对比,刻画冰川变化。

沿着冰川侧碛的小道,攀爬到东绒布冰川、中绒布冰川不同海拔处,采用摄影法、无人机摄影测量法等方法,进行冰川观测。这是科考队每天都要开展的工作。

高坛光是兰州大学资源环境学院副教授,他这次携带了三架无人机,为冰川航拍观测。去年,他们使用无人机获取了大量珍贵的中绒布冰川和东绒布冰川观测数据,生成了国内第一个珠峰绒布冰川3D模型。

无人机在珠峰地区附近作业常面临两大难题。一是清晨周边温度零下十几度,机器难以启动;二是午后温度高时,附近的峡谷又常常起大风。连续几天,因风太大,高坛光的无人机都无法起飞。

几次失败之后,他笑称:“我在等一场无风的约会。”

4月28日天不亮,高坛光又背上无人机,带着学生前往扫描点。等到太阳一出来,风也比较小时,他立刻启动无人机,终于成功起飞。

不过,当天获取的数据并不能即刻得出结论,还有待校准和处理才可以获得新的冰川观测数据。

退缩的冰塔林

寻找英国探险家乔治·马洛里在1921年拍摄中绒布冰川的位置,拍摄一张同角度照片,是这次高坛光需要完成的另一项任务。

绒布冰川是珠峰地区面积最大的冰川,分为西绒布冰川、中绒布冰川和东绒布冰川。

乔治·马洛里102年前拍下的这张照片,是珠峰地区北坡现存最早的冰川照片。当时,他的队友Henry Morshead和Oliver Wheeler还共同绘制了珠峰地区第一张冰川分布图,现藏于英国皇家地理学会档案馆。

但要想找到乔治·马洛里拍照的位置并不容易。本世纪以来,珠峰地区的冰川不断退缩、减薄,导致冰川两侧的冰碛陇变得沟壑纵横,愈发陡峭。

高坛光和澎湃新闻记者邹桥曾尝试过三次,均以失败告终。

兰州大学资源环境学院副教授高坛光在尝试起飞无人机 澎湃新闻记者 邹桥 图

正当他们失望之时,好消息在5月13日传来。这天,高坛光的师弟、中国科学院西北生态环境资源研究院博士研究生汪少勇在前往中绒布冰川作地形扫描时,和澎湃新闻记者邹桥意外地发现了百年前乔治·马洛里拍照的区域。

“嚓、嚓、嚓。”二人攀爬到合适的位置,激动地按下了快门。

这个消息让冰冻圈科学的许多研究者们都沸腾了,冰川学家秦大河院士在学术群里连竖了十几个大拇指。

“乔治·马洛里拍摄的照片,让我们测量冰川变化向前推移了102年,这是一段很珍贵的历史数据。”高坛光说,科学家们总是会想尽可能更多地获取冰川随时间变化的数据,来研究冰川和气候过程。

中绒布冰川的消融状况通过跨越百年的两张照片对比“肉眼可见”。

高坛光连夜对现有摄影照片和地图进行推算,他发现1921年中绒布冰川的冰塔林,绵延至目前末端冰塔林以下约4公里,如今位于冰川末端的冰川湖在百年前根本不存在。

第七次来珠峰地区科考的陈鹏飞对此也有直观感受。最明显的是,在海拔5800米的东绒布冰川,冰塔林变得非常稀疏、矮小。

在喜马拉雅山一些大型冰川上发育着高达数十米的冰塔林地貌,它们的发育可分为雏形冰塔、连座冰塔、孤立冰塔和衰亡四个阶段。

在阳光照射下,冰塔林呈现湖蓝色,冰冷壮美令人震撼。

绒布冰川冰塔林 澎湃新闻记者 邹桥 图

现有数据显示,东绒布冰川海拔5700米至6300米分布着广泛的冰塔林,但在海拔5700米处的冰塔林趋于消亡。

冰塔林退缩是冰川强烈消融的表现之一。康世昌多次参与珠峰科学考察时发现,在东绒布冰川海拔6300米以上,增加了一些新的冰裂隙,而且宽度在扩大。

这意味着气候变化对珠峰地区产生了显著影响。康世昌介绍,在全球气候变暖的情况下,1970年—2010年间,珠峰地区我国境内的冰川面积减小了约28.4%。近50年来,全球统计范围内的冰川面积退缩率达到11.3%。

变暖的珠峰地区

冰塔林持续退缩与全球不断升温有着密切关联。

珠峰地区对气候变化的感知特别灵敏,这里具有独特的环流和天气气候特征,对我国天气气候过程,甚至对整个亚洲及北半球的大气环流都会产生显著影响。

自新中国成立以来,我国科学家对珠峰地区开展了科学考察研究,1959年至1960年,中国对珠峰地区首次科学考察以来,对东绒布冰川进行了冰川地貌、冰川气象、冰川水文、冰芯气候等考察工作。此后珠峰地区的科考工作有所中断。

中国科学院西北生态环境资源研究院于1993年开始对东绒布冰川进行连续考察。

全球气候变暖是珠峰自然保护区境内的冰川大幅度退缩的主要原因。康世昌说,2020年,他曾对珠峰气候环境变化做过一次评估。结果显示,20世纪以来,青藏高原气候快速变暖,珠峰地区升温幅度更为明显,在近50年来,珠峰地区平均升温率约为每10年0.33摄氏度,冬季升温率可达每10年0.39摄氏度。

联合国政府间气候变化专门委员会第六次IPCC报告显示,全球气温持续上升,现在已经比工业化前水平高出了1.1摄氏度。世界气象组织(WMO)最新发布的《2022年的全球气候状况报告》(简称:《2022气候报告》)指出,2022年的全球平均温度比1850-1900年的平均值高出了1.15 [1.02至1.28]摄氏度,2015-2022年是有记录以来最暖的八年。

变暖主要体现在冰冻圈冰量持续损失状态、格陵兰和南极冰盖消融冰川退缩、极端事件频率的增加等方面。IPCC的数据显示,在1993-2019年期间,全球冰川损失了超过6000Gt的冰量。

康世昌提到了一些担忧。喜马拉雅中部地区大概分布了几千个冰湖,珠峰地区又是喜马拉雅冰湖分布最集中的地区之一。相关遥感数据显示,2013年珠峰自然保护区共有冰湖1085个,总面积114.43平方公里冰川加速消融,导致具有潜在危险性的冰湖形成和增多,其中溃决危险性等级“高”的潜在危险性冰湖,占冰湖总数的3%(总冰湖面积的 24%)。

“我们需要加强监测,并同步进行溃决风险评价。”康世昌说。

也正因此,持续不间断地对珠峰地区冰川进行监测变得尤为重要,所获得数据的价值对于全球气候变化研究也非常关键。

变薄的冰川

气温升高后冰川消融成水凝聚成湖,最直观的数据就是它变薄了。

在这次科考工作中,除了无人机航拍观测外,汪少勇、薛雨昂还运用3D激光扫描仪、冰水情一体化雷达,沿着去年科考的路线在不同位置,对东绒布冰川和中绒布冰川进行地形扫描并测厚。

4月27日,汪少勇、薛雨昂和其他四名科考队员一早从珠峰大本营出发,前往中绒布冰川。

地形扫描开展得一点都不顺利。在海拔5500米处测量时,天空开始飘起大雪,越下越大,浓雾渐渐迷眼,脚下是厚厚的积雪,还可能掩埋着大家无法察觉的冰裂缝,危险随时可能降临。

中国科学院西北生态环境资源研究院博士研究生薛雨昂在开展地形测量工作 澎湃新闻记者 邹桥 图

在这样的极端天气下,扫描工作无法进行,他们准备返回营地。下撤时,科考队一度迷失了方向,薛雨昂出现体力不支情况。

“我们走着走着前面就是一个悬崖滑坡,发现路走错了。”汪少勇说。

眼前又是一处近80度的陡坡,前面的人在上面小心翼翼地攀爬,脚下踩落的石头哗哗地往下滚。司机师傅俞虎年看得两腿发抖,“这咋上去,人一上去就会滚下来。”

天色渐暗,狂风不停,气温越来越冷,再找不到下山的路,一旦天黑后气温骤降就会非常凶险。

紧急时刻,中国科学院西北生态环境资源研究院助理研究员胡召富找到了路,一行人终于在晚上十点多安全返回营地。

“这些路之前走过,有些记忆。”第四次来到珠峰地区科考的胡召富说,野外迷路比较常见,他对此有心理准备,再借助玛尼堆可以判断路的方向。

他们继续逐冰而上。这次,汪少勇、薛雨昂还携带了我国最新自主研发的冰水情一体化雷达,对珠峰东绒布冰川的冰川厚度进行全面探测,得到了东绒布冰川海拔6300米至6500米海拔范围内的冰川厚度数据。

“十四年前,有科考队对东绒布冰川进行了测厚,数据显示东绒布冰川在海拔6300米处的最大厚度达到320米。”汪少勇说,这一数据地更新,可以了解这十几年东绒布冰川厚度的变化。

科考队员利用冰水情一体化雷达在东绒布冰川海拔6500米测厚 中科院西北研究院 图

2012年发表的一项研究数据载明,根据野外实测探地雷达测厚数据,在1974年至2009年间,沿东绒布冰川主流线冰川厚度平均减薄约30米。

而经初步处理这次测量的数据发现,东绒布冰川的最大厚度约为300米,较14年前又变薄了近20米。

寻找气候“密码”

珠峰地区被认为是全球气候变化的前哨,那分布在这里的冰川则是气候变化的指示器。

在这个指示器中,对于冰芯的研究尤为重要。冰芯是研究青藏高原气候环境变化的“密码”,它包含了各种物理和化学参数,可以反映历史时期气候和环境如何变化。

自1997年起,康世昌他们开始在珠峰东绒布冰川钻取冰芯,到目前为止共获取了十余支透底冰芯,为研究青藏高原环境变化历史提供了珍贵的数据资料。

四月的最后一天,伴着牦牛队脆耳的叮铃声,澎湃新闻特派三名记者随科考队逐冰而上。

大家从珠峰大本营出发,设备和仪器由牦牛队协助驮运,前往海拔6000米之上。

牦牛队在海拔5800米营地休整 澎湃新闻记者 廖艳 图

随着海拔不断地抬升,湖蓝色的冰塔林渐渐映入眼帘,清澈见底的冰碛湖卧于山谷。

天空时而飘着小雪,忽而大雪,寒风夹着雪粒,扑打在脸上,宛如针刺。

在海拔5800米营地过渡一晚后,大家又历时8小时,抵达东绒布冰川海拔6350米营地。

东绒布冰川海拔6350米处营地 澎湃新闻记者 邹桥 图

在这个高度,氧气稀薄,夜晚气温低至零下20多度,伴着较为强烈的高反头疼难以入睡;白天睁开眼,望着白雪皑皑的巍峨珠峰,眼前恍惚一片。

科考队接下来的任务更艰巨。他们将攀至东绒布冰川海拔6530米垭口开展此次关键科考任务——钻冰芯,以重建微塑料等污染物变化的历史。

然而连续多日的大雪将前往垭口钻取点的路全部覆盖,陈鹏飞领着队员拿着冰镐开路修整。行走在冰天雪地,每走一步都会耗费极大体力,还会感觉头疼、恶心,甚至关节疼痛、嘴唇干裂溃烂。

“冰塔林的变化特别大,我们去年走的路,已经完全认不出来了。”陈鹏飞一行用了3个多小时,终于把通往钻取点的路打通了。大家再走这条路,不到半小时便可到达冰塔林对面。

科考队员前往东绒布冰川海拔6500米垭口 澎湃新闻记者 邹桥 图

澎湃新闻记者邹桥跟着科考队员攀爬至6500米垭口。当日冰川上风力大,两侧山脊还发生了小规模雪崩,奔腾而下形成了暴风雪,科考队员们一下就被一片亮白的飞雪团雾吞没。

大多数时间,他们背对着风向驻足,待风雪减弱再前进。“我一度体力不支,背着重物的科考队员老卢就用头顶着我的背,推着我向前。”邹桥说。

在冰天雪地里,在珠峰山巅之下,大家艰难地搭起一顶军绿色的帐篷,刚搭了几根支架,大风一吹就倒了,只好从头再来,花了三个多小时才把帐篷搭建起来。之后几天,科考队员在这里钻取冰芯。

为避免帐篷内温度太高造成卡钻,钻取冰芯的工作只能在夜间进行。负责操作冰钻机的刘亚军是一名青年学徒,这是他第二次真正实操钻取冰芯。

夜里的温度低至零下二十多度,每个人嘴里呼出白气。刘亚军操控着钻机的角度和深度,将钻机从冰面往下钻,老卢和科考队员老焦负责抱换钻筒、取冰样。

一般来说,单次钻筒可钻取50~60厘米长度的冰芯。他们坐在帐篷里,犹如坐在牛皮大鼓里,风使劲拍打着帐篷,发出巨响。在克服极寒、缺氧的情况下,开钻的第一个晚上,他们成功钻取了50米长度的冰芯,每一段呈白色圆柱状。

但过程并不顺利。钻取冰芯的第二个晚上,发电机就出现了故障无法使用,后来大风将帐篷吹了个稀烂......接二连三的状况,队员情绪也比较低落。陈鹏飞说,在山上时间待得越长,队员的体力也在下降,有的队员也出现了撞伤、冻伤情况。

新的发电机和帐篷需要牦牛从珠峰大本营驮上来。在休整等待的日子,陈鹏飞每天都会默默祈祷:大风天赶紧过去,明天别刮了。

终于在5月13日,科考队成功钻取了第一支从冰雪面一直钻到岩石层的透底冰芯,长度为118.7米。

大家这才如释重负。五天后,他们又钻取了第二支透底冰芯(115.3米),之后又钻取了一支浅冰芯(20.40米)。这批冰芯会被送到兰州的冰芯库,后续展开样品测试和数据分析等工作。

康世昌在珠峰大本营查看冰芯样品时,兴奋地向队员介绍,第一支透底冰芯的最底部颜色呈暗色,含有泥质成分,上部的冰芯则晶莹剔透。“冰芯将为了解珠峰地区气候变化历史提供丰富的信息。”

减缓消融迫在眉睫

自1997年起,康世昌开始参加珠峰地区科学考察,他曾亲自找到珠峰北坡冰川退缩的又一证据。

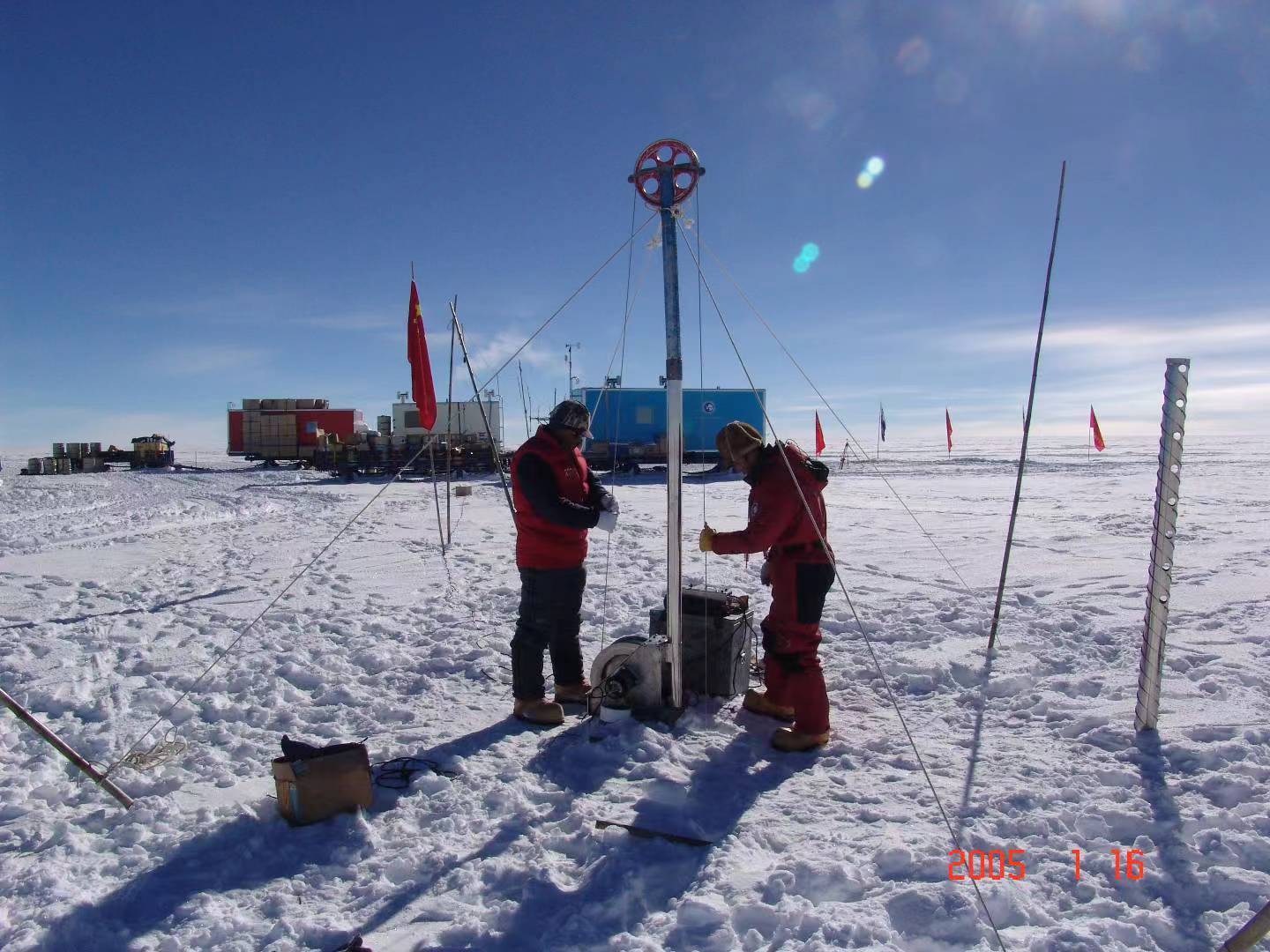

记得是在2005年,中国科学院组织了第四次珠穆朗玛峰综合科学考察,康世昌作为本次科考队队长,带领队员在海拔6500米至7200米区域采集冰雪样品。

在考察期间,他们初步确定了绒布冰川的末端,比40年前科考找的位置向上退缩了2公里。同时观察到东绒布冰川消融区上限移至海拔6400米,相比2002年上升了50米。

今年已经是康世昌第十二次来到珠峰地区科考,“我现在可以肉眼直观感受冰川的变化。”康世昌站在冰湖前,指着前方冰川运动形成的冰碛垄说。

本世纪以来,珠峰地区的冰川在不断地退缩,冰湖持续扩张。

更为直观的数据表明,我国研究者在1959年至1960 年对珠穆朗玛峰地区考察时已经认为,绒布冰川处于退缩状态;1997年考察发现,东绒布冰川比1966年后退1000米,平均每年25米;2000年至2021年间,珠峰北坡绒布河流域冰川面积减小了约6.5%。“主要的变化是冰川减薄,特别是在珠峰北坡区域,冰川减薄的厚度每年接近0.3米水当量。”康世昌说。

如今,在气候变化的背景下,全球冰川全面退缩的趋势已不可避免。

在2018年到2019年间,康世昌参加了中国第三十五次南极科考队,在南极海拔最高处冰穹A观测南极冰盖变化情况,他们团队已经观测到东南极冰川也呈现加速消融的状态。“南极地区的地理位置非常偏远,但是也受到了气候变暖的影响。”

有关数据表明,全球(不包括南极与格陵兰冰盖)共发育山地冰川215547条,总面积达705739平方公里。近50年间全球冰川经历了强烈退缩,16个主要冰川区面积退缩率达11.3%;1960年以来的冰川面积年均退缩率为0.35%;2021年10月至2022年10月期间,有长期观测数据的基准冰川经历了平均厚度超过−1.3米的变化。这一损失比过去十年的平均水平大得多。自1970年以来,累计厚度损失几乎达到了30米。

而我国自上世纪50年代中后期以来,西部冰川呈萎缩态势,面积缩小了18%左右。过去五六年,国内的冰川已经消失了8310条。

康世昌说,冰川和冰盖存储了全球70%的淡水资源,冰川融水是全球重要的水资源。目前,我国青藏高原地区、干旱地区冰川加速消融,导致固体水库总水量的锐减,将会对未来水资源的利用带来威胁。

在全球范围之内,高山地区冰川退缩、消融带来的水文影响也引起了关注。IPCC发布的报告显示,冰川湖的数量和面积将继续增加,预计在新的地点或不同的季节将出现由于冰湖溃决或雨雪混合、滑坡和雪崩引起的洪水。

保护冰川、减缓消融的行动已迫在眉睫。

今年3月22日,联合国秘书长古特雷斯在联合国2023年水事会议期间表示,冰川对地球上的所有生命都至关重要,除非全球变暖导致冰川融化致使海平面上升的趋势得以逆转,否则“后果将是灾难性的”,他呼吁采取更多的行动来敲响警钟。

近几年来,为了减缓冰川消融的速度,国内外的科学家们在尝试对冰川消融进行人工干预。

例如,2017年,在瑞士Diavolezzafirn冰川,研究者分两次将2.5米深的人造雪覆盖在200平方米的冰层上进行实验;2018年,我国科考队员在达古冰川开展“盖被子”实验;2023年,有研究者在我国祁连山地区小型冰川上实施人工增雪实验等。

“冰川消融不能阻止,只能减缓。”康世昌常对学生们说,节能减排是应对全球气候变暖、减缓冰川消融的关键。

随着全球气候变暖加剧,本世纪末,全国多数小型冰川可能会消失,藏于喜马拉雅山地区的一些上百万年的冰川,在未来几十年里也可能陆续消失。

康世昌直言,当前他们开展科考工作希望在珠峰地区获取更多的基础数据,对冰川未来如何变化,作出更准确的预估。

相关新闻:逐冰而上②|“问诊”珠峰冰川:上天下地,为冰川“体检”

澎湃新闻特派珠峰记者 王选辉 廖艳 邹桥

海拔6500米的西藏珠峰绒布冰川上空,一架无人机正在顶着大风航行,受到气流冲击,机体不时摇摇晃晃。

无人机下方,高坛光正在控制着机器,并观察记录数据。高坛光是兰州大学资源环境学院副教授,这是他第4次参与珠峰科考工作。

高坛光在绒布冰川附近操纵无人机

在中国西部巍峨绵延的群山之间分布着近5万条冰川,是全球中纬度地区最大、最集中的冰川群。这些远在山巅之上的冰川变化是如何被观测到的呢?

今年5月,澎湃新闻跟着科考队一同前往珠峰,全程记录了这次科考过程。科考队员们携带专业无人机和雷达,对海拔5200米至6500米之间的冰川进行高分辨率扫描。专业无人机的应用也为珠峰冰川高分辨率扫描发挥了举足轻重的作用。

高坛光向澎湃新闻介绍,本次“冰川体检”采用现场无人机观测的方式获得较为精准的冰川厚度数据,无人机航行过程中需要克服大风、低温、超飞行高度上限和充电等设备难题带来的极大挑战,以及极限环境对飞手的挑战。在观测过程中无人机几度坠落,所幸最终还是顺利完成了观测任务。

珠峰上“炸机”是常事

冰川的观测属于一项系统工程,需要综合使用不同的方法,扬长避短。

这些方法主要包括历史记录法、摄影法、地面测量法、物质平衡观测法、航空及无人机摄影测量法和卫星遥感技术。它们各有优劣,在冰川研究中发挥着不同却各自重要的作用。

高坛光

高坛光表示,卫星遥感影像的应用已成为冰川研究的主要技术手段之一。遗憾的是,这种方法无法应用到冰川表碛较为发育的冰川,因为冰川表面都是大石头,花杆插不进去,如珠峰的绒布冰川。而采用现场无人机观测的方式能更好获得较为精准的冰川厚度数据。

在飞机上可以用航摄仪器对地面连续拍摄照片,结合地面控制点测量、调绘和立体测绘等步骤,绘制出地形图的作业。

高坛光介绍,20 世纪90年代,中国学者曾成功地将此方法应用在天山山脉等几个代表性流域的测量中。但是,冰川区的海拔很高,气流不稳定,会对航拍飞机造成很大的影响。

与日常用的无人机不同的是,为了能够更精准地观测冰川变化数据,高坛光将科考作业的无人机进行了升级。无人机安装了“RTK”实时动态差分系统,能够通过GPS北斗等定位获取冰川三维数据。

“对比航拍观测,它具有成本小、精度高和使用灵活的优势。”高坛光说,无人机摄影测量的准确性在于对海拔高度的准确定位,在这方面国产无人机走在了全球前列。同时,由于电池技术的迅速提升,大大延长了无人机每次升空的作业时间。

在去年的“巅峰使命 2022”珠峰科考中,无人机摄影测量大放异彩。

以高坛光为主的科考小组使用无人机克服了珠峰地区低温和大风等严酷的气象条件,成功获取了大量珍贵的中绒布冰川和东绒布冰川的观测数据,生成了国内第一个珠峰绒布冰川3D模型,为珠峰地区冰川变化的研究奠定了扎实的数据基础。

但是,大自然变幻莫测,尤其是在珠峰上,无人机航行过程中需要克服超过12级的大风,还有低温、飞行高度上限和充电等设备难题。

观测过程中,科考仪器时常因为海拔高、气温低无法开机。即便好不容易飞起来,无人机也多次因为大风不幸坠落。去年,高坛光带了两台专业无人机,全都‘炸机’了。

“‘炸机’是个平常事儿了,我也不知道我‘炸’了多少,但我都没丢过飞机,都能捡回来。”高坛光说,“这个没有特别技巧,可能是我运气比较好。”

今年,高坛光专门带了三架无人机,“先从较安全的地域收集数据,再一步步往更危险的区域飞。”

“无风的约会”

“冰川退缩是个很复杂的事情,我们想把这件事做清楚了后,再专门告诉大家,气候变化之下冰川到底发生了什么变化。如果只是简简单单说冰川退缩,有点不负责任。我们希望做得详细一些,做得严谨一些。”高坛光说。

“我们在珠峰测量冰川用无人机这种方法,实际上就是跟珠峰的冰川来一次‘无风的约会’。”高坛光笑着说,既然是约会,就不是想着哪天就哪天,要考虑对方感受。而在珠峰冰川工作其实也是这样,没有风的时候无人机才能开展工作,所以叫“无风的约会”。

高坛光和兰州大学学生在科考的路上 澎湃新闻记者 邹桥 图

无人机在珠峰附近作业存在两难:早上出发面临的问题是温度低,周边区域多在零下10摄氏度以下,经常会出现机器启动难的情况;如果中午出发,温度更高些,但是一到午后珠峰附近的峡谷多会刮起大风,很难正常作业,“炸机”的几率也高很多。

综合考虑后,高坛光还是选择一早出发,争取在无风或者风小的时候开始工作。

4月27日早上7时,高坛光带着几名学生天不亮起床出发,争分夺秒进行观测作业。

9时,到了一个位置较好的观测点。高坛光摆好无人机,尝试起飞。很快,机器传来了故障声音,原来现场温度太低,无人机功率不够,无法起飞。

“主要是温度低对电池造成了影响。”高坛光把两块电池放入自己怀里,想用自己的体温把电池捂热。去年他就遇到过这种问题,就是“人体体温加热”的方式起了作用。

十几分钟电池加热后,无人机恢复了运作。第三次起飞成功,没想到不到五分钟,机器再次发出警告:风速过大,请谨慎飞行。

无奈,高坛光只好再次降落飞机,“户外科研工作就是这样,多变的气候变化让人难以捉摸,有时还需要点运气。”

次日一早,高坛光再次出发,为了防止出现前一天的情况,他带上了热水袋。当天天气很好,9点多太阳出来,温度迅速上升。这次,无人机成功起飞!

“我们希望能够把冰川各种形态信息都获取到,包括冰碛物、冰碛湖、冰川湖、冰塔林等变化。尽我们所能多获取一些数据,再跟前几年的数据进行对比。”高坛光说,当天获得数据后并不是马上得出结论,还需要一段时间的校准和数据处理。

高坛光介绍,目前他们主要检测两条冰川——绒布冰川和东绒布冰川,希望对这两条冰川进行全面的扫描“体检”。

5月6日,高坛光就来到了6350的营地。连续几天的大风让他再次处于等待状态。直到5月11日下午,终于等来了无风的好天气,高坛光的无人机再次起飞。

野外科考就是面对困难、挑战困难

狂风暴雪、采样机器故障、无人机无法起飞……连续几天的工作,高坛光科考过程并不顺利,而对于这些问题,他似乎“习以为常”。

“我觉得还是平常心,这些情况不是失败,属于意外,或者是应该面对的一些困难,这是我们工作的一部分。”高坛光说,如果出野外工作,不遇到任何的障碍,没有任何的困难,这个是不可能的。

“真正的科考就是有困难,要去面对困难,要去挑战困难。从这些困难当中获取我们要获取的一些数据,然后分析成果,然后最终完成我们这一项的科学研究。”高坛光说,不要把野外科考想得太简单。

高坛光和兰州大学学生在科考的路上 澎湃新闻记者 邹桥 图

此次随队科考的还有高坛光的两位“准”研究生付佳星和秦朔晨,今年3月才确定考上兰州大学研究生的他们,也顶着高寒、低氧,在绒布冰川中穿梭取样。

付佳星在4月24日的科考日记中记录:“从珠峰大本营开始,海拔都是5000米往上,高原反应更加明显,更别说背着二三十斤的设备、提着将近十斤的测量仪走过牦牛道、翻过冰川消融形成的一座座小山。”

在路上,付佳星称“背着包走两步之后,整个人就像已经跑了1km开始喘得不行,到后面连牦牛道都没有,每爬过几个小坡,都得停下来歇一歇。测量途中遇到了大风卷着积雪刮下来,云层遮蔽天日,气温骤降,整个人都冷得不行,只能靠着能量胶、士力架、温水勉强维持体力。”

到了返程的时候,付佳星整个人基本是精疲力竭的状态,每爬一个小山坡都得停下喘上好久。他在日记里开玩笑说,“上班不干了没钱,现在的路不走会死”。

“他们不仅是第一次来珠峰科考,甚至是第一次出野外。”高坛光说,自己当年也是研究生还没入学就开始进行野外工作了。

他解释,珠峰科考野外工作时间一般只有四五月,也就是所谓的“窗口期”,如果过了这个时期,学生很难补上今年的研究,“我们会要求从一个本科生的心态,能够快速地转变成一个研究生的心态。”

高坛光对两个准研究生评价很高。“从心态上他们非常好,不畏困难,这种吃苦的精神特别好,这是让我挺惊讶的。”高坛光说,从他们身上感觉到,90后、00后是个很棒的群体,面对困难的时候也都特别有勇气,特别有毅力,在心态上已经做好了当科研工作者的准备,未来将参与到更多珠峰科考工作当中。

逐冰而上③|“中国最好的冰钻师”张永亮:在万米冰芯里寻找气候变化史

澎湃新闻特派珠峰记者 廖艳 王选辉 邹桥

“希望亚军顺利。”年近七旬的张永亮望着窗外远处的珠穆朗玛峰说道。

当时,他的青年学徒刘亚军正在东绒布冰川海拔6500米的垭口钻取冰芯。

张永亮在南极钻取冰芯 来源:受访者提供

张永亮是中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈国家重点实验室工程师,长期从事冰芯钻探工作,被誉为“中国最好的冰钻师”。

二三十年间,他几乎把西藏、新疆、青海一带的山地冰川都跑遍了,钻探了累计超两万米的冰芯样品,几乎都是透底的冰芯;他曾来过珠穆朗玛峰地区的冰川十余次,多次在海拔6500米的垭口钻探冰芯。其间,在1997年、1998年、2004年,先后参加了第14次、第15次和第21次中国南极科学考察。2005年,他在南极内陆冰盖最高点Dome-A等地区钻取了108米的冰芯样品。

2023年5月的这次“巅峰使命”珠峰科考,张永亮来到距离珠峰大本营30公里的珠峰站,为了给在东绒布冰川钻取冰芯的团队当一颗“定心丸”。

张永亮原本在2021年后便不再出野外。“他们说我来了,心里会更有数一点。”张永亮说,若钻取遇到问题,也许他可以连线指导,或者仪器送下来,他在现场修一修。

以下是张永亮的口述:

参与并成功研制冰芯钻机,改变了我国冰芯钻探需依靠外国人的格局

1973年,我高中毕业后一直就在老家甘肃庆阳务农;1975年2月,因青藏铁路招聘工人,需要一些吃苦耐劳的工人到野外工作。那时,中国科学院原冰川冻土沙漠研究所把我招了进来。

当年5月,我随这批工人抵达青藏铁路格尔木至拉萨一带工作,这也是我第一次到青藏高原地区,庆幸的是,我适应得很快,没有发生过高反情况。

当时,我被分配从事气象观测工作,监测唐古拉山脉的物质平衡、温度、风速、太阳辐射等。

四年后,我所在的单位在1980年成立了一个仪器研制小组,我又被分配到这里工作。这项工作一做,做了十年。这十年间,主要是研制一些冰雪温度计、冰雪含水量测定仪等仪器。

我的职业真正发生转变的是在1990年。那时,因为南极科学考察项目需要研制冰芯钻机,我便从仪器研制小组转入研制冰芯钻机。

原本我国在研究冰芯方面,比国外要晚了三十多年。最早在1984年钻取冰芯时,我们还需要和美国科研人员合作,由他们提供冰芯钻机。

在我加入之前,朱国才已经研制冰芯钻机近一年的时间。后来,我和朱国才、高新生三个人一起研制,车床做不了的部件,我们就自己制作、组装、试验。

1991年11月份的冬天,我们带着自主研制的BZXJ型冰芯钻机在天山1号冰川进行试钻。

最初试钻时,我们的钻机打不下去,折腾了好几个晚上、反复调试钻机。负责帮我们记录冰芯的人都等不着了,他便从冰川撤下去了。没想到,那人下去的晚上,我们的钻开始工作了。第一个晚上,我们打了四五十公分的冰芯。钻取冰芯越往后打越慢,也许十几米的冰芯需要三四个晚上的时间。

钻取冰芯通常是在晚上进行。白天太阳辐射的温度可能会使冰融化,但是钻机运转时必须保证冰处于冻结状态,不然融化后的冰再冻结过程可能会造成钻头和钻筒都冻结在钻孔中。

在零下二十几度的气温下,我们一共打了五六个通宵,最后在天山1号钻取了一根90多米的透底冰芯。“我们成功了,可高兴了。”

试钻成功也意味着,通过三年时间研制的BZXJ型冰芯钻机,它改变了我国在冰芯钻探方面依靠外国人的格局。

此后,这款BZXJ型冰芯钻机一直沿用至今。2002年,我们将钻筒直径从原来的60毫米扩大成现在的93毫米。现在钻取的冰芯更粗了。

常年跑山地冰川,曾三次到南极内陆冰盖地区钻取冰芯

在从事冰芯钻探过程中,我曾离开中国科学院西北生态环境资源研究院冰川冻土研究所做过其他工作。但在三四年后,1996年上半年,冰川冻土研究所有科研人员提出再次在天山1号钻取冰芯,我又重新被召回到所里,前往冰川钻取冰芯。这次回来后,我便一直在冰川冻土研究所从事冰芯钻探工作。

二三十年里,我所钻取冰芯样品主要在国内山地冰川及南极冰盖地区,几乎在西藏、新疆地区这一带山地冰川都开展过钻取冰芯工作。

1997年,我第一次上珠峰远东绒布冰川。不过那次,我只是参与搬运东西,负责钻取冰芯的是美国科研人员,使用了美国的冰芯钻机,钻取了40米长的冰芯。

我第一次在珠峰地区打冰芯是在2001年。那次,我的同事高新生在珠峰6200多米的营地时,第二天突发脑水肿,情况太危急了,立马被转送到医院救治。我也从兰州立马赶过来,花了10多小时,爬到6500米的垭口,接替他的工作,继续钻取冰芯。

这次钻取冰芯后,一直到2019年,珠峰地区的冰芯基本都是我钻取的。“钻取冰芯是项技术活,都是自己摸索出来的经验。”

1997年、1998年、2004年,我先后参加了第14次、第15次和第21次中国南极科学考察,我都是负责钻取冰芯的工作。

犹记得第21次中国南极科学考察,我们需要在“冰穹A”钻取冰芯,这是南极冰盖上距离海岸线最遥远的一个冰穹,也是南极内陆冰盖最高的地区。这里气候条件恶劣,南极地区风大的时候可以把发电机吹熄火。

最终,我们在“冰穹A”最高点钻取了108米的冰芯,这些冰芯被分成了约150段,被保存在零下18度的冷冻集装箱内,运回上海。

那时,科考队冰川学家、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员侯书贵说,这些冰芯可以提供至少两千年以来的气候环境变化历史。

二十多年共钻取冰芯两万多米,几乎都是透底冰芯

2014年8月,我从中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈国家重点实验室退休。2015年,我又被返聘到实验室继续工作。

钻取冰芯一般需要三到五人配合,一人操作冰芯钻机控制面板,两人负责抱钻筒卸冰芯、清洗钻筒,两人记录冰芯样品。其中由于钻筒长1米7左右,加上冰芯与冰渣,整个钻筒有几十公斤重,所以抱钻筒需要体力好的同志。

一般来说,单次打一次冰芯在50~60公分。如何判断这一筒冰芯打满了?我一般根据控制箱上的电流进行判断。就现在使用的冰芯钻机正常开始的电流是1.5A,若电流上升到2A,便说明打满了。

从事钻取冰芯工作以来,我主要是操作冰芯钻机控制面板,负责调钻。若冰芯钻机出现故障,则我需要负责维修。

钻取冰芯最怕的故障就是“卡钻”,钻机无法被提起,这就需要看经验来解决故障了。

据不完全统计,自1990年到2014年退休,我一共累计钻取了两万米的冰芯,百分之九十八以上都是透底的冰芯。“没透底的冰芯基本是钻机坏了,没有配件可以修理。”

我最后一次在珠峰钻取冰芯是四年前,2019年四五月份,我在珠峰东绒布冰川海拔6500米的垭口钻取冰芯,钻取了两根透底的冰芯,长度分别为120多米和140多米。

最后一次出野外是在2021年5月份,那次我在古里雅冰川钻取冰芯,海拔6000米左右,钻取了170多米的冰芯,最后因绞车变速器损坏,导致没将冰芯打透。“在这里钻取冰芯没有珠峰艰难,但是缺氧的环境还是挺难受的。”

“打冰芯是一件比较苦的事。”

这十几年来,几乎没有什么年轻学徒学习打冰芯。两年前,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室主任康世昌推荐了一位青年学徒刘亚军跟随我学习技术。

在今年的“第二次青藏高原综合科学考察研究”中,刘亚军便负责在东绒布冰川海拔6500米左右的位置钻取冰芯。“刘亚军压力是很大的,我现在年龄大了,又不敢上去现场指导他。”

自从患病后,我便不再出野外工作,一直在家养病治疗。但今年在珠峰东绒布地区打冰芯,康世昌团队担心如果钻取冰芯出现突发情况,哪怕我不上去,通过卫星电话或者将设备带下来,由我进行指导或者处理也行。

这次来珠峰地区钻取冰芯前,今年4月6日至15日,我也跟随康世昌团队前往甘肃祁连山八一冰川进行试钻,开展冰芯钻取工作,我就坐在一旁指导刘亚军。

八一冰川钻取冰芯的工作不算特别困难,通过三个晚上的钻取,我们成功在海拔4800米处钻取了二根透底的冰芯,长度分别为81.2米和81.6米,两支冰芯钻孔相隔50~60公分。这也是刘亚军第一次实操钻取冰芯。

对我而言,跑了这么多冰川,谈不上有特别的情感,更认为跑野外成了我生命中的一种习惯。每年四五月份,我就想外出工作了。