四大文化体系汇流之地!河西走廊上的"国际魔都"凭啥

独家抢先看

原标题:复旦通识·遇见敦煌丨河西走廊与古代中西文化交通

张晓虹(复旦大学中国历史地理研究所教授)

【编者按】:著名学者季羡林先生曾写道:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的河西走廊敦煌和新疆地区,再没有第二个了。”复旦大学通识教育中心组织“遇见敦煌”系列,邀请校内外不同学科的学者,以专业的视角、平实的语言,尝试与读者一起品味敦煌的魅力。以下是复旦大学中国历史地理研究所张晓虹教授的文章,原题为《河西走廊与古代中西文化交通》。

公元前140年,在汉王朝的西北边境,出现了一只小型的队伍。这只队伍的首领是一位名叫张骞的年轻人。他本是汉武帝皇宫的禁军(郎),此时受武帝的指派,出使位于中亚地区的大月氏。

大月氏本是在今河西走廊一带游牧的部族,“本居敦煌、祁连间”。至匈奴冒顿单于时,月氏为匈奴所破,被迫西迁到今里海一带。由于新建立的汉王朝也为匈奴所迫,故武帝希望联合大月氏以夹击匈奴。

张骞带领这只大约一百余人的队伍,出关中后不久就在陇西被匈奴俘获。匈奴王把他们扣押下来,不让他们继续北行。张骞在匈奴国一呆就是十年。《汉书·张骞传》中称,这十年中“然骞持汉节不失”,一心向汉。直到十年后的一天,张骞找到机会逃出匈奴,继续向西,最终到达大宛,即今乌兹别克斯坦的费尔干纳附近。然而大月氏已在此居住数代,无意东归。张骞无功而返,并在返途中再次为匈奴所获,终于逃脱返回长安。虽然张骞未能按原计划说服大月氏,但获得了许多有关河西走廊及西域的地理知识,为汉武帝北逐匈奴,控制河西及西域地区奠定了基础。

也正因为此,人们往往把后世所谓的丝绸之路的贯通,归功于张骞凿通西域。但事实上,早在石器时期,古代人类就已通过欧亚大陆中部形成持续的商贸往来。只是因紧邻中原的河西走廊地区在先秦时期先后为塞种、乌孙、月氏和匈奴等游牧部族所占据,中原汉人无法越过这一由雪峰林立的青藏高原与遍布荒漠的西南部蒙古高原所夹峙的地区,不能直接与中亚乃至于欧亚大陆西岸进行贸易往来。因此,才将丝绸之路的贯通与汉武帝欲图扫除河西走廊以及天山南北的匈奴势力以“断匈奴右臂”(《后汉书·西域传》)而派张骞凿通西域联系在一起。不过,汉武帝在将匈奴势力逐出设立河西四郡,以及随后的汉宣帝设置西域都护府,从中原出发通过中亚地区的商旅自此通畅无阻,“驰命走驿,不绝于时月;胡商贩客,日款于塞下。”丝绸之路自此形成。

在古代社会,丝绸之路无疑是沟通中西经济、政治、文化和思想的一条大动脉。在新航道开通、地理大发现之前,东起中国,穿越西域、古印度、阿拉伯-波斯社会,一直通向希腊-罗马世界的丝绸之路,几乎成为联接东方与西方的唯一通道。并且,丝绸之路上运送的不仅仅是丝绸,在这条通道上文化交流与物质交流是平分秋色的。

如果我们查看地图,就会发现所谓的丝绸之路实际上是一束穿越了无数城市的交通网,东方的起点是汉王朝的首都长安,经过河西走廊,再越过戈壁瀚海到达一个个绿洲,途经无数城市,最终到达西方的罗马。在这条路线上,有一个地方处于十分关键的位置,这就是控扼丝绸之路东部的河西走廊地区。

一、 河西走廊与丝绸之路的形成

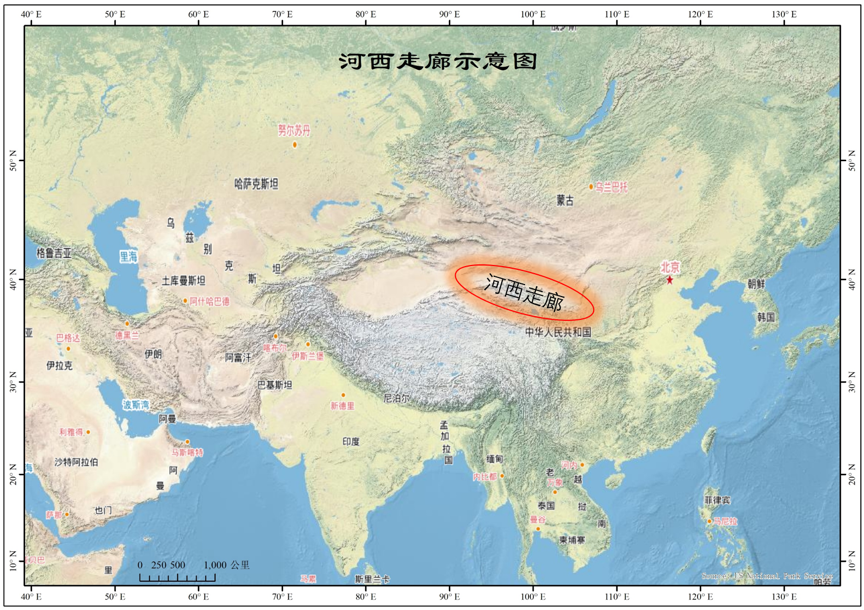

河西走廊位于我国甘肃省西部地区,地处东亚季风区与欧亚大陆腹地干旱区的连接地带,其北上可达横贯欧亚大陆北部的草原地带,西向沿塔里木盆地边缘可达帕米尔高原,由此进入中亚和南亚地区,向南沿青藏高原东侧可抵达印度次大陆。由此可知,河西走廊地处欧亚大陆中部东西方交通要道上。

从我国内部来看,河西走廊东接黄土高原,越过陇山可达关中平原及我国东部地区,向西通过玉门关后沿天山南北麓可进入新疆的塔里木盆地和准噶尔盆地;其西部经黑河-额济纳河谷地,可北上蒙古高原;向南穿越祁连山山脉山口,能进入青藏高原。河西走廊正处于我国连接东西部及北上南下的十字路口。

虽然河西走廊位于我国西北干旱地区,但因接纳了祁连山冰雪融水,在山前洪积扇前缘出露后形成了疏勒河、黑河、石羊河等重要内流河,因此地面水资源丰富,并为发展灌溉农业提供了充足的水源。各大内流河中下游绿洲上形成的串珠状城市,如武威(凉州)、张掖(甘州)、酒泉(肃州)、敦煌等,成为连接东西方交通的重要节点城市。因此,早在汉代,《史记·河渠书》中就记载,“朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田。”这一自然条件为河西走廊成为东西方文化交通重要通道奠定了基础。

公元前206年汉王朝建立后,由于采取休养生息的政策,在不到百年的时间里国力达到了空前强盛的状态。恰在此时,汉王朝西部边疆因匈奴势力强大,常常受到骚扰,成为王朝大患。因此,武帝于公元前139年派张骞出使西域,欲联合大月氏夹击匈奴,这就是本文开始所讲述的故事。

由于张骞带来了有关西域的知识,汉王朝凭借雄厚的实力不断在军事上取得对匈奴的胜利,疆界逐渐向西推进:元朔二年(前127年)河南之战、元狩二年(前121年)河西之战和元狩四年(前119年)漠北之战,最终将匈奴逐出河西地区,并设立河西四郡,控制了河西走廊地区,进而以此为根据地,向西将疆域拓展到天山南北,建立了一个地跨东部季风区和西北干旱区的强大帝国。

在汉王朝的有效经营下,西部边境形势大为改观,茫茫沙漠地带也随着汉王朝在军事政治上的胜利而成为商人和使者的通道,武帝多年渴望的西域贸易繁荣起来。《史记·大宛传》记载:“汉始筑城于令居(今甘肃永登西北)以西,初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国……使者相望于道。”

当时从汉朝赴西域的两条道路,都是从长安出发,穿越河西走廊,再从走廊西端的敦煌出玉门、阳关,进入茫茫大漠,再途经西域的绿洲城市、越过葱岭(今帕米尔高原)进入中亚。因此,在连接东西方的丝绸之路上,河西走廊成为其中最关键的一段。

二、 河西走廊与东西文化交流

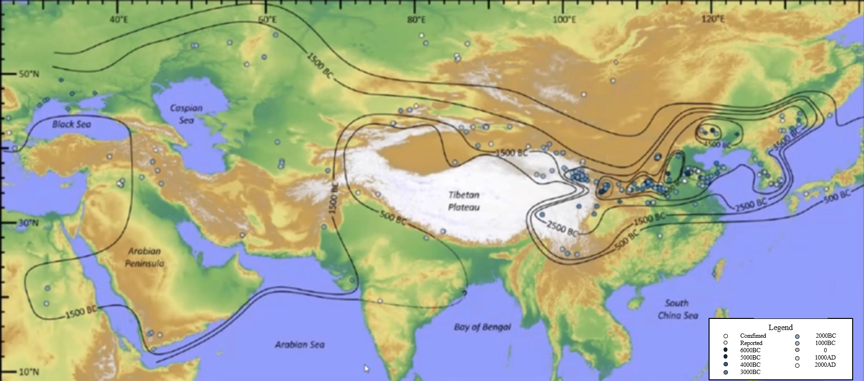

大约距今5000-3000年左右,欧亚大陆存在大规模的人群扩散与文化交流。其中,彩陶、青铜冶金技术等文化交流和粟黍、麦类、驯化的牛羊等物种扩散是影响早期中华文明形成的重要因素。河西走廊就是其中关键的一环。

从仰韶文化开始的中原彩陶文化,其西支从河西走廊西入新疆,时间在公元前5000年至公元前1000年之间。仰韶文化向西传播到陇东、河西地区后,形成了带有地方特点的马家窑文化,并成为黄河上游地区新石器时代晚期到青铜时代早期文化——齐家文化的重要来源。

而在甘青地区的齐家文化是中国最早出现红铜器和青铜器的,应该说,冶铜业的出现是齐家文化对中华民族早期青铜器铸造和生产力发展的一项突出贡献,并对二里头文化的青铜器发生了影响。著名考古学家安志敏据齐家文化铜器发达这一现象,推测中原铜器“很可能是通过史前时期的‘丝绸之路’进人中国的。美国学者菲兹杰拉德·胡博更明确提出,二里头青铜文明的起源或许与中亚地区巴克特利亚冶金术的东传有密切关系,从西而东的具体传播路线是中亚与西伯利亚—新疆—甘青—中原,最后直接产生作用的正是甘青地区的齐家文化。如我们看到的位于河西走廊东部武威皇娘娘台遗址中成批出土的铜器,表明河西走廊地区不仅是中国率先进入青铜时代的区域,而且通过这些铜器与二里头出土地的青铜器比较,可以看出其中的文化联系,揭示出的晚期齐家文化向关中乃至中原的强烈东渐的过程——通过河西走廊的中介,来自西方的冶金术对二里头青铜文明产生了影响。

传统中国是以农业立国的文明,农业发展在早期中华文明中有着重要的作用。在中国历史上有着重要的多种农作物都是通过河西走廊扩散的。根据植物大化石的发现、测年技术和同位素技术的发展,特别是碳氮同位素研究技术的成熟,近年来我国学者通过对河西走廊及周边地区史前-青铜时代遗址年代、农作物遗存和碳氮同位素等资料的梳理和对比,发现粟黍作物的西进和麦类作物的东传,都是通过河西走廊,这对理解河西走廊史前文化面貌以及早期人群扩散和文化传播提供了坚实的科学依据。

粟黍农作物在距今约10000年前后最早驯化于中国北方,在仰韶文化时期迅速传播至整个黄河流域,成为黄河流域人类重要的食物来源。考古调查结果显示,距今约5000年前后随着马家窑文化的不断西进,黄土高原马家窑文化人群扩散至河西走廊。伴随着文化和人群的扩展,传统的粟黍农业被带至河西走廊地区。同位素和植物大化石结果显示,河西走廊马家窑文化半山-马厂类型时期人类基本以粟黍农业为主。

小麦、大麦等农作物最早在西亚地区被有意识采集和驯化,在距今约10500年前已有驯化的小麦和大麦出现,之后迅速传播至欧洲及中亚。麦类传入中国后,循新疆至黄河流域一线留下了许多考古发现与种植记载,其中新疆楼兰故地、民丰尼雅遗址以及青海互助、甘肃敦煌、陕西西安、咸阳、河南洛阳、新安,甚至安徽亳县、湖南长沙等地都发现麦粒或炭化小麦。这一系列考古成果展现了麦类进入中国后形成新疆→青海、甘肃→陕西→中原的传播路径,小麦成为黄河流域,甚至更广泛区域的粮食作物。

根据考古学家复原出的麦类传播路线示意图,小麦和大麦传入河西走廊要早于中原地区,大约是在距今4000年前后。同位素和植物大化石结果显示,主要流行于河西地区的四坝文化晚期遗址中麦类作物比重很大,这说明距今4000年以后一种麦类和粟黍混合农业在河西走廊兴起。

综合河西走廊以及周边地区植物大化石的考古发现、植物种子直接测年和同位素结果分析,可以初步确定河西走廊在史前农业双向传播中的重要性,河西走廊是欧亚大陆大尺度农作物传播路线和时间的关键区域。

进入历史时期,河西走廊在中西文化交流中的作用更加凸显。尽管采用重农抑商的国策,但汉王朝境内的工商业还是蓬蓬勃勃地发展起来,特别是丝织业欣欣向荣。当时世界的交通网,以包括阿富汗、哈萨克斯坦、中国新疆的中亚地区为轴心,向东西伸展,形成一大国际市场。在这个国际市场上,中国的丝绸是最大宗的贸易品,深受西方各国的欢迎。当时的罗马贵族已作为丝绸的消费者而闻名。然而罗马人所穿的丝绸全为安息(波斯)人所垄断。安息商人为获厚利,到印度西北部的罽宾国,越过高耸的葱岭,穿越大漠戈壁,千里迢迢到达中国。显然,丝绸在这里恰似一条彩线,将这一地区的城市串接起来,形成了一条光彩四溢的丝绸之路。

丝绸之路虽然整体是一片交通路线网,但只有河西走廊这一段是可以通行的唯一路线。因此,跨越欧亚大陆的丝绸之路,进入河西走廊后在汉帝国的保护下,物质供应与行旅安全都得到了保障。来往于丝绸之路上除了各国商队与士兵外,还有僧侣、学者与艺术家,他们常常在富庶的河西走廊一带停留下来,传播着文化与思想。因此丝绸之路不仅沟通了中西间的经济贸易,更是政治、文化和思想交流的大动脉。中国早期的养蚕术、造纸术、印刷术和火药技术是经由河西走廊传到世界各地,而世界三大宗教——佛教、伊斯兰教和基督教,以及西域及其更西边的地方性宗教——祆教、摩尼教、犹太教等也经由河西走廊传入中原地区。

如在中国早期佛教史上有着重要地位的大师,不少都是世居河西走廊地区。如如晋武帝时高僧法护,“贯综诂训,音义字体,无不备识。”(《高僧传·法护传》),即为世居敦煌的月支人。如中国汉传佛教四大佛经翻译家之一的鸠摩罗什(343-413),在进入长安前曾居河西走廊的凉州(今武威)传教十五、六年(图2)。在丝绸之路贯通后的两百年不到的时间,中原地区已有大量佛经梵本流通,而将这些梵本译为华言的多是长期生活在河西走廊地区的通晓梵语汉文的胡僧。由此可知,佛教的传入与河西走廊地区有着密切的关系。

在国威及于西陲的唐代,一些西域或中亚的地方性宗教经西域到河西走廊地区,再传入中原。如祆教(拜火教)、摩尼教和基督教(景教,基督教聂斯托里教派)等,如河西走廊的沙州有祆祠的记载。

宗教之外,中亚及西域丰富多彩的歌舞、音乐、饮食、风俗更是浸润入唐代的社会中,至今仍影响着我们的日常生活。唐代诗人李端在《胡腾儿》一诗中,开头就称“胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥。桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。帐前跪作本音语,拾襟搅袖为君舞。安西旧牧收泪看,洛下词人抄曲与。”所咏反映正是河西走廊作为丝绸之路的重要一站,其民族与文化的中西交融。

事实上,河西走廊不仅是西方文化传入中国的通道,也是中国文化向西方传播的中介:中国早期的养蚕术、造纸术和印刷术,治国良策、伦理道德和自然科学等也是经由河西走廊流向世界的。

著名学者季羡林先生曾对河西走廊与敦煌在中西文化交流中的作用有一段精彩的总结,可作为本文的结语:

“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的河西走廊敦煌和新疆地区,再没有第二个了。”

本专栏内容由复旦大学通识教育中心组稿。