邵家班子与张掖杖头木偶戏

2018年05月19日 11:54

来源:中国甘肃网 作者:刘小雷 陈玉梅

张掖杖头木偶戏,是明初由于朱元璋大规模移民自秦晋一带传入该地区的,到清代中期以后,木偶戏进入全盛时期。

原标题:张掖杖头木偶戏: 浮沉在岁月里的民间艺术瑰宝

张掖杖头木偶戏

邵卫红与“皇姑”木偶

张掖杖头木偶戏,是明初由于朱元璋大规模移民自秦晋一带传入该地区的,到清代中期以后,木偶戏进入全盛时期。目前,活跃在甘州区党寨镇上寨村的邵家木偶戏班,是河西地区仅存的一支秦腔杖头木偶戏班。2008年,邵家班子杖头木偶戏被列入甘肃省第二批非物质文化遗产保护名录。

已故的第八代传承人邵学玉(记者翻拍)

晚清木偶头“屠岸贾”

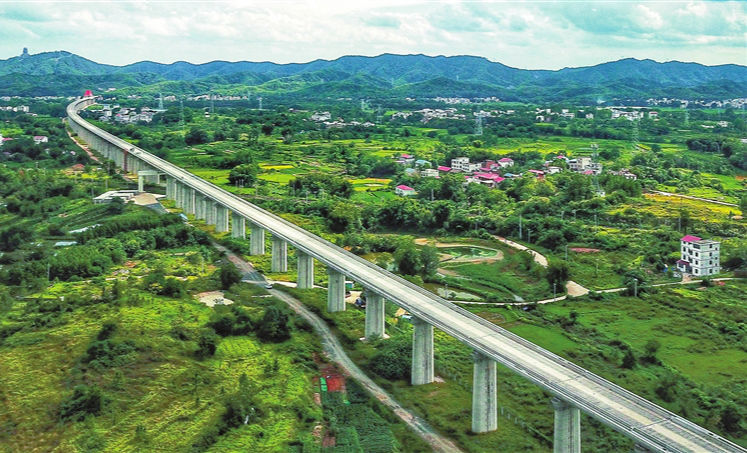

就在张掖,当地民间独有的“杖头木偶戏”,已经流传了上百年

前段时间,记者曾采访了通渭的民间戏剧影子腔,由此激发了对戏剧的兴趣,查阅资料发现,甘肃是一个戏剧大省,民间的地方戏剧种类很多。

陇剧、敦煌曲子戏、华亭曲子戏、环县道情皮影戏、通渭小曲及影子腔、凉州贤孝、临夏花儿等等,在这些带着西北地域特色的民间剧种当中,傀儡戏以独特的方式存在着。

通渭影子腔就属于傀儡戏的一种,它是皮影表演与唱腔相结合的一种地方傀儡戏。通常我们说到傀儡戏,人们大多想到的就是木偶戏。没错,在古时,傀儡戏是木偶戏的旧称。就在张掖,当地民间独有的仗头木偶戏,已经流传了上百年,甚至掌握着这项古老的民间艺术的“邵家班”,也是河西地区现存的唯一的戏班。

1月17日,记者登上西行的动车,从兰州出发前往张掖。现在有了动车,单程3个小时左右,一天一个来回也是非常方便快捷的。越是向西走,天便越蓝,天空越深邃。阳光正好,路过山丹军马场,冬日里草原的景色,草场是金色的,马群与牛群是墨色的,列车经过,它们还会抬眼望望,然后继续悠闲地吃草,还有远处巍峨的雪山。这一瞬间,整个人都一下子心中舒畅了。

一下车,就见到了老朋友王将。得知此次记者专程来采访张掖的木偶戏,也勾起了他极大的兴趣。他说,张掖的木偶戏,早在2010年就被列入了省级非物质文化遗产保护名录。

说到傀儡戏,这是民间戏剧表演中的一种特别类型,多由艺人操纵木偶伴随宗教仪式进行表演。傀儡戏的历史非常悠久,它是中国历史上最早出现,具有表演功能的剧种,并且在世界各地都有广泛的传播。追溯傀儡戏的产生年代,一说古代葬礼中用以殉葬的“俑”,与傀儡戏有直接而深远的关系,至迟在春秋战国时代,即已出现偶戏的表演;另一说是在西汉时期,在汉墓中出土的文物就可作为傀儡戏的佐证。

到了北宋时期,傀儡戏有了广泛的发展,种类较多,有“杖头傀儡”、“悬丝傀儡”、“药发傀儡”,还有独特的“水傀儡”。

这个“杖头傀儡”,就是记者此行将要见到的张掖杖头木偶戏的表演形制。与王将一起来到张掖市甘州区文化馆,为了不让杖头木偶戏失传,当地在这里专门设立了传习所,供木偶戏民间艺人们练习与传教。记者还见到了文化馆内专门负责非遗保护的负责人田华,她向记者引荐了此次的关键人物,也是张掖杖头木偶戏的传承人——邵学信。

晚清木偶头

邵多林手擎包公木偶正在表演

唐代机关木人可以饮酒唱歌吹笙,表演与制作已达完美的统一

传习所就在四楼,跟着田华上楼,在楼梯上,人未见声已响,“叮叮锵锵”的器乐声,艺人们开嗓练习的声音,已经传了过来。

进入到传习所内,好不热闹。刚刚结束下乡演出归来的民间艺人们,正在火热地练习着,把不大的场地围得满满当当。其中一位老者正坐中间,专注地看着面前两位正拿着木偶练习走步的中年人。田华指着他对记者说:“那位就是杖头木偶戏的传承人,邵家班的邵学信。他面前的两个中年人是他的侄子与侄女,也是邵家的传人。”

大家都在专注地练习着,并未察觉到记者一行的到来。艺人们手里擎着的木偶,一下子吸引了我们的视线。

木偶都是古代扮相,高约一米,比记者印象中的木偶要大,它被艺人们高高地举起来,活灵活现。趁着艺人们练习的时间,记者问田华,为何张掖的木偶戏要叫做杖头木偶戏?这与其他的木偶戏有什么不同?

田华说,这就要从木偶戏的根源说起了。

[责任编辑:李倩]

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考