两千年前地图主打实用 伐木采药路线安排得明明白白

独家抢先看

1986年夏,甘肃天水放马滩的一场暴雨冲刷出惊世发现。在编号为5号的西汉早期墓葬中,考古工作者从墓主胸部位置发现了一片残破的纸质地图。这片仅存5.6×2.6厘米的麻纸残片,经鉴定为公元前179-前143年间的文物,比马王堆帛地图早约200年,比托勒密《地理学》地图早5个世纪。其表面用墨线勾勒的山脉、河流与道路,虽历经2000余年水浸,仍可见闭合曲线勾勒的山形轮廓,这种近似等高线的绘制技法,在人类制图史上具有里程碑意义。

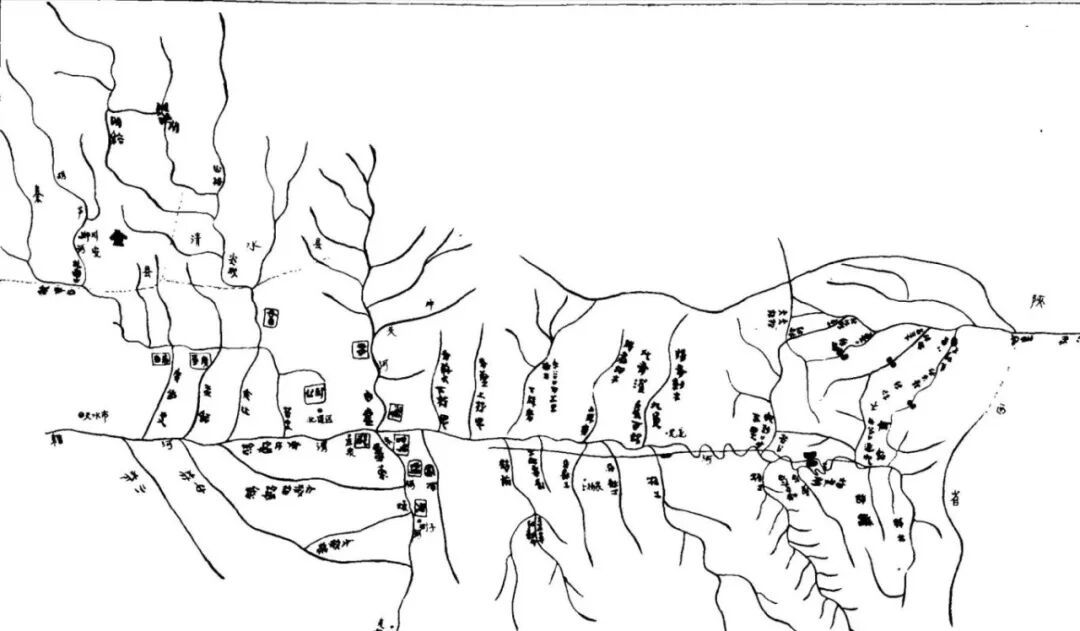

与纸地图同时出土的7幅木板地图更显珍贵。这些绘于松木板的地图,以3块木板正反两面的形式,完整呈现了战国晚期秦国邽县(今天水麦积区)的政区地理。地图上标注的60余处地名、森林分布及道路里程,配合“上南下北”的方位体系,展现了秦人成熟的制图规范。这种将实测数据与符号系统结合的技法,较古希腊抽象地图更具实用性,为后世《禹迹图》《华夷图》等石刻地图奠定了基础。

造纸术的西迁

放马滩纸地图的材质分析揭示了早期造纸术的关键信息。这片麻纸以大麻为原料,采用浇纸法工艺,通过切割、捣舂、沉淀、挤压等工序制成,其纤维排列虽显杂乱,但已具备现代纸张的基本结构。与同时期埃及莎草纸、两河流域泥版文书相比,中国造纸术展现出独特优势:原料易得、工艺可控、便于携带。这种技术突破,使得知识传播突破了贵族垄断,为《诗经》《尚书》等典籍的传抄提供了物质载体。

值得注意的是,放马滩纸地图的出土,将书写用纸的出现时间从东汉蔡伦(公元105年)前推至西汉初期。结合悬泉置遗址、敦煌马圈湾等地出土的西汉纸,形成完整的“西汉有纸说”证据链。这种技术西迁的路径,或许可通过丝绸之路的开通得到解释——当张骞通西域时,携带的不仅是丝绸,更有改变人类文明进程的造纸术。

从“天下”到“舆图”

地图残片上的闭合山形曲线,折射出先秦时期独特的地理认知体系。《周礼》载“大司徒掌天下之图”,放马滩地图的实测特征,印证了《管子·地图篇》“凡兵主者,必先审知地图”的军事理念。地图中标注的“伐木点”“药材采集点”,更揭示了秦人“因天材,就地利”的资源管理智慧。

与古希腊“几何学地图”不同,中国先秦地图强调“山川形便”的实用导向。放马滩地图将渭河流域的葫芦河、牛头河与长江支流西汉水并置,展现出超越现代流域分界的宏观视野。这种“经纬交织”的制图传统,在《禹贡》“九州”体系中得到升华,最终形成“舆地之学”的独特范式。

东西方制图传统的融合

当托勒密在《地理学》中构建经纬网格时,放马滩地图已用“闭合曲线”表达地形起伏。这种差异折射出东西方文明的不同取向:希腊地图服务于哲学思辨,中国地图则扎根于国家治理。马王堆帛地图的军事标注、敦煌绢图的经济要素,无不延续着放马滩开创的实用传统。

值得深思的是,放马滩地图群中“上南下北”的方位体系,与《周礼》“惟王建国,辨方正位”的礼制观念相通。这种将地理空间与政治秩序结合的思维,在《元和郡县图志》《太平寰宇记》等典籍中延续千年,形成独特的“舆图政治学”。

文化遗产的现代转译

站在人类文明史的高度审视,放马滩纸地图的价值远超文物本身。它证明:中华文明在造纸术、制图学等领域的创新,并非孤立的技术突破,而是与“天人合一”的哲学观、“经世致用”的实践观紧密相连。这种文明特质,在当今“数字地球”时代仍具有启示意义——当卫星遥感与大数据重构地理认知时,我们更需要从先民智慧中汲取"观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下"的智慧。

放马滩纸地图的残片,犹如一扇时空之窗。透过它,我们既看到秦人“席卷天下,包举宇内”的雄心,也触摸到中华文明“致广大而尽精微”的特质。当这片麻纸在博物馆恒温柜中静默陈列时,它仍在诉说着一个文明对地理空间的深刻理解,以及人类用智慧丈量世界的永恒追求。

(甘肃网络广播电视台官方公众号)