追光兰州新区劳模 他们的故事hin精彩

独家抢先看

原标题:追榜样之光 扬奋进之帆

马力祯 资料图

卢继承 兰州新区报记者 史晓峰 摄

马宏鹏 兰州新区报记者 姜波 摄

马柏青(右) 兰州新区报记者 霍鸿宇 摄

牛克良 兰州新区报记者 霍鸿宇 摄

张能英 兰州新区报记者 李怡青 摄

马正亮(左) 兰州新区报记者 史晓峰 摄

朱家彪(右) 兰州新区报记者 霍鸿宇 摄

贾慧玲 兰州新区报记者 李怡青 摄

劳模精神、劳动精神、工匠精神是社会主义核心价值观的生动体现,是全党全国各族人民昂扬奋进的强大精神动力。这次受到表彰的甘肃省劳动模范和先进工作者以自身的模范行动和崇高品格,生动诠释了劳模精神、劳动精神、工匠精神的时代内涵。记者走近荣获甘肃省劳动模范称号的9名新区工作者,看他们如何用匠心与热爱,为时代写下最动人的注脚。

攻坚克难 打造民族医疗品牌

——记省劳模、兰州泰基董事长马力祯

兰州新区报记者 唐学仁

在科技浪潮奔涌的时代洪流中,总有一些先行者以非凡的勇气与智慧,在创新的道路上披荆斩棘。兰州泰基离子技术有限公司董事长马力祯,便是其中的杰出典范。

凭借在国产医用重离子加速器领域的卓越成就,在5月22日召开的甘肃省劳动模范和先进工作者表彰大会上,他荣膺甘肃省劳动模范称号。

手捧荣誉证书,马力祯难掩激动之情,深情地说道:“这份荣誉,不仅仅属于我个人,它属于每一位为医用重离子事业默默付出的同行者。”作为我国医用重离子加速器领域的领军人物,马力祯以科技创新突破国际壁垒,始终怀揣产业报国的理想,积极践行科技强国使命,在科研攻关、科研成果转化为实际生产力,以及助力国家相关战略落地实施等方面,取得了突出成绩。

深耕科学与技术研究30余年,马力祯凭借深厚的专业积累与不懈的探索精神,积极投身于国家重大科研项目,承担和参与了国家“九五”“十二五”大科学工程建设、973项目、中国科学院重大课题、国家自然科学基金等多项科研任务,主导完成多个国内外大型加速器磁体系统预研、设计和建造工作。

在每一个项目中,马力祯身先士卒,充分发挥自身专业优势,提出独到的见解和创新性的研究思路,更是攻克了高温超导磁体在强磁场环境下的稳定性设计等国际技术难题,相关成果达国际领先水平。他还将科研成果转化为实际生产力,推动了相关产业的技术升级和创新发展。

自2018年担任兰州泰基离子技术有限公司董事长以来,马力祯深知肩负的责任重大。他带领团队从研究所“三产”工厂起步,突破核心技术垄断,开发研制属于我国自己的重离子治癌装置。

研发之路充满艰辛。在马力祯的带领下,一支年轻且充满活力的技术团队迅速成长。他们携手并肩,逐个攻克重离子加速器技术难题,不断完善制造产业链上的关键技术环节,终于迎来了重大突破。首台拥有完全自主知识产权的国产医用重离子加速器在甘肃武威落地,并于2020年3月26日正式投入运营,这标志着我国在高端医疗装备领域迈出了关键一步。

多年来,马力祯以实际行动生动诠释了一名科技工作者的理想信念和不懈的目标追求。正是在他的辛勤耕耘、积极探索下,继武威重离子治疗装置成功投入运营并取得良好成效后,兰州、杭州、莆田三地的装置也先后顺利投入运营。截至目前,重离子治疗装置已累计治疗患者逾2000人,治疗患者遍布全国,且有部分患者来自欧洲,充分证明了我国重离子治疗技术的国际影响力,成为我国高端医疗装备的一张闪亮名片。

在科技创新和产业链迭代迅速的背景下,马力祯深刻认识到持续学习和创新的重要性。作为技术研发的带头人,他以身作则,带头钻研新技术、拓展知识面,并将所学所得精心整理成培训资料,通过言传身教的方式,不断提升技术团队的整体技能水平。同时,他还积极开拓市场,带领团队与各地医疗机构深入沟通合作。截至目前,已成功推广医用碳离子治疗装置10余台套。

从一名科研人员到全省劳动模范,马力祯在重离子加速器领域书写了属于自己的传奇。他带领团队在加快研发的同时,积极响应国家共建“一带一路”倡议,主动寻求与金砖国家及沿线地区合作机会,通过参加国际医疗展会、学术交流活动等多种方式,向世界展示我国离子治疗装置的先进技术和卓越性能,以“中国智造”为全球医疗健康事业注入新动能。

马力祯始终坚守“为产业立经纬 为民族立基业”的信念,依托专业化、规模化的生产制造优势,带领团队不断研发更具核心竞争力和自主知识产权的创新产品,将产品由单一的重离子治疗系统升级为多离子联合治疗系统,使企业成为世界上唯一一家能自主提供全套离子治疗软硬件产品的公司。

为了让先进的重离子治疗技术能够造福更多患者,马力祯将目标瞄准普惠型医疗设备的研发,主持国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”重点专项“小型化重离子治疗装置研发”项目,致力于研发出能适配中型医院的产品,推动重离子治疗从仅在省会级大医院开展的高端医疗服务,逐渐向地市级医院普及,让更多患者能够通过先进的重离子治疗技术获得治疗。

在提升医疗服务可及性的基础上,马力祯还思考如何进一步提升高端医疗服务的覆盖面。为此,他带领团队着手组建“基于物联网的粒子放疗共享平台”,提供全链条、全生态的技术、医疗及培训服务,为医疗行业的发展提供了全新的模式和思路。

在科研的道路上,马力祯从未停止探索的脚步。他带领团队推动国产高端医疗装备全面替代进口,助力推进“健康中国”战略,充分彰显了新时代科学家勇攀科技高峰、胸怀家国天下的赤子情怀。

青春筑梦 水润万家

——记省劳模、新区第一给水厂副厂长卢继承

兰州新区报记者 史晓峰

上次见到卢继承,还是2024年4月中旬他荣获甘肃省“五一劳动奖章”时。时隔一年,卢继承再次入围2025年甘肃省劳动模范表彰名单,在自己的工作经历中画上了浓墨重彩的一笔。

5月13日上午,记者在新区第一给水厂再次见到卢继承,他正在制水车间和同事们忙着更换滤池里的滤料。

“这种滤料具有更优质的过滤性能,还有良好的环保性和经济性。”卢继承告诉记者,更换完成后将提升过滤池的使用效率,进一步增强水厂的水质处理效能。

“入围此次劳模表彰名单很开心,但同时也对我的工作提出了更高的要求,深感责任重大。”卢继承坦诚地道出了此刻他内心的一丝小欣喜,但转眼又被工作的念头抹去,“眼看迎峰度夏就要到了,供水保障工作千头万绪,我们得提前做好准备,免得到时候手忙脚乱。”

正是基于这份责任,从2019年新区水务集团成立,6年里,卢继承坚持学习不断积累,努力提升业务水平,从一名净化班的员工做起,现在已经成长为一名优秀的基层管理者——新区第一给水厂副厂长。

6年里,卢继承和同事们一起每天对生产车间进行巡检,确保生产一线每道工艺正常运转;6年里,卢继承保持严谨求实,带领同事们保证每一道关口的执行标准无误,为出厂水水质符合国家标准打下坚实基础。

通过他的高效管理和同事们的全心服务,新区第一给水厂从2013年投运至今累计供水2.78亿立方米,目前水厂供水能力30万吨/日,水质合格率100%,未发生任何安全事故。水厂获得“青年安全生产示范岗”、2022年度农村供水“五星级水厂”等荣誉。

供水工程事关民生福祉。

为解决新区农村饮水问题,卢继承带领同事走遍42个行政村,走访2万余户居民,以水量、水质、用水方便程度和供水保证率4个饮水安全指标为基础,制定了“一种水源一个办法”“一村一策、一户一策”的工作思路,因地制宜通过自来水入户、建集中供水点等措施,从根本上解决了农村饮水问题。

以前,农村冬季冻管现象比较普遍,给群众生产生活造成诸多不便,卢继承和同事们一起逐村逐户大排查,不漏一村、不落一人,对28个村22.5公里冻管进行了集中改造,农村供水冻管问题得到彻底解决。

“凝聚力特别强。”回想自己来到水务集团的6年时光,卢继承的最大感受就是集团的每个人都充满活力。

“不管是项目建设,还是供水保障,从集团到各子公司,都是积极配合一条心。这几年,我们集团也取得了不错的成绩。”卢继承的话里带着强烈的自豪,因为,他也是这个集体中的一员。

“印象中最深刻的,应该是2023年夏天。”谈及工作,卢继承回忆说,在60多年一遇的旱情形势严峻,夏季高峰期供水的时候,集团从上到下都高度重视,领导带队现场调度,和我们一起检查管网供水状态,调压力、巡管线,大家都是满负荷运转,坚持了快20天,终于保障了新区稳定度过夏季供水高峰期。

“一颗星星闪烁,点亮不了整个星空;所有星星一起发光,才能汇聚成浩瀚银河。”卢继承说,这就是那次工作经历带给自己的最大感动。

从2012年来到新区,到现在成家、立业,卢继承见证了兰州新区从一张白纸起步到如今建设成为现代化绿色新城的巨大变化。

“刚来时,就只有一个纬一路,到处都在建设中。经过十几年快速发展,现在你看,居民楼、公园、商业体、医院、学校越来越多,城市绿化、公共服务越来越完善,新区真的是越来越好了。”卢继承感慨道。

水是生命之源,星罗棋布的供水管网如同“毛细血管”,为千家万户、城市发展提供着生命养分。卢继承和众多水务人一起,共同守护着这座希望新城的发展“生命线”,用敬业与责任、汗水与实干,在平凡岗位上书写着新时代劳动者的新荣光。

匠心制药二十载 科技报国写华章

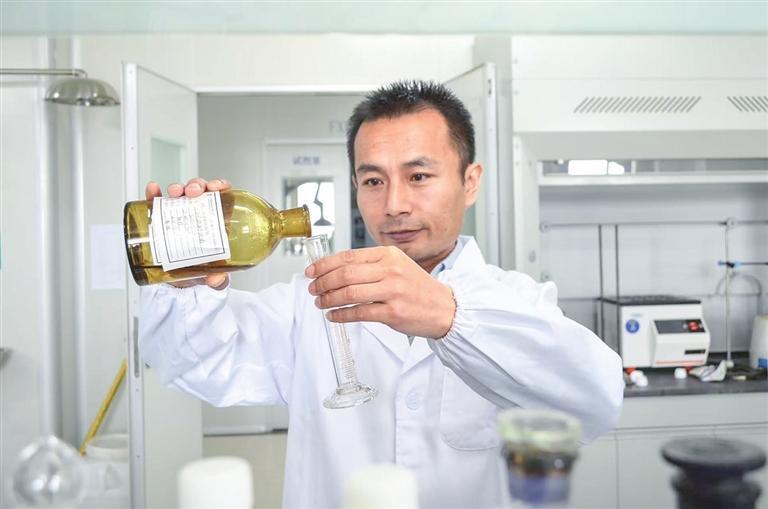

——记省劳模、兰州和盛堂制药质量总监马宏鹏

兰州新区报记者 姜波

在兰州新区,有这样一位制药人:他二十年如一日扎根西部,用科技创新破解高原医药密码,以工匠精神铸就药品质量丰碑。他就是甘肃省劳动模范、兰州和盛堂制药股份有限公司质量总监、高级工程师马宏鹏,一位将青春奉献给西部医药产业发展的科技工作者。

“要做就做别人做不到的。”这是马宏鹏常挂在嘴边的话。在青海工作期间,面对青藏高原特色资源开发的难题,他带领团队日夜攻关,通过上千组实验数据优化,成功将牛羊胆汁制备的胆酸纯度提升至98%以上,填补了国内技术空白。

“药品质量关系生命,容不得半点马虎。”2019年入职和盛堂后,马宏鹏以铁腕手段推进质量改革。他深入车间调研,优化质量管理,实现从原料到成品的全流程管控。在落实《中国药典》(2020版)标准过程中,他带领团队完成100余批次样品检测,解决技术难题20余项,最终实现产品100%合格率。

马宏鹏深知,科技创新的价值在于转化应用。他开发的牦牛血功能食品新工艺,让高原特色资源焕发新生;主导的PVC软袋大输液项目,为当地创造200个就业岗位;推动环磷腺苷氯化钠注射液等科技成果转化,3年创效超2000万元。这些数字背后,是他对西部医药产业发展的执着追求。

“企业要持续发展,人才培养是关键”。为此,他建立常态化技术指导机制,培养的43名技术骨干中,6人获评国家执业药师。在他的带领下,团队累计争取科研资金超500万元,承担国家级、省级课题3项,使企业成为陇原医药创新标杆。

从普通技术员到行业领军者,马宏鹏用20年的坚守诠释了科技工作者的责任与担当。如今,刚刚获评甘肃省劳动模范的他依然奋战在科研一线,用创新与匠心,继续书写着西部制药人的精彩篇章。

创新领航 兴企有方

——记省劳模、兰州兰泵总工程师马柏青

兰州新区报记者 霍鸿宇

获得“实用新型”专利10项,累计研发新产品80余种;带领技术研发团队持续推进超高温熔盐泵、超高温熔盐阀、油田高压注水泵等高新技术产品的研发……这是甘肃省劳动模范、兰州兰泵有限公司总工程师马柏青近年来的成绩单。

“企业的核心竞争力在于创新,而创新的源泉在于技术研发。”马柏青深知这一点。自2010年参加工作以来,作为兰州兰泵有限公司技术研发团队的领头雁,他带领技术研发团队共研发适销对路的新产品80余种,为企业快速发展作出了突出贡献。

他主持研发的针对光热发电、核废料处理、火电厂灵活性调峰改造等领域的超高温熔盐泵,可代替国外进口的同类产品,打破了国外技术垄断,提升了市场竞争力;绿色透平型隔压系统获国家专利,替代传统换热器型隔压站,成为企业新的利润增长点;立式循环水泵让企业在火电市场实现订单零的突破,填补了公司在火电市场大型立式循环水泵的空白;研制的国内最大口径(2200S)卧式循环水泵,巩固了公司在火电、化工领域“头部企业”地位。

近3年来,马柏青带领团队持续推进新产品研发,涵盖了超高温熔盐泵、油田高压注水泵等多个高技术含量的产品。这些新产品目前已成为公司新的利润增长点,为企业发展开辟了“新赛道”。

从2014年获得甘肃省机械工程学会科学技术奖三等奖开始,他先后获得多项重要奖项。从2021年至今,马柏青带领团队持续深耕,主持研发的多项新产品多次荣获甘肃省机械工程学会科学技术奖。截至目前,马柏青共获得“实用新型”专利10项,“发明专利”1项。

马柏青还积极投身于学术研究,并在国家级核心期刊发表论文1篇,在其他期刊发表论文5篇。主要著作包括《圆形蜗壳中心高对单级双吸离心泵性能的影响》《高温熔盐泵叶轮与导叶叶片数匹配规律的数值模拟与试验研究》等。其研究聚焦新能源装备国产化,兼具学术深度与工程实用性,为我国在高端泵类设备领域打破国际垄断、实现自主可控提供了坚实的智力支持。

在马柏青看来,科技创新不能闭门造车,需要加强与外界的交流合作。

在兰州兰泵有限公司发展过程中面临新任务和新挑战时,他总是带头深入一线调研,用实际行动诠释“身先士卒”的含义,积极推动各项工作有序开展。他深知,知识是突破困境的关键。在繁忙的工作间隙,他充分利用碎片化时间,通过线上课程、专业书籍、行业论坛等渠道,不断学习补充知识,拓宽自己的视野。不仅如此,他积极响应集团公司整体安排部署,凭借敏锐的行业洞察力和出色的沟通协调能力,主动出击,着力推动公司与兰州大学、兰州理工大学等国内一流科研院所的深度交流合作。

在他和同事们的共同努力下,兰州兰泵有限公司获得了一系列荣誉:被兰州市工信委等六家单位授予“兰州市企业技术中心”、省发展改革委批准设立“甘肃省流体机械(泵)节能工程实验室”、公司先后获评国家“高新技术企业”“专精特新‘小巨人’企业”“甘肃省科技创新型企业”,2024年入选国家专精特新重点“小巨人”企业……

“科技兴则民族兴,科技强则国家强。我将继续坚守初心,勇担使命,带领团队在科技创新的道路上不断前行,为推动公司高质量发展、为科技进步贡献自己的力量。”马柏青说。

焊花闪耀处 为国争光时

——记省劳模、兰石重装热交换车间副经理牛克良

兰州新区报记者 霍鸿宇

宽阔的厂房中,焊花飞溅。甘肃省劳动模范、兰石重装热交换装备分公司热交换车间副经理、高级技师、高级工程师牛克良正忙着在一件换热器顶端“画圈圈”。一次次弧光闪过,密密麻麻的换热管被牢牢地焊接在管板上。

“我从小就对焊接感兴趣,看着那些金属在焊枪下逐渐熔合,变成坚固的整体,就觉得特别神奇。后来真正进入这个行业,才发现它远没有表面那么简单,但也正是这种挑战,让我越干越有劲。”谈及与焊接的缘分,牛克良眼中闪烁着光芒。

作为一名党员,牛克良始终以坚定的信念为指引,在工作中发挥着先锋模范作用。

国内首台套高压蒸汽转化废热锅炉换热管与管板全焊透难题,曾让不少业内专家头疼不已。牛克良迎难而上,反复试验。“那段日子,满脑子都是焊接参数和工艺,吃饭、睡觉都在想怎么解决这个问题。”最终,他成功找到解决方案,为我国能源装备制造技术的自主创新奠定了坚实基础。

在重大项目中,牛克良凭借对逆变式脉冲MIG/MAG弧焊机的精准参数配置,实现了焊接过程的精确控制,保障了产品的高质量交付。当公司核级产品制造面临人力短缺困境时,他迅速组织30名核级焊工分批次支援生产,确保50余台核级产品如期交付。“每一次攻克难题,每一次完成项目,都让我感到无比自豪。这不仅仅是个人的成就,更为中国制造争了一口气。”牛克良说。

兰石集团新研发的储氢材料Q690DR焊接接头硬度偏高和易形成淬硬层的难题,一度困扰着生产。牛克良深入研究,大胆创新,采用增加回火焊道与控制热输入的方法,成功攻克这一技术瓶颈。

“创新就是要敢于突破传统,勇于尝试新的方法和思路。只有不断创新,才能推动行业进步。”牛克良说。在技术创新的道路上,牛克良从未停歇。他设计制作了10余项工装及测量仪器,有效提升了生产过程的精准度与便捷性;牵头完成10余项技术创新成果转化,每年为公司节约成本 100万元以上。

“一个人的力量是有限的,只有培养出更多优秀的人才,才能让焊接事业不断发展壮大。”作为省级技能大师工作室负责人,牛克良深知人才培养对于行业发展的重要性。他积极探索创新人才培养机制,打破传统“3+3+3”人才培养模式,推行“师带徒”“骨干带徒”等高技能人才“一对一”指导的“小灶式”培养模式,将公司焊接人才队伍培养周期从9个月缩短至7个月,极大地提高了人才培养效率。

“在未来的工作中,我将继续秉持对焊接事业的热爱与执着,致力于推动焊接技术实现质的飞跃,为企业发展、行业进步乃至国家制造业高质量发展贡献更多智慧与力量,以实际行动诠释新时代产业工人的责任与担当。”

焊花闪耀处,牛克良的匠心故事还在继续书写……

经纬织初心 奋斗铸荣光

——记省劳模、兰州三毛实业织机挡车工张能英

兰州新区报记者 李怡青

走进兰州三毛实业有限公司织布车间,一股热浪裹挟着机器的轰鸣声扑面而来。一位身着工装、步履轻盈的身影穿梭在织机之间,动作娴熟地检查布面瑕疵、处理断纱问题,每一个动作都精准无误、一气呵成。她就是近日荣获甘肃省劳动模范称号的兰州三毛实业有限公司织机挡车工张能英。

张能英与织布厂的缘分始于2011年。那时,初中刚毕业的她怀揣着对未来的憧憬踏入这里。然而,作为一名织机挡车工,挡车技术的专业性远超张能英的想象。“刚开始学接头,纱线又细又滑,手指被割得全是口子。”回忆起那段艰苦的学徒时光,张能英缓缓摊开手掌,指腹上的老茧清晰可见。

“但我就不信学不会!每天早来1个小时练手法,晚上缠着老师傅问诀窍,本子上记满了各种操作要点。”年轻的张能英凭借一股不服输的劲儿,不仅提前一个月出徒,还在第二年的技能考试中以理论满分、实操第一的成绩荣获“最佳新工”。

“老办法能干活,新办法才能干好活。”张能英深知,织布挡车工这份工作绝非简单的体力劳动,而是需要智慧与创新的精细活儿。

随着市场竞争日益激烈,客户对产品质量的要求愈发严苛,小批量、多品种、高纱支、新材料、多功能、高品质的产品不断涌现。面对重重困难,张能英没有退缩,她一头扎进车间,日夜观察织机运转规律,反复试验不同的操作方法,终于探索总结出一套科学高效的扩台挡车巡回路线,成功缩短了织机停台时间,大幅提高了织机单台产能,将毛织机看台水平提升至每人12台,生产任务完成率飙升至124%,创造了行业新标杆。

多年来,张能英凭借出色的表现和卓越的贡献,收获了众多荣誉和表彰。“兰州新区先进生产者”“兰州市金蓝领高技能人才”“甘肃省技术标兵”等荣誉纷至沓来。

如今,面对甘肃省劳动模范这份沉甸甸的荣誉,张能英依然保持着一贯的质朴。“我就是个普通挡车工,能把每一米布织好,把每台机器看好,就是对企业最大的回报。”她望向车间里忙碌的同事,目光坚定,“荣誉属于过去,未来我还要继续钻研,让咱们的织布质量更上一层楼!”张能英告诉记者。

在轰鸣不止的织机声中,张能英用14年的坚守与付出,诠释了新时代的劳模精神。

坚守空港 守护生命

——记省劳模、省民航机场集团中川机场消防急救部医生马正亮

兰州新区报记者 史晓峰

他是生命守护者,也是大爱奉献者;他是创新开拓者,同时也是团队引领者……他就是省民航机场集团中川机场消防急救部医生马正亮。

在中川机场急救中心工作的近10年时间里,他凭借精湛的急救技术让众多突发疾病的旅客转危为安,以“零失误”的工作成绩和“全天候”的生命守护,获评2025年甘肃省劳动模范。

“只有平时多流汗,战时才能少流血。”这是马正亮经常挂在嘴边的一句话,更是他工作的基本准则。

机场医疗急救往往需要在黄金救援时间内完成“诊断—处置—转运”全链条作战。马正亮深知岗位的特殊性,始终坚持学习,熟练掌握急救技能,并定期参与机场各部门组织的应急演练。

在中川机场急救中心工作的近10年时间里,他认真负责,主动作为,被评为甘肃省“基层急诊中坚”,并多次被单位推荐参加省内外和民航行业组织的急救技能大赛,均以前三名的成绩受到表彰奖励,成为同行敬重的“急救大师”。

在狭窄的机舱内,他毫不犹豫地为紧急分娩中因羊水窒息的新生儿吸出呛入物;在航站楼,他跪地实施心肺复苏,长达半小时的持续奋战中,与死神较量,最终成功挽救了心脏骤停两次的患者……

在工作中,他首创“案例复盘—模拟实训—场景考核”三位一体急救培训模式,将复杂急救理论转化为标准化操作流程,手把手指导职工掌握心肺复苏、创伤处理等关键技能,同时定期带领团队复盘典型病例,深入剖析救治要点,累计开展专项培训120课时。

他主导编写创伤急救“黄金十分钟”处置预案,还建立了23类机场特情医疗处置图谱,实现从“经验急救”向“精准急救”转型;创新推行“双箱分格管理法”,通过红蓝双色标识、九宫格分区的创新举措,细化了机场急救物资的管理标准,使应急物资取用效率提升40%,使急救中心整体应急救治水平显著提升,成为守护旅客生命安全的坚实堡垒。

中川机场T3航站楼3月投运,面对这一历史性转场和关键性重任,在涉及急救职责领域,马正亮创新建立了“分区联动、分级处置”的应急机制,将急救流程精准融入旅客迷失、设备故障等多种潜在场景中,并进行反复实践验证。为保障转场工作顺利进行,他梳理出40多项应急救护工作核心任务,协调攻克30多个涉及信息联动、动线优化等难点问题,同步完成百余台新购急救设备的安装调试与性能核验。

最终,他和团队以“零差错”为T3航站楼平稳转场提供了坚实保障。

“这不是我一个人的荣誉,它属于我们中川机场急救中心团队。”面对殊荣,近10年的沉淀让马正亮更加从容,“这份荣誉,更凝聚着甘肃民航应急救援队伍护航丝路空港的忠诚担当。”

带着自豪,扛着医者仁心的使命,马正亮和同事们一起,坚守在空港应急救援的第一线,全力以赴诠释着“人民至上、生命至上”的铿锵誓言。

“钢铁诗人”书写传奇

——记省劳模、兰石集团冷作工首席操作师朱家彪

兰州新区报记者 霍鸿宇

在兰石集团轰鸣的生产车间里,朱家彪身着工装,穿梭于设备之间。他时而俯身查看仪器,时而与工人热烈探讨,举手投足间,仿佛指挥着一场精密的“钢铁交响乐”。这位甘肃省劳动模范、兰石集团冷作工首席操作师,20载匠心深耕,在冷作工艺领域写下中国石油装备制造的传奇。

“创新是技术进步的灵魂,更是我们突破行业瓶颈的关键。”朱家彪不仅这样说,也是这样做的。近3年来,他带领团队先后完成70LDB、8000米、9000米等高端钻机底座制造23台、泥浆泵210台,累计完成工时1.8万小时。面对ZJ50LDB钻机水箱配装连接耳板焊接变形量大这一难题,朱家彪日夜钻研,反复试验,最终创新采用吊线穿轴焊接工艺。通过双耳板刚性约束控制整体变形,这一工艺在LDB型钻机上成功应用,为同类产品焊接精度控制提供了可复制的解决方案。

在我省首台五缸钻井高压泵国产化研制中,朱家彪主导铆装环节技术攻关。他与电焊工张辉峰紧密协作,仅用5天就实现了铆焊作业全序完成。这一成果为国产化进程按下了“加速键”。

钻机底座起升后顶层台面倾斜,是行业共性难题。朱家彪牵头制定《平行四边形底座卧装作业指导书》,采用横向纵向绷线定位法。在3台50DB钻机验证中,台面水平度得到了精准控制。面对70D/80D钻机中层斜后立柱焊后安装困难问题,他创新实施“焊接应力释放后再装配”工艺,通过分序装配有效消除残余应力。这一改进让该系列产品生产周期缩短15%,工艺部认定产品一次交验合格率提升至98%,为企业节省了大量的时间和成本。

朱家彪深知,标准化建设是推动产业升级的重要抓手。他带领团队完成4项重点创新项目及30余项技术攻关,系统性提升石油装备制造工艺水平。

针对高空作业精度控制难题,朱家彪优化的《石油钻机底座高空配焊操作法》,使中层斜立柱配焊合格率从92%提升至99%。这一提升,保障了公司9000米深井钻机在塔里木油田创下9360米陆地钻井深度纪录,让中国石油装备在世界舞台上大放异彩。

朱家彪于2020年5月牵头创建劳模创新技能大师工作室。他独创“三维递进式”培养模式,通过“理论建模—虚拟仿真—实装验证”的阶梯训练,创新“案例+实操+攻关”三位一体教学方法,将新人培养周期缩短60%。这一创新,为人才培养开辟了一条“高速公路”,让新人能够更快地成长为技术骨干。工作室重点培养高级技师12名、技师16名、高级工29名,为企业输送了一批又一批技术人才。

从普通冷作工到享受国务院特殊津贴专家,朱家彪用20年的坚守诠释了新时代工匠精神。当被问及成功秘诀时,这位钢铁硬汉说:“我们制造的不仅是设备,更是中国装备走向世界的底气。”他深潜技术大海,用匠心诠释一名兰石集团冷作工首席操作师的担当与奉献。

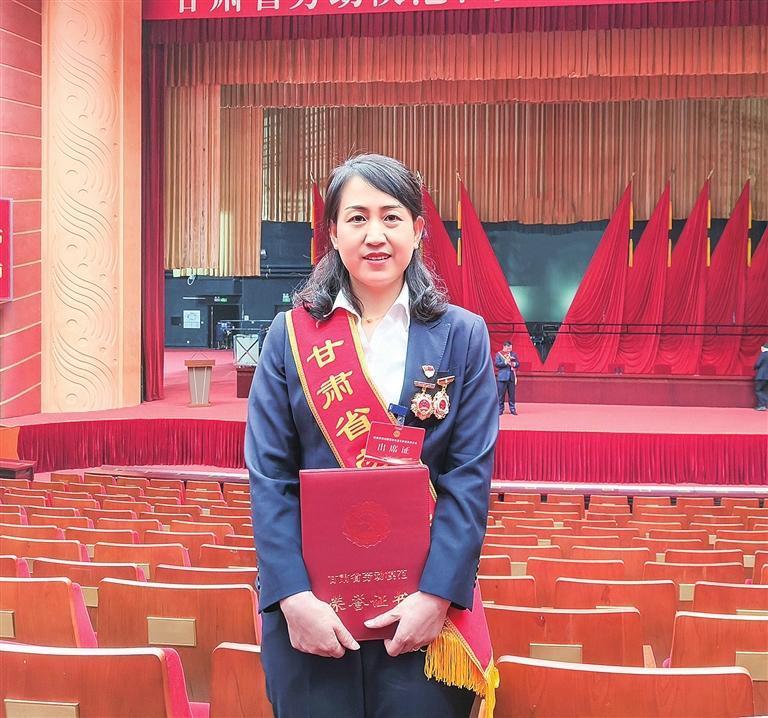

绚丽“纺”华 尽情绽放

——记省劳模、兰州三毛实业细纱挡车工贾慧玲

兰州新区报记者 李怡青

在兰州三毛实业有限公司纺纱厂的生产车间,身着整洁工作服的细纱挡车工贾慧玲,穿梭其间,眼神专注地检查着每一个锭子,双手敏捷地处理着纱线的接头。自1996年踏入这里,这样的场景,她已重复了29年。

近日,贾慧玲荣获甘肃省劳动模范这一殊荣,这份荣誉不仅是对她个人多年辛勤付出的高度认可,更是对她为纺织行业发展所作贡献的充分肯定。

1996年9月,年轻的贾慧玲踏入兰州三毛实业有限公司纺纱厂的大门,从此与细纱岗位结下了不解之缘。初入岗位,面对复杂且精细的细纱操作,贾慧玲没有丝毫退缩。她利用一切空闲时间,从最基础的接头动作开始,一遍又一遍地重复练习,直到每一遍动作都精准无误。成为纺纱厂职工队伍中的佼佼者。

多年来,贾慧玲在平凡的岗位上默默耕耘,从“青年岗位能手”到“先进生产者”,从“兰州市劳动模范”到“甘肃省技术标兵”,一项项荣誉见证了她的成长与蜕变,也让她成为新时代纺织行业的楷模。

贾慧玲不仅自己钻研技术,还积极推动公司操作技能的创新发展。2019年11月,纺纱厂以工艺、调度、操作、质量等工程技术人员和设备技术骨干为核心组建了“劳模创新工作室”技术团队,贾慧玲作为领军人物,带领团队积极探索,在工艺、操作、质量等方面进行优化和创新。在她的带领下,公司生产难度最大的全毛高支和多组分产品,消耗率下降了1.4个百分点。工作室成员还以解决生产难题、疏通生产瓶颈、提升产品质量、提高产量为目标,积极攻关,目前已有9项创新项目取得了良好成效,为公司节约资金99万元左右,并为公司的可持续发展提供了强大的技术支持。

近年来,贾慧玲积极推进名师带徒工作。在带徒弟的过程中,贾慧玲毫无保留地将自己的经验、手法和动作传授给新工。她会根据新工的接受能力差异,及时调整培训计划,确保每名新工都能跟上学习进度。“纺织行业需要传承,只有把技术传下去,才能让我们的行业不断发展。”贾慧玲告诉记者。在她的悉心指导下,40余名新工从连纱线都抓不稳的“门外汉”,成长为能独当一面的操作能手。

“‘甘肃省劳动模范’的荣誉称号不仅是一份荣耀,更是一份沉甸甸的使命,激励我在纺织路上继续努力,为行业发展贡献自己的力量。”贾慧玲目光灼灼,语气中满是坚定与赤诚。

这位在纺织车间默默耕耘了近30年的女工,在平凡的岗位上谱写了一曲不平凡的劳动赞歌。

(兰州新区报)