守艺人指尖“秸”尽所能 变废为宝带特殊人群走创业路

独家抢先看

原标题:从田间到指尖:秸秆画里的匠心传承

——访凉州区秸秆画非遗传承人郭志虎

4月20日,阳光轻柔地洒在武威市凉州区文化馆的一角,37岁的郭志虎正拿着一面团扇,全身心投入到秸秆画的创作之中。金黄的麦秆在他的手指间翻飞,一会工夫,一枝花便傲然俏立,仿佛带着春天的气息扑面而来,花枝下,金黄的蝴蝶翩翩起舞,仿佛下一秒就要振翅飞走……这便是被称作“草根上的浮雕艺术”的凉州秸秆画。

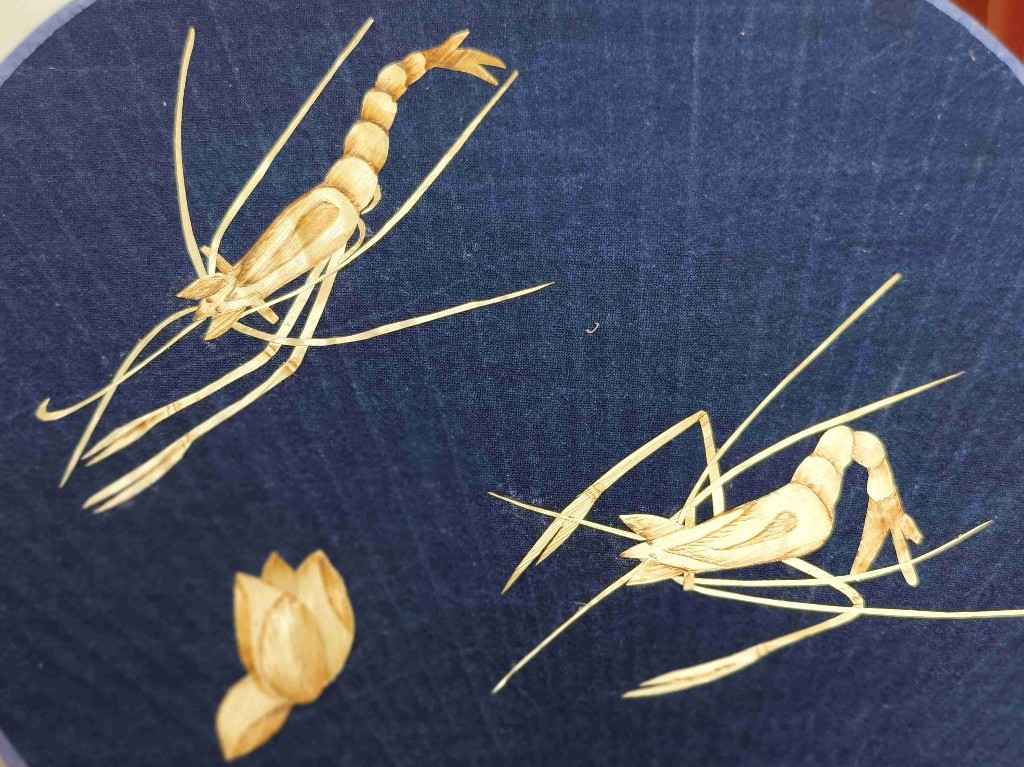

凉州秸秆画作品

凉州秸秆画源于民间,早期主要以草编实用器物为主,后来逐渐发展为装饰艺术品。郭志虎自幼便跟随家中长辈学习秸秆技艺,从剖秆、刮平到熨烫,每一道程序繁琐而复杂,每一步都需要极致的耐心与专注。“秸秆看似脆弱,但只要处理得当,便能展现出自然的柔韧与光泽。”郭志虎一边熟练地演示着剖秆技法一边介绍道。

郭志虎和他的秸秆画

“普通的麦草秆做不了秸秆画,我们用的秸秆都是优质的燕麦秆,它的柔韧度更好,做出的秸秆画品质也更高。”在武威市凉州区文化馆的走廊里,悬挂着郭志虎的多幅作品。其中,作品《和谐》以大虾为主要创作元素,麦秆碳化后的深浅纹理与天然麦秆的金色光泽相互映衬让大虾更加立体,虾须则是秸秆细丝层层叠加而成,可谓栩栩如生。“秸秆画的制作关键在于‘因材施艺’。”郭志虎说,“秸秆的每一段纹理都是独一无二的,要根据画面需要巧妙运用,有时候甚至要种植特定品种的麦秆以保证品质。”

凉州秸秆画作品

近年来,面对机械化生产的冲击,郭志虎选择以创新延续传统。他将秸秆画与剪纸、雕刻等艺术形式相结合,创作出了《九鱼图》《江山如此多娇》《竹报平安》等作品,既保留了农耕文化的质朴韵味,又融入了现代设计元素,让传统艺术焕发出新的生机与活力。

郭志虎还积极投身于凉州区“非遗进校园”活动,给孩子们传授秸秆画制作技艺,希望将这门古老技艺传承下去。他还特别关注一些特殊人群,截至目前,已针对凉州区古城镇、韩佐镇10多户家庭的20多名贫困妇女和残疾人开展秸秆画特色文化产业培训,部分贫困妇女和残疾人利用农闲时节从事秸秆画文化富民产业,这一产业成为他们不出远门就能增加收入的阳光产业、居家产业,为他们的生活带来了新的希望。

郭志虎和他的秸秆画

“只有让更多人接触、了解并喜爱,非遗才能真正传承下去。”郭志虎深有感触地说。他制作的秸秆画形式多样,有团扇、摆件、条屏等,还与杭州某机构合作制作文创产品,尤其是秸秆团扇和秸秆铜奔马两个产品,市场需求量大,很多消费者对其爱不释手。2024年,凉州秸秆画非遗传习所正式挂牌,为这一传统技艺的传承与发展提供了更加坚实的平台。

“非遗是技艺是文化传承,也是一种生活方式。”郭志虎感慨道。凉州区作为农业大区,秸秆资源丰富,郭志虎将秸秆画的边角料转化为有机肥原料,实现了“从田里来,回田里去”的闭环,让艺术与生态完美共融。在郭志虎的手中,秸秆不再是废弃的农业副产品,而是承载着凉州历史与匠心的艺术载体。他用一双巧手将平凡的秸秆转化为栩栩如生的画作,让传统工艺与现代审美相互交融,书写着非遗传承的匠心故事。

郭志虎的坚持,不仅是一个非遗传承人的坚守,更是一座城市对传统文化的深情回望与创新探索。正如凉州非遗保护工作的标语所言——“保护为主,传承发展”,郭志虎正以秸秆为笔,绘就着一幅传统与现代交织的文化长卷,让凉州秸秆画这一古老技艺在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

兰州日报社全媒体记者 雒焕素 文/图

(观澜新闻)