敦煌面壁穷经一甲子 "90后"扫地僧最大的遗憾是……

独家抢先看

原标题:白首穷经,透过这场热门展看“90后扫地僧”的敦煌往事

潮新闻客户端 记者 郭婧

这个暑期,“文明大观:丝绸之路上的敦煌”特展频频出圈。大家疯狂点赞复刻版莫高窟第285窟、北凉高善穆石造像塔等国宝级文物、专家团讲解等体验服务。浙江的观众尤为欣喜,因为展览特别开辟了一个单元叫“敦煌与浙江的千年之缘”。

千年以来,许多浙江人与敦煌结缘,比如西汉第一任西域都护是会稽山阴人郑吉,晚唐敦煌文学的代表人物有一位越州人叫张球。到了现代,“敦煌守护神”常书鸿、“敦煌女儿”樊锦诗等名字更是耳熟能详。在展柜中,一幅常书鸿绘制的莫高窟洞窟编号图,让观众们对敦煌的研究者和守护者心生敬意。其实,扎根敦煌的“扫地僧”远不止这些,敦煌的夜空是群星点亮的,浙江大学历史学院教授、敦煌学学者冯培红说,敦煌有很多默默付出的学者,他的老师施萍婷就是其中之一。出生于1932年的施萍婷,穿过戎装、上过抗美援朝战场,研究敦煌学六十载。上周末,正逢施先生92虚岁诞辰,记者在庆生宴上见到了这位传奇的老太太。

冯培红与施萍婷(右)郭婧 摄

不内耗的“90后”

“爱挑毛病”的小能手

8月20日,施萍婷的侄子、侄媳一家,学生冯培红和三位徒孙,聚在一起为她庆贺92虚岁诞辰。冯培红在兰州大学念敦煌学博士时,拜入施萍婷门下,如今是浙江大学历史学院教授。当天,他献上了一份礼物——新鲜印刷出炉的《面壁穷经一甲子——施萍婷先生敦煌研究六十年纪念文集》。他望着老师激动地说,“你92岁了!”这位“90后”惊讶地反问“我?92了?”侄子趁机说到,“大一岁了,要更加听话噢。”施萍婷摆摆手:“记不清啦,糊涂啦。”

施萍婷92虚岁生日 郭婧 摄

翻着纪念文集,冯培红跟施萍婷回忆起以前的事。施萍婷用永康话回应着。侄子在一旁打趣:“我姑妈总是跟永康人讲普通话,跟其他人讲永康话,就是让人听不懂。” 在干杯时,冯培红说以前喝过施萍婷很多酒,老太太又突然蹦出一句日文“真的吗?”,狡黠地说“卖弄一下”,随即露出少女般的笑容。

施萍婷反复说自己“嘴不好”,对记者也说,“见面我要先说我的缺点,我啊,嘴不好。”在大家眼里,施萍婷是出了名的心直口快。冯培红向她提起早年两人合带的一位博士生。施萍婷的声音提高了八度,“我每次都要说他‘着三不着两’,叫我给骂的呀。”转而又叹了口气,“哎呀,想起来真是愧疚,对他没有说过一句好话。”冯培红拍了拍施萍婷,“施老师你忘啦,你给他写的评语,把我感动的哟!”侄媳妇一边为施萍婷夹菜一边笑道,“你啊,就是挑毛病小能手。”她宠溺地爆料,“有一次我们去看画展,姑妈发现有一幅画上的繁体字题字用错了,一定让我去告诉作者。就连平时坐电梯,姑妈看到一些用词不对,也要挑一挑。”施萍婷再次“自我反省”道:“我这个人啊,嘴不好,有什么事一定要把它捅破。”侄媳妇又夹了一筷子菜给她,“没事,原谅你了哈。”学者的严谨和刚正在老太太身上体现得淋漓尽致,用现在的话说,这位“90后”的性格,就是不内耗。

《面壁穷经一甲子——施萍婷先生敦煌研究六十年纪念文集》

提携后辈的师者

上过战场的女兵

作为《面壁穷经一甲子——施萍婷先生敦煌研究六十年纪念文集》编委会人员之一,冯培红撰写了《编后记》,写下文章的前一天,他在莫高窟查看石窟,不禁想起20多年前,施萍婷带着他们攀爬洞窟、窟中授课的一幕幕往事。

在纪念文集中,大家提的最多的就是施萍婷在学术与生活上的恩惠。北京大学历史学系教授荣新江谈到,在日本访学时拜访施萍婷,施萍婷特别去车站接他,并将他带到自己下榻的宾馆用中餐,还为他准备了一瓶爱喝的咖啡。更令荣新江感动的是,施萍婷还给了他一份未发表的文章。

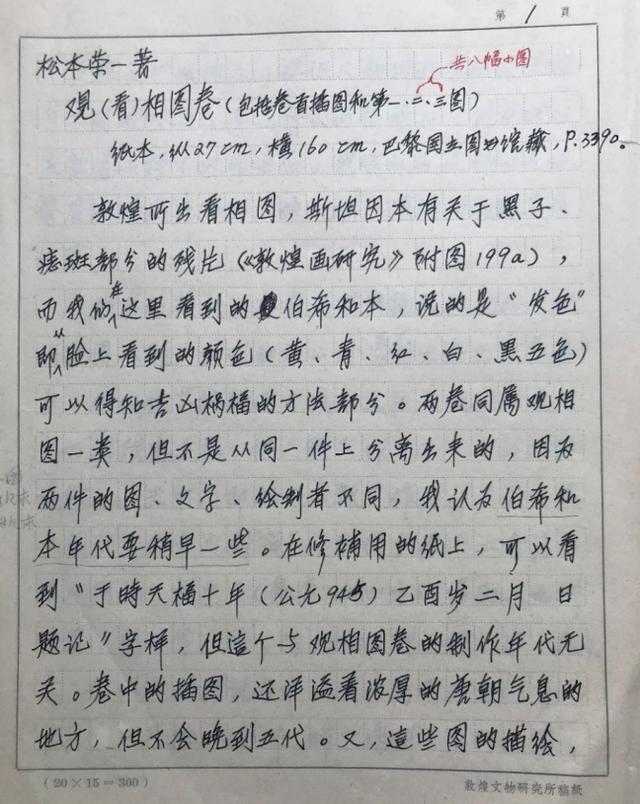

施萍婷指导过14位博士生,大家都感念施萍婷的好。冯培红提起施萍婷帮助杭州师范大学人文学院教授王晶波翻译文献的往事。王晶波在撰写博士论文时,找到一篇彼时国内罕见的、出自日本学者松本荣一的文献,因不懂日文,她一知半解,她自己也记不确切是否有和施萍婷提过此事,当去到施萍婷家中时,施萍婷拿出一沓手写的译文递给她。这件事对冯培红触动很大,在庆生宴上,他几度提及此事,施萍婷都轻描淡写,“忙记克乃(忘记了)。”

冯培红马上翻出纪念文集,找到王晶波的文章,读给施萍婷听:“译文共7页,写在敦煌文物研究所的稿纸上,一字一格,一丝不苟,漏错之处,或补在上下,用增字符号标出,或用涂改液涂去……施老师我跟你说,这些都是谦虚不来的,大家都记着呢!”

施萍婷为王晶波手写的译文首页

在冯培红眼中,施萍婷是个传奇人物,比如,在敦煌学领域,学者要么是研究文献,要么是研究石窟,很少有人两方面都有研究,但是施先生对两者都有深入研究;又如,1989年施萍婷赴日本访学,在访学前自学了日语,上世纪90年代初期,年逾花甲的施萍婷还自学了电脑打字,为的是编写《敦煌遗书总目索引新编》。当时的电脑CPU型号是386,汉字系统是UCDOS。由于施萍婷从没学习过拼音,学习打字只能兜一个大圈。首先她学习了四角号码输入法,但由于敦煌遗书里繁体字居多,于是,她又到台湾学者处拷贝来仓颉码输入法,而后又学习了王码五笔字形输入法,才得以解决问题。借助电脑,到了1999年,耗时近四十年的《敦煌遗书总目索引新编》终于完成。对此,首都师范大学历史学院教授郝春文的评价是:说“有史必有斯人”,应不为过。

除了学者身份,她还曾是一名军人,参加过解放大西南战争和抗美援朝战争。不到18岁,施萍婷从浙江徒步行军至重庆,一天必须走四五十公里,沿途还会遇上土匪。到了战场,施萍婷成为文印组长。“我年轻的时候是会抽烟的。那时部队给我们组发香烟,一是刻错的字,用烟头熏一下蜡可以重刻,二是用来提神。”她说,自己这一辈子睡眠都少,就是在枪林弹雨的战场养成的习惯。

1949年5月施萍婷参加中国人民解放军

打不走的莫高窟人

身在苦中不知苦

每每提到敦煌相关的往事,施萍婷都会潸然泪下,就连“敦煌”两个字都提不得,前一秒还在微笑,下一秒眼眶霎时泛红,哽咽到发不出声。中国美术学院教授何鸿在纪念文集中写道:我想,这正是如家般的情丝,一念及,便伤怀,爱之深,情之切也。

上一秒还在微笑

下一秒眼眶泛红

“那时,别人听到你是敦煌来的,都会‘哇’,好像天外来客一样。”这一声声“哇”,恰巧也是敦煌在施萍婷心目中的形象。1961年,在兰州艺术学院撤销后,施萍婷与先生贺世哲一同进入敦煌文物研究所从事研究工作,先后担任敦煌文物研究所资料室主任、考古室主任、遗书研究室主任、敦煌遗书研究所(后更名敦煌文献研究所)所长。

第一次抵达敦煌的记忆,对施萍婷来说太过遥远,但她仍记得,那些年,从柳园火车站到敦煌的几小时车程中,和同事们轮流起头唱歌,虽然没有一首歌能唱完整,但大家唱了一路笑了一路。“我的那些同事们,有六个和我一样是1932年出生的‘猴’,李永宁、李云鹤、郑汝中、关友惠、孙纪元、张学荣。敦煌莫高窟是个福地啊,我90岁的时候,还和多个‘猴’有联系。”

在施萍婷眼中,大家都有些“书呆子气”,连做饭都成难题。有一年冬天,施萍婷的一位同事买了块肉,放在汽油桶做的炉子上便离开了,等大家到炉子边上准备开吃,发现锅化了、肉也没了。还有件事同样令她记忆犹新,“那时候我们轮流管食堂,有一次油锅起火了,同事都吓得往外跑,我灵光一现跑上去,拿切好的一筐青菜扣上去,最后火灭了,菜也焦了。”还有一些令人忍俊不禁的事情。1983年,到法国参加法中敦煌学学术报告会时,酒店电梯门一关,同事史苇湘急得大叫:“别把我关在里头!别把我关在里头!”但也正是“闹笑话”的他,被大家称为“活字典”。施萍婷曾在《打不走的莫高窟人》一文中写道——

敦煌人除了因孩子上学不便而感到有点内疚外,他们似乎不感到什么叫苦。人们常常能听到临摹工作者、保护工作者从窟内传出的川剧、秦腔、民歌、小调声。他们面对着佛、菩萨,有时竟那样忘情。资料室不但白天开门,晚上也开门,煤油灯擦得锃亮,人们的心里也光明。被称为“活字典”的史苇湘先生每晚必到,以供同志们“备查”。著名的第465窟(俗称欢喜佛洞)孤零零坐落在石窟群的北端,离我们的住区—中寺、上寺很远,李其琼女士临摹该窟时,带上干粮,中午不回家,为的是节省时间,并充分利用光线充足的黄金时间。壁画内容复杂,而佛经又不能借回家查阅,只好出了洞窟又进资料室,带着壁画中的形象去找佛经依据。

2021年8月20日浙江敦煌学界庆祝施萍婷90虚岁

就是这样一群人,成了“打不走的莫高窟人”。他们身在苦中不知苦,大家喝的是苦水,用的是土坯做的床、桌子、书架,甚至到了1962年莫高窟还没有电,但大家都非常擅长苦中作乐。比如,1965年莫高窟终于有了第一辆属于自己的汽车,为了纪念结束徒步的历史,常书鸿带领大家最后一次徒步进城,然后坐着新车回到莫高窟。

施萍婷说,莫高窟这个地方,只要多看上一眼,都会喜欢,舍不得走。

1985年施萍婷在莫高窟宿舍

对于敦煌,施萍婷还有一个最大的遗憾:敦煌藏经洞发现的遗书有六万多件,由于历史原因,大部分遗书流落到世界各地,目前尚不能回归到祖国。早在上个世纪,施萍婷就和同事们辗转日本、英国、法国、俄罗斯等地,尽可能多地翻阅流失的文献。

敦煌学研究之路、文献回归之路,需要更多的星星来照亮。

(潮新闻)