是扶苏还是乞伏炽磐?太子古城千古之谜破解

独家抢先看

文/马明达

广河县旧称“太子寺”,得名于何时,已不得而知,得名的原因则是因为城里的一座叫“太子寺”的古刹,寺里祀奉的是秦始皇之子扶苏。民国《续修导河县志》卷二“寺观”载:“太子寺”,县东南120里,见旧志,相传秦太子扶苏监蒙恬军驻此寺,故以太子寺名。知州潘效苏书联云:“当上郡监军而还,已伏杀机,应悔不为吴泰伯;处亘古伦常之变,无所逃罪,相知唯有晋申生。”

扶苏雕像

此寺又名扶苏祠,清朝临洮诗人吴镇曾写过《扶苏祠》五律一首,注明“即太子寺”,诗载《吴松崖集》卷七。

太子寺至迟明朝时就有了。明人李苏有七律《太子寺》一首,见载《甘肃新通志》卷十六,诗云:

先秦设险气峥嵘,帝业千秋峙纵横。

尚有闲山栖太子,更无余土筑长城。

几株垂柳遮天绿,一派流泉澈地清。

只此便堪臣六国,阿房不及数椽撑。

读此诗,略知明朝时太子寺建于依山傍水处,有几株垂柳,一派流泉,是一个可供人游赏休憩的形胜之地。太子寺清朝犹存,至清末同治年间毁于战火。同治十二年(1873)左右曾重修,前引河州知州潘效苏的对联便是这次重修后所题。据民国20年(1931)《宁定县坛庙祠宇寺观调查表》载,光绪年间又曾重修,至民国17年马仲英事变中再度被焚,寺宇荡然无存,其遗址在广河县城街东城的双泉处。

关于扶苏、蒙恬的传说,广河有,临洮也有。清康熙《临洮府志·壕墓》载:“秦扶苏墓,在城北25里,名扶苏岩,下有大壕墓二,父老相传为秦扶苏太子岩。”又载“蒙恬墓,即在二大壕墓之下,谓传即蒙恬墓。”这类传说起自何时,现在已难以考知,但我们知道史书上没有关于扶苏曾到过洮河流域的记载,而他的死地史书的记载是很明确的。据《史记》卷八十七《李斯列传》载,扶苏与蒙恬以数10万大军屯边10余年,其屯驻之地是上郡,扶苏自杀的地方也是上郡。秦时上郡的治所在肤施县,即今陕西榆林县东南。《李斯列传》与《蒙恬列传》都载蒙恬先被拘禁于阳周,后亦吞药自杀于阳周。裴驷《史记集解》引徐广曰:“(阳周)属上郡。”张守节《史记正义》曰:“阳周,宁州罗川县之邑也。”隋文帝开皇十八年(598)改阳周县为罗川县,治所即今甘肃正宁县(山河镇)西南旧正宁。

显然,广河、临洮一带关于扶苏、蒙恬的传说与史实不符,不足凭信。那么这个传说有没有别的历史渊源呢?会不会是对某一段真实历史的民间讹传呢?我们以为正是如此。我们的认识是,明朝的太子寺古城,即宋元时代的定羌城。也即唐末五代至北宋前吐蕃人所筑的诃诺城,而诃诺城又是十六国时西秦国王乞伏炽磐作太子时所筑的嵻㟍城。民间传说中的秦太子,便是乞伏炽磐,河州境内的太子山、太子寺等以“太子”命名的胜迹,都应该与十六国时声名赫赫的乞伏炽磐有关。

西秦建义四年(388)六月,西秦国王乞伏国仁卒,群臣因国仁之子公府年幼,乃推举国仁弟弟乞伏乾归为“大都督、大将军、大单于、河南王,”改元太初、并由苑川迁都于金城(今兰州)。太初二年十一月,枹罕羌族首领彭奚念降于乾归,乾归命他为河州刺史,河州之地归于西秦。

史称乞伏乾归“雄武英杰,沈稳有度量”。至太初七年(394),他击杀了仇池氐王杨定及前秦残部苻崇等,尽有陇西、巴西之地,乃自称“秦王”,署其长子炽磐为太子,领尚书令。

太初十三年(400)五月,后秦姚兴以五万大军攻乾归,乾归战败,西秦灭亡,乾归父子走依南凉。不久,乾归潜奔长安,降于后秦。姚兴见而大喜,命其出任河州刺史,仍领有旧部,镇守苑川(今榆中)。后秦弘始五年(403),炽磐也从南凉逃奔后秦,后秦命其为晋兴太守,镇枹罕。自此开始,乞伏炽磐协助乃父发动了重建西秦的斗争。

后秦弘治八年(406),乞伏乾归入长安朝见姚兴。姚兴早就担心乾归“终为西州之患”,便乘机将他留在长安,授以主客尚书,而以乞伏炽磐领有乞伏氏旧地,任河州刺史。弘治十年(408)十月,深谋远虑的乞伏炽磐看到长安将有兵乱,这正是复国的好机会,便招集诸部2万7千人,筑城于嵻㟍山,准备抗拒后秦。十二月,他出兵争夺羌酋彭奚念占据的枹罕,为奚念所败,退回嵻㟍城。第二年(409)二月,炽磐再攻枹罕,终于得手。四月,乾归逃归,父子相聚于枹罕。七月,乞伏乾归重建秦国。称秦王,改元更始,复立炽磐为太子,并都督中外军事。史称炽磐“勇略明决,过于其父”,乞伏氏经过9年努力而重建国家,炽磐起了决定性作用。

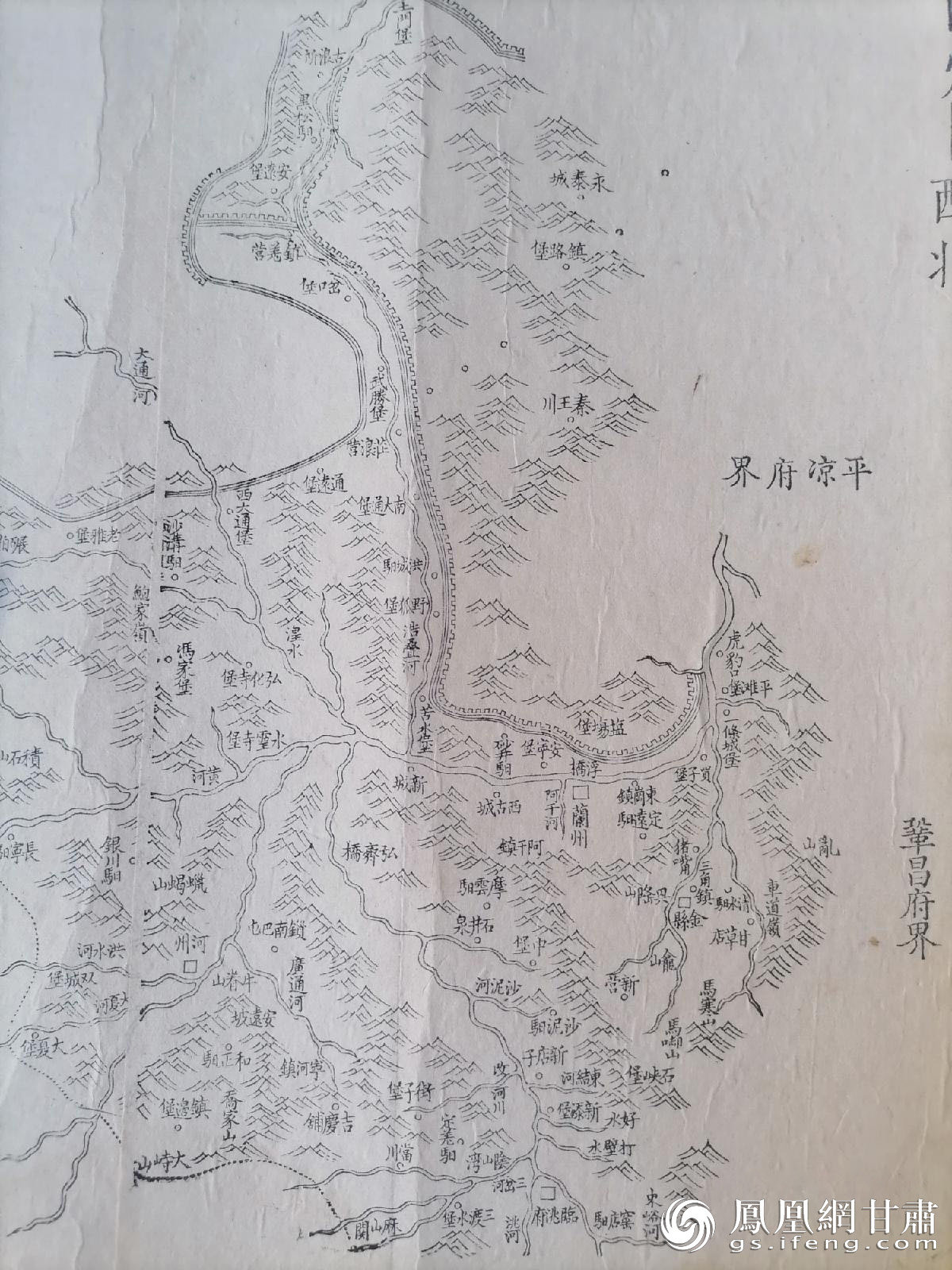

太子寺地图

西秦复国后,不断同后秦、南凉、吐谷浑发生战争,连年战胜攻取,疆域不断扩大。同时又不断从邻国境内掠夺人口,迁至苑川、枹罕、谭郊一带,从此国势日盛。

更始四年(412)六月,乞伏乾归被国仁之子乞伏公府所杀,其子10余人同时被祸,唯执掌军权的炽磐驻守苑川,未遭此难。公府惧炽磐报仇,走保大夏。炽磐命弟弟广武将军智达、扬武将军木奕干等追击。七月,破公府于大夏,公府又逃至其弟阿柴所据守的叠兰城,智达攻拔叠兰,公府逃至嵻㟍南山,智达追获其父子四人并杀之。炽磐迅速平定了此次内乱,同时率文武百官及百姓2万余户迁都于枹罕,八月继承王位,改元永康,自此以后的10多年里,乞伏炽磐充分发挥他的文武才略,东征西战,使西秦历史进入鼎盛时期。《晋书.乞伏炽磐载记》说他“叱咤风云,见机而动,牢笼俊杰,决胜多奇,故能命将掩浇河之酋,临戎袭乐都之地,不盈数载,亟隆伪业。”建弘八年(427)炽磐病卒,不久西秦亡于赫连夏国。

如上所述,西秦的复国开始于乞伏炽磐于后秦弘治十年(408)“十月招结诸部二万七千,筑城于嵻㟍山以据之,再以嵻㟍城为基地攻夺枹罕,遂再造秦国。在此前后,乞伏炽磐的身份都是秦王乞伏乾归的太子。《元和郡县志》卷三十九兰州五泉县条下注:

“嵻㟍山,亦名热薄汗山,在县南一百四十里。”

这是古代史地书中关于嵻㟍山方位的较早的记载,以其所言方位,道里推之,嵻㟍山即今广河县境内的三甲集至广河县城以南诸山。当唐宪宗元和年间,陇右早为吐蕃所有,“热薄汗山”应是吐蕃语。与《元和郡县志》相近的说法,又见于《通鉴》卷一一四胡三省注:

“丁度曰:嵻㟍山在西羌。予据乞伏氏据苑川,其地西至枹罕,东极陇坻,北限赫连,南界吐谷浑,嵻㟍山当在苑川西南,宋朝西境尽秦、渭,嵻㟍山始在西羌中。”

胡注认为嵻㟍山在“苑川西南”,苑川即今榆中县大营川一带,也即乞伏国仁筑勇士城的地方,今勇士城遗址犹存,榆中县立为县级文物保护的标志。以三甲集以南诸山为“苑川以南”,方位亦合,丁度是北宋前期人,当时整个河州犹为吐蕃所有,故他说嵻㟍山在西羌中也是对的。而胡三省说“宋朝……始在西羌中”则不确,实际上自唐肃宗广德以来,一直在吐蕃管辖之下。

我们确定嵻㟍山就是三甲集至广河县城以南,康乐三岔河以北诸山,那么嵻㟍城的位置基本上就是宋时定羌城,也即明清太子寺城的位置,这一点不少地方文献有若明若暗的记载,而民国年间甘肃学者慕寿祺在《甘青宁史略》卷四中曾明确指出“今宁定县治旧名太子寺,属河州,即西秦王乞伏炽磐所筑之嵻㟍城也。”同书卷三十二又言:“今宁定县治即嵻㟍城。”

明嘉靖《河州志·古迹》载:“定羌城,州南百里,本诃诺城,王韶克河州,破诃诺木藏城,改名定羌。诃诺即栲栳。”

“栲栳”亦作“䇭”,河州方言读作“克涝”,是用柳条或竹篾编成的盛物器具,其由来已久。明人唐寅《题崔娘缘》诗:“琵琶写语番成怨,栲栳量金买断春。”《河州志》“诃诺即栲栳”的提示非常重要,这使我们认识到,“嵻㟍”、“诃诺”实际上都是栲栳的音转,是不同历史时代和不同民族对栲栳一词的不同读法。此外还有读作“可狼山”者。清康熙《临洮府志》卷三“星野老”云:

“山,在州南一百七十里,一名'可狼山’,俗谓乞伏乾归太子炽磐筑城于此。”

此处“州”指兰州,方位与距离恰好在太子寺城,“可狼”也是栲栳的音转、这勿庸置疑。而重要的是最末一句,“俗谓”二字说明清朝初期,虽然某些文人如李苏、吴镇等,以太子寺之“太子”为扶苏而吟泳不已,而民间仍有西秦太子乞伏炽磐筑了太子寺城的前身嵻㟍城的正确传说。

我们以为,乞伏炽磐为太子时筑了嵻㟍城,并以此为起点再造秦国,开创了辉煌的功业。炽磐死后,太子慕末继位,慕末“幼而好学,有文才”,他在嵻㟍城建寺观追荐炽磐,这是顺理成章的事情。西秦灭亡后,嵻㟍城一直存在下来,追荐炽磐的寺观则因炽磐生前近于神话般的赫赫业绩而受到当地人的祀奉,并因为嵻㟍城创建于炽磐为太子之时,故事也以太子命名嵻㟍城,与太子寺并存,久之,太子寺也成了嵻㟍城的代称。

鲜卑人与吐蕃之间有极深的历史关系,河州陷于吐蕃后,嵻㟍城以“诃诺城”之名依旧存在,祭祀乞伏炽磐的“太子寺”也因香烟燎绕,不绝如缕。宋王韶克诃诺城,奉诏改城名为定羌,一是为了记功,二是对周边少数民族起威慑作用,于此亦可见吐蕃诃诺城在河州区域内的重要位置。宋代以后,定羌城与太子寺二名并存,官方称定羌城,民间俗称太子寺。直到清代,太子寺之名被官方正式确认,而“定羌”则降为驿站的专用名。虽然也有以定羌驿代称太子寺的时候,但终不及太子寺那样普遍而明确。

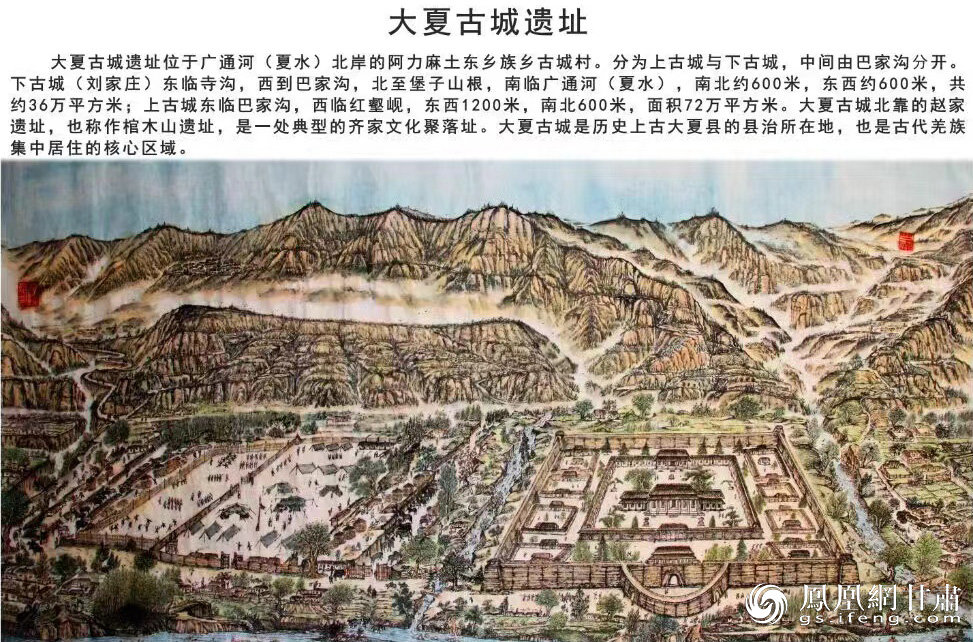

大夏古城遗址介绍

再从历史地理的角度来看。

大夏古城,近人多认为即广河县阿力麻土乡古城。但阿力麻土有上、下二古城遗址,据《元和郡县志》卷三十九“陇右道上”载:“大夏水,经县南,去县十步。”可知下古城为唐大夏县治,上古城建在广通河谷二阶台地上,背山面水,当即汉代大夏县治,直至魏晋时并未废除,乞伏炽磐筑嵻㟍城于广通河南岸,显然是考虑与北岸的大夏城隔河相望,互为犄角控制了作为交通要冲的广通河谷,成为枹罕东南之门户。

西秦更始三年(411)二月,乞伏炽磐徙降羌句岜等部众五千余户于叠兰城,以兄子阿柴为兴国太守以镇之;又以子木奕干为武威太守镇嵻㟍城。嵻㟍城地处西秦北部苑川与南都潭郊(约在临夏西北)之间的交通线上,从地形分析,叠兰城很可能就是现在康乐县苏集河以北的“康乐”古城遗址。“康乐”城俗名亦叫“克涝”城,或为唐代吐蕃人所筑,实际上是隋唐以后民间对嵻㟍城的讹传,更始四年(412)六月,乞伏公府杀乾归及诸子10余人,企图夺取王位,此时握有兵权的乞伏炽磐驻守苑川,公府力孤,只好退守大夏。炽磐闻变命广武将军智达自枹罕出兵大夏,扬威将军木奕干自嵻㟍出兵攻大夏,东西夹击,形同瓮中捉鳖,公府只好弃城逃至叠兰城依其弟阿柴。智达、木奕干又挥军拔叠兰,杀柴父阿子5人,公府又逃至嵻㟍南山,终为智达、木奕干所擒获。此次军事行动,最有力的说明了大夏、嵻㟍、叠兰城间的关系,显然这是嵻㟍山周围互为犄角的3座城。

从以上考辨可知,太子寺的太子指西秦太子乞伏炽磐,太子寺城即炽磐所筑嵻㟍城。唐以后,吐蕃将东部重镇大夏川的中心摆在嵻㟍城(诃诺城),大夏城便逐渐废圯。以西秦太子乞伏炽磐误为秦始皇太子扶苏,当在明以前就出现了,原因是西秦史迹虽显赫一时,但终因地僻国小,典册亡佚,在一般人记忆中渐至泯没。明代文人多不重考证,遂以讹传讹,至今犹相沿成地方掌故,为故老耆旧津津乐道。十六国时,在秦陇大地上更迭出现的三秦五凉政权中,西秦国祚较长,疆域广袤,影响颇大,在今天的临夏州境内,永靖的炳灵寺及“天下第一桥”遗迹,临夏、和政间的太子山,及广河的太子寺故城,可称西秦遗存天壤间的几大胜迹了。

作者简介:此文摘自《广河县志·附录·纪事与考辩》。原文作者马明达,男,1943年生,河北沧州人,著名历史学家。现任广州暨南大学历史系教授、博士生导师。1986年受聘主编广河县历史上第一部地方志《广河县志》,8载春秋,六易其稿,1994年出版发行,1997年被甘肃省地方史志编纂委员会和甘肃省地方史志学会评为甘肃省地方史志优秀成果一等奖。

(本文章版权归凤凰网所有,未经授权,不得转载)