天水最早水彩画长啥样 揭秘百年前俄国人笔下市井牌坊

独家抢先看

原标题:天水最早的一幅水彩画

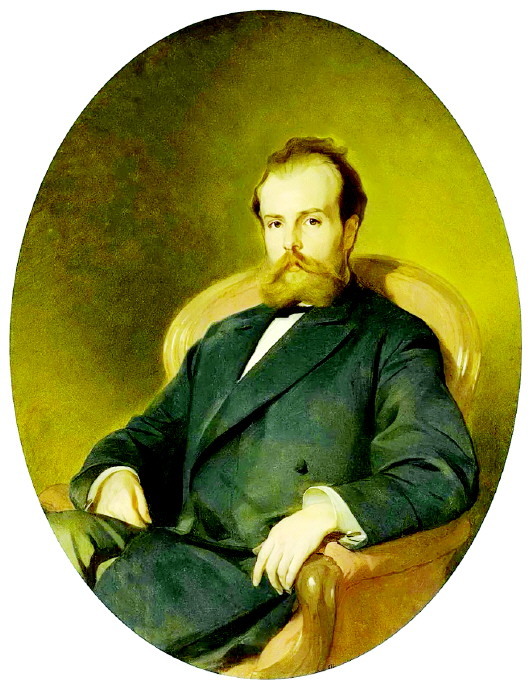

科学官员皮斜斯齐博士肖像

高小我

清同治十三年(1874年),俄国政府派出一支小型考察团,称为“俄罗斯科学和贸易考察团”。

该考察团共有九人,由俄国总参谋部中校索斯诺夫斯基带领,成员包括摄影师鲍耶尔斯基、科学官员皮斜斯齐(Piasetskii,也译作“派亚塞特斯基”)、一位地质学家、一位翻译、一位姓徐的中国老绅士(应为向导),以及三名哥萨克轻骑兵(类似于警卫)等。

考察团于1874年3月14日从圣彼得堡出发,8月19日到达北京。在依次考察了北京、天津、上海后,他们于1875年初来到汉口,计划沿汉江上行至汉中,经甘肃、新疆到达当时属俄国的斋桑。他们预想通过汉江把茶叶运往本国。4月13日,考察团到达汉中,休整一月有余,加雇了几个人并购置了骡马后,于5月20日出发赴甘肃,途经秦州(天水)、兰州、甘州(张掖)、肃州(酒泉)、嘉峪关,通过新疆哈密绿洲进入斋桑,最后于光绪元年(1875年)10月回到俄罗斯,前后共一年半时间。

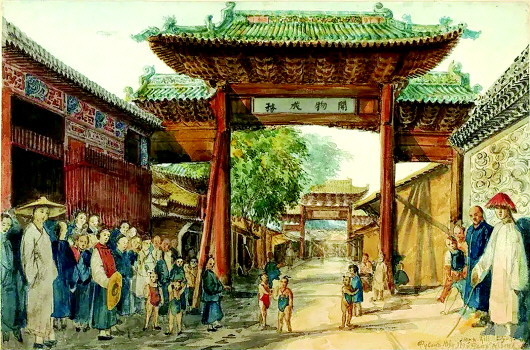

考察团一行途经秦州是在1875年6月,当时,科学官员皮斜斯齐博士为伏羲庙前“开物成务”牌坊画了一幅水彩画。

这是目前所知天水历史上最早的水彩画,距今150年,弥足珍贵。

画面自伏羲庙正门前由东向西方向透视,近端是“开物成务”牌坊。俄国人难得照猫画虎写出“开物成务”四个书法大字。远端还有一座牌坊,牌坊四周绿树如荫。牌坊两侧,雕梁画栋的店铺下站着秦州各色人等,有头戴红缨帽的官员,有头戴或手持圆顶草帽(斗笠)的市民,男子一般着蓝长衫、白长衫并拖辫,女子套红衫。穿着肚兜、光着四肢、扎着双辫或朝天辫的儿童穿插其中,可见初夏的气温已较高。虽然人物神态、衣着颇有被洋人猎奇的痕迹,但也是一幅很生动的市井画,对于了解清末伏羲庙牌坊周围环境,不无史料价值。

这座“开物成务”牌坊位于天水伏羲庙大门前的街道西侧,始建于明嘉靖十年(1531年),清乾隆、嘉庆和光绪年间多次重修,1972年4月曾被拆毁,2002年又在原址重建,属于伏羲庙的地标建筑物之一。

皮斜斯齐1843年出生于俄国圣彼得堡,去世于1919年,是俄国著名医生、旅行家和画家。

关于此次俄国考察团的考察目的,实事求是地讲,主要是探索一条往俄国运输茶叶更近的陆上商道——从四川到斋桑,这是商业目的,即打通贸易通道。除此之外,还有外交目的和特务目的,即寻求建立领事馆、搜集政治情报。

在这场前所未有的科学考察活动中,无论俄国人抱着怎样的目的,都留下了珍贵的资料。

一方面是老照片。考察期间,随团摄影师鲍耶尔斯基(Boiarskii)拍摄了约200张照片,用镜头记录了同光年间民生时局,记录了晚清中国的政治图景、自然风光、社会风貌、山川风物和风土人情,成为较早用镜头记录中国晚清社会实相的西方摄影师之一。回国之后,鲍耶尔斯基将139张照片整理成册,命名为《中国之旅:俄国科学贸易考察团》。这批照片后来成为巴西皇帝佩德罗二世建立的特丽萨·克里斯蒂娜·玛丽亚藏品的一部分,最终佩德罗二世将其捐赠给了巴西国家图书馆。另外,资料显示,这批照片在大英图书馆也有收藏。

另一方面,科学官员皮斜斯齐博士还写下了日志——《在蒙古利亚和中国的俄罗斯旅行者》,原书由俄文写就,一经出版就风靡西方,先后被翻译成法文、英文。2005年6月,学者沈弘在《晚清映像:西方人眼中的近代中国》一书中,曾以“俄国探险家陕南印象”为题,节录翻译了皮斜斯齐博士考察日志中的兴安府(即安康)部分。

(天水日报)