名将凭口才招降30万 苏轼作词点赞北宋对外最大胜仗

独家抢先看

原标题:【奔流文化·闲谭】历史风云中的陇右都护府②熙河开边和五路伐夏

04

熙宁四年(1071)八月,神宗特设中央直属的洮河安抚司(治所在今临洮境内),命王韶主持安抚司各项事宜。

王韶一展抱负的时机真正来了。此时,占据陇右河湟之地的青唐吐蕃,一代雄主唃厮啰已病逝六年,各部陷入内乱。

青唐吐蕃本是北宋时期甘青一带的吐蕃部族建立的地方政权,从宋真宗大中祥符元年(1008),其首领唃厮啰的名字首次出现在史书中,到宋徽宗政和六年(1116),河湟地区全部改为宋朝州县为止,政权延续108年,先后经唃厮啰、董毡、阿里骨、瞎征、陇拶、小陇拶等六代首领执政。

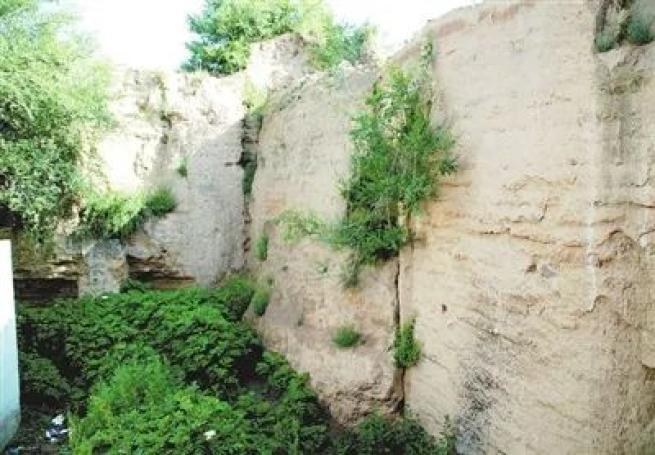

唃厮啰政权时修筑的八角城遗址

唃厮啰在仁宗朝时向北宋称臣,采取联宋抗夏的国策,由此成功抵御了西夏南侵,保全了河湟地区,威名大震。远在陇右的吐蕃部落也全部集合到他的麾下,连原来投靠西夏的一些部族也纷纷倒戈归来,一些被西夏打散的回鹘部族也前来依附。唃厮啰立王城于青唐(今青海省西宁市境内)辖境迅速扩张,号称三千余里,直接与北宋、西夏、回鹘、于阗、卢甘等政权相连,人口达到一百多万户,后世称其为青唐吐蕃。

唃厮啰去世后由其三子董毡继位,他的长子瞎毡控洮州,次子磨毡角占据陪都宗哥(青海平安县境内),瞎毡之子木征占据河州,各自拥兵自立,一时青唐吐蕃分崩离析,难以与西夏抗衡,极易被其侵吞。

王韶目光如炬,从渭州向西,一路看向熙、河、岷、洮、叠、宕等六州,他要将青唐吐蕃占据的陇右之地尽数收入囊中。

王韶并未一味用兵,而是采取“招抚为主、征讨为辅”的策略。

熙宁四年(1071)八月,王韶首先招抚了青唐吐蕃中最大的一支俞龙珂部,充分显示了他的谋略。这个占据了秦陇要冲(今甘肃陇西、天水一带)的部落,青唐幼主董毡、西夏都在拉拢他,但其首领俞龙珂却犹豫不决。王韶只是“引数骑直抵其帐,谕其成败,遂留宿”。当晚两人把酒言欢,王韶留宿帐中,毫不介怀,胆色和赤诚彻底令俞龙珂折服,引十二万部众投宋,附近一些小部族也纷纷来投奔,仅仅凭口才,王韶便为北宋“拓地千二百里,招附三十余万口”(《续资治通鉴》)。

有趣的是俞龙珂仰慕中原文化,敬佩名臣包拯清廉名声,请求宋庭赐姓为“包”。神宗欣然接受,俞龙珂被赐名“包顺”。自此包顺部忠心耿耿,数十年如一日帮助北宋守卫边境。

05

熙宁五年(1072),熙河之战缓缓拉开帷幕。

宋神宗将古渭砦改称通远军,命令王韶驻守。王韶率领大军前出,修筑渭源堡城,击败了当地的吐蕃部族。对方并不甘心失败,聚集军队在抹邦山(今甘肃临洮岚观坪)与宋军相持。

王韶修筑的渭源堡

看到吐蕃军队占据居高临下的有利地形,不少部将心存忌惮,请求撤军,但王韶严令不许:“有言退军者,皆斩!”敌军自上而下攻击,宋军阵形不稳。王韶丝毫不惧,以文人之身披坚执锐,率队反击,诸将也不敢懈怠,拼死拥上对面隘口,夺了抹邦山。吐蕃守军大败,宋军趁势焚烧对方军营,“获酋虏,器甲,洮西大震”。

七月,王韶率军大败武胜城(今甘肃临洮境内)的吐蕃首领瞎药,迫使其两万户部众投降。宋朝升武胜城为熙州,建熙河路,以王韶为熙河路经略安抚使兼熙州知州。

王韶率军穿越过的露骨山

熙宁六年(1073年)三月,王韶逐步攻取河州,挥师数万,攻取诃诺木藏城(今甘肃广河县城境内)。王韶向世人展示了远程奔袭战的经典战法,他率将士,潜藏行迹,穿越险绝之地露骨山(今甘肃渭源漳县交界处,海拔3906米),向南进入洮州境内,通过奋战,再败木征的精锐,收复河州。接着他又攻下宕、岷两州,叠、洮之敌不战而降。这次长途奔袭,王韶大军曾和后方失联数十天,当时朝廷内部人心浮动,弹劾者众,只有王安石对王韶坚信不疑。

木征所筑的“踏白城”,今癿藏城内一角。

熙宁七年(1074)二月,王韶回朝述职,屡战屡败的木征向其叔父董毡哭诉惨况,董毡遣部将青宜结鬼章等率数万之众,渡过黄河入河州,袭杀王韶部将景思立等于踏白城(今甘肃积石山县癿藏镇境内),王韶闻听此事,半路火速折返熙州,采取围魏救赵之计,直攻木征大本营定羌城(今甘肃广河),木征连战连败,只好率其手下八十多位酋长向王韶投降。

至此,王安石在所著《临川先生文集》中记述,熙河之役“收复熙、河、洮、岷、叠、宕等州,幅员二千余里,斩获不顺蕃部一万九千余人,招抚大小蕃族三十余万,各已降附。”

熙河大捷是北宋王朝在结束了十国割据局面之后,八十年来所取得的一次最大的军事胜利。这次胜利在一定程度上打破了弥漫于北宋王朝的因循苟安、逸豫懈怠的政治空气,为改革派赢得了极大的政治声誉,史称:“宋几振矣!”

就连苏轼听闻捷报也深受鼓舞,便写了一阕《江城子·密州出猎》,以抒报国之志。“酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨。持节云中,何日遣冯唐。会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”

开拓熙河的过程中,王韶采取“招抚、征讨、屯田、兴商、办学”相结合的战略方针,将他的文武韬略表现得淋漓尽致。

描绘熙河茶马互市盛况的《熙河市易图》(局部)

熙宁七年,王韶建议在熙河实行茶马互市。朝廷采纳了他的建议,在熙河等地开设买马场,在四川、陕南等产茶区推行“榷茶法”,把政府统一收购的茶叶运至熙河地区换取马匹。这就是《宋史》中有名的“汉中买茶,熙河易马”。

王韶因功升为观文殿学士、礼部侍郎,不久升为枢密副使。然而他在沙场能纵横捭阖,在庙堂却步履维艰,被各方势力攻讦,很快被降职,相继出知鄂州洪州。由于昔日在边疆军务繁重,积劳成疾,王韶于元丰四年(1081)六月病逝,享年52岁,一代将星就此陨落。

他无法知晓的是从小就带在军中的儿子王厚,也会成为名将,18年后在河湟之役中创下不亚于他的功业……

而此时,北宋灭夏的战鼓却已经响彻西北边疆。

06

元丰四年(1081年),西夏梁太后忽然囚禁惠宗李秉常垂帘听政,内部大乱,宋神宗认为时机已到,征调五路三十五万大军,对西夏发动灭国之战。

这五路兵马分别为李宪(宦官,熙河之役时曾担任王韶副手,通晓军事)引军七万出熙河路切断河西走廊、名将刘昌祚率军5万出泾原路直取灵州(今宁夏吴忠市境内)、外戚高遵裕率军8万出环庆路合围兴庆府(今宁夏银川)、种家将中的“老经略相公”种谔率军出鄜延路扫荡横山、王中正(宦官)率军5万出河东路,牵制西夏东线。

然而这种“四面合围”的部署看似周密,实则存在致命缺陷:一是指挥体系紊乱。各路统兵将帅权责不清;二是后勤保障薄弱。几十万大军日耗粮草六千石,补给线竟要绵延千里;三是战略协同缺失。五路大军缺乏统一调度,错失战机。

起初,战事确实朝着有利于宋军的方向发展,李宪率军翻越马衔山,至康古城(今榆中境内),攻取西市新城(今榆中三角城),再取西夏重镇兰州,西夏震动。种谔所部沿无定河西进,一路攻取米脂寨、石州、夏州、银州等地,形势大好,只可惜因为后援补给不及时,又逢大雪,导致非战斗减员严重。种谔为避免全军覆没,只得停止继续深入,就地等待后续给养和兵员。

灵州前的溃败成了战役的分水岭。受高遵裕节制的刘昌祚率军先抵灵州城下时,高遵裕为争头功竟强令其“勿得擅攻”。二十余日的围城延误,使西夏得以决黄河水灌宋营,最终导致“士卒冻溺死者十七八”的惨剧,两军只得遗憾地撤出灵州。

随着种谔、高遵裕、刘昌祚撤回宋境,王中正为避免孤军深入,也率部折回宋境,只有李宪所部依托河西,继续占据兰州等地,轰轰烈烈的元丰五路伐夏行动戛然而止,但北宋也占据了银、石、夏、宥诸州和横山北侧一些军事要点,彻底扭转了庆历和议以来被动挨打的不利局面。

五路伐夏劳而无功后,宋军不得不改变长驱直入的灭夏战略。转以“堡寨推进”、步步为营的蚕食策略。

种谔和延州知州沈括(《梦溪笔谈》作者)给朝廷上了一道奏折:横山延袤千里,出产战马,易于耕种,有盐铁之利,百姓骁勇善战。夺得横山,再沿银、宥、夏、盐、会、兰等州一线修建城寨,筑垒推进,一步步稳扎稳打,围逼灵州与兴庆府,逼使西夏就范。

种谔认为,宋军应该在横山地区筑城,断绝西夏人越过沙漠的入寇之路。神宗认为这个建议可行,便下令执行。不过,建议是种谔提出的,可在具体落实方案时,执行人却变成了徐禧。《宋史》记载“禧疏旷有胆略,好谈兵,每云西北可唾手取,恨将帅怯尔,曾作《治策》二十四篇以献”。

神宗有时迷之自信,以为又发现了一个“王韶”,不吝赞颂道“朕阅人多矣,未见如卿者”。破格提拔徐禧,成为当时的言官领袖之一。徐禧从未有过军旅生涯,可是超级喜欢军事。属于典型的“又菜又爱玩”的一类人。

徐禧到了前线后,对于沿银、宥、夏、盐等州修建城寨的方略嗤之以鼻,反问:何不在宋夏边境找到西夏最难受的地点,起坚城设重兵,作为进攻西夏的桥头堡?

后来,徐禧一番实地调研,决定在永乐川(今陕西米脂西)筑永乐城,因为城址前据银州大川,又名银川砦。

为了筑城,神宗拨给了徐禧七万军队和二十万民夫。在永乐川筑城,种谔极不赞成,因为此地没有水源,有违“据险、近水、利粮道”的兵家准则,是绝地啊!但徐禧根本不听种谔的意见。1082年9月,在徐禧主持下,永乐城竣工。

永乐城遗址

同月,永乐城竣工。西夏梁太后大怒,调集30万大军杀来。

三十万西夏军围攻,徐禧瞎指挥一通,最后驻守永乐城的三万鄜延军精锐和10余万民夫包括徐禧一众官员,大部分死在了夏军屠刀下。

五路伐夏失利,神宗仍然试图振作,但永乐城之败却让他心神俱裂。

战报传来,宋神宗惊到不敢相信,甚至早朝时,这位一生承受巨大压力锐意变法,受尽骂名都未曾弯腰的硬汉皇帝,竟当着满朝文武的面嚎啕大哭。他哭的,不只是为国捐躯的将士,更是大宋熙河开边营造的夹击西夏的战略良机化为乌有。

抑郁成疾,三年后,宋神宗撒手人寰。

文丨奔流新闻记者 刘小雷

(奔流新闻)

相关新闻: