九品文官逆袭一流武将 北宋最猛书生献策收复河湟

独家抢先看

原标题:【奔流文化·闲谭】历史风云中的陇右都护府①三篇攻夏《平戎策》

西域都护府、安西都护府、北庭都护府,提到它们的名字,立刻让人想到汉唐盛世的雄浑气魄和广袤疆域,在边疆地区实施的都护府制度,恰恰是汉唐强大国力的最佳写照!

你能想到吗?北宋末年,在它的西北边陲,也曾建立过一个搅动历史风云的“陇右都护府”。

当时的西域早已脱离中原王朝控制,被高昌回鹘与东喀喇汗国统治,连接西域的河西走廊也被西夏牢牢占据,北宋建立的陇右都护府,像一把匕首直指西域,其西北辖境已延伸到和高昌回鹘相接,离再次打通西域只有一步之遥。

随着陇右都护府的建立,北宋在东、南两个方向将西夏包围,随后西夏又丧失了横山地带天险,柔软的腹地直接暴露在大宋的攻击范围之内,强悍的西夏第一次有了灭国的危机。

从某种意义上讲,北宋设立陇右都护府的确有向汉朝西域都护府效仿致敬的意味,以神宗熙河开边为发轫,到徽宗陇右都护府建立,这是北宋王朝最铁血的一次扩张,文弱的它竟然发散着雄浑飞扬开拓进取的精神风貌。

假使东北方兴起的金国不打断这一历史画面,或许北宋真能攻灭西夏,打通西域,再现汉唐盛世的荣光。

不过史书中没有如果,就像没人能想到,艺术家气质的徽宗创造了北宋的最大疆域,却因骄奢淫逸,转瞬间把大好江山丢在无尽胡尘里……

陇右都护府只存在了短暂的22年,像一道消散的余晖,自它之后,都护府制度便彻底退出了中国历史舞台。

01

熙宁元年(公元1068年),年仅20岁的神宗皇帝,翻阅着建昌军司理参军王韶献上的《平戎策》,眼神中满是急切。

宋神宗召见王韶,询问经营西北的具体方略,王韶的奏对让他击节赞赏。

这个看起来还有些书生意气的地方掌管刑狱的基层官吏心中自有甲兵啊!多年之后,神宗还提及王韶留给他的印象:“以文学知名,素怀忠义,沉毅慷慨,富于机略。”

王韶的《平戎策》的核心议题便是如何击败西夏。神宗心里怎能不起波澜:

大宋王朝从建立那天起,就留下了三大缺憾,正如宋末元初之际的历史学家马端临在其著作《文献通考》中评说:“虽宋之土宇,北不得幽蓟,西不得灵夏,南不得交趾。”

在中国古代,有这么一个公认的观点——后继的王朝需要继承前朝全部疆土,才算天命所归,对于历代开国帝王来讲,真正统一天下是个非常诱人的人生目标,达成足以光耀万世;未竟全功则会留下千古遗恨。

终结了混乱而短暂的五代十国乱世,北宋理所当然被史家认定是继承了大唐的衣钵,但到了它这儿遇到了大麻烦,因为大唐所创立的疆域实在过于逆天,北宋的君主纵使再努力,也难以尽复其土。

那么北宋的疆域具体少了哪三处区域,“金瓯缺”,给它留下了怎样致命的隐患?

02

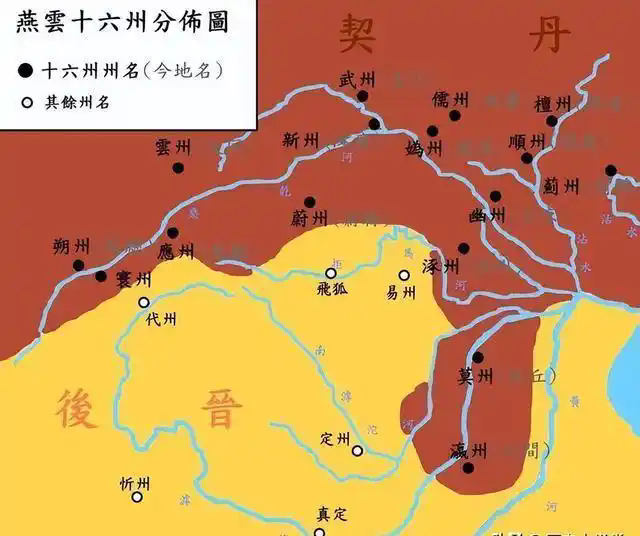

第一根扎在北宋历代君王的心头刺是“北不得幽蓟”,即没有攻取幽云十六州。

幽云十六州被五代后晋的石敬瑭割让给了辽国,搞得后继的中原王朝失去了北疆屏障。宋太宗时期厉兵秣马试图攻取,遭遇惨败,毕竟当时的辽相当强盛,它的军事实力远在宋之上。

五代后晋时期的幽云十六州分布图

从此宋面对辽,不得不在军事上处于守势,很大程度上是因为幽云十六州不在手里,宋攻辽,西向面对的是太行山、燕山的阻碍,辽伐宋向南则是一望无际的平原,契丹骑兵可任意驰骋,这成了北宋挥之不去的梦魇和心病。

第二根心头刺“南不得交趾”,指的是大宋国土中缺少了交趾这一块,大致区域在如今的越南北部,此地一直是汉唐故土,但在唐末和五代十国时,交趾地方势力自立,宋太宗时期兴兵攻伐,远去的宋军先胜后败,错失了将交趾纳入大宋版图的最佳时机。

如果说前两根刺带来的痛感因享国已久钝化了,那么随之而来的第三根刺“西不得灵夏”,便让北宋痛不可当。

所谓“灵夏”指的就是“陇右”地域,陇右,又称“陇西”,泛指黄河以东、陇山以西地区。陇右地区自汉武帝在河西走廊设置“河西四郡”后,便彻底“中原化”,成了历代中原王朝的固有疆土。在唐时,随着安史之乱的爆发,朔方、河西、陇右边军被大量内调平息叛乱,边防力量虚弱,吐蕃趁乱趁机攻取陇右诸州。

尽管后来有张议潮在敦煌建立“归义军”政权,在河西部分驱逐了吐蕃势力,但最终还是被沙州回鹘取代。

宋朝立国时,西北边陲相沿的是五代李茂贞建立的岐国疆界,西部只及秦(治所在今甘肃省天水市境内)、渭(治所在今天平凉市境内)、成(治所在今陇南市成县)、武(治所在今陇南市武都区)四州,相当于今天的天水陇南地区,要知道唐在陇右一共设立的可是十八州啊!此时陇右大部分地方仍由互不统一的吐蕃各部占据,未等北宋出兵,党项人便迅速崛起了,宋仁宗宝元元年(公元1038年),党项首领李元昊称帝建国,此后又历经三代君主三十余年征伐,西夏从回鹘及吐蕃诸部手中夺取了河西之地。

03

李元昊霸气纵横,脱离对北宋、辽朝的臣属关系,拓疆扩土,先后和宋辽开战,击败宋辽后自称西朝,称宋为东朝,辽为北朝,认为自家已奠定宋、辽、夏三分天下的格局。

“平戎三策”怎能不触动神宗皇帝?他的忧思全在宋朝西北边境,在王韶上《平戎策》的前三十年间,西夏一直对宋用兵,连年争战中,宋王朝败多胜少。澶渊之盟之后,宋辽双方维持了一百余年的和平,西夏已代替它,成为宋的致命外患。

尽管仁宗庆历四年(公元1044年),宋和西夏签订了庆历和约。西夏对宋朝称臣,宋仁宗给予李元昊“国主”名号,但他在国内仍以皇帝自称。宋每年还要赐予西夏“岁赐”,合计绢十五万匹、银七万两、茶三万斤,这种“赢了面子输了里子”的憋屈,神宗完全无法忍受,他希望彻底击败西夏,扭转宋在地缘上的不利局面。

恰在此时,从九品文官一路逆袭最后成为一流武将的王韶出现了。

王韶本是英宗年间的进士,在重文抑武的宋朝,他大可像身边的文人一样夜夜笙歌、吟诗作赋,过一种悠游自在的士大夫生活。

史载王韶曾“试制科不中”,制科考试是宋朝的一种特殊的考试制度,程序比科举考试要繁琐。参加制科考试的人员由朝廷中的大臣进行推荐,然后参加一次预试。最后,由皇帝亲自出考题。

制科考试的选拔非常严格。据说宋朝总共三百多年的历史,科举考试选了4万多进士,而制科考试只进行过22次,成功通过的人只有41人。

其中第三等是最高等(第一和第二等为虚设的),所有参加制科考试的人中,为第三等的只有一位,便是苏轼。

所以制科不中并不算丢人,何况王韶别有抱负,他做了别人意想不到的一件事情——辞官,他“客游陕西,访采边事”,就是说自个儿掏腰包去考察军事。

当时的王韶颇有古代谍报人员的风采:他经常穿着猎户的衣装出没在宋夏边境的崇山峻岭探查敌情,有一次甚至被宋兵怀疑是敌国奸细,差点掉了脑袋。

王韶献“平戎三策”(插画)

经过几年的实地访查,王韶便祭出让他人生华丽转型的《平戎策》三篇。

时年38岁的王韶向神宗详细一一解读他实地考察而来的结论:

王韶认为要抵御西夏的侵扰,先须招抚处于西夏以南、河湟一带的吐蕃诸部,从而实现使西夏产生“腹背受敌之忧”的战略目标。王韶在《平戎策》中,对于河湟一带的吐蕃诸部发展变化的形势和收复河湟的意义,进行了深刻而又精辟的分析。

王韶指出“吐蕃瓜分、莫相统一”的现状,为宋廷经营河湟地区提供了可靠的事实根据。

北宋时期的河湟地区

他分析,河湟地区(今甘肃西部、青海东部和东北部一带),土地肥美,适宜于种植作物,发展农业。如果河湟一旦收复,将对国家经济有所裨益,又可加强对西夏的抵御能力。

西夏正在连年进攻吐蕃,而吐蕃各部势孤力薄,万一再让西夏得手,对宋的威胁就更大了。

王韶“收复河湟”的策略,在当时的政治形势下,与王安石变法“改易更革”的主张完全一致,如果王韶提出的军事目标能够实现,不仅可以直接改变北宋在宋夏战争中的被动局面,而且可以提高变法派的政治声誉,显示变法运动的威力,从而促进相关国策的落实。

宋神宗画像

神宗任命王韶为“管干秦凤经略司机宜文字”这一官职,相当于作战机要秘书,由此他直接跻身于大宋西北前线的军事决策中心。

在陇右的广阔大地上,由王韶编导主演的历史大戏即将波澜壮阔上演……

文丨奔流新闻记者 刘小雷

(奔流新闻)