工匠名师回故乡寻“根” 以刀为笔让“朽木”重生

独家抢先看

原标题:文化人物|麦积根雕守望者王靖:以刀为笔,藏魂于天然

新天水记者 徐媛

早春的天水仍透着料峭寒意,乍暖还寒时,最难将息。与王靖对坐时,记者还带着未愈的沙哑咳嗽。他见状将记者引至火炉旁,火炉上煨着的罐罐茶正咕嘟作响。接过王靖递过来的那杯被熬煮成琥珀色的茶时,蒸腾的水雾伴着大枣特有的香甜裹住满室暖意。

这位手艺人像30年前当老师那般,润了润嗓子,然后慢条斯理地为记者讲述起他从执画笔的教师到持刻刀根雕匠人的二十余年光阴。

“我为何转行?”王靖握紧茶杯,望向记者身后出自他之手的根雕博古架,笑意温和,“或许是因为根雕里藏着‘活’的艺术吧。”

1994年,美术专业毕业的王靖当起了教师,但志不在此的他在教案与黑板间的重复中感到了束缚,于是决意辞职。“其实,我一直在寻找一种更自由的创作方式。”他微笑着说道,“教书固然严谨,但创作需要的是无拘无束的灵感”。

离职后,王靖与朋友共同创立广告公司。一次赴浙江考察期间,他邂逅中国工艺美术大师创作的崖柏根雕作品——那些在盘虬错节的崖柏根材上雕琢出的形象,展现出震撼人心的艺术张力。驻足端详间,他辨认出那些根材是源自家乡的麦积崖柏。彼时天水虽有人从事崖柏根艺创作,但在他看来,根艺与根雕存在本质差异:前者侧重自然形态的简单修饰,后者则需融入系统性艺术构思与精湛雕刻技艺。这次经历促使他萌生整合天水崖柏资源、推动艺术化开发的想法。同时,崖柏纹理中凝结的岁月肌理与山川气韵,让他感受到自然造化与人文雕琢的完美契合,这种“以刀代笔重塑天地”的艺术语言,激发出他强烈的创作冲动。

2002年,王靖来到浙江,拜于高级工艺美术师周扬门下,跟他学习传统雕刻技艺,凭借扎实的美术功底,仅一年他便掌握了根雕的核心技艺。

学成后,王靖带着对根雕的痴迷回到天水。“这里崖柏资源丰富,但当时没人系统开发。”于是,王靖翻山越岭收集根材,用美术功底破解造型难题。问及转型是否艰难,他摇头道:“根雕是减法艺术,需敬畏自然赋予的形态。这和绘画的‘从无到有’不同,更像一场人与自然的合作。”

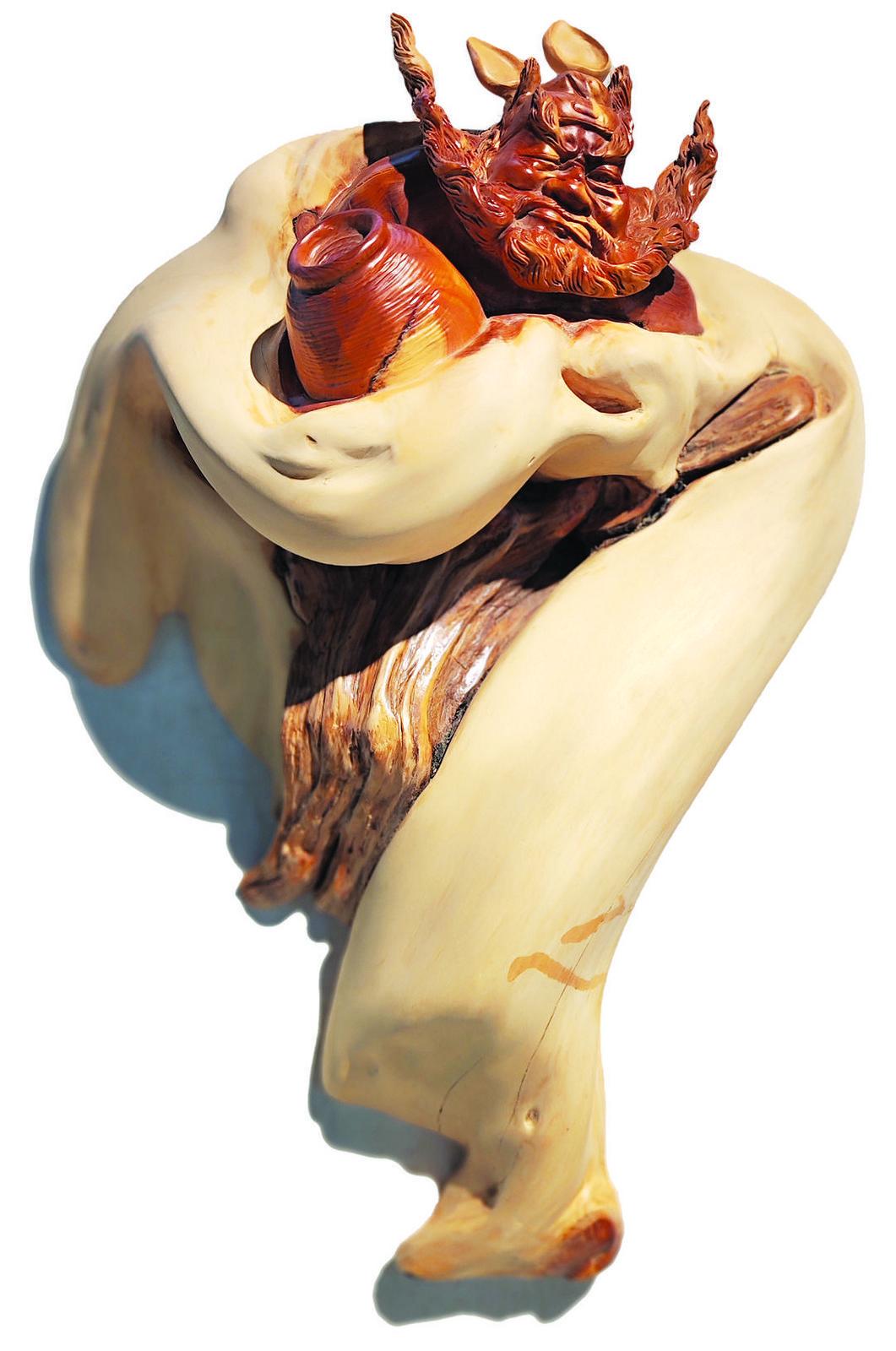

这种“以天然为本”的理念,几乎贯穿了王靖的创作生涯。2005年,他逐渐形成了个人风格:线条遒劲如书法,神韵汲取麦积山石窟与伏羲文化的浑厚,却又透着崖柏独有的沧桑肌理。他的代表作《自在观音》,便是对这一理念的一以贯之。这件以枯木为材的作品,巧妙地将树干的裂痕化作莲瓣,观音低眉垂目,衣袂飘逸如麦积山石窟的飞天。“缺陷亦是天赐的灵感。”说起这件一举斩获省级工艺美术大奖的作品,王靖眼中泛起温柔,“就像人生,残缺处往往藏着最美的成全”。对话间,他又提及另一件代表作《钟馗醉酒》。壮硕的钟馗怀抱酒坛,半眯的醉眼凶中带慈,袍袖褶皱间似有山风鼓荡。“醉酒是表象,辟邪济世才是内核。根雕的‘魂’,一半在天然,一半在人心。”

在王靖看来,根雕的至高境界并非技艺的精湛,而是让观者与作品心意相通。“能让人驻足、凝视,甚至忘记赞叹——那一刻,观者与作品通了魂。”

作为全国首批“乡村工匠名师”,王靖门下九成学徒来自农村,如今也都依靠根雕谋生。“乡村匠人骨子里自带自然基因,更能参透木材肌理与物性。”王靖介绍,其弟子中既有以独创禅意雕刻体系跻身行业前沿的樊文峰,也有深耕传统雕刻技艺的张兴,更有获评天水市首届“娲乡巧娘”荣誉称号的张金云,“他们都通过刻刀重建了乡土文化持有者与自然对话的美学尊严”。

在非遗传承中,王靖始终强调“守正创新”。他鼓励徒弟要多去游历,多学习古人的技法,同时也要求他们要借鉴玉雕的温润、石雕的雄浑,创作出禅意系列作品。“工匠精神不是复制传统,而是让老技艺活在当下。”

根雕工序繁复,从选材、打胚到打磨、命名,短则数月,长则数年。王靖尤其重视打胚——用斧凿勾勒作品雏形。“一刀错,神韵尽失。”他曾为一块崖柏小料苦思半载,一日忽然来了灵感,遂成一尊小弥勒。

“根雕之路劳心劳力,痛苦常伴。每次创作皆是煎熬,但唯有咬牙坚持,不断改进,强迫自己前行,才能在无数次痛苦后偶得一次愉悦。”谈及艰辛,王靖望向那些诞生于他之手被赋予“魂与灵”的作品,悠然开口:“就像钓鱼,只有耐得住寂寞才能等得到鱼儿上钩。”

记者问他,为什么还留在天水?王靖指了指脚下说:“我相信麦积山的土养得出好根,也养得出匠人的心。”

采访就此戛然而止,我们不约而同端起各自面前的茶杯,琥珀色的茶汤下肚,入口回甘的瞬间,让记者想起王靖二十余载的根雕岁月——那些刀锋游走的深夜,历经无数次的挣扎与枯竭,如同木屑般被岁月抛却,却换来灵光乍现的狂喜。这杯茶,这回忆,都在无声地诉说着一个关于坚守与热爱、磨砺与收获的故事,而王靖,正是这个故事中最动人的主角。

(新天水)