密城春望草木深 灵台古密须国及密国

2018年05月23日 10:00

来源:每日甘肃网-甘肃日报 作者:曹鹏伟

灵台境内文化遗址丰富,出土文物名列全省前茅,被称为“甘肃文物第一县”,其商周青铜器被誉为“中华之最”,商周时期先后建有密须国和密国,但均遭亡国厄运,两起事件多种史书均有记载。

原标题:【溯源甘肃】密城春望草木深

灵台古密须国及密国

平凉市灵台县早在史前就有先民繁衍生息,数千年风雨沧桑,积淀起了内涵丰富的历史文化,被公认为周民族和周文化的发祥地之一。

隋大业元年(公元605年),隋朝在这里置灵台县,取三千多年前周文王伐密须筑“灵台”祭天昭德、与民同乐之意,“灵台”县名沿用至今。

灵台境内文化遗址丰富,出土文物名列全省前茅,被称为“甘肃文物第一县”,其商周青铜器被誉为“中华之最”,商周时期先后建有密须国和密国,但均遭亡国厄运,两起事件多种史书均有记载。

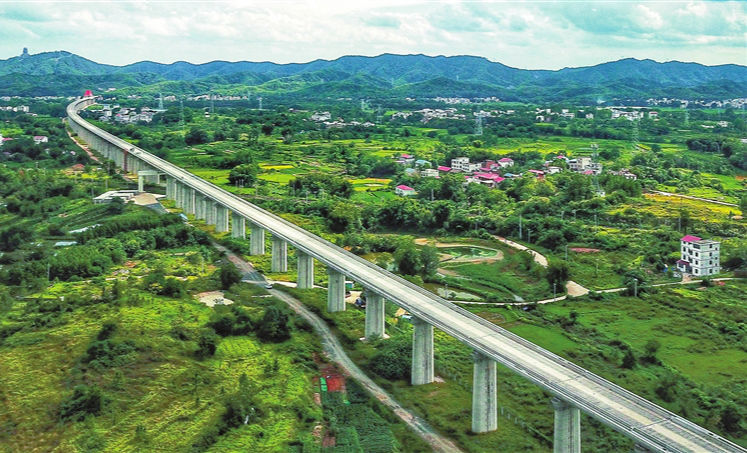

密须国古城原址

1

密须国渊源

密须国的来历是不寻常的。

黄帝的姬姓部落包括二十五个氏族,后来发展成为十四个部落,黄帝有二十五子,得姓者十四人,为姬、酉、祁、己、滕、任、荀、葴、僖、姞、儇、依十二姓,其中有四人分属二姓。密须国是黄帝的姞姓后人所辟,国君是正统的黄帝后裔。

据史料记载,姞姓部落原有两支,一支居住在山西境内,另一支即密须氏,他们迁徙进入泾水支流的达溪河流域之后,历经少昊、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜、禹、夏、商,约有一千六百多年历史,商时,由武丁王正式赐封为密须国,国境内气候湿润,丘陵川区林草茂盛,河谷田地早已开始垦种谷子等农作物,无论原始狩猎,还是农业生产水平,均为先进农耕文化的代表封国,在商朝时,密须国已成为泾水流域颇具实力的奴隶制方国。

密须国都邑位于密城(今灵台县百里镇镇区所在地),密城依山而建,河水环顾,在镇区北面临河畔的地方,古城墙遗址至今尚在。

在商朝,密须国听命于商王,依靠较强的军事实力,代表殷商号令周围虢、虞、芮、卢、共、阮等部落诸侯国,今百里镇尚有遗存的“北将台”和“南将台”,传说是密须国对外用兵时的拜将之台。

从商朝的卜辞中可以探知,商王把密须国辟为王家田猎区,并派驻“须犬”,即密须国的犬臣,专司商王田猎事宜。某年,商王从渭水流域出发,经过密须国境内名叫“密岗”的地方,兴致勃勃在此围猎。商王曾传达命令,号令当时密须国名叫“龟”的伯侯派兵协同商朝军队“从伐一方”,这位忠心耿耿的须伯龟积极执行了王命。在须伯龟统治密须国时,密须国已经有了“伯”“任”等官职名。商王曾赏赐给“须任”两只铜盘。“任”是商制官名,爵位低于伯,相当于周代的“男”。卜辞还记录了一条商王特意为密须国举行祭祀的事,充分说明密须与商有着非常亲密的依附关系。

密须国以“密须之鼓”为信物号令周边诸国,密须之鼓是商王亲赐密须国的权柄信物。史书记载,“密须之鼓”分雷、灵、路、贲、晋、皋六种,各种鼓的样式不同,八面、六面、四面、两面不等,大小、长短、高低各异,比如灵鼓长寻有四尺(八尺为寻),晋鼓六尺六寸,每种鼓各有用途,灵鼓鼓社祭、路鼓鼓鬼享、贲鼓鼓军征、皋鼓鼓役事。据说后来周文王伐密,其中的一个原因就是要得到号令周边诸国的密须之鼓。

文王伐密图。夏建平 摄

2

文王伐密

文王伐密事件约发生于公元前1057年。

战事的缘起是因为周文王欲取商纣王(受辛王)的天下,先需要安定自家的后花园,忠于朝歌政权的密须国无疑首当其冲。

《诗经·大雅·文王之什》描述:“密人不恭,敢距大邦,侵阮徂共。王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅。”密须国人不顺从,居然对抗西伯,骄傲无礼,入侵阮国,欺负共国,气焰甚嚣,西伯侯勃然大怒,整顿军队奋勇进剿,灭了密须国。

诗歌是艺术,雅歌即颂歌,以此来表达历史显然不够谨慎,相比较,另一段史料更值得细思:“西伯伐邗,问太公:‘吾用兵熟可?’曰:‘密须氏疑于可,我先伐之。’管叔曰:‘其君天下之明君,伐之不义。’太公曰:‘先君伐逆不伐顺;伐险不伐易。’西伯曰:‘善。’遂侵阮徂共而伐密须。密须之人自缚其君而归西伯。”

姬昌问姜尚,想攻打密须国,怎么样?年轻的管叔(文王姬发的弟弟)逞强,当先说出不妥的理由;但姜尚用先君的话鼓动姬昌,管他人品如何,不听话就可以打他。然后西伯侯就发了兵,侵吞阮国,消灭共国和密须国,密须国的明君被自己的国人绑起来送给了姬昌。

这是《资治通鉴外纪》中的记载。《外纪》的作者是北宋刘恕,他曾助司马光修《资治通鉴》。司马光是严谨的,刘恕作为《资治通鉴》的编者之一,他的治学和记述态度应该值得我们信服,实际上《外纪》也的确是中国较早和较为系统地记述商朝及之前历史的重要史作。

《诗经》和《外纪》之间存有一个矛盾,前者说密须国侵入了阮国和共国,后一种说法则成了周文王消灭了阮国和共国,那么“侵阮徂共”的实施者到底是谁?这成了一叶湮灭于历史瀚海的迷舟。按照《外纪》所说,密须国君是一个明君,最后却被密须国人捆绑送了姜尚,明君因何丧失了臣民的好感,最后遭此厄运?这其中的背反隐含了如何仓促和巧妙的变故,我们不得而知。

日本学者平势隆郎在其历史著作《从城市国家到中华》一书中,作者倡导用《竹书纪年》(春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所作的一部编年体通史)和《编年纪》去佐证商周历史事件,《竹书纪年》记载:“三十二年……密人侵阮,西伯帅师伐密。三十三年,密人降于周师,遂迁于程。”密人与周人的对抗并非一边倒去,密城在战事开始的第二年才被攻破。

《竹书纪年》又记载:“五十二年庚寅,周始伐殷。”周对商的蚕食是一个缓慢的过程,密须国的覆灭,是西伯对商作战的前奏。

《周语》记载,取密须之鼓是周文王在伐殷商之前的重要举措。密须之鼓不仅体现礼制,还是权力的象征,谁拥有密须之鼓谁就站上了舆论的高地,能号召百姓、引导思想,甚至公布其他部落的过失并追究责任。文王伐密的结果是文王取得了控制其后方诸国的权柄。

文王伐密之后,在西去返回西岐的路上,经过荆山之麓(今灵台县城区)建起了祭天台,进行了隆重的祭天仪式,这座“灵台”几经损毁,又重新修建,至今是灵台县的象征。再往东约十公里处,则有文王画卦山,传说文王在此完成了对八卦的推演,山上的文王庙至今香火旺盛,山下盘踞着一个告王村,传说文王辞去之日,曾和密须故民在此话别。

[责任编辑:李倩]

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考