芒种丨翻开敦煌“连环画” “粮”辰美景期待住了

独家抢先看

文/陈子怡

6月5日,

芒种节气到了。

芒是指农作物种子壳上的细刺,

小麦、水稻、小米、高粱等

都遍布这样的芒刺。

芒种充满农耕韵味,

夏熟农产要收获,

夏播作物要下地,

春种庄稼要管理,

芒种之“忙”也许超乎你想象……

古诗带你看南北“芒”不同

芒种时节,

南方地区人们忙着插秧种稻。

“水种新插秧,山田正烧畬”,

是岑参描绘的烧荒垦种场景;

“小舟载秧把,往来疾于鸿”,

陆游笔下的插秧是如此热火朝天;

“种密移疏绿毯平,行间清浅縠纹生”,

范成大将整齐的秧苗比作绿毯,

满满的成就感快从字里行间溢出来了。

与此同时,

北方则到了收割冬小麦的关键阶段。

“足蒸暑土气,背灼炎天光”,

农民面朝黄土背朝天,

在炎炎烈日下抢抓农时辛勤劳作;

“酒沉飧冷未暇尝,腰骨酸辛一骧首”,

酒菜凉了还没有时间品尝,

腰酸背痛只能勉强抬起头来。

白居易、戴栩笔下的刈麦场面,

也许更接近田园生活辛劳的底色。

稻谷丰收之后,

打稻、舂米的任务也相当繁重。

“笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明”,

范成大诗里提到的连枷,

正是打场用的农具,

只需握住连枷把上下甩动拍打,

晒场上的谷物就能脱粒。

直到上世纪六七十年代,

连枷仍是干农活的得力助手呢。

“举臼红颜汗,投舂玉腕扬”,

农妇不停扬腕抬起沉重的石臼,

汗流满面地捶打放入臼中的作物,

两句诗以生动笔触描绘了舂米的辛劳场景。

“鸡窥筛下米,犬舐簸前糠”,

而偏偏在这样忙碌的时刻,

小动物也赶来“添乱”。

舒岳祥寥寥几句,

就将农忙代入感拉满了。

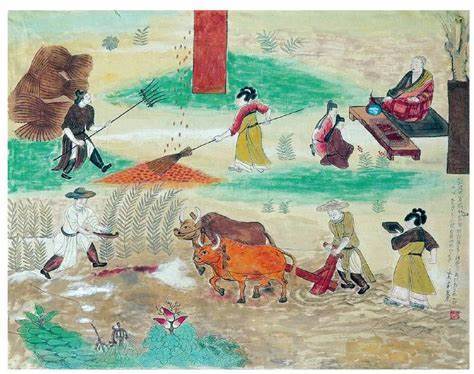

敦煌“连环画”里的“粮”辰美景

镰刀收割、连枷脱粒、石磨磨粉等

大量耗费人力的农事活动,

现今已逐渐被机械化作业取代。

古今田间劳动场面,

究竟是什么时候开始不一样的呢?

千年前的工匠用“连环画”

一帧帧还原了古人耕作日常,

让我们看到充满烟火气的敦煌壁画。

在莫高窟,

专家学者发现了80余幅农作图,

大多采用“异时同图”的绘制手法,

即把各种劳作场景

有序穿插在同一画面中。

从播种、收割到挑运、打场,

“一种七收图”完整呈现了

粮食从农田到粮仓的过程。

在古代敦煌供养人的幻想中,

极乐世界的土地可以“一种七收”:

田间从来不长野草,

一次耕种就能迎来七次丰收。

实际上,

岑参所写的“黄沙碛里人种田”,

才是河西走廊农人生活的真实写照。

在深处黄沙瀚海的敦煌

开荒耕作、生生不息,

用千年的瑰丽色彩

将芒种的故事传递至今……

属于莫高窟自己的故事,

也许比佛国传说世界

更有蓬勃不息的力量吧。