悬泉置出土古纸数量拿下"首次" 证明汉代河西或可造纸

独家抢先看

作者简介

常燕娜,1980年生,河南确山人,历史学硕士。甘肃简牍博物馆科技保护部副主任、副研究馆员,主要从事文物保管与保护、西北汉简研究。

·摘要/关键词·

摘 要:敦煌悬泉置出土的汉代古纸以麻类植物纤维为主,其数量众多,产生时代跨越汉晋两个历史时期,时代最早的麻纸可追溯至西汉时期。这批古纸展现出我国古代造纸技术从早期浇纸法逐渐改良为抄纸法、从最初用于物品包装逐渐成为书写材料的发展趋势。同时,简牍作为当时的主要书写载体,其在尺寸形制上的规定也成为纸张等其他书写材料制作的标准。

关键词:古纸;敦煌悬泉置;造纸术;简策制度

1990年10月至1992年12月,甘肃省文物考古研究所在敦煌悬泉置遗址发掘过程中发现大量古纸。一直以来,敦煌悬泉置出土古纸尤其是西汉时期的纸张备受学界关注,关于造纸术的起源更是争议的焦点。在前人研究的基础上,通过对敦煌悬泉置遗址出土的400余件古纸残片进行分类整理,笔者亦认为纸张在西汉时期就已经存在,这批古纸对我们了解造纸技术的演变提供了第一手实物资料。

《甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报》中对这批古纸的形貌特征、时代、成分、用途等进行了初步分析判断:“麻纸,460余件。根据颜色和质地可分为黑色厚、黑色薄、褐色厚、褐色薄、白色厚、白色薄、黄色厚、黄色薄8种。纸上写字者多为白色和黄色纸。时代从武、昭帝始,经宣、元、成帝至东汉初及晋,沿用时间较长,并与简牍伴出,对研究纸的发展变化提供较多的实物资料。从残留在纸面上的残渣看,纸质主要用麻织物和很细的丝织物制作,用于书写文件、信件及包装物品。用于书写者质细、光滑、较厚;用于包物者则很粗糙……”在这批纸张整理公布后,国内学者先后对此进行分析研究,也由此引发了关于纸张产生年代、造纸技术等问题的争论。

按照发掘简报记载,根据同出纪年简和地层判断最早的纸张产生于西汉早期。国内许多学者依据考古发掘简报内容及相关检测和研究工作,对这批纸张产生的时代等问题持有不同的观点。陈淳和王菊华认为敦煌悬泉置遗址长期受风沙等环境因素的影响,以同出简牍来断代是不可靠的。他们所提出的环境因素确实存在,暴露于风沙之下,对表层文物的断代确实存在一定的干扰,表层文物在断代上可能会出现一定的偏差。李晓岑对此也进行了分析,认为“第3层和第4层均是西汉层……这两个层位并没有受到非西汉层的扰乱,所出器物应该就是西汉时代的遗物。这明白无误地表明,悬泉遗址第3层和第4层出土的纸确实是西汉时代的古纸。”正如李晓岑依据根据考古发掘情况做出的判断,在敦煌悬泉置深层发掘的文物包括纸张在内,是不会受到风沙等自然条件的影响的,在西汉时期就已经有纸张出现是不可否定的事实。而王菊华在陈淳研究观点的基础上又认为出土的纸文书文字记载中没有出现纪年,说明在汉武帝元鼎六年至东汉永初元年的200多年间没有纸张。王菊华的观点是基于将纸张作为书写载体,与简牍在同时期并用的情况之上。实际上,早期纸张可能更多是用于物品的包装,随着造纸技术的发展才逐渐与简牍并用,直至取代简牍最终成为主要的书写载体。从大量的悬泉古纸的科学检测中,不难发现这批古纸在造纸技术上的差异,这也说明了造纸技术是不断探索改良的。因此,王菊华的这一观点不符合造纸术的产生发展的规律,不能以此来证明东汉之前没有纸张。

一、敦煌悬泉置出土古纸的制造时代

敦煌悬泉置出土纸张中有少量纸张存有墨迹。据考古发掘简报记载,纸文书共有10件,9件为汉代纸张,1件为晋纸,并对这些纸张做了断代。本文拟根据纸张同出简牍和地层,并从纸张尚存字迹书体对敦煌悬泉置出土有字古纸做简要分析。

(一)西汉时期古纸

图1 90DXT212④:3、4

图2 90DXT212④:5

图3 90DXT212④:14

出土号为90DXT212④:3、4(图1)纸张上书“细辛、薰力”,出土号为90DXT212④:5(图2)纸张上书“付子”,图3纸张上书“二人”,此三件残纸同出土于一个地层,上面所书写文字均为隶书。

90DXT212④:3、4和90DXT212④:5上分别书写的“细辛”、“薰力”和“付子”皆为中药名,纸张褶皱明显,应为包裹物品痕迹。出土号为90DXT212④:14(图3)纸张残片上写隶书“二人”两字,是否还有其他文字不可知,但从这两字来看,纸张所书内容应是相关人数的记载,内容上可以归为文书类。

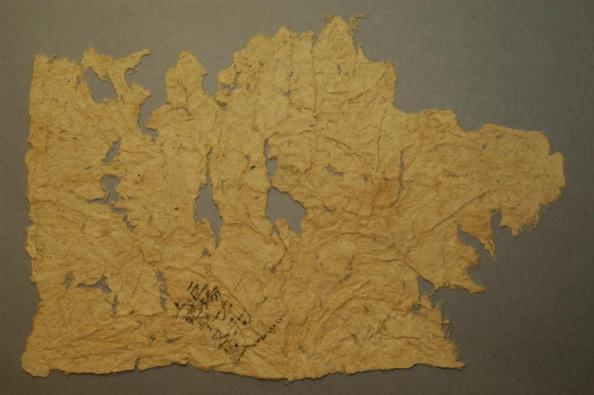

图4 Ⅱ90DXT0114③: 608

图5 Ⅱ90DXT0114③: 609

(二)东汉初期古纸

图6 Ⅱ90DXT0111①: 469

出土号为Ⅱ90DXT0111①:469(图6)纸张根据同地层出土简牍的纪年来看,为东汉早期的纸张残片。上书两行文字,一行文字为“巨阳大利”,另一行文字为“上缮皁五匹”。从所书文字内容看,这件纸张记录了丝织品的等级和数量,此件纸张为包装用纸或为丝织品记录的标识。

(三)西晋古纸

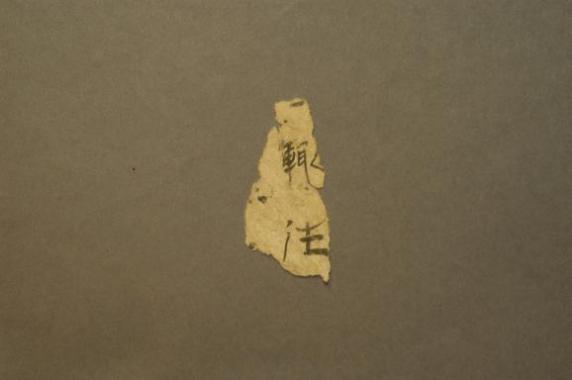

图7 Ⅰ91DXT0409①A: 1

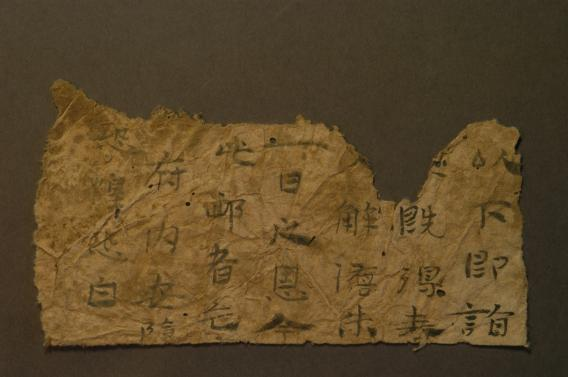

图8 Ⅰ91DXT0409①A: 2

二、敦煌悬泉置出土古纸的用途及来源

在敦煌悬泉置遗址出土的古纸历史时期跨越汉晋,时代最早的纸张可以根据考古发掘资料定为西汉时期。悬泉纸张残片共有400余件,上面书写文字的却极少。仅从有书写文字的纸张来判定,早期纸张有用于包装,也有用于简单的书信来往和文书传递。

早期纸张更多是用于物品包装,如图1和图2,纸张书写文字均为中药名,褶皱明显。图2和图6纸张有明显的形状轮廓,字体书写方向可基本判定为斜向书写,这比较符合用方形纸张折对角包裹物品后,在包裹纸张外部书写物品名来做标识的习惯。而尺寸较大的残纸,褶皱更为明显,且褶皱纵横交错没有规律,这都有可能是作为包裹或者衬垫物后留下的印迹。在这批纸张中有一件残纸上粘有少量漆器残片,推测这件残纸当时用来包裹漆器,长时间受所处自然环境的影响,与残纸粘连一起。这件残纸所残留的文物印记,,与灞桥纸用于包裹铜镜后纸张表面残留铜锈的情况相似。

除此之外,如前文所言少量纸张可初步判断为用于书信往来和文书传递,这类纸张只占极少部分。书写文字的纸张占比极少且存字不多,这一现象说明早期纸张并未普遍使用于书写,这与造纸技术发展情况密切相关,当时纸张并未达到可以取代简牍作为主要书写材料,甚至还未出现简纸并用的情况。

纸张一旦作为新型包装或书写材料开始使用,必然有一定量的生产。在敦煌悬泉置遗址考古发掘大量古纸,其来源也可作为古纸研究的内容来进行探讨。

早期纸张生产技术掌握在内地,由内地生产再输入边塞地区有极大的可能,但也不排除汉代边塞地区也已经具备纸张生产的能力。首先从内地生产运输成本相对较高,其次就目前考古发掘来看,西北地区发掘出大量汉代早期纸张,这虽与当地干燥的环境气候易于保存下来有关,但同时也说明当时可能会有一些纸张制作工坊存在。

河西地区在汉代属于边塞地区,应汉代行政管理以及军事防御的需求,从内地征集大量的戍卒,同时也从内地迁入了大量的人口。除了行军戍备,在这些迁移人员中也会有一定手工制作技能的人员来满足生活生产需要。在内地人员往边塞流动的同时,也可能从内地带来了当时先进的技术,加之当地有可实现造纸的原材料,所以在河西边塞地区制作出早期纸张并非全无可能。在新疆等更为边远之地也出土有少量汉代纸张,这些早期纸张也有可能是由河西生产后传入新疆等地。在甘肃西和县,现在仍有以家庭作坊生产形式为主的麻纸制作手工坊,手工制作工艺形式传承年代久远。这些手工作坊是否与早期纸张有一定关联现在已无法考证,但我们也可由此仅作推测,在汉代河西地区可能就有古纸生产地或者小型手工作坊。适宜的保存环境,是西北边塞地区发掘出早期纸张的必要环境条件,同时生产原材料、人员、技术和工坊场所等要素,也可以成为生产早期纸张所具备的条件。

三、敦煌悬泉置出土古纸与造纸技术的改良

潘吉星对传统纸张的定义为:传统上所谓的纸,指植物纤维原料经机械、化学作用制成纯度较大的分散纤维,与水配成浆液,使浆液流经多孔模具帘滤去水,纤维在帘的表面形成湿的薄层,干燥后形成具有一定强度的由纤维素靠氢键缔合而交接成的片状物,用作书写、印刷和包装等用途的材料。在这个定义中,潘吉星也强调纸张在原料上必须是使用植物纤维。同样许鸣岐等在定义“纸”的概念时,也强调“植物纤维原料”。在前人研究的基础上,我们对敦煌悬泉置遗址出土的纸张残片进行了抽样检测,通过显微镜观察,其造纸成分主要是麻类植物纤维无疑,这一点也与西北地区历次考古发掘出土的古纸相同。同时在显微镜下可见这些纸张的纤维虽有不同程度的加工,但都经过了切断、沤煮和舂捣的过程,纤维均有不同程度的分丝帚化。由此可见,至少在西汉时期,人们已经开始运用麻类等植物纤维来制作纸张,在敦煌悬泉置发现大量西汉古纸也是当时社会生活的历史遗存。

麻类植物是我国常见的植物种类,因此麻类植物纤维很早就成为古人手工制品中较为易得的原料。在敦煌悬泉置出土的其他文物中,以麻类植物纤维为原料的除了纸张之外,还有麻鞋、麻布等文物。这些文物为汉代边塞戍卒的日常用品,其纺织技术及编织水平较高。可以看出,麻类植物纤维在汉代是较为易得并且广泛使用的材料。简便易得又廉价的材料,是造纸生产的基本条件之一,这也使纸张的推广使用实现可能。

《后汉书·蔡伦传》:“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”这种工艺制作出来的纸张也被称为“蔡侯纸”。与《后汉书》记载的蔡侯纸不同,西北地区考古发掘的西汉古纸在原料上使用的主要是麻类植物纤维,包括麻布、麻绳等废弃的麻制品,而未见“树肤”“鱼网”的成分。由此可见,至少在西北地区发掘的早期麻纸成分相对单一。至蔡伦时对造纸技术进行改进,同时对造纸成分也进行了调整,以提升纸张的质量,传世文献中对造纸原料的记载应是基于蔡侯纸的使用材料。在整理悬泉古纸过程中,尚有肉眼可见未打散分离的麻布及麻绳残块,这也是早期古纸制作技艺尚不精湛的实证。

敦煌悬泉置出土的古纸虽在材料使用上都为麻类植物纤维,但在超景深显微镜下,可观察到这些纸张在制作工艺上还是有一定的差异。先后有多位学者也对这批古纸做了科学的检测分析,以此来对早期纸张的造纸工艺技术进行探究。韩飞通过对这批古纸的厚度、色度、定量等进行分析,认为早期纸张在造纸技术上尚不成熟。李晓岑通过对样品的实验分析,观察到这批古纸从早期的浇纸法逐渐发展为抄纸法,并有部分纸张使用淀粉施胶的技术,这些在造纸工艺技术方面都是巨大的进步。

笔者综合纸张纤维检测等分析结果,将这批纸张大致归为三类,以方便对这批纸张的造纸工艺进行更进一步的探究:第一类纸张在工艺上比较粗糙,纤维束较明显,这类纸张因为纤维疏松,因而较厚,纸张呈暗黄色,并在一些纸张上甚至可观察到尚未打散的麻布、麻绳残留。第二类纸张纤维分散度较好,但仍有少量尚未打散的纤维束,纸张色较比前一类浅,厚度也较前一类薄。第三类纸张纤维分散度较好,纤维组织结合紧密。纸张在显微镜下可见大量颗粒状物质,在工艺上应是加入了滑石粉等物质,纸张纤维的紧密度增加,这类纸张色较白,明显更为薄透,纸张有明显的抄造痕迹,甚至少量纸张可通过透光观察到帘纹。

这些纸张制作工艺的差距呈现出造纸技术不断改进发展的情况,据此可对纸张产生的年代加以推论:在传世文献记载中,蔡侯纸从出现即作为简帛的书写替代品,而适于书写的纸张的产生必定要经历一个不断改进的过程。也就是说至少在西汉时期,已经有较为粗糙的纸张出现,并且在实际使用过程中,当时的人们也在不断改进造纸方法以提高纸张的质量。在蔡伦之前,纸张就已经进入改良的阶段,只是蔡伦又继续推进了造纸技术的发展并且取得较高的成就。我们也可观察到带有文字的少量纸张都书写在纤维组织结合较为紧密、分散度较高的纸张上面,书写墨迹与纸张纤维贴合较好,而在粗糙的纸张上并未见书写文字或墨迹。这一现象说明早期造纸技术也是在发展到一定程度时,人们才开始意识到纸张可以作为新型书写材料来使用,进而对纸张的制作工艺进行提升,增加纸张的平整度以满足书写的需求。

四、敦煌悬泉置出土古纸与早期古纸的尺寸

如同汉代简牍的尺寸有一定的规定,早期纸张产生的时候,在幅面大小上也应该会有一定的规定。这种幅面的大小,会和当时造纸的模具、技术水平有关,同时作为新型的书写载体,可能受到了当时作为主要书写载体的简牍的影响,即在尺寸上与竹木简牍保持一定的相似性。并且从实用性角度来说,纸张制作时有相对固定的尺寸,在一定程度上便于纸张的制作、整理和存放。

在这批纸张中,没有保留下来完整的纸张,因此关于早期纸张的尺寸也是历来讨论的焦点之一。刘仁庆对古纸的尺寸推测时认为:“从西北地区墓葬中清理出来的多种西汉古纸,通常纸的残片幅面都在20cm以下,纸的原有尺寸不详。如果把古书记载和出土实物结合起来考虑,汉代的尺牍为一汉尺(23.70cm),从而推测汉代纸的尺寸一般都不大。”刘仁庆对古纸的尺寸推测虽不够全面和详细,但是依据简牍尺寸来推测这一方向是正确的。

其实在刘仁庆之前,潘吉星就结合汉代简牍的形制尺寸对早期古纸的幅面进行了较为细致的观察研究和理论推测。潘吉星实测魏晋古纸的直高多在24厘米至24.5厘米间,由此推测魏晋古纸应是沿袭汉代书写材料尺寸。而汉纸会受汉代简册书籍制度的影响,直高可能为1汉尺,即24厘米左右。潘吉星还参照汉代简牍、魏晋写本等实物的尺寸,复原早期使用的抄纸器直高24-25厘米、横长35-50厘米。

早期的造纸器具按照潘吉星推测为长方形,并且在尺寸上参照简牍的尺寸形制是科学的。汉代古纸特别是成为书写载体后必定会受当时书籍制度的影响,从而在直高上会依据简牍的尺寸。简牍编连成册铺展后呈长方形,纸张按照这个形态制作也是合理的,这一点也可以从后期纸张幅面的沿袭上来证明。从敦煌悬泉置出土纸张中挑选可以进行印证的材料时,没有相对完整边角的纸张对于研究汉代纸张尺寸大小,特别是纸张直高的研究没有参考价值。笔者对悬泉置残纸进行筛选,挑选出可辨识边角的残纸进行测量,以此来推测汉代古纸的尺寸。

在悬泉置考古发掘简报上提到编号为90DXT416④:1的一张残纸。这张残纸虽有残缺,但四边相对完整,基本为长方形,残长34厘米,宽25厘米,因此被认为是一张纸的尺寸。这张古纸的幅面尺寸是符合潘吉星的推测的。在敦煌悬泉置出土的这批纸张中,还有3张麻纸虽有残缺,但基本可见纸张的原始形状,也是可以作为古纸尺寸推测的印证材料。

出土号为90DXT114③:201的纸张残长为28厘米,残宽为21.2厘米。出土号为90DXT114③:200的纸张残长27厘米,残宽22.5厘米。出土号为90DXT114②:261的纸张残长为21厘米,残宽为16厘米。这3张残纸尺寸上都有一个相近值,分别是21.2厘米、22.5厘米、21厘米,我们如果把这3个数值视为纸张的直高,那么3张汉纸的直高相近并且接近1汉尺。3个数值的差异除了与纸张残缺有关,主要是和纸张的褶皱程度有关。纸张如在平整状态下,直高基本上可以达到1汉尺,因此潘吉星所复原的抄纸器的直高是基本可以成立的,也就是说纸张在制作时会参照简牍的长度作为直高。

但上述3张汉代古纸的宽度却差别较大,因无完整的纸张可做考证,笔者只能对此进行部分推测。如同简牍可根据书写内容的多少、使用用途等的不同,编连后简册的宽度也会有较大差异。纸张相比简牍来说,可塑性更强,可根据包装物品体积的大小或实际需要而进行剪裁,更容易改变幅面的大小,这对证实汉代古纸的尺寸会较大的影响。截至目前对汉代古纸宽度的推论是缺乏实证的,潘吉星也只是根据操作的可行性推测早期纸张的宽度范围。

在纸张出现之前,竹木简牍是记录文字最重要的载体,我们也以此来对纸张幅面进行了推断。但除简牍之外,同时作为书写载体的还有帛书等材料,其中帛书也就是范晔在《后汉书》中提到的“缣”。帛书与纸张在形状上均具有扁平化、可塑性强的特点,并且在制作材料上也有相似的特性,不得不说纸张的产生和帛书有着千丝万缕的联系。我们在探究纸张的尺寸时,是否也可从帛书材料中获得印证信息?在对汉代帛书进行整理探究后,得出的答案是肯定的。

目前已知居延遗址、长沙马王堆、敦煌马圈湾、敦煌悬泉置等遗址出土有汉代帛书,这些帛书大多残损,能给我们的研究提供信息的是敦煌悬泉置出土的一件完整的书信帛书和长沙马王堆帛书。敦煌悬泉置出土的这件帛书,内容为私人书信。帛书长23.2厘米,宽10.8厘米,帛书的直高正好与一汉尺接近。而马王堆帛书在书写文字时更是画有边栏以统一尺寸。资料记载:“马王堆汉墓帛书,共计十万余字,五十余种,分别抄写在宽四十八厘米的整幅帛和宽二十四厘米的半幅帛上……”。从马王堆帛书的尺寸上来看,亦有直高为一汉尺的帛书。汉代帛书在直高上与汉代简牍的长度一致绝不是巧合,而是在制作时有意为之。汉代最重要的书写载体是简牍,但无论是简牍、帛书、纸张,在尺寸上均呈现出相似性,这就说明至少在汉代时期,在书写制作时尺寸上都有要遵循的标准,即当时的简策制度。

甘肃、陕西、新疆、内蒙古等地的汉代墓葬和边塞遗址都先后考古发掘出土有汉代古纸,但如敦煌悬泉置遗址出土数量众多的古纸还是首次。正是因为数量多,造纸工艺呈现出多种类型,这批古纸在研究纸张的产生和发展等方面提供了极为珍贵的原始资料。同时,敦煌悬泉置出土古纸的尺寸也反映出汉代简策制度对纸张等其他书写载体的影响。

参考文献:

[1]陈淳.虚妄与荒唐的“西汉纸”——读《中国古代造纸史渊源》一书[N].文汇读书周报,2002-07-19.

[2]李晓岑,王辉,贺超海.甘肃悬泉置遗址出土古纸的时代及相关问题[J].自然科学史研究,2012,31(3):280.

[3]王菊华.中国古代造纸工程技术史[M].太原:山西出版社,2006:75-76.

[4]甘肃省文物考古研究所.甘肃敦煌悬泉置遗址发掘简报[J].文物,2005,528(5):14.

[5]甘肃简牍博物馆等编.悬泉汉简(一)[M].上海:中西书局,2019:14.

[6]甘肃简牍博物馆等编.悬泉汉简(二)[M].上海:中西书局,2021:184.

[7]潘吉星.中国造纸史[M].上海:上海人民出版社,2009:4-5.

[8]许鸣岐.中国古代造纸术起源史研究[M].上海:上海交通大学出版社,1991:51.

[9]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:2513.

[10]韩飞.从纸的一般性能看敦煌悬泉置遗址出土的麻纸[J].丝绸之路,2011,(4):29-31.

[11]刘仁庆.论中国古纸的尺寸及其意义[J].中华纸业,2010,(17):83.

[12]裘锡圭主编.长沙马王堆汉墓简帛集成(一)[M].北京:中华书局,2014:1.

(简牍学公众号)