"马踏飞燕"当为"天马伴金乌" 铜奔马的宗教学解读

独家抢先看

[摘要]雷台汉墓铜奔马自其出土以来,与其相关的解读层出不穷,但是这些解读都忽视了铜奔马作为陪葬品应有的意义。它出现的动机,造型的塑造本就是种宗教行为,它的出现是要解决墓主死后灵魂的归宿问题,其目的应当是引导亡灵升天,使之进入墓主生前向往的彼岸世界。以此为基础探讨天马所踏的究竟是何种鸟类、如何命名或许是有益尝试。新近出土的陶奔马也是其佐证。

[关键词]雷台墓;铜奔马;金乌;亡灵升天

雷台汉墓铜奔马自从出土以来就争议不断,专家学者先后从历史学、考古学、美术学、生物学和文学等多个角度进行相关的解读,但是尚未形成较有说服力的结论。本文在汉代墓葬文化和长生不死的升仙思想基础上,对汉代墓葬文化中的马与金乌的形象进行探究,并将铜奔马与墓葬的文化环境相结合,探寻其出现在墓葬中的目的;最后再与新近出土的陶奔马相结合,得出“天马伴金乌”极可能为汉魏时期当地的一种葬俗的结论。

一、铜奔马造型分析

甘肃省博物馆在其关于雷台汉墓的发掘报告《武威雷台汉墓》中对雷台汉墓出土的铜奔马的描述是:奔马昂首扬尾,三足腾空,头微左顾,右后足踏一飞鸟[1]。从这个描述中可以看出对铜奔马的描述主要是从三个角度来论述的:即马是三足腾空,右后足踏一只飞鸟;鸟为飞行状态,其上踏着一匹奔马;马与鸟的位置,马飞奔在上,鸟飞行反而在下。这种造型很显然是违背常识的。对此造型可以提出一下问题:为什么奔马置于飞鸟之上,为什么鸟的形态是正在飞行,什么种类的马能在飞奔之时能置身于飞鸟之上?

毋庸置疑,这种造型的塑造绝不是工匠一时的心血来潮,而是汉代墓葬文化长久影响的结果。将奔跑的马放在飞行的鸟背上,足以证明此马为天马,飞鸟的出现是为了证明此马的神性,其为天马。再将这种造型与铜奔马出现在墓葬中的背景结合可知这是对中国古已有之的“亡灵升天”观念的体现。因此笔者认为铜奔马造型的塑造本就是一种宗教行为,它的塑造重点在于表现墓主希望其亡灵可以顺利升天。同时,铜奔马造型中飞鸟的造型与我国汉代墓葬中画像石和壁画墓发现的金乌极为相似,在汉代墓葬中金乌是引导亡灵升天的主要神兽之一,它在墓葬中代表着神仙世界,这是一种以局部表整体的表现形式。而同为神仙世界引导亡灵升天的神兽,它们之间的嬉戏与玩耍体现着神仙世界的祥和,用“踏”字显然破坏了这种和谐,也表达不出铜奔马原有之含义。因此,笔者认为铜奔马应称为“天马伴金乌”。

二、“天马”形象解析

正如马克思主义的观点:物质决定意识,社会存在决定社会意识。雷台汉墓铜奔马造型的塑造必然是受到各方面社会存在的影响,这其中必不可少的是我国自先秦三代就存在的墓葬中的车马陪葬文化、汉代墓葬文化中马形象的演变与塑造以及河西地区日常生活中的马文化,正是这三者的有机结合,奠定了铜奔马形象塑造的基础。

(一)汉代之前墓葬中的马文化

翻阅各地秦汉魏晋甚至唐宋元明时期墓葬的相关考古简报,发现其中几乎都有关于马的描述。其中包括商周秦汉时期的车马坑,秦汉时期兴起的兵马俑以及壁画和画像石中的马,以及闻名于世的唐三彩中的马等。可见在中国古代墓葬史上马文化几乎伴随始终。这与马在古人的日常生活中扮演的角色有很大的关系。

马进入中国墓葬文化始于古代先秦三代时期,车马随葬(见图1)制度随着商代初期车马技术的实现而流行开来[2],其中体现出从原始社会时期已经萌芽的灵魂不灭的观点。先民们把车马作为陪葬品放进墓葬,是认为逝者在死后的世界中也是需要车马来为其出行服务的,这体现出现实世界的生活状态对彼岸世界的生活构成产生了影响。

车马陪葬的形式一直保持到汉元帝时期,公元前33年元帝薨后,就再也没有使用真车马的陪葬方式[3]。与此同时,在秦汉时期出现了用各种材质的兵马俑陪葬的情况,在汉代墓葬中多以壁画和画像石的艺术形式来表现车马的陪葬。正如蒲慕州先生认为的那样:墓室壁画不仅是对生前实际生活的描述更是具有实质意义的一种随葬物[4]。

(二)汉代墓葬中的马文化

汉代墓葬中,马的形象塑造形式非常丰富,包括壁画和画像石中的马,以及陶质、木质等各种材质的马。而这些马形象作为陪葬品葬入墓中,体现着现实生活对彼岸世界产生的直接影响。先秦三代车马陪葬品的出现是由于当时人们相信死亡只是换一个世界继续生活,因此在死后世界仍然需要车马以便出行。

到了汉代,随着升天成仙思想的发展,墓葬中的马也承担起了双重任务,一是在彼岸世界供亡者灵魂驱使;二是作为亡者灵魂上升天界的工具,这在不断出土的汉代的壁画和画像石中可以应证。承认生命另一种形式的存在并为之提供跨越时空而交往的途径,这是战国和西汉早期墓葬绘画表现出来的宗教思想和做法,汉画像石继承了 下 来[5]。在汉代画像石中,表示亡灵升天思想的画面非常多,尤其以1990年10月发现的东汉晚期的山西省吕梁市离石区马茂庄三号墓前室东壁以飞升为主题的画像石非常具有代表性(见图2),图2左侧的画面中有飞升场面:自上而下有两名骑天马的持幡导骑,四匹天马驾挽的云车腾空左驰,车上有伞盖,车中有御、乘者;有三名骑天马,二名乘飞鸿的仙人[6],右侧的画面与之相类似,二者方向都是向上的,其要表达的升天含义一目了然。由此可以看到,在东汉晚期马已经在亡灵升天为题的画像石中崭露头角。马具备的坐骑功能及可驾驭性,故可能被认为是墓主“亡灵升天”所必备的。铜奔马与此画像石都是东汉末期的作品,因此可以认为该时期马在墓葬文化中具有载负亡灵升天的作用。

而在酒泉发现的十六国时期的丁家闸5号壁画墓,前室北壁最上层绘的神马(见图3)奔跑于群峦之上空,周围祥云环绕,奔跑的形态与铜奔马神韵无二,可以看做是河西地区汉代丧葬文化中马文化的体现。

(三)汉代河西地区日常生活中的马文化

铜奔马出现在武威雷台汉墓还有相当一部分原因是受当地地理位置的影响。自古以来,凉州地广人稀,水草丰美,宜畜牧,为历代官方的养马基地[7]。汉武帝为求良马不惜发动战争,从而引得西域良马进入中原,并在适宜放牧的河西地区设立了很多牧马苑。当时凡从西域得到良马,必先在河西马场与中原马同牧,这样既可调习军马,又可改良中原马的种群。河西的养马业自此便形成规模。到了东汉时期,西域马经丝绸之路输入内地繁衍,数量大增,同时还培育出了兼具乌孙、大宛和中原良种马优点的改良马[8]。而其主要的繁殖地就在今河西地区,河西地区是中原、西域和蒙古三地交汇的所在,在此地繁殖良马,既为河西屯田提供了足够的畜力,又为武装军队提供了大量优良的马匹[9]。这为当地浓郁的马文化的产生提供了坚实的基础。而且当地人民日常生活中也离不开马,这更是加深了马在人们心目中的地位与影响。

这都为铜奔马的艺术形态提供了丰富的现实素材,同时汉代以来已经存在的马具备了沟通天界与人间的能力和神性,使得铜奔马的塑造更加丰满。同时,铜奔马具有的神性必然要求其集马之长处于一身,因为它是引导亡灵去往彼岸世界的使者,因而属于神兽一类。

三、“金乌”形象解析

鸟的形象在我国汉代墓葬中出现的非常频繁,形象很多。鸟形象的出现是因为在古人看来,鸟飞翔于天地之间,被认为可以在两个世界中进行沟通[10]。这是人类基于自己的生活经验与愿望相结合的产物。金乌形象的产生正是如此演变的。

(一)汉代墓葬中的鸟文化

汉代墓葬中,鸟的形象非常多,常见的有青鸟、朱雀、凤鸟、玄鸟、金乌等,这些都是汉代西王母信仰体系中出现频率很高的神兽。鸟的神兽属性,成为一种象征符号[11]。它象征着西王母的神仙世界,同时它可以引导升仙的途径,也充当升仙的工具,那么雷台墓中奔马脚踏的飞鸟很有可能就是这种功用,它和奔马都是升仙工具,是西王母的神仙世界的代表。

而在汉墓中的汉代画像石和壁画中,鸟形象主要出现在车马出行图中,鸟或前或后的伴随着出行的队伍。关于汉代墓葬中出行图意义的研究一般认为出行图具有主人上升仙界的意义,如陕西绥德县征集的杨孟元墓门楣画像石。在画面的上层是仙界,下层是一个相较简单的出行图,墓主的第一辆轺车前有两只飞鸟。而墓主进入另一个世界的门口,鸟的形象的出现意义更加明确,即引导墓主亡灵上升仙界。因此,汉代墓葬画像石中大量鸟图像的出现表现出明确的升仙意味。鸟是西王母身边的神兽,是仙界的代表符号之一,因此被认为是飞升仙界的引领者。雷台汉墓中奔马所踏的飞鸟可能也有此意象,其与天马共同代表着载负或引领亡灵去往仙界。

(二)汉代墓葬中的金乌文化

金乌,其原型是乌鸦,并衍生出了三足乌的形象,在古人认为太阳东升西落是由于有乌鸦驮负,因此金乌就成为太阳的代称。在汉代墓葬中,金乌形象出现在日轮之中。同时三足乌的形象也出现在西王母信仰的图画构成之中。金乌成为西王母信仰的有效组成部分,也成为西王母世界的代表。

汉代西王母信仰的核心内容是长生崇拜,长生仙界里,除西王母之外,还有蟾蜍、九尾狐、玉兔、金乌、伏羲女娲、羽人等,他们都是长生任务的承担者,用各自的特长满足长生信仰者的欲望,帮助长生信仰者达到长生的目的,于是在信仰者的想象中,这些物象都可以成为一种象征长生信仰的符号[12]。

随着中原汉文化在河西地区的发展,中原墓葬文化也在当地发展起来。中原墓葬中频繁出现的各种西王母信仰体系中的图像在河西地区的墓葬中也有出现,如1989年7月在甘肃武威磨嘴子发现的一座东汉壁画墓所示:在墓葬前室顶部的天象图中,左面为太阳,太阳中立金乌;右面为月亮,月亮中有蟾蜍。同时在南壁上绘有肩臂和腰腿间有长长的羽毛的羽人[13]。金乌、蟾蜍、羽人是汉代西王母信仰中的重要组成部分,该画像可以证明中原丧葬文化在东汉时期已经在武威地区得到传播与发展。在此墓葬的壁画中西王母的形象并没有出现,这显然与中原墓葬文化的演变保持了一定的一致性。大概到了东汉中期,墓葬壁画及画像石中,西王母的形象逐渐减少而代之以更富生活气息的图像,例如狩猎、杀鸡,但是这些形象是对死者亡灵在彼岸世界活动的描述。与亡灵升天观念相关的金乌、蟾蜍以及羽人的出现,就证明了这一点。因为他们都是长生任务的承担者,他们的出现可以证明西王母的神仙世界的存在,他们仍然是墓主前往彼岸世界的主导与媒介。

(三)铜奔马所踏鸟为金乌

武威雷台墓中铜奔马脚下的鸟是否就是金乌?首先武威磨嘴子东汉壁画墓中金乌的形象的出现足以说明西王母信仰以及金乌文化在武威地区已经发展起来。同时,汉代墓葬文化中对亡灵升天的观念依然浓郁,那么铜奔马所踏的鸟就极有可能是金乌,因为墓中并没有其他形象能够代表在汉代墓葬中不可或缺的神仙世界,它的存在正是墓主希望死后亡灵能够升入天界的明证。再将铜奔马所踏之鸟的形象与中原墓葬中发现的金乌的形象进行对比研究,就会发现其造型极其相似。

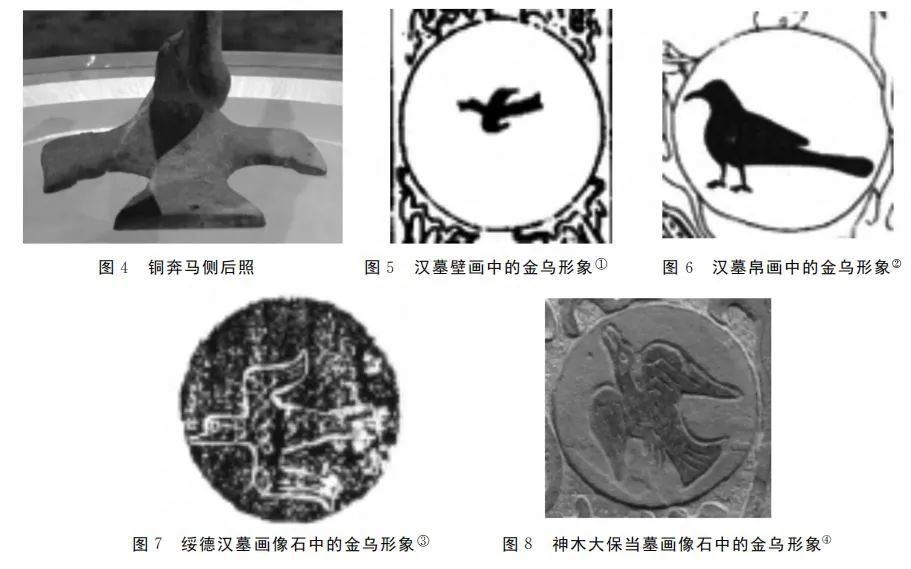

以上分别为笔者拍摄于甘肃省博物馆铜奔马所踏的鸟的外形(见图4)、洛阳卜千秋西汉墓主室脊顶壁画中的金乌(线摹图,见图5)、长沙马王堆1号汉墓帛画中的金乌(线摹图,见图6)、东汉绥德墓门楣画像石(见图7)和神木大保当墓门楣画像石(见图8)中的金乌图像。五幅图像中的金乌造型非常相似,都是尾长且末端宽。其中,图5、7、8三幅中的金乌两翼展开型似镰刀,与铜奔马所踏的鸟极其相似。图6中金乌的形象与日常生活中见到的乌鸦相同,这也与我国神话传说中的金乌是乌鸦的形象相呼应。而乌鸦这种在日常生活中随处可见的平凡的鸟类也为铜奔马中鸟的形象塑造提供了原型与参照。因此,雷台墓中铜奔马所踏的鸟当为金乌。

四、汉代丧葬文化与雷台汉墓

汉代的丧葬文化主要由两个方面,一是对死者的厚葬,以表示孝道;二是盛行于世的亡灵升仙观念,而这两方面在雷台汉墓中都有最直接的体现,这也与当地的地理位置有关。雷台墓在武威市,武威市处在丝绸之路通往河西走廊的咽喉要道。汉武帝时期反击匈奴,西出河西走廊,匈奴战败西遁。为了有效控制和管理,汉朝中央政府在河西地区派驻大量军队,并曾多次移民实边。这些举措使得大量的汉族移民不断涌入河西地区,汉文化也随之在这里深深扎下了根,这一地区逐渐成为以汉文化为主体的区域[14]。中原汉文化地区盛行的重孝风气和“亡灵升天”思想也在这一时期进入河西地区并传播开来的,进而与当地文化结合起来,产生了具有地方特色的墓葬文化。

(一)汉代重孝的社会风气

从雷台汉墓出土的各种陪葬品以及近百件铜制的车马、兵士和奴婢的情况来看,雷台汉墓是武威地区汉代墓葬里厚葬程度比较高的墓葬,这与汉代重孝的社会风气有关。而这股社会风气的产生与汉武帝时期“独尊儒术”的政策和中央政府的选官制度有很大的关系。汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”以来,儒家学说就慢慢渗透到社会生活的各个方面,尤其是在丧葬方面,厚葬成为人们显示自己孝道的重要方面。后来在元光元年(公元前134年)推行“举孝廉”制度,成为汉代入仕升官之道,人们通过厚葬竞相博取“孝”的美名[15]。上有所好,下必行焉。以厚葬亡者来表示自己的孝道成为社会的主流,不论王公贵族还是平民百姓,都积极参与其中。对于这种社会现象,汉王符所著的《潜夫论·浮侈篇》中描述道,“良田造茔,黄壤致藏,多埋珍宝、偶人、车马,造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂”[16],可见陪葬品种类的齐全与丰富,价值的贵重。其中也描述了葬礼举行时劳民伤财的景象:“宠臣贵戚,每有丧葬,都官属县,各当遣吏, 奉车马、帷帐、贷假待客之具,竟为华观。”[17]在这种社会风气的引导下,最后形成了“生不极养,死乃崇丧”[18]的陋习。使得王符不得不感慨道“此无益于奉终,无增于孝行,但作烦搅扰,伤害吏民”[19]。

在这种崇尚孝文化,注重厚葬以表孝心的行为就广为流传于两汉时期。相较于一般的陶质和木质马佣以及壁画与画像石的马的塑造,铜奔马形象的塑造,很显然是深受汉代厚葬文化的影响。例如汉代在山东、徐州及陕北画像石中可见的牛首人身像和鸡首人身像,在河西地区的壁画墓也有所发现,也可以证明汉代时中原葬俗文化对武威地区的影响。

(二)先秦三代及秦汉以来的亡灵升仙观念

铜奔马形象的塑造也是中国人亡灵升仙观念的体现之一,是中国先民由原始社会结合自身的经历及所处的自然环境相结合而产生的思想,后来在进入阶级社会后,残余的自然宗教观中的鬼魂崇拜与先秦三代对“天”的观念相结合的产物。现代考古发现的直接证据中,最早出现在仰韶文化时期。1987年5月,河南濮阳西水坡第45号墓及其附近发现了三组蚌壳摆塑图案[20]。其中第三组图案有虎、人骑龙等[21],这可能是最早的以灵魂升仙观念为主题的艺术作品了。进入阶级社会以后,灵魂不灭的思想更加影响巨大,商王墓葬中最多达到400人[22]的人殉,是因为商王相信他们的父辈祖先在死后是要升入天国继续当王的,还是要在奴仆的伺候下过着生前一般的生活。

随着夏商周三代对天的观念不断发展,到汉代时,“天”成为彼岸世界的一个代名词,成为神仙以及死者灵魂的归宿,这就有了有关亡人灵魂如何归天升仙的探索,这可从《史记》中记载的黄帝骑龙升天成仙的神话故事中找到思路。其中载有关于汉武帝黄帝是否有坟墓的疑问,有人回答说“黄帝已仙上天,群臣葬其衣冠”[23]。这正说明,至少在汉武帝时期,关于黄帝乘龙升天成仙的神话故事已流传开来。司马迁的记载,在客观上也说明了至少在汉武帝时期已经有了灵魂升天的观念。相继出土的汉代古墓考古结果也证明了这一点。如1931年大连市营城子汉墓发现的“导引升天图”[24],2003年发现的陕西郝滩汉墓里发现的“升天图”[25]等。在墓葬建筑物中刻画这类画像,其目的主要是为了求得天地神灵的保护,祛灾禳祸,辟除不祥,死后升仙[26]。大量汉代墓葬里的壁画及画像石关于神仙或墓主升入仙界的描述都说明了中国人的死后亡灵升天观念的发展。各地出土的汉代墓葬的壁画及画像石的发现都证明了在汉代时死后升天成仙的观念已经是深入人心,广为流传了。这种影响一直流传后世,直到当代,在北方农村丧葬活动中,仍有纸扎的“告天子”形象出现,一个骑鹤白须老者形象,悬挂于高处,意为告诉上天,此人已逝,祈求上苍接引归天。

(三)汉代墓葬中的照壁文化

中原的文化、丧葬习俗等,自汉朝起陆续传入河西及周边地区,影响之下其墓室形制与结构、随葬物品、装饰画像等也多显示出浓厚的中原文化特色[27]。雷台汉墓在其墓室建筑中,受中原文化影响最为明显的是照壁。目前发现的汉代中原墓葬中,陕西潼关吊桥汉代杨氏墓群中六号墓中的照壁最具有代表性,该照壁通高4米,宽1.5米。在其券门顶上有斗拱,斗上置横供,两端散斗上又各置横拱,东边拱已殡,表面堡朱色,斗拱上部博壁面刻出圆形和菱形图案各三层,再上斜伸出一层屋檐,屋檐上有砖砌双[28],与雷台汉墓中的照壁很相似。雷台汉墓中的照壁位于墓门上方,高出墓道上口约1米。门顶券砌五层,与照壁连成一体。券砌门外,有砖构门框,长方形,框高与券门齐,并用条砖纵向平砌,叠涩成相。相已破坏,尚存残迹。照壁面上涂粉墨,黑白相间。中间绘门、柱、梁、舫和斗拱,两旁绘折形花纹[29]。而且二者建造的时代较为接近,都处于东汉末年,又都是出现在墓葬中,那么其在墓葬中出现的意义就很可能是一致的。而关于照壁的意义,目前学术界的观点一致,认为其为天门,为升仙的入口[30]。这样说来,照壁在墓葬中的出现也是汉代人期盼亡灵升天的体现。那么雷台汉墓的墓门上的砖砌阙门也是代表着天门,是墓主人死后升仙的入口[31]。这说明汉代墓葬就是一个死者的灵魂从人世间去往天国的一个过渡,或者说是一个有效的途径。

(四)汉铜奔马所体现的汉代墓葬文化

铜奔马的造型是对我国汉代墓葬文化的立体体现,是对中国传统的“亡灵升天”观念的体现。同时很显然只谈中国传统文化中的“亡灵升天”观念和铜奔马造型是远远不够的。只有在中国传统文化中的“亡灵升天”观念和铜奔马造型二者相结合的基础上,再谈铜奔马与雷台墓的关系,这样才可能得到正解。

就铜奔马本身而言,说它的作用是引导亡灵升天,是站不住脚的。还要把它放回到墓葬整体的环境来看。墓葬实际反映的是人类对死亡的态度以及与之相关的历史、文化与宗教信仰[32]。由此可知,墓葬以及陪葬品都是为人生终极目标服务而出现的,这是一种宗教行为。作为宗教行为,就应当为宗教体验服务。在古人“死即长生”的观念中,墓葬建设是时空颠倒,生死模糊的场所[33]。墓葬为墓主构建了一个长生的场所,墓葬构成了以长生为主题的象征体系。在这个体系中,出行就被赋予了送行和迎接新生命的象征意义,而这也是雷台墓中出现铜铸军马的原因之一。那么在这样的队伍中,铜奔马的造型就更能说明问题了:可以试想下,飞鸟张着双阙,正欲上报天界,墓主去世,准备接引,而这时天马已经从双阙飞奔而来,此时墓主的护卫军阵已经准备妥当,随时准备引导墓主亡灵上升天界。

五、汉铜奔马所体现的汉魏葬俗

铜奔马造型的塑造是对武威地区汉代丧葬文化的独特体现,而这种丧葬文化是在中原丧葬文化的基础上发展而来的,这种葬俗仍是人死后亡灵升天观念的体现。2007年武威地区一座魏晋墓葬出土的陶奔马可为此观点做出辅证。

2007年5月15日至19日,武威市文物考古研究所在武威城区西郊抢救性清理发掘一座魏晋时期墓葬时发现陶奔马一件。这件陶奔马呈奔跑状,三足腾空,右后足踏一只飞鸟,陶奔马造型虽比不上铜奔马精美,但构思却与铜奔马有异曲同工之妙,就其造型、动态、腾空的三足及踏于飞燕背上的右后蹄均与铜奔马如出一辙[34]。

陶奔马(见图9)与铜奔马(见图10)具有高度的相似性,其出现绝对不是偶然。二者同出于武威地区的墓葬,而且两座墓葬相隔不到三公里。就时代而言,铜奔马在东汉末年,陶奔马则在魏晋时期,时间比较近。由此笔者认为二者在墓葬中的作用都是一样的,马都是天马,鸟都是金乌,出现在墓葬中的作用就是带领墓主的亡灵上升天界。其造型的塑造是为了体现马的神性,而与天马相伴的鸟必然不是一般普通的凡鸟,结合汉代墓葬文化中的鸟形象可以认定该鸟极可能为金乌。而金乌又是仙界西王母信仰体系中的神兽,它的出现是要代表亡灵即将前往的彼岸世界。同时二者都有马鞍,但是都是空的,马鞍上并没有骑人,这又是不符合汉代墓葬中马的形象的,但是又符合常理,这两匹奔马都是用来驮载墓主亡灵灵魂升天的。陶奔马的出现证明,在两汉魏晋时期有以“天马伴金乌”作为陪葬品的葬俗,虽然孤证不立,但是很可能是因为相关墓葬及陪葬品尚未发现,或者是其他材质的奔马在近两千年的历史中已经消失。

无论铜奔马还是陶奔马都是对古人死后可以亡灵升天成仙的美好愿望的一种体现,这是对彼岸世界以以小见大的方式进行的直观描述,是汉代丧葬文化在河西地区发展的同时与河西当地文化互相影响的结果。其形象的塑造就是为了代表上天来接引墓主亡灵升天成仙,奔马背上的马鞍(铜奔马原有鞍具、髻勒,已失)[35]可以证明。在甘肃省博物馆的《武威雷台汉墓》中提到铜奔马脚下的飞鸟尾端有一个孔,当时他们推测可能是用来固定托底的铆孔。笔者认为这种推理是合适的,如若还原,在墓主刚入葬时很有可能铜奔马是被放置在空中的,铜奔马被固定在托底上,要么被有高度的木棍之类的东西托起,要不就是被绳索之类的高高吊起,以此来显示铜奔马在墓葬中的作用与含义。它表示的是墓主入葬后,金乌与背负马鞍的天马飞速前来,接引墓主亡灵升天。因此,铜奔马形象的塑造应当定性为一种宗教行为,名称应当为“天马伴金乌”。

参考文献:

[1][29][35]甘肃省博物馆.武威雷台汉墓[J].考古学报,1974,(2):87-109.

[2]叶舒宪.怎样从大传统重解小传统———玉石之路、祖灵牌位和车马升天意象[J].思想战线,2013,(5):23-28.

[3]徐长青.南昌西汉海昏侯墓的撼世价值[N].江西日报,2016-01-22(C02).

[4]蒲慕州.墓葬与生死———中国古代宗教之省思[M].台北:联经出版事业公司,1993.203.

[5][10][11]汪小洋.汉画像石宗教思想研究[D].南京:南京艺术学院,2004.54,54,98.

[6][15]中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集·陕西、山西卷[M].济南:山东美术出版社,2000.194,194-195,114,162,4.

[7]李崇寒.马踏飞燕顺拐马的身世之谜[J].国家人文历史,2014,(3):57-59.

[8][9]邵如林,邸命名.国宝铜奔马[J].丝绸之路,2004,(1):4-13.

[12]汪小洋.汉墓壁画宗教思想研究[M].上海:上海古籍出版社,2011.176.

[13]党寿山.甘肃武威磨嘴子发现一座东汉壁画墓[J].文物,1995,(11):1052-1053.

[14][30]郭永利.河西魏晋十六国壁画墓[M].北京:民族出版社,2012.15,262,122.

[16][17][18][19]王符.潜夫论[Z].龚祖培校点.沈阳:辽宁教育出版社,2001.23,23,23,23.

[20]黄尚明.汉代及以前有关灵魂升天的艺术作品探索[J].武汉大学学报(人文科学版),2010,(4):452-457.

[21]濮阳西水坡遗址考古队.1988年河南濮阳西水坡遗址发掘简报[J].考古,1989,(12):1057-1066.

[22]牟钟鉴,张践.中国宗教通史(上卷)[M].北京:中国社会科学出版社,2007.84.

[23]司马迁.史记·卷二三至卷三十·封禅书[M].北京:中华书局,1959.1396.

[24]刘辉.从汉画看汉代的升仙愿望[J].商丘师范学院学报,2009,(1):24-25.

[25]吕智荣.郝滩东汉壁画墓升天图考释[J].中原文物,2014,(2):86-90.

[26]蒋英炬,杨爱国.汉代画像石与画像砖[M].北京:文物出版社,2001.62.

[27]黄佩贤.汉代墓室壁画研究[M].北京:文物出版社,2008.119.

[28]陕西省文物管理委员会.潼关吊桥汉代杨氏墓群发掘简记[J].文物,1961,(1):56-66.

[31]张朋川.雷台墓考古思辨录[J].陇右文博,1999,(2):6.

[32]李虹.死与重生:汉代墓葬信仰研究[D].济南:山东大学,2011.1.

[33]汪小洋.汉墓壁画的宗教信仰与图像表现[M].上海:上海古籍出版社,2012.6.

[34]姜爱平,张振华.罕见陶奔马惊现武威——造型与“铜奔马”如出一辙[N].武威日报,2007-6-11(001).

文/张晋峰 牛宏

(武威文体广电旅游)