黄蜀芹:中国电影一抹柔软而艳丽的女性光彩

独家抢先看

原标题:纪念|黄蜀芹:中国电影一抹柔软而艳丽的女性光彩

2022年4月21日,著名导演黄蜀芹在沪逝世,享年83岁。

关于丧事安排,其子郑大圣表示,特殊时期,一切从简,暂不安排悼念活动。上海国际电影节方面同日发布消息,将在今年电影节期间,举办黄蜀芹导演的部分代表作品展映。

2008年,第十一届上海国际电影节,黄蜀芹导演作为颁奖嘉宾颁发最佳导演奖。

作为一名电影导演,黄蜀芹和她所属的“第四代”一样,普遍创作生命不算长,被耽误了最好的青春年华,真正开始拍片已经人到中年。短暂的黄金1980年代过后,1990年代中国电影开始面对电视和海外电影的双重冲击,市场意识初萌,同样让这个时代的创作者面临困惑和限制。

作为第四代导演和中国女性电影的代表人物,黄蜀芹留下《人·鬼·情》《青春万岁》《画魂》《围城》《孽债》等多部艺术水准高超的经典影视作品,对女性的卓越想象和深刻探求,成为这位导演鲜明的艺术标注。

有过得天独厚的高起点,有过无奈的不逢时,有过淋漓尽致的酣畅表达,也有过撞了南墙才不得不承认的遗憾,黄蜀芹导演虽然一生拍摄的作品不算多,却是中国电影中不可或缺的一抹柔软而艳丽的光彩。

只要看得见摄影机,干什么都愿意

黄蜀芹和电影的缘分,老早就定下了。

她出身文艺世家,父亲黄佐临、母亲金韵之,都是留学归来的青年艺术家,这样的家学渊源,有着中国传统文化的根脉,又受过西洋启蒙思潮的浸染,这些从后来黄蜀芹的作品中都能品见端倪。

幼年黄蜀芹(左)、黄海芹和父亲黄佐临。

从小耳濡目染的文艺熏陶自不必说。8岁时,她首次“触电”,拍摄文华电影公司的《不了情》,导演是桑弧,编剧张爱玲,大明星刘琼和陈燕燕,是她在片中的“爸爸妈妈”。因为黄蜀芹年纪相符,又会弹一手好钢琴,成了角色的不二人选。

不过,当黄佐临代为转达剧组“邀约”时,她竟还直接拒绝了。全靠父辈们以吃好吃的相邀,黄蜀芹见到光彩照人的戏里爸妈,才总算答应下来。很多年后,她进上影厂工作,每每见到刘琼,还是会叫上一句“老爹”。

《不了情》上映后轰动一时,张爱玲和桑弧这一对编导搭档,也一度成为1940年代中国影坛上不容忽视一道风景。黄蜀芹也常在街头被认出来,这让生性内向的她“逃都来不及”。虽然这次经历后她想着,“再也不要演戏了”,可电影的魅力已经深深烙印心中。想到“爸爸也是个话不多的人,却可以做导演”,黄蜀芹在青春期早早树立了自己的目标。

1957年,黄蜀芹高中毕业,决定全力考取北京电影学院。却不料那年北京电影学院不招生,黄蜀芹为此还沮丧地哭了一鼻子。铁了心要去学电影当导演的她,索性先响应号召去农村锻炼、下生活。两年后,终于如愿踏入了北电的校门。

北电导演系一年级的黄蜀芹

黄蜀芹曾回忆自己读书的时光,“那会儿就总觉得自己特笨,话也不会说,还要演小品,真的够呛。”可她的班主任田风,却早在当时就对同学们断言,要说班上同学以后谁能变成大导演?黄蜀芹。

1964年,黄蜀芹从电影学院毕业,分配到上海电影制片厂。正准备大展宏图之际,“文革”开始了,她直到1978年才回到厂里。

中间偶尔也有些任务,比如由上海市委宣传部指挥上海电影制片厂,把毛泽东的“老三篇”拍成“思想教育片”,这让黄蜀芹充满热情,赋予创意性地去完成;或者把舞台剧记录下来,也是难得的能够举起摄影机的时光。

直到谢晋拍摄《啊!摇篮》,把黄蜀芹“打捞”回电影路上,已经是整整十五年后的事。

“我终身感谢他,他对我们来说是救星。我们到电影厂十几年,就是结婚生孩子种地,15年了,我小孩都上小学了,电影却是什么边都没摸着。”后来黄蜀芹谈到这段经历,对谢晋充满了感激。

1998年,黄蜀芹祝贺谢晋从影50年。

“虽然领着电影厂59块5的工资,但始终没有机会在电影机旁边,一个人有几个十五年?”黄蜀芹形容那种感觉,就像是“我们都在井下面,他突然给你一根绳子,跟你说,赶紧上来,不要再浪费时间了。这等于是救命恩人,所以那时候的心情就是叫我干啥我就干啥,只要让我参加电影的拍摄,只要看得见摄影机,在旁边听它转的声音,就什么都愿意”。

黄蜀芹后来常常打趣,说自己的电影之路,是从“管驴”开始的,因为片中重要的道具归她管,她就总是在现场牵着驴子队伍,跑来跑去占位置,有时候驴不听话,她就去替驴走位。

这当然是一段趣谈,事实上,在《啊!摇篮》的电影中,黄蜀芹和另一位第四代女导演石晓华(《泉水叮咚》的导演)一起担当副导,石晓华负责孩子的部分,黄蜀芹负责成人的部分。

石晓华回忆,当时的黄蜀芹,刚进电影剧组还是十分生涩的样子,许多事情怯生生的,同时又充满了好奇心。“谢导对拍戏的要求是很高的,她比我们进组晚,一开始没经验,好多事情没想到,那时候还常常是在现场着急的。“

石晓华向记者回忆,当时为了几颗根本拍不到特写的军装扣子,和黄蜀芹一起在黄河边拿石头磨扣子的经历。此外,自己和黄蜀芹在片场不会骑马,却在片场被战士们的马匹带飞,两人差点从马上摔下来,“那时候我们在谢导手下,都是如饥似渴地在学习电影拍摄的实践。”

因为谢晋拍片有边拍边改剧本的习惯,每天晚上收工后,他都会找黄蜀芹和石晓华继续讨论第二天的剧本,听取她们对戏的建议,“黄蜀芹当时也会跟谢导提出一些她的想法,从中也能看出她做导演的功课和素养。”

之后,黄蜀芹又跟随谢晋拍摄《天云山传奇》,到这一部,她已经是能够独当一面的执行导演。之后上影厂机会难等,她便先去湖南的潇湘电影厂拍摄了自己的长片处女作《当代人》,这部电影对于黄蜀芹的意义更多的是尽快开始拍自己的电影,但也可以从中看到她对所处时代人群与社会的洞见。

黄蜀芹首次独立执导电影《当代人》拍摄现场

“无意间”觉醒的“女性意识”

黄蜀芹导演的艺术高峰,无疑是1987年的《人·鬼·情》。

《人·鬼·情》讲述了“天生唱戏的好料子”的秋芸,由于儿时母亲对于家庭的背叛而产生了一生的阴影。在父亲的要求下,秋芸只能唱男角。在进入省剧团后,秋芸很快成为了剧团的头号女武生。然而,无论是无疾而终的爱情,还是婚后丈夫对家庭的漠视,都让秋芸自始至终都没有得到过男性的保护,唯有对鬼角色钟馗的依恋,成为了她一生的执着。

这部曾被电影学者戴锦华誉为“中国唯一的女性电影”,是以河北梆子名伶裴艳玲的真实经历为蓝本,并由本人出演,在结合舞台多重镜像身份的表现中,展开人与角色、人与鬼、人与自我的多重对话。一个女人借助戏剧舞台,借助男儿身,获得身份的认同、性别的补充。同时,黄蜀芹也在这部电影中,完成了现代女性历史命运的隐喻。这样的表达在上世纪八十年代堪称惊艳,无论是人物的塑造,还是电影手法的运用,对美学高度的追求,是第四代导演艺术的高峰之作。

《人·鬼·情》完成后,几乎很少夸赞她的父亲黄佐临特地写了贺词——“不像不是戏,太像不是艺;悟得情与理,是戏还是艺”。

为了拍《人·鬼·情》,黄蜀芹去拜访裴艳玲,跟着剧团从山东一路引回河北,裴艳玲也回馈了高度的信任,每一次交谈都直抵内心,毫无保留。那阵子,黄蜀芹每天晚上都看她演出,从化妆到卸妆,两人同睡一个炕。

黄蜀芹(右)在《人·鬼·情》拍摄现场

后来,学界多以此片展开对于中国影像叙述中女性视角书写的探讨,黄蜀芹作为女性导演的代表,也常被问及相关问题,她总说,在主观上并没有这样的“意识先行”。她甚至是在电影拍完,给正在学电影的儿子郑大圣看了样片后,才从儿子口中得到一句反馈,“你们女性电影……”

“很多人问我,电影拍摄时是否有女性意识,我倒没想过。西方女性意识历史很长,我们这儿根本没有这个词,但这是我主动非常想拍的电影,潜意识当中我是有的。比如说女性的观点,我自己从来没说出来过,但是我很明白,我是站在女性的角度去看这个人,表达这个人,我说出来的话,人家会很不理解,或者说我没法来解释,我自己心里清楚,所以通过电影来表达。”黄蜀芹说,“这部戏拍得很痛快,人生有这么一次酣畅淋漓的表达,也就值了。”

后来黄蜀芹自己分析,也许因为家里从小4个女孩、1个弟弟,自己是老大,要照顾弟妹们感受,又在女子中学读书6年,没有男生的威胁,亲历过女生们很放得开很肆意的生长。在她看来,自己“对女性世界有独特的感受。《人·鬼·情》把我的女性感觉给挖掘出来了”。

在其执导的作品中,《青春万岁》《人·鬼·情》《画魂》《嗨,弗兰克》和电视电影《红粉》《村妓》等6部都是以女性为题材。黄蜀芹曾说:“电影要拍出个性来,就要融入导演的自我,这首先有性别,性别中再有个人。如果‘性别’都迷失了,怎么可能有真正的个性呢?”

另一个促成《人·鬼·情》成功的因素,得益于黄蜀芹爱人郑长符的相助。郑长符是电影美术师,同时也是一位戏曲爱好者,电影片头的那些脸谱画作,都是他的作品。“我先生画钟馗特别形象,他酷爱戏曲,而且他有镜头概念,等于用电影镜头的方式创作了他的画。钟馗嫁妹那一幅,我看到报告文学的时候已经有了,是两个人的脸拼在一起,一男一女,后来我把这幅画作为影片的开头。那时候我看了文字,知道有裴艳玲这个人,然后抬头看墙全是他的话,有了很直观的形象。其实我对戏一点都不懂,他在影片中起的作用很大,我们天天在一个组里,他对我的帮助是最大的。”

黄蜀芹 郑长符新婚燕尔

后来,当黄蜀芹试图在《画魂》里,再一次勾勒一幅女性艺术家现世精神图景时,面对更复杂的商业片局面,她也不得不留下遗憾。

这部由张艺谋监制,巩俐、尔冬升主演的影片,讲述了民国女画家潘玉良的传奇人生。从孤儿、雏妓、小妾到誉满全球的艺术大师,潘玉良的人生里,充满太多讲述了可能性。当时人们期待着一个最具女性意识的导演,联袂一个强大女性魅力的女演员,去讲述这样一个传奇女性的一生。当时的巩俐,第一次拍摄非张艺谋导演的电影,可惜大篇幅的突破表演遭到删减。

黄蜀芹在法国某农庄拍《画魂》

在今天看来,这仍是中国电影史上真挚且难得的女性表达,但黄蜀芹后来在接受访谈时自陈了这其中的遗憾——“我很清楚《画魂》不是从女性立场来阐述这个故事的,那样的尝试,只有《人·鬼·情》一次,我就陷入了普通商业片的模式,男性立场就是公共立场,这和女性视角绝对是两种。作为女导演,你选择哪一种要很果断坚定,但是我明白,这个又要折中成那样的立场,就很摇摆。我很清醒,但还是在实践中转不过弯来,表达就很矛盾,后来越来越被牵着走,没办法改变,结果拍到最后有点不伦不类。如果真是男导演纯粹来拍商业电影,倒也好了,会更明确。所以走市场和要表达人文精神,其实是两个方向,中间路是不能走的,谁走谁失败。从我现在认识上来说,大家都很努力,没有个人的错,那时候没有经验和判断能力,你要拍商业片就是商业片,要拍文化片就是文化片,想要兼顾就会两败俱伤。”

《围城》聚72贤人 《孽债》收视率冲击《三国》

第五代女导演彭小莲曾谈到黄蜀芹给她的印象:她给人感觉心里很有谱,很强大。她一站在那里,中心点就会到她那里去。

作为一个导演,她一生的作品数量不多,但大多都留下来,经得起时间考验。对于普通观众来说,她的电视剧也许有着更深刻的印象和记忆。

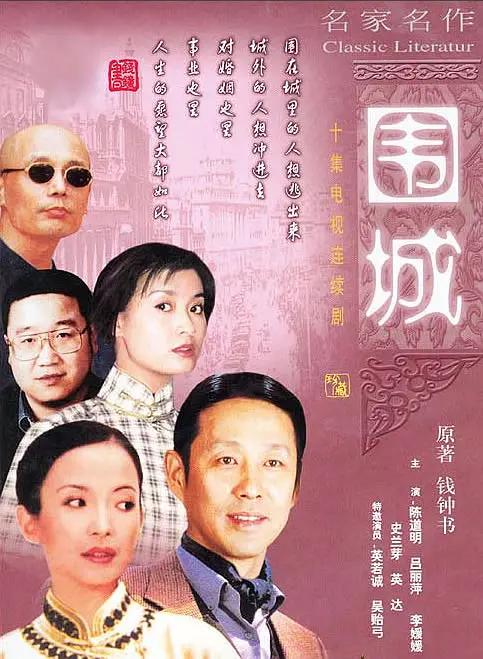

电视剧《围城》已经播出三十多年,豆瓣评分是9.3分,留言中仍不断有人像发现宝藏一般,赞叹这部老剧的魅力。钱钟书的原著当然是最坚实的基础,而黄蜀芹组起那样一个大腕云集的梦之队班底,在10集的篇幅中,几乎坚持着完全以电影般的标准来拍摄这部电视剧,也是这部作品成为经典的原因。

黄蜀芹的家学渊源,与《围城》小说中主人公的境遇有不谋而合之处,黄佐临夫妇从英国剑桥硕士毕业后,转道法国坐船回天津,办完祖父的丧事后,又辗转到四川教书,一路风雨坎坷,最后回到上海……时间、路线,几乎和故事中的方鸿渐一样,她完全能感受到“走到哪儿漂到哪儿”的心理状态。因此要说拍《围城》,黄蜀芹觉得,自己“是最合适的”。

“《围城》的格调就很特别,钱先生对人生、对生活、对周围的人和事观察的视角很独特,具有很强的文化性。所以,拍好这个戏有两个重点,一是演员要找得好;二是上世纪三十年代的那种环境气氛,要展现得好。整部戏的角色,大大小小七十四个,而且每个人都很有特点,有的仅是几个镜头,也不能疏忽。小说写得非常聪明机智,很有学问。这个学问很难表达,但幽默机智是应该表现的。否则就是一种损失。”黄蜀芹曾这样表述她对作品的打算。

《围城》海报

《围城》里有名有姓的人物有72个,而这些人物都如此鲜活,一个都不能马虎。她仔细考量斟酌每一个人物,以最大诚意发出邀约。陈道明起初拒绝,她孜孜不倦四度登门拜访,甚至公开跟陈道明表示:“你不演《围城》,我就不拍了。”

那时,《编辑部的故事》还没播出,葛优还是个名不见经传的新人演员。男二号英达带着葛优一起试镜,黄蜀芹一看这尖嘴猴腮的形象,演一个油腔滑调,贪恋女色,却又有色心没色胆的李梅亭,刚好不过。

女主角吕丽萍回忆,拍《围城》拍摄期间,黄蜀芹出了车祸,“腿疼得呀!让人看了都难受,后来她忍着疼痛,坐轮椅、拄拐杖也把戏拍下来了,她一直在坚持,那种精神真的很打动我。”

黄蜀芹把72个角色称为72贤人,其中许多不起眼的小角色只有寥寥几场戏,演员也是大腕级别,连英若诚、吴贻弓、沙叶新这样的大师,都出现在这部电视剧中。这个聚集演员的过程,黄蜀芹说,“都觉得这戏特好玩儿,一叫他们,都来了。拍的时候也很开心。常常是,一场戏拍完,大伙就给自己鼓掌。”

导演对这72贤人的总体要求是,要出彩,以及“需要具幽默感的表演”,需要演员有自嘲自讽精神,“《围城》 是不装蒜的聪明人,戳穿装蒜的自以为聪明的人的一部作品。”她让演员们,“别有压力,放松演!”

吕丽萍说,“我至今认为,《围城》整个摄制组都是最顶级的,任何人都是顶尖的,现在你要把这些人凑在一起很难,但当时我们都是因为黄蜀芹导演(聚集到了一起),她的魅力太大了!”

就这样,本着“电视形式、小说容量、电影拍法”的方针,黄蜀芹把原著的9章,以10集的容量,在片场采用了双机拍摄的电影化方法拍摄,差不多是按五部电影的规格来拍。10天拍一集,后来郑大圣听母亲聊起这段经历时感叹,这对于今天的电视剧来说,相当奢侈了。

后来《围城》拍完,制片人孙雄飞带着成片给钱锺书、杨绛两位先生过目。钱锺书先生写信来说,录像带他们一家三口“费半夜与半日,一气看完”;杨绛在信底部附上小字写道:“我们看录像看得寝食俱废!”

黄蜀芹 孙雄飞拜访钱钟书 杨绛夫妇

另一部不得不提的黄蜀芹作品,是20集电视剧《孽债》,这部上海电视台于1994年拍摄的家庭伦理类电视连续剧,根据作家叶辛的同名小说改编,讲述了五个孩子从西双版纳到上海寻找自己亲生父母、多年前返回上海的知青的经历。1995年,《孽债》在上海电视台以沪语播映,创下了42.62%的超高收视率,据说与其同期播映的《三国演义》在其冲击下,上海地区的收视率都由15%降为8.6%。

黄蜀芹执导电视剧《孽债》

黄蜀芹的艺术生涯中,也有过许多试图亲近观众的尝试,她曾在访谈中说,“我不喜欢孤芳自赏 , 我很希望要观众。我愿意为每个层次的观众拍片, 但是我希望有那个发行渠道,让这些片子到达我所希望的那个层次的观众那儿去。我希望给市民拍,也希望给知识分子拍,希望给有阅历的人拍,也希望给年轻人拍……都希望。”

2017年,上海电影家协会为黄蜀芹举办了一场生日会,当时已经罹患阿尔兹海默症的黄蜀芹未能亲临现场。原上海电影家协会主席、第五代导演张建亚感叹,“黄蜀芹真的是一位非常有才华的导演,她太可惜了。否则以她的能力,还能做出很好的作品。她过去的作品在今天看来,也有超高的欣赏价值。”

本文旧照出自上海市文联组织编撰的“海上谈艺录”系列丛书之《写意光影织妙镜·黄蜀芹》(沈一珠、夏瑜著,上海文化出版社2017年出版)。