和阗敦煌:斯坦因与伯希和的“较量”

独家抢先看

原标题:和阗敦煌:斯坦因与伯希和的“较量”

姚鹏

斯坦因(Aurel Stein)这个名字在中国学术界并不陌生,“毁誉参半”这个成语似乎就是为他量身定做的棺钉。

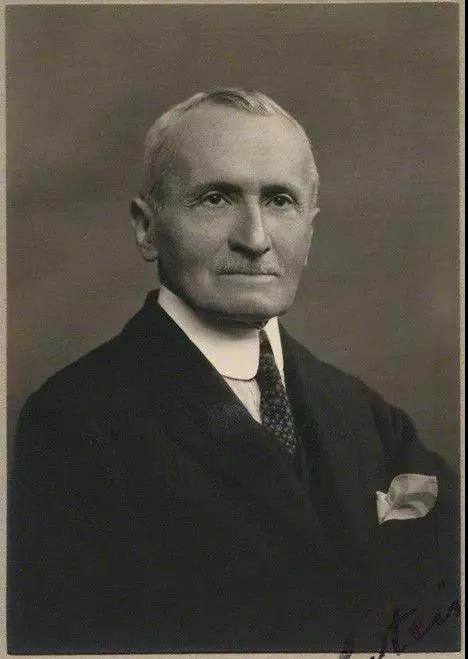

斯坦因1862年生于匈牙利,十岁离开家乡到德累斯顿读书,后在维也纳大学、德国的莱比锡大学和图宾根大学专攻东方学,掌握了梵语和波斯语。才华横溢的斯坦因二十一岁就获得图宾根大学哲学博士学位,随后怀揣匈牙利政府奖学金赴英伦,1884年至1886年先后在伦敦大学、牛津大学和剑桥大学从事博士后研究工作,主攻东方语言学和考古学。

马克·奥雷尔·斯坦因(Marc Aurel Stein),1862-1943。

1887年这位从小崇拜马可·波罗和玄奘的犹太人有幸来到东方,出任英属印度的拉合尔东方学院院长,他在这里兴趣盎然地研究起克什米尔古代文化与历史,学习犍陀罗佛教艺术。1899年斯坦因转入英属印度教育部工作,担任西北边境省和俾路支斯坦教育总监。这期间他最愉快的事情是抽身走出办公室的大门,奔向美丽的克什米尔高原,到高山峡谷中探险,在皑皑冰川上攀爬;进出古堡,考证《克什米尔王记》的神秘历史;探幽索隐,寻找《大唐西域记》的古道遗风。1900年他拿到清政府颁发的签证,开始自己梦寐以求的中亚探险。

斯坦因做过四次中亚探险。

第一次,1900年至1901年,从克什米尔出发,沿吉尔吉特古道,由帕米尔进入中国,经喀什、莎车、叶城、皮山,抵达和阗,发掘和阗地区的托古雅遗址、安德悦遗址、尼雅遗址。此行斯坦因拖着一千五百件文物满载而归,回到拉合尔,后藏于大英博物馆。1903年斯坦因为此次探险成果撰写了《沙漠埋藏的和阗废墟》(Sand-buried Ruins of Khotan; personal narrative of a journey of archaeological & geographical exploration in Chinese,London:Unwin,1903)一书,1907年出版正式考古报告《古代和阗考》。第二次,1906年至1908年,从白沙瓦出发,经喀什、叶尔羌、叶城、和阗,向罗布泊进发,发掘了米阮遗址和楼兰遗址,到达敦煌;在莫高窟他收买王道士,花了四十马蹄银买下大批写经;续经张掖、玉门关、哈密、吐鲁番、铁门关、库尔勒返回和阗,将“战利品”打包,装了九十三箱。1912年斯坦因发表考察报告《契丹沙漠废墟:在中亚和中国西部地区考察实纪》(Ruins of Desert Cathay: personal narrative of explorationsin Central Asia and Westernmost China,London:Macmillan),正式考古报告是《西域考古记》。

斯坦因第二次考察队在新疆

斯坦因于1907年3月16日第一次看到的敦煌莫高窟

斯坦因于1907年拍摄,藏经洞前摆放的经卷和文物。

第三次,1913年至1916年,斯坦因的出发地还是白沙瓦,经罕萨、帕米尔、喀什、和阗、若羌前往罗布泊盐泽西南的米阮、楼兰,又来到莫高窟。这次他花了五百两银子从王道士手中购得五百七十余件写本和绘画。离开敦煌后,斯坦因去了吐鲁番,在那里又搞到一百四十一箱文物运回喀什,此行带回共有一百八十二箱文物。他在这次探险后撰写了《亚洲腹地》(Innermost Asia: detailed reportof explorations in Central Asia, Kan-Su and Eastern Īrān,Oxford: ClarendonPress,1923-1928)。

第四次,1930年至1931年,这时斯坦因的“探险”活动已经在中国国内引起巨大反对声音,在干涉下,斯坦因这次探险活动止步于库尔勒,无功而返。回到克什米尔埋头撰写过往前三次探险的总结《在中亚古道上:在亚洲腹地和中国西北部三次考察活动简述》(On Ancient Central Asian Tracks: brief narrative of three expeditions ininnermost Asia and Northwestern China,London: Macmillan,1933),中译本名为《斯坦因西域考古记》(1936年中华书局出版)。

斯坦因第二次中亚探险归来之后的一年(1909),意外得到儒莲奖评委会的告知,他的《古代和阗考》荣获当年奖项。《古代和阗考》1907年由牛津 Clarendon Press 出版。《古代和阗考》分上、下两册,上册为文字部分和七十余幅随文图片;下册全部是图片、遗址平面图和地图。上册有十五章。

《古代和阗考》有七篇附录,是斯坦因拜托其他学者撰写的研究报告。第一篇是沙畹的《丹丹威里克、尼雅、安德悦诸遗址出土的汉文文书考释》(“Les Documents Chinois de Danan-Uiliq, de Niya,du fort d’Endere”),第二篇是大英博物馆巴奈特等人的《安德悦发现的古藏文写本和墙壁题记》,第三篇是牛津大学阿拉伯语教授马格柳斯的《丹丹威里克出土的希伯来文波斯语文书》,第四篇是剑桥大学梵语教授卜士礼等人的《发现或收购的古钱目录》,第五篇是印度人托玛斯的《和阗藏文文献摘选》,第六篇是英国人丘琪的《和阗诸遗址古代灰墁标本检验报告》,第七篇是布达佩斯大学地理学教授洛克齐的《和阗地区沙子和黄土标本检验报告》。

《古代和阗考》的文字和图版及七篇附录是我们今天研究中亚文物的必备书之一,虽然问世八十年,但其学术价值仍是不可替代的。如和阗汉文文书,一般都被混在敦煌写本编目中,且断残严重,我们只有依靠《古代和阗考》文字、图版及沙畹的考释录文,才能将它们一一辨识并恢复原状。

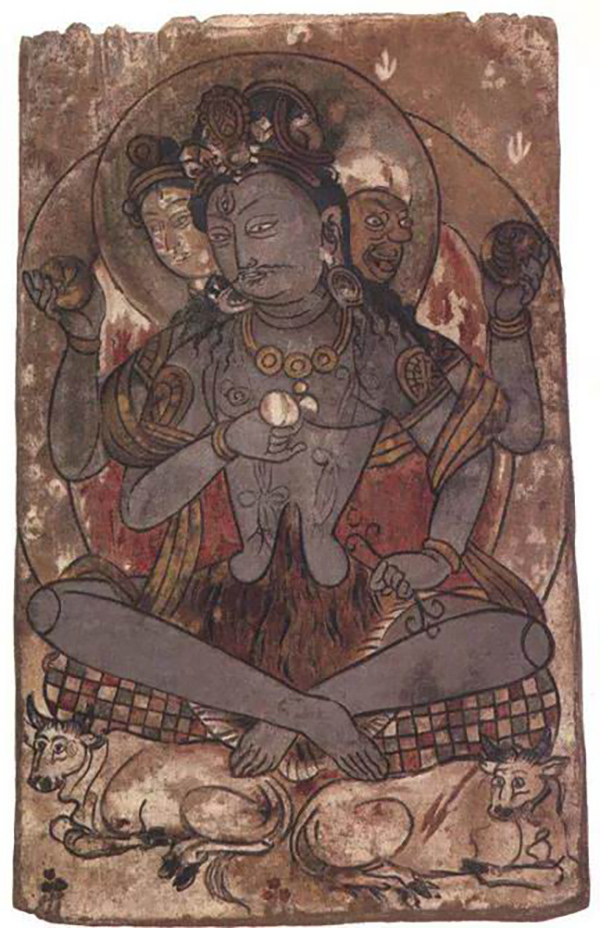

丹丹威里克佛寺遗址出土,泥塑浮雕墙体装饰残片(《古代和阗考》图)。

丹丹威里克住宅遗址出土,六号木版画正面(《古代和阗考》图)。

丹丹威里克佛寺遗址出土壁画和题记(《古代和阗考》图)

斯坦因于1904年加入英国籍,还获得过英国爵士荣誉。1943年,八十一岁高龄的斯坦因在阿富汗考古时偶发支气管炎,因中风而死在探险的路上,就近葬于喀布尔附近的基督教墓地。

斯坦因全身心投入自己的事业而终身未娶,在考察探险时还冻掉过脚趾头。他一生节俭,没有房屋,没有私产,只有书籍和贴着标签的“私人信件”“工作记录”“地图资料”等的箱子。他对中国新疆的探险为他在西方获得极高荣誉,被称为国际敦煌学研究的开山鼻祖。赖德懋称他是同代人中集学者、探险家、考古学家和地理学家于一身的最伟大的一位人物。但是他从我国新疆、甘肃和宁夏各地劫走了大量珍贵文物,其中有莫高窟经洞中一万余卷古文书和数百幅绢画,还有新疆各遗址出土的古代壁画、泥塑、木雕和古文书等。

同一时期与斯坦因做着同样工作,甚至还存在竞争关系的还有几位探险家,如罗佛、勒柯克、伯希和等人。

伯希和是汉学研究远东学群的代表人物,他对中国西部考古的贡献不在斯坦因之下。然而那个时代斯坦因在敦煌研究的影响势头盖过了伯希和,儒莲奖的花冠最终戴在了斯坦因头上。伯希和(Paul Pelliot)1878年生于巴黎,早年就读于巴黎斯坦尼斯学院和国立当代东方语言学院,是沙畹门下高徒之一。

保罗·伯希和(Paul Pelliot),1878-1945。

法国人与英国人在各个方面都在较劲。几乎与斯坦因同时,伯希和受法兰西学院铭文与美文学院委托于1901年和1908年先后组织了两次中亚探险队来华,考察地包括新疆、甘肃等地。他在新疆发掘了“库尔干窣堵坡”(Kourgkan Tim)、红山(Qyzyl-Debe)、“小山”(Kichik-Debe)、炮台山(Mori Tim)、沙山(Topa Tim)、墩库勒(Tong Kül)、阿克噶什(Aqqach)、克孜尔炮台(Qyzrl-Tim)等处遗址,采集到雕塑、壁画、陶器、杂物、雕刻品或版画。

1908年伯希和到达敦煌,花了五百两银子收买王道士,搞到敦煌莫高窟晋唐写卷六千余种文书、唐代绘画二百多幅,以及幡幢、织物、木制品、木制活字印刷字模和其他法器等珍贵文物,悉数运回西贡,整理后存至巴黎法国国立图书馆和吉美博物馆。伯希和在莫高窟详细查看了所有洞窟,对每个洞窟做了描述,特别是详细记录了洞窟中的壁画题记。伯希和是科班出身,比斯坦因专业,他从王道士手里挑选的敦煌文物与斯坦因运回英国的相比,虽然数量上略少,但精品居多。

伯希和在藏经洞翻检经卷

两次中亚探险归来,功成名就的伯希和1909年离开印度回国,1911年就职法兰西公学院,担任中亚语言历史考古学教授。第一次世界大战期间,伯希和担任过法国驻北京使馆武官;1921年他当选法兰西学院铭文与美文学院院士,1918年他接替病逝的沙畹担任《通报》联袂主编,1925年考迪埃去世后伯希和一人独自维系着《通报》运行二十年。“没有伯希和,汉学就像被遗弃的孤儿”,后人的这个评价指的就是他为《通报》做出的贡献。1939年他还被聘为中国研究院历史语言研究所研究员。1945年伯希和死于癌症。

学识渊博,考证精细,是伯希和强于斯坦因之处。斯坦因的几部著作大多是搜集文献的记录,研究和考据有赖于沙畹等学者。伯希和精通汉语、蒙古文、满文、梵语、藏语等十三种东方语言,与没学过汉语的斯坦因相比,其学术水平之强,是斯坦因不可比拟的。西方学界称伯希和是“世界东方学界最高峰”,或可能过誉,但也说明其受重视的程度。

伯希和与罗振玉、王国维、陈寅恪、柯劭忞等许多中国学者相熟,而且中国学术界对伯希和的研究也比较重视,他的重要著作在这个时期都有中译本刊印:《敦煌遗书》(上海东亚考究会,1926)、《摩尼教流行中国考》(商务印书馆,1931)、《巴黎图书馆敦煌写本书目》(国立北平图书馆,1933)、《交广印度两道考》(商务印书馆,1933)、《郑和下西洋》(商务印书馆,1935)、《西域南海史地考证》(商务印书馆,1936),以及1949年后出版的《吐火罗语考》《沙州千佛洞》《卡尔梅克史评注》《蒙古与教廷》《伯希和西域探险记》《高地亚洲》等。

(本文摘自姚鹏著《汉学家与儒莲奖》,生活·读书·新知生活书店,2022年1月。澎湃新闻经授权发布,现标题为编者所拟。)