外国探险家留下的这组老照片 揭秘百年前的天水风貌

原标题:1908 年的天水风貌

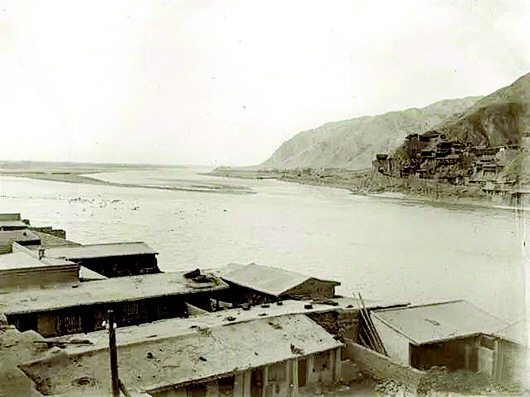

■ 1908年,渭河边的村庄。

■ 1908年,天水的货栈。

1875年俄国人鲍耶尔斯基为天水留下了第一张照片后,又过了30多年,1908年,俄属芬兰探险家马达汉携带相机自西向东穿越天水,拍摄了至少8张照片。

马达汉是这位负有间谍使命的俄属芬兰探险家的汉语名字,这个名字是喀什噶尔的中国清朝官员袁鸿耀道台为其签发护照时所取。他的真名是Carl Gustaf Emil Mannerheim(1867—1951),出生在沙俄的藩属芬兰大公国,也就是现在的芬兰,毕业于沙俄的皇家骑兵学校,曾担任沙皇的宫廷侍卫和御马官,1905年作为皇家近卫骑兵团的中校军官来到中国参加了日俄战争,战败回到俄国后不久,便接到俄军总参谋部的命令前往中国。

马达汉1906年7月6日带着队伍骑马进入新疆,从喀什到乌鲁木齐,经哈密进入甘肃,依次考察了敦煌、酒泉、张掖、武威、兰州、天水,然后进入陕西境,再去河南、山西、北京和东三省的沈阳、长春,1908年10月从哈尔滨乘火车回到圣彼得堡,两年多行程1.4万公里。

马达汉1906—1908年的考察以俄属芬兰男爵和探险家的身份进行,隐藏了此行的政治和军事目的(探察中央政府在西北边陲,即新疆、甘肃等省的影响力和当地官员对新政的态度),公开任务是进行关于人类学、民族学、人文历史和语言习俗的考察并收集古代文物。他沿途测绘地形,绘制地图,记录气象水文数据,拍摄桥梁和军事设施,每到一处,广泛结识各级地方官吏,了解军事、经济、民政等情况,途中拍摄了大量照片,包括自然景观、城市风貌、社会现象、各色人物、人体特征、人文景观等,共1370幅。他记录了详细的旅行日记,内容包括沿途地形地貌特征、河流水系分布、动植物资源、城镇和居民点位置、历史沿革及交通、商业、文教、经济、军事等情况。

1908年3月28日,马达汉在考察完甘肃拉卜楞寺后,向西安进发。他没有走从兰州出发的大道,而是选择了一条小路,走洮州(今临潭)、岷州(今岷县)、宁远(Ningyuan,今武山县)、秦州(今天水)和秦安(Tsengan)一线。这条路程长达700公里。离开了刮着沙尘暴的荒原,他们来到了甘肃东部。“不久,他们又到了比较让人高兴的地方,路在黄土高岗之间穿行,山坡上已开垦的梯田一层层爬升到山顶。在典型的黄土高原上,看不到一棵树;浓浓的雾气增加了景色的单调,渐渐地雾气又变成了雨水。极差的能见度,加上恶劣的路况,使马达汉绘制地图的工作变得越发困难。甘东的景色发生了质的变化,然后天气却是那样恶劣,马达汉无法用相机把他生平见到的最绮丽的自然景色永恒地定格于瞬间。”(王家骥《走进中国西部的探险家——马达汉》,中国民族摄影艺术出版社2002年一版一印)

1908年4月11日,他们到了鸳鸯镇。“来来往往的骡拉车队,前进的速度比马车队稍微快一些。当我们走得更近一些的时候,我们的耳中即刻传来了骡子得得的蹄声,间或伴着马车车辕上铃铛摇动的叮叮声。——得得的蹄声伴着叮叮的铃声,久久地回荡在黄土高山之间,实在是美妙极了。”之后,他们到达了宁远(今武山)县城:“远远看到河湾里的宁远县城,其不规则的城墙就像古迹似的衬映在高山的背景之中。路上有不少来来往往的行人和骑马人。有的是骑在驴背上的穿花衣服的女人,她的丈夫牵着毛驴在前面走着;有的是穿蓝衣服的人,鼻尖上架着一付大眼镜,手里撑着一把红色油布雨伞。”在洛门镇,马达汉发现这里的商业很繁忙,但都是地方性的,“惟一的一种外销商品就是宽边大草帽,主要销往秦州”。4月12日,他们经过甘谷县城,理所当然发现了渭河南岸的大佛,“一尊一层楼高的巨大金佛,脸部闪着金光,在对着我们看”。

4月13日,马达汉经由关子镇抵达秦州城,“我们几乎没有发觉已经靠近秦州城了,因为四周的城郊很大,房屋稀少”。一路之上,马达汉发现了很多有趣的场景,比如“挑担的人一天比一天多起来。他们背上背了装得很高的货物架子。他们时不时地停下来休息一会儿,同时用手里的棍子支撑着货架。另一些人走着小快步,肩上挑着担子,货物分装在两边的担子里,同时经常把扁担从这一肩膀调换到另一肩膀。有一个人硬是扛着三张中国式的大桌子走路,看上去确实不轻松。十分奇怪,这些挑夫身上的肌肉看上去一点儿也不强壮。”至于遇到的女人,“人人都骑着马,脸上罩着蓝色的面纱。她们身穿裙子似的宽裤子,坐着的时候,把裤腿稍稍往下拉一点儿,就全部盖住了双脚”。由此可知,20世纪初,天水妇女有用蓝色面纱蒙面的习惯,这并非宗教意义上的装饰,而是为了抵挡风沙和遮挡高原的阳光。

在天水,马达汉拍摄了南山古柏、南山残塔(笔者另外行文)以及天水的货栈,沿途还拍摄了一个河边的村庄,从中可以看到宽阔的渭河河床。

在1908年4月15日的日记里,马达汉记述了秦州城及几处主要景点:伏羲庙、玉泉观和南山寺(即南郭寺)。

关于秦州城,马达汉写道:

被称为秦朝摇篮的秦州城,真是没有什么可以让人追溯到古代的历史中去的。城东数里路远的地方,有两处曾经是古时候不同年代的两个同名的城市。北面山顶上有几座土丘,据说是皇城的遗址。听说,该城是汉朝时期一位名叫魏修(Veisio)的贵族所建,他获得了某种不完全独立的地位,他的手下有多达31名头目。他以卓著的战功闻名于四方。当地老百姓把他当作皇帝似的谈论他,秦州地区的小孩子都知道他的名字。一家杂货店卖各种茶杯和别的瓷器,说是皇城的出土文物。(《马达汉西域考察日记(穿越亚洲——从里海到北京的旅行)》,王家骥译,中国民族摄影艺术出版社2004年版,下同)

此处“魏修”(Veisio)即隗嚣,皇城的遗址即北山隗嚣宫。

马达汉还这样描述秦州城:“街道上有几座牌楼,标志着原居民的业绩。这些牌楼和房屋的砖砌屋顶一起,美化了城市,并给城市增添了古香古色的特色。”“这里是道台衙门的所在地,以前的道台衙门是在岷州。归他管辖的州府有秦州、巩昌府和阶州。……城里驻扎着一营骑兵,由一名游击军官指挥。”“城里的商业活动十分繁忙,可能比甘南任何一个地区更繁忙。”

关于伏羲庙,马达汉写道:

在西关有一座庙,叫伏羲庙,据中国人的说法,这座庙建于古时候洪水时期(公元前2205年)的夏代。现在的庙宇,在几棵巨大的柏树荫蔽下,看上去并没有那么古老。在许多石碑的铭文中也只不过追溯到明代,并没有更古老的年代。庙堂里空荡荡的,中间坐着三尊不同大小的伏羲像:一个很大,第二个较小,第三个更小。他的服装很特别,像鱼鳞状的。在佛像前面,有围栏围着的两边墙壁上,一边画着一个磨盘,伏羲氏在教老百姓磨面,另一边是伏羲氏的一匹刚出水的火红马。最初的意图是把马绘成一个露出水面的鱼头。

马达汉说“这座庙建于古时候洪水时期的夏代”,这是猜测的说法,天水伏羲庙实建于明成化年间。“三尊不同大小的伏羲像”也不对,中间最大的一尊确实是伏羲像,两侧较小的则是黄帝轩辕氏和炎帝神农氏,此三尊像亦即“三皇”。至于伏羲身上“鱼鳞状”的衣服,实际上是树叶。马达汉所见伏羲庙内的壁画,笔者未能见到实物,但他所说的“磨盘”,据笔者判断,要么是传说中伏羲女娲兄妹成婚之前从两座山上相对滚下合到一起的磨盘,要么则是伏羲发明的八卦盘。“一匹刚出水的火红马”根本和“鱼头”没有关系,那是“河出图、洛出书”的龙马负图。“河出图,洛出书,圣人则之。”黄河出“图”,洛水出“书”,伏羲依此作卦。从这则日记可知,马达汉的中国上古文化常识是很欠缺的,他基本是根据自己的喜好在猜测看到的事物。

关于玉泉观,马达汉写道:

北关,更确切地说,在城郊边缘高起的一个山坡上,有一座寺庙叫玉泉观。听说,观里有一把重700斤的剑,是属于一位英雄的。这位英雄死后被封为灵武官。另一座为老君建的庙里有一块唐代时期的石碑和四块宋代时期的石碑,都刻有碑文。

不知道马达汉见到的“唐代时期的石碑和四块宋代时期的石碑”指的是什么碑,据笔者所知,玉泉观现存最早的石碑是元代的《梁志通诗碣》和《创建玉泉观碑》,最珍贵的当数元大德六年(1302年)的《四面道流碑》,是元世祖忽必烈下的一道诏书,四面刻字,至今还完好保存在玉泉观的玻璃罩内。(天水日报)