上百枚汉简首次发布 揭秘戍边吏卒的上班搭子是谁

独家抢先看

你知道吗?军犬在汉代是戍边吏卒防御敌人、守卫粮仓的好帮手,还有专属“铲屎官”。汉代居延地区先后发掘出土3万余枚居延汉简,其中记载的内容跨越两汉200余载,记录着两汉之际西北边塞的兴衰变迁,堪称汉代边塞屯戍生活的百科全书。6月16日20:00档,《简牍探中华》将在总台央视综合频道(CCTV-1)迎来第一季收官之作,节目再次走进汉代居延地区,重现居延汉简记述的边塞往事。

汉代戍边吏卒也有“上班搭子”

在居延汉简中看“手绘漫画”

自20世纪30年代以来,3万余枚居延汉简陆续出土,为研究汉代西北边塞的政治、社会和历史文化提供了第一手资料。本期节目,主持人龙洋将继续与中国人民大学国学院教授谷曙光、清华大学历史系暨出土文献研究与保护中心教授侯旭东、兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林,分享解读汉代边塞的战争风云、生产交流、衣食住行,在讲述间展开一幅战争硝烟与生活烟火交织而成的边塞图景。

甲渠候官是居延都尉下设的三大候官之一,它和河西地区一座座城障、烽燧,以及千千万万的戍边吏卒共同筑成坚固的防线,守护着西北边塞。居延汉简中的边塞屯戍相关资料,为我们描绘出汉代戍边吏卒的日常工作和生活面貌。除了保卫国家,吏卒们也承担着照顾牲畜、管理菜园、除沙等日常劳作,其中,具有边塞特点的一项便是“除沙”。兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林介绍,有简文记载:“三月甲辰,卒十四人,其一人养,定作十三人。除沙三千七百七十石。”从记录来看,三月甲辰这天有14名戍卒,1人负责做饭,13人参与除沙劳作,一同除沙3770石,平均每人290石,工作量相当大。吏卒们如磐石般坚守在边塞之地,用铮铮铁骨筑起保卫家国的安宁之墙。

尽管戍边工作繁琐枯燥,居延汉简中还是有不少有趣的记载。你知道吏卒们的“上班搭子”是谁?他们笔下的“手绘漫画”什么样?节目访谈将结合居延汉简中“狗少一,见一不入笼”“一人取狗湛”等记载,以及两幅出土于肩水金关遗址的木版画,为观众娓娓道来居延汉简呈现的历史与文化。清华大学历史系暨出土文献研究与保护中心教授侯旭东表示:“我们期待中国简牍学能够持续发展和创新,研究成果能够更广泛地传播和普及,让更多人了解简牍的故事,感受历史的厚重与魅力。”

一批甘肃出土汉简对外公布

首次命名为“酒泉汉简”

3万余枚居延汉简,诉说着汉代居延地区200多年间的波澜壮阔与兴衰变迁。正是这些珍贵的简牍,让一幅幅汉代河西边塞的生动画卷和沉淀千年的故事,穿越历史尘埃,浮现在我们眼前。

上一期节目中,观众跟随甲渠候“汉强”的视角,了解了汉代边塞的军事防御体系,感受到戍边吏卒的家国情怀。当历史的车轮转动到两汉交替之际,河西地区又会发生哪些精彩故事?本期节目实景戏剧部分将结合居延汉简的真实记载,演绎甲渠候官主官令史“夏侯谭”的忠诚与智慧,以及他和尉史“樊夏良”并肩作战、守卫边塞的故事。正是夏侯谭、樊夏良和千千万万戍边吏卒以血肉之躯,汇聚成一道坚不可摧的屏障。

作为连接当代与历史的纽带,简牍中的古老智慧和精神力量,彰显出深远的影响和启示,如中国人民大学国学院教授谷曙光所说:“这些简牍不仅是历史的缩影,更是文化的载体,极大地丰富了我们对汉代边塞生活、军事防御、民族交流等方面的认识。正所谓‘简牍探中华’,我们不仅要寻根探源,更要鉴古知今,在传统文化中汲取营养、启迪未来。”

简牍是珍贵的历史文化遗存,承载着中国古代的厚重思想、灿烂文化,我们对于简牍的研究从未止步。甘肃是中国“汉简之乡”,百余年间先后出土天水放马滩秦简、居延汉简、敦煌马圈湾汉简、悬泉汉简等6万余枚简牍,占全国出土汉简的一半以上。本期《简牍探中华》,甘肃简牍博物馆馆长朱建军、甘肃简牍博物馆副馆长杨眉将在节目中首次对外公布出土于汉代酒泉郡长城烽燧遗址的一批汉简。据杨眉介绍,这批汉简虽然数量不多,但记载的内容却很丰富,涉及汉代酒泉塞防的兵器管理、文书传递等诸多方面,所以首次将这135枚汉简命名为“酒泉汉简”。

“简”述历史,“牍”懂中华。作为总台首档聚焦简牍的大型文化节目,《简牍探中华》融合“实地探访+实景戏剧+文化访谈”等多种创新表现形式,陆续挖掘里耶秦简、云梦睡虎地秦简、张家山汉简、天回医简、悬泉汉简等八大重要简牍,发现其间蕴含的中国智慧、中国精神和中国价值,生动诠释“何以中国”。节目自开播以来,讨论不断,热度持续攀升,全网共收获361个热搜热榜,话题阅读量累计超11.3亿,央视频节目专辑播放量累计超3619.8万,整季视频播放量累计近1.06亿。

简牍,书写着历史的璀璨绵延,记录着文明的智慧结晶,传承着民族的根与魂。6月16日20:00档,《简牍探中华》邀你继续探秘居延汉简,展开汉代居延地区的历史画卷!

(中央广播电视总台官方公众号)

相关新闻

兰州日报:穿越时空领略简牍书法之美

——访西北师范大学简牍学首席专家、学术委员会主任张德芳

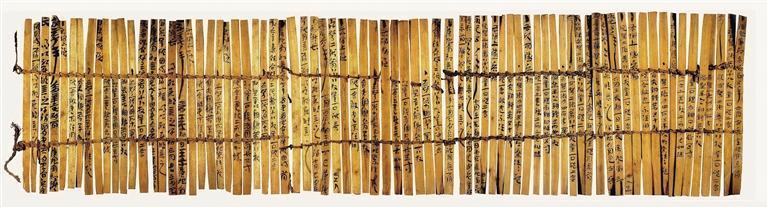

《永元册》

张德芳,甘肃永昌人。现任西北师范大学简牍学首席专家、学术委员会主任、博士生导师。先后在甘肃省社会科学院、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆长期从事历史、考古、出土文献与丝绸之路等领域的研究,主持和参与完成《中国简牍集成》《肩水金关汉简》《悬泉汉简(壹、贰、叁)》《地湾汉简》《玉门关汉简》《敦煌马圈湾汉简集释》《居延新简集释》《天水放马滩秦简集释》《武威汉简集释》以及《敦煌悬泉汉简释粹》《悬泉汉简研究》等。在《中国社会科学》《文物》《人民日报》《光明日报》等报刊发表论文160多篇。

简牍,是中国古代书写用的竹简和木片,为未编成册之称。一般来说,以竹制的称为“简”,以木制的称为“牍”;或细条形的称简(简札),方形的称牍(方牍),简和牍合称作“简牍”。简牍是中华优秀传统文化的实物见证,简牍的出土,让我们有幸见到两千多年前先人们的墨书真迹。

简牍 留下当时书写的最初形态

“中国的书法艺术源远流长。过去讲碑、帖,但现在书法界有相当一些人主张,在碑、帖之外还应加上简牍。我很赞成这种说法。不管多早的碑、帖,都是工匠加工过的二手艺术,只有简牍,才留下了人们当时书写的最初形态。只有简牍,才可让人穿越时空,看到书写者当时的运笔、用墨和最早的载体。”

张德芳告诉记者,现在人们临写的“二王”,都是后人摹写流传的,没有一本是真迹。过去被认为流传最早的真迹是陆机的《平复帖》,但只有几十个字,而且现在也有人在怀疑。简牍就不同了,到目前为止,全国有20多个省区市都出土过各个时期包括战国、秦、汉、魏晋的各类简牍,数量在24万多枚。其中,战国楚简有3万多枚,秦简有3万多枚,汉简有11万多枚,三国吴简有7万多枚。湖南最多,位居第一。甘肃有7万多枚,位居第二。

甘肃出土的简牍有自己的特点,张德芳进行了详细概括。“其一,甘肃出土的汉简最多,是名副其实的汉简大省。过去我们说,甘肃汉简要占全国出土汉简的82%,虽然随着这几年湖北胡家草场,江西海昏侯墓以及湖南益阳兔子山汉简的大量出土,甘肃汉简的比重被拉低了,但仍然在70%左右;其二,甘肃是近代以来最早出土汉晋简牍的地方。1949年以前的半个世纪里,敦煌汉塞和楼兰、尼雅出土的汉晋简牍是上个世纪初中国历史文化的四大发现之一,而其时的其他省区,还处在一片沉寂;其三,甘肃地处丝绸之路的孔道,出土的每一枚汉简,几乎都与两汉丝绸之路息息相关。就其内容而言,它不光记载了西北地区的边疆、民族、社会和日常生活,重要的还记载了西域以及中亚、西亚、南亚等丝绸之路沿线各国的情况。其四,早期的甘肃汉简发现在清末民初的一个特殊时期,主要是由外国考察家、探险家如斯坦因、斯文·赫定等人发现的。在整理研究方面也吸引了当时世界一流的汉学家,使得简牍学一开始就是一门世界性显学,而且这门显学的发轫地就在甘肃。”

甘肃汉简 中国书法史上承前启后的阶段

简牍,开启了华夏文明的写本时代,汉代的简牍也是汉字字体演变的重要证据。

“从西北汉简(即甘肃汉简)的书法角度看,它在中国书法艺术史上是一个承前启后的阶段。” 张德芳向记者介绍道,甘肃汉简,最早从汉武帝末年开始,一直到东汉中期,其时段在公元前后的两百多年时间。这个时段,中国的文字书法从甲骨文到金文,再到战国时期各个不同的文字体系到秦的“车同轨,书同文”,中国文字进入了一个相对统一的时期。过去的痕迹还有残留,新的书体已经兴起,而且对今天也产生了深刻影响。具体说,在甘肃出土的几万枚汉简中(先不说放马滩秦简)留有少量的小篆、古隶,汉隶即八分隶已经大量出现并正在形成稳固的体势,章草已有极为精妙的作品,今草、行、楷的笔意也能找到其源头。可以说已经具备了今天所能看到的篆、隶、草、行、楷等各种书体。就其书法风格而言,由于重在实用,而没有专门的文人书法。不管是皇帝的诏书,还是朝廷的公文,根据不同的需要而形成不同的风格,诏书律令就显得庄重典雅,一般的文件副本就显得率意潇洒,书信来往就显得自然亲切。如果是典籍如武威《仪礼》简,就显得端庄谨严,一丝不苟。文件的性质不一,风格也多种多样。

关于认为西北边塞的汉简属于民间书法的观点,张德芳表示不赞同,他说:“这是完全不了解历史的想象。两汉时期,文化教育并不像我们今天这样普及。凡是出仕任吏,哪怕是基层小吏,都要经过一定的考核。识字多少?书法水平高低,都有一定的标准。一句话,即使基层吏员,也不是谁都能干得了的,必须具备一定的文化和写作水平。”

简牍书法 吸取精华推陈出新

简牍书法,是中华民族书法艺术的珍贵遗产。张德芳认为,从历史文化的角度,我们需要继承和弘扬;从书法艺术的角度,简牍书法中一系列艺术元素,都可能引发我们艺术创作的灵感。

谈及“学习书法时,如何从简牍中汲取养分”这个问题,张德芳说:“总结研究简牍书法的艺术现象,将其体现在我们的学习、临摹、创作中,可能是今后书法艺术发展的一个方向。具体说,简牍书法中,有很多经典的篇章,给我们提供了取之不尽,用之不竭的艺术源泉。比如永元册、寇恩册、《仪礼》简等等,都是这方面的精品。书法爱好者要创作出符合时代要求的书法艺术精品,学习、总结、临摹各类出土简牍,吸取精华,推陈出新,可能是一条前景广阔的路子。”

安若璇