小雪丨花雪随风去 飞来一片寒

独家抢先看

文/陈子怡

11月22日,

一年中的第二十个节气

——小雪到了。

“天地积阴,

温则为雨,

寒则为雪。”

小雪的到来意味着

气温将降至0度以下,

降雪大幕徐徐拉开。

《月令七十二候集解》解读小雪:

“雨下而为寒气所薄,

故凝而为雪。

小者未盛之辞。”

此时的降雨会凝结成雪,

只是寒气还不及凛冬时节深重。

小雪也分为三候:

一候虹藏不见,

二候天气上升地气下降,

三候闭塞而成冬。

虹藏不见看似讲彩虹,

实际上是说雨。

彩虹一般在雨后出现,

太阳光照射到空气中的小水滴,

经过光的折射和反射形成。

小雪以后气温走低,

降水形式以雪为主,

且雨后出太阳的情况也少,

即便是突然晴天,

也很难见到彩虹。

天气上升地气下降,

亦简称为“天腾地降”。

在古人观念中,

天地之间有两组气,

一组是天气和地气,

一组是阳气和阴气。

小雪时节,

从天上来的天之气上升,

从地下来的地之气下降,

两者渐行渐远,

没有了冷暖干湿的交汇交融,

造就了万物沉寂、生机消失的场面。

闭塞成冬,

就是天地“阴阳不通”的结果。

阳气藏在地下闭关,

阴气浮在地上游荡,

相互沟通的渠道被堵死了,

直至大地处于封冻状态。

此后人们更愿意呆在家里“猫冬”,

无论是低温发酵酿酒,

还是制作便于存储的腌菜、熏肉,

都是与这时期气候相宜的行为。

对于北方娃来说,

能不能支棱着过完冬天,

很大程度上取决于暖气的温度。

不只是你,

没准秦始皇也是这么想的。

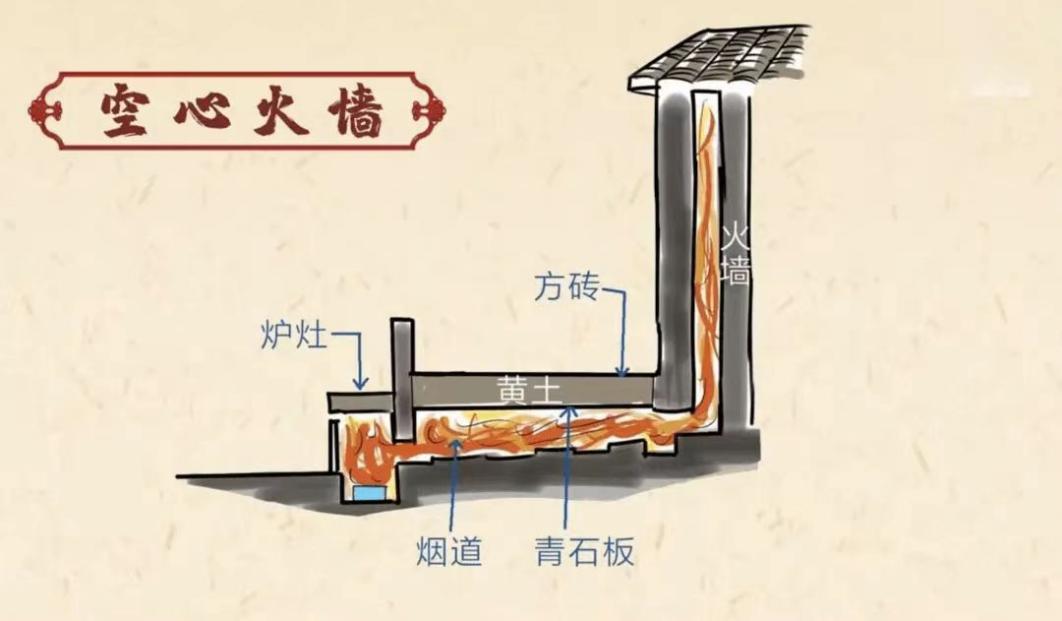

两千多年前,

皇家集中供暖设施已经颇具规模。

自从秦朝有了长方形砖,

保温取暖的火墙便在宫廷出现,

咸阳宫遗址中便发现了这种古老“暖气”。

这是一种砌在室内的空心墙,

另一头连着火炉,

将墙体烧热,

热气便能传入屋内。

后来这种取暖方式传入民间,

逐渐演变为北方的火炕。

而到了清代,

紫禁城中的“地暖”叫火地取暖。

宫人们在宫殿地面下,

用砖石砌好循环的烟道,

用烧火所产生的热气来烘暖地面。

这种不在室内留下烟尘的豪华取暖设施,

让欧洲传教士大为震撼,

也难怪乾隆开心地在诗中写道:

人苦冬日短,

我爱冬夜长。

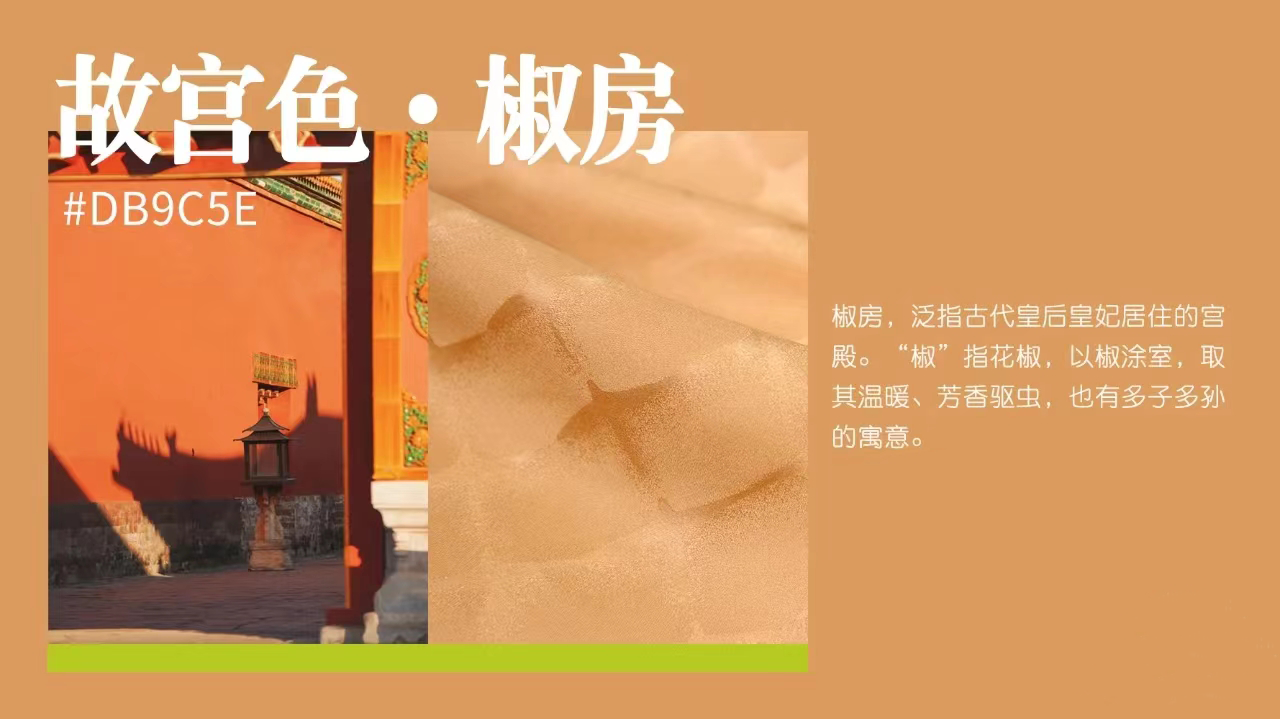

加涂保温层,

是另一种取暖思路。

花椒在古代被视为保温材料,

宫斗剧里常说皇帝赐“椒房之宠”,

就是将花椒碾碎和泥涂在墙壁上,

既能保暖又芳香四溢。

而花椒中含有辣椒素,

辣根本上是一种痛觉,

奢侈豪华的椒房之暖,

本质上或许就是被辣到了呢。

小雪前后,

北方很多地方都会下雪。

我们借鉴一下古人生活方式,

来个“椒锅之暖”,

三五好友围炉享用

热气腾腾的麻辣火锅,

驱除这份突降的寒意。

冬日寒冷难熬,

我们相互取暖。